《香港第一课》9. 为何香港人不集中力量发展经济,而在认同问题上纠缠?

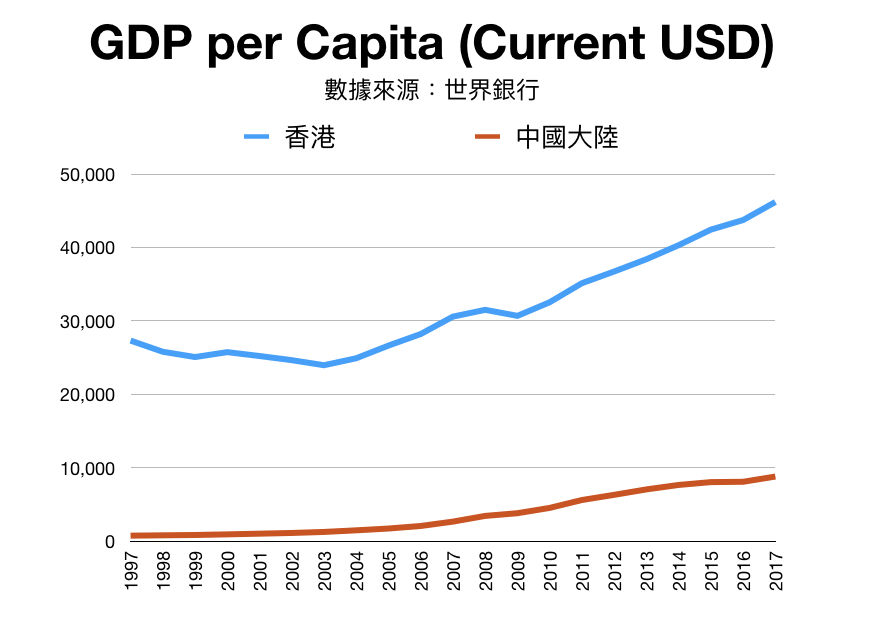

香港于九七后的经济,从总量来说仍有明显增长。自一九九七年至二零一七年其间,香港的人均产出从二万七千美元增加至四万六千美元,十分可观(同期中国的数据则由不足八百美元增加至近九千美元)。但这些经济增长在香港社会中谈得不多,亦未能疏解近年兴起的认同问题;香港人也不会拿来四处炫耀,因为香港人发现了「集中力量发展经济」的虚无。

由于中国大陆和香港在九七后经历了不同的经济发展历程,连带对经济发展的社会意义的理解也出现巨大落差。经历过九七后多年的经济危机,以及随之而来的贫富差距扩大和阶级流动性减低,社会上特别是年轻人之间不再视经济发展为首要和唯一的目标,后物质价值的追求变得同样或更为重要。在这个前提下,集中力量发展经济的说法变得不再吸引,甚至激发更多人提出认同问题。

这个转变最开始体现在城市发展和保育当中。回到八、九十年代,主流论述往往会把城市发展等同于社会发展,正如《这是我家》也会把铁路和高速公路写入歌词,视城市建设为自我认同的来源。但到了二零零三年以后的香港,当发展不再是硬道理,越来越多针对城市发展的抗争出现,强调一系列在抗争者眼中比城市发展更为重要的价值,甚至认为过急的城市发展有害于营造社会认同。

首个案例是湾仔利东街的重建计划。市区重建局于二零零四年起展开重建计划,引发部份居民和商铺不满。相对于过去因重建拆迁而起的争端,利东街的抗争有三点不同。首先,受影响者强调他们的诉求不在于赔偿金额,不是为了要求更多的赔偿而做「钉子户」。第二,他们强调「社区网络」的意义。利东街又名「喜帖街」,是印刷行业特别是结婚喜帖印刷店聚集的地方,而且商户之间会互相介绍生意;当地居民也惯于互相帮助,邻里共生。他们指出无论赔偿多少,一旦把他们在空间上打散,便等于毁灭他们赖以为生的人际关系。第三,他们自发提出另类发展方案,既容许作局部重建,同时把街道生活的核心区域保留下来,希望达至双赢。

虽然利东街的抗争失败告终,原址新建的商场和高尚住宅也于二零一五年开幕,但这次抗争却把一些重要的概念带入主流社会,例如公众参与和社会影响,以及对地方情感的追求,打破了城市建设在公众心目中过去一面倒的正面形象。自此之后,又有天星码头和皇后码头拆卸的抗争,两次事件都围绕与市民生活相关的历史建筑,于是社会中又兴起了集体回忆的说法。其中皇后码头的抗争当中,抗争者自称为「本土行动」,把城市发展抗争提升到争取自主的层次。值得注意的,是这个诉求当时大多被政府和主流媒体所忽视,抗争往往被定义为年轻人(特别是「八十后」)的发声尝试。

不过,不再纯粹以经济建设衡量社会发展的心态,已渐渐在社会中潜移默化。以杨千嬅歌曲《民间传奇》为例,就借用公主流落民间的故事来借喻后经济衰退的香港,表明要「告别童话/再造神话」,因为「骨气炼成花瓣/比霓虹灿烂」,相信「烟花放尽/千金散尽/不减这故事动人」,暗示要在香港过去「发达至上」的法则外寻找另一种的自豪感来源。而以香港情怀为主题的《麦兜》系列电影,也反覆多次以「失落过去的荣耀」为题材,如《麦兜菠萝油王子》就以王子复国为比喻。到了《麦兜当当伴我心》,则更以「风吹鸡蛋壳」为主题曲的名字。 「风吹鸡蛋壳」是广州话的竭后语,下句是「财散人安乐」,意谓钱财上的损失并不可惜,甚至值得欣慰。

对于年轻人来说,他们的感受特别明显。自二零零三年以来香港经济续步复苏,但年轻人却分享不到成果,大学毕业生的工资水平几无增长,楼价却以倍数上升。对于他们来说,未来的经济发展是虚幻的,眼前日常生活的品质才是现实的。当政府宣传的未来经济发展和他们在乎的日常生活品质有冲突时,他们大多不会相信政府推销的愿景,甚至会选择对抗。

第一场与中国相关的经济发展与生活品质的矛盾,在二零零九年的广深港高速铁路争议中出现。高铁计划源于二零零零年前后香港政府提出连接广州和香港的「区域快线」构思,唯粤港两地因走线和技术选择一直未达共识,加上香港政府当时忙于处理两间本地铁路公司的合并而未有进展。二零零四年起中国大陆大力投资全国高铁系统,原来的「区域快线」构思也被纳入其中,香港政府随即加速规划,并在二零零九年末向立法会申请拨款。

对高铁的质疑,起初来自新界一条名为菜园村的乡村。由于高铁计划在该处设立车厂和救援设施,需要征地拆迁。田园生活和高速铁路代表了两种截然不同的发展观,两者在公众舆论当中构成明显的对比。而经历利东街以及天星和皇后码头抗争后,菜园村的抗争也演化成对另类方案的追求,并聚集了一批专业人士反覆研究政府方案的利弊。他们对政府的方案提出很多质疑,例如预测客量大多数是来往香港和深圳,和政府宣传的接通全国网络的说法不乎,而香港本来已有众多便捷方式来往深圳,高铁不一定有竞争力。

相对于后来出现的本土思潮,反对中港融合的诉求在反高铁运动中的角色不算突出,主要的质疑环绕造价、走线和对沿线居民的影响。不过把高铁争议放在香港人身分认同的转变中思考,仍然很有价值,因为在这案例中香港菁英阶层的中国想像首次和民间社会出现了明确分歧。

香港政府、亲政府舆论和商界对高铁的支持,一般建基于「边缘化论」之上。所谓「边缘化论」是相对于先前八、九十年代「门户论」的另一种空间想像。在「门户论」当中,香港是中国大陆和世界之间的中介人,发挥连接和促进交流的角色。然而随着中国大陆的改革开放走到新的阶段,来自世界的企业已开始跳过香港直接走进中国大陆,而中国大陆的企业也能直接走到世界各地投资,香港的角色似乎已变得「多余」,也就是所谓的「边缘化」。至于「边缘化论」和高铁争议之间的关系,在于支持者认为中国大陆经济快速发展,香港经济要得到快速增长就要和中国大陆连结,所以香港和中国大陆之间要兴建一条跑得很快的高铁,而此兴建速度本身也要加快不能再被立法会的辩论所延后。严格来说,前面那句话当中的四个「快」在逻辑上没有必然关系,当时也有舆论提出质疑,但政府却当作是不证自明的道理来推广。

但和过去数十年来香港的各种主流中国想像不一样,「边缘化论」没有在社会中形成广泛共识。相对于八、九十年代,当香港社会恐惧中国大陆的时候,是整个社会一同恐惧;当香港社会视中国大陆为金矿时,也是整个社会一同想像「掘金」。但是来到「边缘化论」,统治阶级和社会大众却出现明显分歧,开始有舆论反问香港一直以来赖以生存,值得香港人自豪的地位,甚至说对中国有所贡献的地方,都在于其边缘特质。如果边缘才是香港的比较优势,面对「边缘化论」时则不应感到惶恐,而应思考如何把香港的边缘特质应用到新的环境当中。

这个「如何利用边缘位置」的讨论最后没有发生,因为统治阶级提出「边缘化论」的目的恐怕不是真的要探讨香港的发展定位,而是要向中共表达其忠诚。如前文所述,中共在九十年代开始积极通过中国大陆的发展机会来收编香港本地资本家,让他们成为其在港政治代理人。高铁争议成为他们表达政治忠诚的机会,所以亲政府舆论和商界的支持都会环绕于宏大论述,不愿进入具体成本效益(如实际列车班次和客量预测)的讨论,以求站稳其道德高地。不过,他们这样做却产生一个很实在的代价:自高铁争议开始,社会舆论出现了对统治阶级的潜在怀疑,每当他们提出中港融合可以为香港带来好处的时候,都会被质疑只是为自己的利益说话。特别是当一般香港人都感受不到那些好处,甚至是先感受到坏处的时候,矛盾就更为明显。

以近年中国大陆来港旅客是否过多的争议为例,亲政府舆论和商界就常常集中宣传游客来港带来的经济贡献,但这种说法不但无法减轻市民的不满,反而增加更多的矛盾。在许多人的眼中,所谓的经济贡献最明显的体现是购物区的租金增加,得益的是地产商,而一般人却因为租金上升做成的店铺单一化而受害。按香港中文大学的调查显示,即使受访者在回应前被提醒「如果收紧自由行政策,会对本地的零售、旅游及相关行业造成负面影响」,仍然有高达87.3%表示仍支持收紧「自由行」政策,可见香港人并非不理解经济利害所在,而是考虑过后仍然对现况不满。

历史建筑保育争议和高铁争议,可说是香港社会中后物质价值和经济发展至上主义的首回争端。香港政府和统治阶级无法再以经济发展来确立民众支持,反而引发更多的反弹。而当政府的经济发展是以中港融合为前设时,随之而来的认同冲突也就火速抗散。

伸延阅读:

梁启智(2012):〈高铁争议中的边缘化和融合想像〉,张少强、梁启智、陈嘉铭编《香港‧论述.传媒》,香港:牛津大学出版社。

叶荫聪(2010):〈当「文物保育」变成活化〉,许宝强编《重写我城的历史故事》,香港:牛津大学出版社。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!