书评•评书|纳粹意识形态下的两个女人

女性在纳粹或者说法西斯意识型态下其实从未缺席过,甚至还常常被美化成「撑起半边天」那么重要,可是,在纳粹时代颇受关注、优待甚至跟元首有血缘关系的女性们究竟有多游刃有余呢?可能在这时期很多著名的女性,尤其是极权社会的反抗者们会跳入读者的脑海,但今天我们要讨论的却是两位纳粹时代的拥护者——一个是希特勒口中的「我完美的德国女人」(希特勒原话:「My perfect German woman」)瑞芬斯塔尔;一个是元首的千金,被称为墨索里尼治下最powerful的女人,艾达·墨索里尼。

瑞芬斯塔尔

我第一次知道瑞芬斯塔尔是读苏珊·桑塔格的《Fascinating Fascism》。文中,桑塔格通过介绍这位纳粹时代的电影导演向读者指出,瑞芬斯塔尔在战后依旧作为一名电影导演来拍摄一些记录片,其中一部就是桑塔格文中反覆提到的《最后的努巴》。这个纪录片拍摄了非洲的一个原始部落,那里的人叫努巴人,瑞芬斯塔尔通过自己的镜头拍摄下了该部落的文化、风土人情等等,算是在这个部落消失前的记录。

关于《意志的胜利》

现在我是在桑塔格的新书《论女性》中再次读这篇论文,记得那时候的中文译为「迷人的法西斯」。时隔快整二十年了,一个年轻很多的我再次进入我的记忆中——她疯狂地迷恋上了瑞芬斯塔尔,觉得是怎样的一个人才能在纳粹时期做了自己喜欢的事情,例如导演、表演等等,还拍摄了最著名的纳粹宣传片,却在战后全身而退? !怎么可以?她如果不是像泥鳅一样滑溜溜,就一定是最聪明的女子啦,否则,怎么可能说服战犯审判,她拍摄的纪录片《意志的胜利》完全跟纳粹政府宣传无关呢?桑塔格自然也针对瑞芬斯塔尔这一最著名也最具争议的纪录片/纳粹德国宣传片《意志的胜利》进行了分析。

看过《意志的胜利》的朋友们可能都会有一种感觉就是,难怪宣传部长戈培尔会非常讨厌瑞芬斯塔尔,她拍出这样一部影片,叫宣传部长何以自处? ! 👇下面是一张戈培尔跟瑞芬斯塔尔的合影,不爽之情难以遮掩。

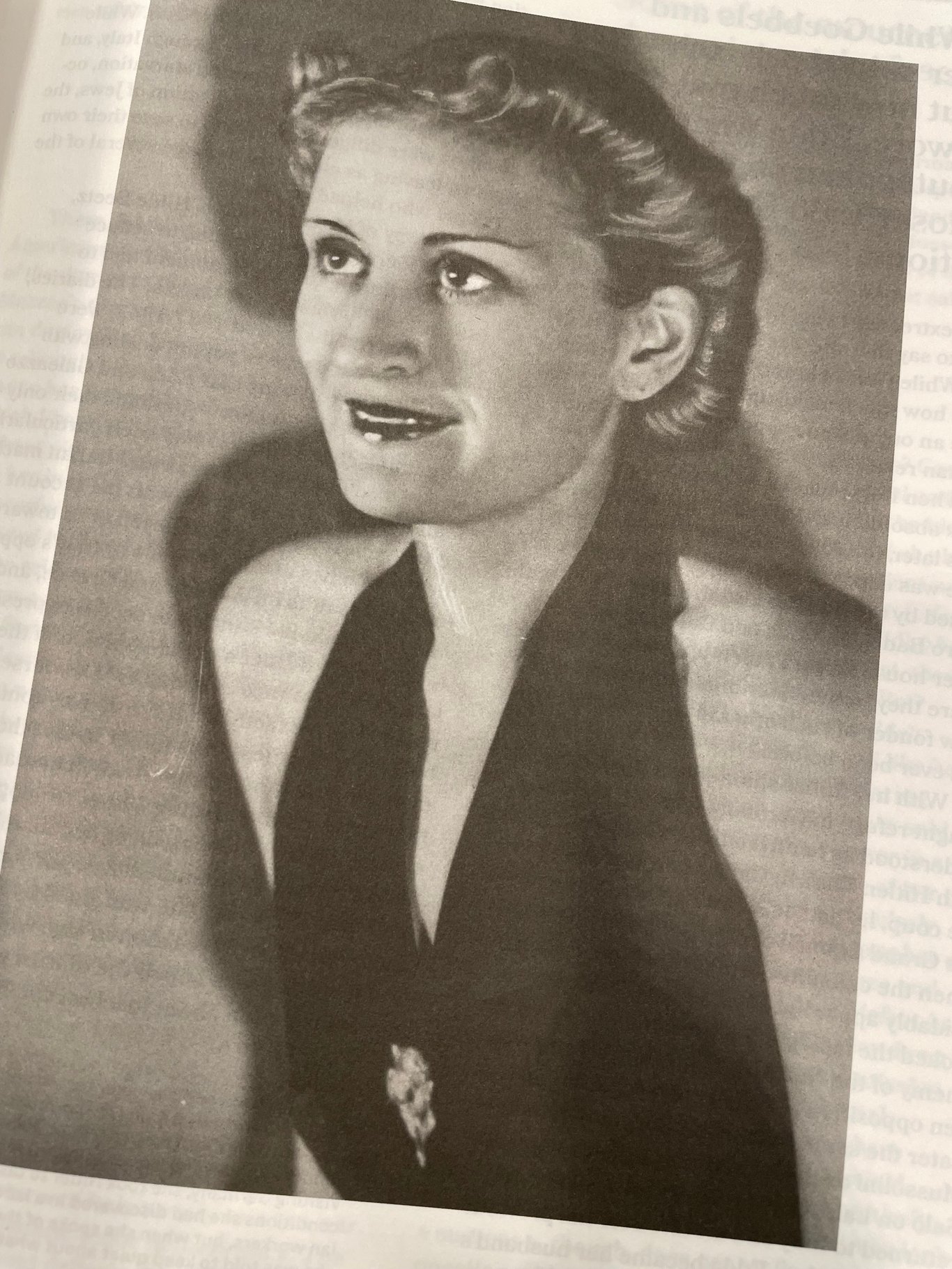

不过,瑞芬斯塔尔却这样描述自己的纪录片《意志的胜利》:「 Everything is genuine. And there is no tendentious commentary for the simple reason that there is no commentary at all. It is history -- pure history. 」是啊,整部纪录片没有任何的旁白或者想要向观众解释什么的评论性、观点性的部分,全部都是在记录。而究竟《意志的胜利》是不是纳粹的宣传片呢,留给观者自己去判断。作为导演的瑞芬斯塔尔坚持自己只是在描述真实的、当时的情境。她这样的回答很聪明。这位从小学习creative dancing,长大之后成为漂亮的女演员、导演,颇受Hitler赏识,最终声名鹊起的瑞芬斯塔尔至死都不曾承认自己是纳粹意识形态的承载者,更愿意以艺术家的身份自居。

关于纳粹主义美学

虽说是艺术家,瑞芬斯塔尔却不特别想承认自己是那种喜欢写实的艺术家(所以,她的《意志的胜利》到底写不写实啊?!)。桑塔格指出,瑞芬斯塔尔说过:「 Whatever is purely realistic, slice-of-life, which is average, quotidian, doesn't interest me. 」所以,在她的心目中,她是不想与现实接轨的。她所说的《意志的胜利》的写实,只不过是因为镜头下狂热的纳粹德国已经是远远出离于现实了而已。桑塔格对于纳粹、法西斯或者说极权主义意识形态的总结是我很喜欢的,而以下她所说出的各个方面都能够在瑞芬斯塔尔之后的艺术追求中按图索骥。 👇

桑塔格说:「 For Riefenstahl is the only major artist who was completely identified with the Nazi era and whose work, not only during the Third Reich but thirty years after its fall, has consistently illustrated many themes of fascist aesthetics. 」桑塔格接着讲到为什么说瑞芬斯塔尔的艺术作品不仅在纳粹德国时期,就是在纳粹德国战败后三十年依旧展示了法西斯美学——

苏珊·桑塔格将《最后的努巴》套用在法西斯的意识形态里,指出该电影展现了「 a preoccupation with situations of control, submissive behavior, extravagant effort, and the endurance of pain 」;在电影以「美」为名义的拍摄中,瑞芬斯塔尔展示了纳粹意识形态中对于掌控和奴役以一种选美形式的变相存在,「 the turning of people into things; the multiplication or replication of things; and the grouping of people/things around an all-powerful leader figure or force .」

除了觉得桑塔格透彻以外,我更是觉得如此看来,或许瑞芬斯塔尔确实是一位成长于纳粹意识形态下的女性艺术家,她从来未能跳脱出自己的局限来看这个世界。享寿101岁高龄的她似乎更像是一个法西斯意识形态及美学的承载者,通过她的镜头以艺术的名义跟modernity并行不悖,甚至,有时候还交错纵横。

艾达·墨索里尼

艾达·墨索里尼的一生也同样的漫长而跌宕起伏。她是义大利法西斯领袖墨索里尼的长女,也备受宠爱。她在Caroline Moorehead的新书中被称作「欧洲最危险的女人」。这也太标题党了!女性在法西斯意识形态的构建中从来都是从属地位的,作为半边天撑起的是家里、后勤,偶尔有冲锋陷阵的女性也多是被抽离了女性特征,几乎中性的存在(当然,一旦她们被捕,女性特征中「性」的那部分又会特别显现出来。)

我是在《欧洲书评》中读到Sarah Watling「No Man's Land: Can a woman be dangerous yet powerless?」才意识到艾达·墨索里尼的存在的。

艾达·墨索里尼不像是瑞芬斯塔尔那样,是一个艺术家,有自己的作品;艾达的生命轨迹似乎更展示了法西斯意识形态下女性承受的无力感。

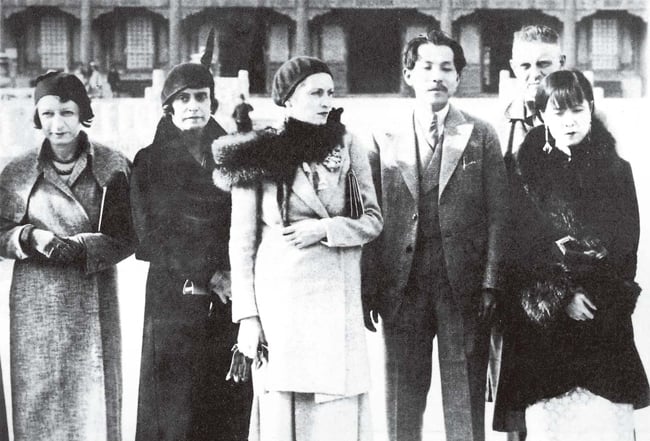

艾达的丈夫Ciano是世袭的伯爵,也是著名的外交家。艾达的丈夫Ciano曾经是义大利驻中国上海总领事,携家眷驻上海期间还在上海迎来了他们的长子的出生,😄没错,墨索里尼的外孙子出生在上海。我很惊讶的发现,围绕艾达的故事总是跟她美丽的外貌和缠身的绯闻有关。原来在上海如鱼得水的艾达·墨索里尼非常喜欢打麻将🀄️,而她的绯闻对象竟是张学良。我搜了一张在公网上张学良跟艾达·墨索里尼的合影,至少我没看出眉目间有情。

照片摄于1931年二月,前排右一是于凤至,然后过来是张学良和看着远方的艾达·墨索里尼。从来,艾达的美貌都备受夸赞,而她作为墨索里尼的长女也为父亲的法西斯帝国尽了她的一份力。法西斯意识形态下的女性被告知「已被解放」、「能顶半边天」,其实,最powerful的女性依旧要在观点出现重大分歧的情况下乞求父亲不要处决自己狱中的丈夫。没错,Ciano并不支持当时义大利的军事计画,而墨索里尼因此把他投入大牢,是为叛徒,艾达百般求情也没有让丈夫躲过杀身之祸,最终自己带着丈夫的珍贵日记出逃。

照片中的艾达看似坚定,却在笑容中还是流露出那么一点asking approval的试探举动,联想她作为元首女儿的际遇,不禁唏嘘不已。

女性在法西斯意识形态下以情妇的身分出现并不少见,甚至司空见惯。连希特勒口中「最完美的德国女人」瑞芬斯塔尔也曾坦承说到,如果不是希特勒太缺乏性吸引力,自己早就成了元首的情人啦! 😅(这不是说Eva瞎嘛)

无论怎样,她们的一生都在坦承与不坦承地面对过去、迈向未来中度过了,至于是否能真的走出法西斯/纳粹意识形态的阴影,我想只有一个人有面对真相的勇气才有解吧。

桃花潭水深千尺,不及讀者送我情❤️❤️❤️

- 来自作者

- 相关推荐