围炉夜话:一颗肾背后的道德、创作与身份争议|围炉·FDU

最近,《纽约时报》的一篇Who Is the Bad Art Friend火遍了英文舆论场,在网友@潘萌SoPhia将其以《肾、小说与女作家之战》转译后,很快它也成为了中文世界广受讨论的“八卦”。

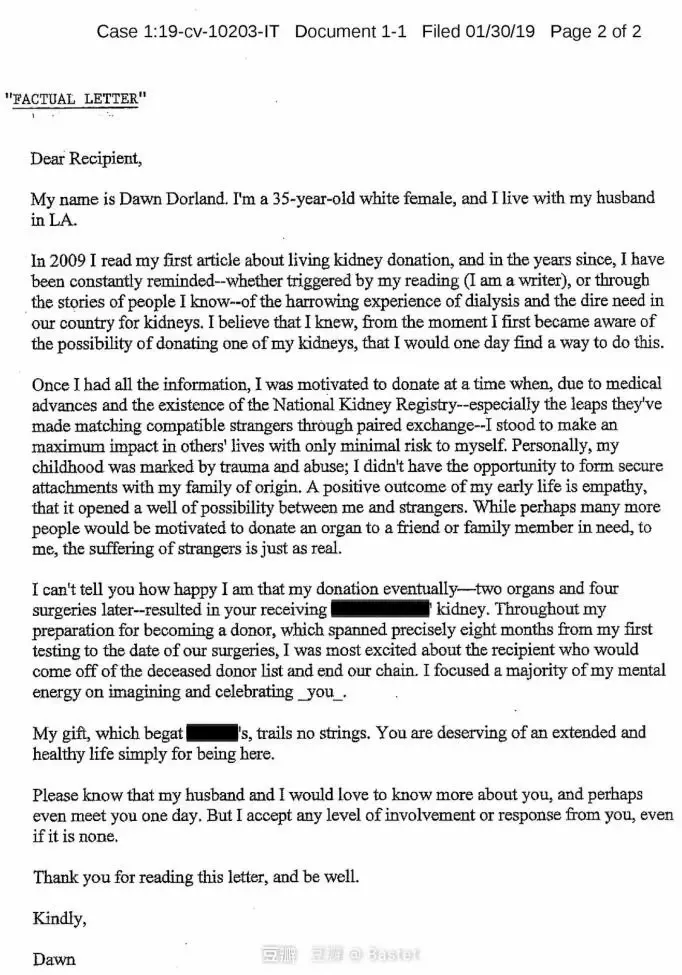

故事源于一颗肾。 2015年,出身贫寒的白人作家Dorland以无定向的管道捐出了自己的一颗肾,并把动态持续分享在她的Facebook私人群组,其中包括了故事的另一比特主角——曾与Dorland在同一写作班的作家Larson。 Larson是一比特出身中产的亚裔,Facebook资料显示她是唯一一个看了所有动态却没有给Dorland任何回应的人。手术成功后,Dorland向捐赠链条末端的获赠者写了一封信,并在接下来的几年也积极参与捐肾相关公益活动。 Larson则在没有与Dorland联系的情况下创作了一篇以捐肾为主题的小说The Kindest,不仅用了Dorland分享在私人群组中的信,也将阶级状况调转,把捐肾者塑造成出身优渥的“白人救世主”。 Dorland知晓后,开始通过邮件与Larson交涉,她认为Larson伤害了自己的感情,Larson则以创作自由为自己辩护。两人的冲突愈演愈烈,事情进入法律流程,越来越多的内幕(包括Larson私下与朋友吐槽Dorland的聊天记录)曝光,最新的进展就是冲击舆论场的《纽约时报》特稿。

本期夜话将从捐肾、创作自由、取消文化、聊天记录、性别偏见五个方面展开:捐肾的动机重要吗? “创作自由”又是什么? “创作”的范围扩大后,“创作自由”有何变化?关于“被作家朋友写了我好不爽”,用怎样的管道捍卫自己的权利才是正当的?聊天记录可以被公之于众吗?是否相当于私下自我的一部分被永久存储在了网络上?最后,这是一个“女人扯头花”的故事吗,调转性别对于故事的观感有影响吗?

1 谈捐肾:它的动机重要吗?

椰子|很多人在好奇Dorland捐肾背后的动机,但是我一开始并没有往这方面去想,我觉得动机不重要,只要它是一件好事就够了——我什至觉得捐肾这种事,再怎么向别人“讨要赞扬”都不为过。也有很多人一开始吐槽Dorland“圣母婊”“自我感动”,但在看完肾脏捐赠链的科普后,转而认为Dorland完全是无辜的。根据“果壳”和“澎湃思想市场”的相关文章,Dorland选择的是“多米诺配对”捐献: “她会先将肾脏捐给移植机构,再由移植机构提供给相匹配的患者。之后,这名患者的家人再捐出一个肾,提供给下一个患者。一般来说,患者接受了他人的捐赠,然后家属再捐出一个肾,这个链条就可以无限延伸下去。但风险在于,一旦中途有捐赠者因为个人或者医学原因退出,整个链条也就中断了。”“而Dorland在信中所说的她最在乎的那个大写的YOU,正是指她从遗体器官捐献等待名单中救出来的那个人,那个与她素未谋面、她连姓名都不知道的陌生人。”

肾脏捐赠链很大程度上影响了我们的看法,我们似乎更能接受Dorland的信交给那个位于捐赠链末端的陌生人,而不能接受她写信给匹配到她的肾的人。或许是因为前者不直接匹配到Dorland的肾,也处在捐肾链末端更加无助的境地,ta本就更需要来自陌生人的善意;而后者完全与Dorland对接,反而显得Dorland像“救世主” “自恋狂”。

力元|看了Dorland的信件,我确实感受到这里面有很强的“想像性”,而她也不讳言这一点,她说“对我而言,陌生人的痛苦同样真实”,“我用我最大的心力去想像你、祝福你” 。通常我们会觉得身边人的痛苦是更加真切的,因为种种共同经历会更容易共情,更可能奉献,因而“陌生人的痛苦同样真实” 确实听上去太漂亮、太抽象了。我听到这个故事,第一反应就是自己很难去做这样的事情,仅通过想像来为做出牺牲的行为获取力量总让我感到并不牢靠。但在这里,Dorland的行为确实真实地帮助了他人。这里存在很大程度的“想像性” ,却绝非自娱自乐,也不应该矮化为贬义的“自我感动”。

椰子|此外,我的一个医学生朋友对医疗机构是否应该文宣和鼓励非亲属捐肾有些疑惑。一方面,肾脏承担排毒这种重要的功能,少一个虽然也能基本完成功能,但一定会对身体有伤害,机体会变得脆弱,后续肾病的发生率会变高,精神健康也会受到影响。许多已开发国家是有相对完善的评估系统,但评估标准怎么确定,谁来决定是否捐肾,捐献者后悔了怎么处理,是否应当用心理监控疏导以避免捐献者产生后悔情绪,这些医学伦理问题很难有定论。另一方面,对于受捐者来说,肾移植主要还是为了提高生活质量,基本上没有透析维持不住必须要换肾的情况。换肾之后他们仍旧面临肾脏存活年限等问题,在面对陌生的捐献者时会更有心理负担。

2 谈写作伦理:何为“创作自由”? “创作”的范围扩大后,“创作自由”有何变化?伟大的作品具有更多豁免权吗?

力元|我最早看完这个故事的印象是,这真不愧是两个作家的故事,过于戏剧化了(当然这种印象也受到了转述者的影响),充满了表演性。这里的表演性未必带有褒贬的含义在,抽象地讲我们每个人每天都在表演。但在这个故事里,确实很典型,比如Dorland决定捐肾后,拉了一个私人Facebook群不断更新捐肾的进展,这种表演可能是向外展示的,而她信中的“想像性”则是向内的表演。在Larson那里,我觉得她在表演,也被表演所禁锢。她将现实生活炮制成戏剧,将Dorland抽象为圣母白莲花的中产阶级白人女性,将被捐赠者抽象为贫困的亚裔女性。但另一方面,她更被她所想像、所信服的这套种族叙事所禁锢,她活在了她所构想的这场戏剧中,复杂的故事被简化为了身份政治,丰富的生活也变成了狭隘的舞台。

椰子|对的,Dorland在小群中的分享并不是针对某一种族,但Larson的小说直接将其转为了种族八股文。我当然承认种族议题在美国非常重要,为此而进行的创作更是必要的,但Larson的创作完全忽视了具体的人,这就是一种残忍。我的一个朋友认为可以把“创作”和“作家”的范围扩大。比如,你发公众号吐槽别人,发朋友圈吐槽别人,你受到的伦理限制会比作家要少吗?

力元|如果是出现在朋友圈里,Larson的这些想法,这些刻薄的揣测,好像也觉得并不突兀。

椰子|嗯,虽然我们平时背后也会说别人的坏话,但因为每个人都在干这种事,受到的道德谴责可能就会小一些。然而,作家对ta的创作就负有某种责任,像林垚在“介面文化”的圆桌中所说的,作家对ta用的素材要有感恩之心,不能拿创作自由来推卸自己反省的责任和如何更好地再使用生活素材的责任。在现实中,Larson是一比特出身优渥的亚裔女性,Dorland是一比特出身贫寒的白人女性,她们的阶级、种族身份是有复杂张力的。但Larson显然没有用好她的素材,她小说里的人物非常刻板,她把所有的靶子都放在了白人中产女性Rose身上,同时对亚裔底层女性Chuntao的塑造也只剩下怨怼。也出现了许多离谱情节,比如,受捐赠者不能是酗酒者,小说中受捐赠者Chuntao却是酗酒者,看上去Larson甚至没有谷歌过“肾捐赠”。相较而言,我们平时在朋友圈发一个吐槽,可能只是我们某一刻薄面相的展示,并没有上升到我们用了ta的素材的这种地步。

乐琰|在这个问题上,我觉得文学写作和我们私下观点的表达,在书写的目的和所处的社会空间上都是有很大的区别的。就像朋友圈,其实它相当于是一个更私密的圈子,朋友圈的阅读对象是有限的、可选择的,我们在书写时预设的阅读对象不是所有人,而是与我们建立了社交的朋友; 之所以我们觉得它也具有很强的传播性,是因为在互联网背景下,它可以被人轻易地截图转发而已,实际上,在如今的背景下,任何以电子的形式呈现的私语,都极为易得。然而在性质上,朋友圈依旧是一个发生在封闭社交圈的、相对私密的观点表达或情绪宣泄。囙此,我觉得朋友圈言论和目的明确的写作还是有非常大的区别。从社会空间来看的话,(小说)写作会发表和出版,所有人都可以接触和获取,它所带来的破坏性就会非常的大。

椰子|对,至于公众号的文章,虽然你发的推送实际上的读者可能比小说更多,但是它的性质就没有那么严重。或许艺术被人们赋予了一个更高、更严肃的期待,公众号则反而可以比较通俗,可以骂人,甚至扒皮。

力元|我这里替Larson讲两句。如果按照我们现有的了解,Larson小说最终的面貌既改变了Dorland的名字,也修改了信件中的句子的话,从创作自由的角度而言,可能确实是没问题的。我觉得我们讲“创作自由”,其实应该是一种普遍的、最低程度的限制,即什么样的创作可以写,什么样的不行。那我觉得这篇小说没有到触犯最低限度的红线的地步,确实在“创作自由”的范围,如果我们把作家写作小说的动机、心理这些也纳入创作自由的讨论的话,可能就会产生诛心的效果,比如说纳博科夫的《洛丽塔》,是不是作家背后有恋童癖。以诛心的管道限制或评估作品写作,是不可取的。当然另一方面,一个有趣的现象是,好像也不会出现真正罪恶的作品的写作,比如没有“纳粹文学”,作者的自律在“创作自由”中也保有最低限度的存在,当然这也可能是读者选择的结果。

椰子|但是我觉得这件事情恰恰不是在讨论普遍的、最低的创作自由。我们通常很难获知作家创作的真实动机,对作品的评估也通常不从ta的动机出发,而在这件事中,我们恰恰是通过两人的邮件、聊天记录体会到Larson的恶意,才转头去看她的小说。在看她的小说之前,我就觉得她如果是为了发泄恶意而写,那作品很可能是偏颇的、扭曲的(然后发现确实如此)。它当然在法律的创作自由范围内,但问题是,Larson能不能拿创作自由为自己的种族八股文辩护。

另外,一开始看纽时的报导,我以为Larson写的是一个立意深刻的东西,当时觉得这个事情复杂了。结果发现她写得不咋样,我又马上觉得这事简单了——Larson怎么说道德上都有亏欠。所以,伟大的作品更有道德上的豁免权吗?如果有的话,那是不是因为作家对素材更有感恩之心?或者伟大的作品对人类更有贡献?

力元|纽时的文章大概也有太多的“想像性”了,它把故事有关创作自由这部分的讨论自动纳入一个老生常谈的文学理论问题里去,即应不应该以道德性来衡量优秀作品。这个问题背后牵扯到那些文学史上曾经被看作道德低劣,但最终成为经典的作品。纽时这种讨论管道,似乎把Larson的作品也纳入了这些作品相似的处境中,但事实上也许并不一定。

关于伟大的作品是否有更多豁免权,我觉得可能不一定。很多伟大的作品在诞生之初也并不因为它的艺术成就而获得豁免,道德上的责备一点也并不少,甚至囙此影响到对它的评估。这样的例子很多,比如莎士比亚的作品很长时间里被人看做是低劣的,托尔斯泰就很不喜欢《李尔王》,觉得结尾罪恶,《包法利夫人》《安娜卡列尼娜》《尤利西斯》这样的作品刚问世时也没有因为艺术成就而获得更多豁免。这可能本质上是两个层面的事情,创作自由应该不仅保护伟大作品,也保护其他的创作,不因艺术成就而豁免。但另一方面,即便是伟大的作品,也可以对它进行道德层面的讨论。对于Larson的这篇小说,我们可以看到现在公众基本上是在讨论和小说本身关系不大的事情,这和它的艺术成就也许不成正比。

伟大作品的特殊性可能在于它对人性的深刻描摹。比如《红与黑》是根据当时社会上一个事件写的,青年男子枪击了他的前任情人,只看这个事件,我们也许觉得道德上很容易评判,但司汤达将于连枪击前后的心理变化刻画得如此深刻,给这个简单的事件赋予了前所未有的纵深。这可能是它伟大的原因,赋予简单的事情以深刻和复杂,而不是把深刻复杂的事情简单化,纳入某种习以为常的模子里(比如简单的种族叙事)。

乐琰|我认为作品是否伟大会影响我们的判断。通过纽约时报的报导,其实大家会对Larson的作品有一种想像,认为它会触及到更深的东西,而不只是套用了一个现实中的故事。但是只要花费一些时间阅读,就会发现,Larson的小说充满了各种各样的刻板印象,它有目的性地、功利地触及了一些要素,能够巧妙挑逗起大家对于种族问题、阶层问题的觉察。可以说,The Kindest就像是一块堆积了过多色素的蛋糕,看似华丽却难以下咽,根本经不起推敲和审视。那么从这个层面上来讲,她的创作就是一种伪装,是一种宣示自己的立场并且对Dorland发起攻击的武器。如果这篇小说不再是有价值的创作,而被沦为一种蓄意的攻击,那么大家对Larson改观、转而支持Dorland是必然的。

艺萌|力元之前提到了《包法利夫人》《安娜卡列尼娜》,这些作品中的人物是有丰富性的,即使ta有很多缺陷,但是我们对ta的态度不会是纯粹的厌恶和批判,而是能看到这个人身上更加复杂的人性的部分。读者与所谓的“负面人物”能够达成理解,用悲悯的眼光看待人性中不可避免的悲剧性,达成更深刻的反思,它背后有超越性的逻辑存在。但是你在Larson的作品里就很难有这种感受。

3 谈取消文化:用怎样的管道捍卫自己的权利才是正当的?

椰子|刨去原有的脉络,设想一下,万一你的事情突然被作家朋友拿去写了小说还拿了奖,并且其中把你丑化,把你所支持的议题丑化,你心里会不爽吗?你要怎么发泄这种不爽?除了和Dorland一样,跟读书节主办方抗议,跟作家协会抗议,去Larson的分享会里刷脸抗议,还有其他所谓更能让人接受的抗议管道吗?很多人在评论里说“Dorland应该写个小说反击”“怪不得这么多年都写不出小说”。我就很奇怪——为什么大家更能接受“写小说”反击?我们如果不会写小说,就只能发朋友圈、发公众号吗?

力元|总感觉这个事件的讨论并不典型。 Larson的创作毕竟是小说,好像我们讨论非虚构作品时,会更有针对性,我们可以放心地放在新闻伦理的框架里去分析这种写作是否恰当,但好像讨论起小说,就会觉得不是很有力。

椰子|相较于新闻伦理,我觉得写作伦理上的讨论是更幽微的,因为“被作家朋友写了我好不爽”并没有被正式纳入议程。你可以在明面上指出记者违反新闻伦理的地方,但是你会困惑于如何表达“被作家朋友写了我好不爽”,你也不知道这种“不爽”是否正当的。 我看到豆瓣有很多人觉得Dorland再怎么反击也不为过,因为他们自己有过被作家朋友写了的遭遇。

乐琰|我小学五年级的时候就曾因为一件小事,被同学写到作文里进行批判,并且直接上升到了道德层面。非常巧的是,这位同学的父亲是班主任。于是那篇写了我的名字,将我塑造为反面角色的小作文就被在全班进行了朗读。在接下来的几个星期,我遭到了班级所有同学的攻击和羞辱。当时我们学校每学期都会出一份优秀作文辑录,这篇作文也得到了发表,尽管在刊物上,我的名字被修改了,但伤害已经造成了,我当时在想,我到底道德败坏到了何种地步以至于我要遭受这么多的攻击呢。而这一切的起因是,当时教室外的走廊上,有一片呕吐物,我主张将这里交给清洁人员处理,拉着这位同学想要离开,但这位同学认为我们有责任打扫干净。一件很小的事,对吧,但是当它被书写之后,我被放置到了冷漠自私的位置来衬托这位同学的善良热心。我想,我们面对将要把我们写入作品中的创作者是特别无力的,我们很难在写作前去干预(我们根本无法知道对方在写什么,怎样写),也很难在写作后不受到伤害。回到两位作家的争议,这件事情从法律的层面,即所谓的“底线”层面,Larson的写作是没有问题的,她的创作自由是被捍卫的。所以我们仅仅只能在道德的层面,寻求别人的声援,却难以有效地迫使对方收回一切。

艺萌|从这个层面上讲,作家是拥有更多的话语权的一方,这也是一种影响力上的不平等。

4 关于聊天记录:聊天记录可以被公之于众吗?

椰子|虽然Dorland公开Larson小群中的聊天记录是合法的,也让人确信Larson就是带着恶意去写小说的。但是博主@西窗随记反对这种行为(也反对允许公开聊天记录的法律),他说,“公开讲话不正确会受到惩罚已经很令人恐惧了,私人领域的谈话在没有最起码的隐私权,那整个社会都会噤若寒蝉…连私下都不允许错误的言论,只会得到一个彻底虚假的社会”。西窗随记的立场是一以贯之的,他先前也反对陈露发霍尊的聊天记录。

我觉得他的看法有些武断,我当然承认,截图、曝光个人在政治敏感话题上的聊天记录会使得人人自危。但刨去政治的领域,个人之间的、关乎情感、生活的聊天记录并不完全是私人的发言,它是具有公共性的,比如霍尊在他的小群里的聊天记录,你可以认为这是男性的口嗨,但“口嗨”难道不是这个社会厌女症的体现吗?我觉得这种聊天记录是可以放在公共领域讨论的。

乐琰|刚才我们在聊的时候,我突然感到一种可怕。让我顿生恐怖的点在于,过去没有网络或曰电子媒介去存储我们彼此间的对话,囙此我们只要是单独在一块,所涉的内容就是私密的。但当网络媒介出现,很多资讯不得不以二进位的形式近乎永恒地存储在网络上的时候,私下中自我的一部分也就相当于被存储到了网上,我们的想法、观念、立场变得有迹可循且公开可取(尽管表面看起来可能是受到隐私保护的)。所以我就会突然联想到三体人,我们的思维、想法,和他人对话的私密性,将会因为我们对于网络的依赖而逐渐变得透明化,内在的自我在走向一个逐渐的被公开的过程。除非是社会达成共识,加以约束和规定,否则我们可能将要面对一个事实,即个人私下的面目将越来越容易地遭到公开和审视,并且这种公开他人的行为将越来越顺理成章,私域和公域的界线变得模糊,一切行为都将被放到公开的脉络下审判。

力元|确实很恐怖,有时候我们在聊天里说些什么,其实也未必就是自己真实的想法,而且如果取消了上下文的脉络,断章取义地看下来,很多时候就会扭曲。之前还看到过一个讨论,说人是会变化的,在不同脉络和不同时期都会有不同。但现在网友的挖坟逻辑,就是无视你这个人的不同侧面和发展变化,让过去的你界定现在的你,甚至审判现在的你,这些都很恐怖。

5 关于性别:这是一个“女人扯头花”的故事吗?

椰子|刚才的讨论中我们一直没有涉及性别,但我觉得我们一直有受到“女作家之战”这个标签的影响。潘萌转述纽约时报的文章时,直接把“女作家之战”放在标题里——难免让人有“看!女人撕逼!”之感,又回归到了“mean girls”“女人就是事多”的刻板印象。但这种“bad art friend”问题只存在于女作家之间、只是一个女人撕头花的事情吗? 《新京报•书评周刊》的相关文章写到许多作家之间的纷争,比如海明威把诗人华莱士•史蒂文斯的手给打断,比如毛姆曾经在没通知朋友的情况下塑造了一个自私虚荣角色,后者得知后就在报纸上公开抱怨这件事。男作家之间显然不乏这种事,但他们的纷争往往被塑造成严肃的、一山不容二虎的,他们的友谊则是“英雄惜英雄”。相反,播客“小声喧哗”指出,人们就会把女性友谊视为“搞小团体”,女性斗争简化为“cat fight”。我很好奇,如果这件事是两个男作家,或者一个男作家一个女作家之间纷争,后续的讨论会往什么方向上走。

艺萌|我们都会说圣母,但是好像没有圣父这种说法。如果Dorland是一个男性,我们就会觉得他像是一个上帝、救世主的形象,对他就没有那么多的嫉妒或者攻讦之心,当然这也只是一种猜测而已。

乐琰|要研究这个问题,似乎可以做一个小调研,改换性别,面向尚未知道这件事情的人发放。毕竟,我们已经先入为主地接受了这是两个女作家之间的故事,再去思考其中的性别问题时,我们的判断也许受到影响、不尽客观。

艺萌|可能因为Dorland是女性,我们就会强化、合理化她极度缺爱、极度需要他人认同、极度敏感脆弱的特质。但如果Dorland是一个男性,我们会认为他的选择基于理智,他想要得到名声,在这个逻辑里他好像不需要去解释他的反击。

力元|而且如果Dorland是一个男性,也许她之后那些撕逼的行为就会被解释为好战,武德充沛这样的形容。

文|椰子力元乐琰艺萌

图|来自网络

稽核|言冰天天

微信编辑| Bullet

matters编辑| Sona

围炉(ID:weilu_flame)

文中图片未经同意,请勿用作其他用途

欢迎您在文章下方评论,与围炉团队和其他读者交流讨论

欲了解围炉、阅读更多文章,请关注本公众号并在公众号页面点击相应选单栏目

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐