北漂女子群像

看到很多朋友们在讨论某一部台剧,主题是从南部来到台北工作的女子。当然大多数人对这部剧的批评,似乎集中在进行剧本改编前缺乏完备的田野调查,以致于在讲到外地女子来到台北读书或工作时的一些剧情细节,很难激起这些北漂女子们的认同。

我没有看这部剧。很明显这部剧的目标对象也不是我,我真的也对它毫无兴趣。

只是为它感到可惜。因为光是在台湾的出版市场,不知道有多少优秀的女性作家,她们来自中部、南部或是东部,因为考上北部的国立大学,或是因为从事与文字有关的工作而必须来到台北这个城市生活;她们因此将那些远离家乡、在一个人生地不熟的异乡大城市里遭受到的委屈与困顿尽诉与散文当中,留下了极为珍贵的文学作品。

只要稍微读过些作品,就可以在剧本里置入更让人有既视感的台北异乡生活体验。

▊

随便举个例,在吴晓乐的散文集《可是我偏偏不喜欢》当中,就有一篇是在讲那些从中南部来到台北奋力生存的年轻女子们。

在文章里面教我印象深刻的,是晓乐写到她去朋友住的套房探望,一回头看见朋友买的高级内衣孤单地挂在潮湿的浴室里。高级的内衣还在兀自滴水,而台北潮湿多雨的天气,使得那件内衣看起来永远都不会干。

那是一个好深刻的视觉意象。

一个在充满阳光的南部长大,一个乐观进取、能力优秀的女孩,她能给辛苦打拼的自己一个最好的奖励,莫过于贴近肌肤的一件好内衣。

可是从内衣延伸出去的另外一件衣服,她的栖身之所的套房,那个伍尔芙的口中每个女孩必须要有的自己的房间,却是一个潮湿、漏水、家具老旧无比、墙壁龟裂渗水,很有可能是顶楼加盖,夏天热死冬天冷死的糟糕环境。

重点是房租还不便宜,而且年年上涨。

这是大城市台北给那些从中南部上来打拼的孩子们,最残酷的给予。

▊

我大一的时候,因为办营队的关系,第一次走进到政大的庄敬宿舍里面。毕竟是女生宿舍,进去之前免不了有很多粉红泡泡的想像。

但真的走进去之后,我就彻底傻眼了。让我瞠目结舌的是,不只一间宿舍就要挤八个人那样子的拥挤;更可怕的是宿舍的老旧,挥之不去的霉根,可怕的床垫,几乎要动不了的铝门窗,更不用讲可以关紧或是遮风挡雨。

这些好不容易考上了前段国立大学的学生们,台北能够给他们的就是这种老旧腐朽潮湿发霉的鬼东西。

假如我是一个外地人,我一定会觉得台北这个地方,从人到物都是又老又旧又穷酸又小气。

▊

以前的女友,又再一次为了找房与通勤气得半死的时候,突然很认真地问我说:「李律,我问你,到底为什么台北是首都?」

我当时不知她的深意,还很认真地跟她解释,从十九世纪北部开港之后,因为樟脑与茶叶贸易,北部的外销物产总产值已经完全超越中南部,所以在政治经济的考量下,台北的重要性就压过了过去的鹿港与台南。

我也从殖民的观点,跟她解释,以台北作为控制整个台湾的枢纽,不管是从基隆大量派兵镇压,或者是如果被打退了要赶快逃走,对于北方的殖民者来说,台北都是一个最好的基地。

当然我现在懂了她的深意了,她的意思是,台北这样子一个又狭窄又小器一点也没有宽阔意象的城市,凭什么可以当首都?

她这样想当然有她的道理。不管是台中还是高雄,那样腹地宽阔,面对海洋、开阖大度的城市,才能有资格称得上首都。

▊

有一次照例在台北车站接她回来,我们讨论到了高铁,我跟她讲了过去的故事。当年扁政府时期,在轨道交通建设方面有两个最重要的旗舰计划,一个是高铁,一个是机场捷运。

这两个工程都是当时扁政府倾全力发展的计画,而两个工程后来都变成了预算的无底洞,在这种情况之下扁政府只能够救一个。

最后扁政府救的是高铁,而长生公司的机场捷运,整个计划最后胎死腹中。

当然这是把很多复杂的因果大量简化的结果,这两大工程的成败实际上都还有很多其他的因素。但当时还是深蓝的我自然是很不谅解扁政府的,身为一个台北人我当然很希望我们能够像其他的国际大都市一样有一座像样的机场捷运,而不是只能够搭乘巴士去机场。

那时她跟我说,「李律你知道吗?你们台北人有了机场捷运,对你们来说只不过就是去机场的时候多了一个选择。

可是对我们这些住在中南部的人来说,你不知道这一条高铁对我们来说有多重要,如果没有高铁,我们这样每周往返来回的通勤会有多恐怖。 」

女友住在台中海线,台铁的海线班车一天只有几班,而且在假期前夕与收假当日,那少少的班次一定都是挤满的,三四个小时的车程乘客只能一路站着回家。

机场捷运和高铁,一个是天龙人的锦上添花,另一个则是毫无选择必须北上求学就业的人们最后一道救命符。

坦白说做一个台北人,我是在那之后才知道自己是多么地身在福中不知福。

▊

我在大学时代跟很多来自中南部的同学、学弟妹变成好朋友,甚至还有很多侨生朋友。

从他们口中所做的即时民调,我可以清楚地发现台北真的不是一个友善的城市。而跟他们交往之后我得到最大的赞美,就是「阿律你真的不像台北人,你人好多了。」

台北这个城市就好像我的母校政大一样,我知道它很糟糕,很多人不喜欢它,甚至它有多糟糕我自己都最清楚。可是听到人家骂它的时候,我还是会不开心。因为这个糟糕的城市,这个糟糕的大学,只有我自己能骂,我还是不想给别人骂。

台北盆地在过去垦荒的时代,曾经接纳过漳州人、泉州人,还有客家人;在二十世纪的殖民时代,也接纳过日本人与外省人,还有众多为了生活从中南部北上的城乡移民,以及后来才加入的新住民。

越能够包容接纳他人的城市,越能具有开阔的胸襟以及无限的生机。而越是排外、守旧的事业体,就越快走向衰亡,走向毁灭。这是历史的教训也是不变的铁则。

▊

我希望在有生之年,可以看到台北不再是首都。我个人有两个提案,一个中部一个南部。中部的提案是立法台中、行政司法南投。南部的提案是将国家中枢迁到台南高雄间的走廊地带。无论最后坐落哪里,对台湾都好。对台北也好。

我希望不再是首都的台北,可以专心当一个精致小巧的文化城市。可以专心做博物馆产业、可以专心做文化创意产业,重点是让盆地承载适量的人口就好,让住在里面的人,不要再为了狭窄而紧迫的空间,过着惩罚自己也惩罚别人的生活。

我也相信未来台北的孩子为了追求更好的生活南漂到新首都,不论台中或是台南高雄时,那些城市会以宽阔的胸怀、宽广的空间以及阳光普照的好天气来款待他们。

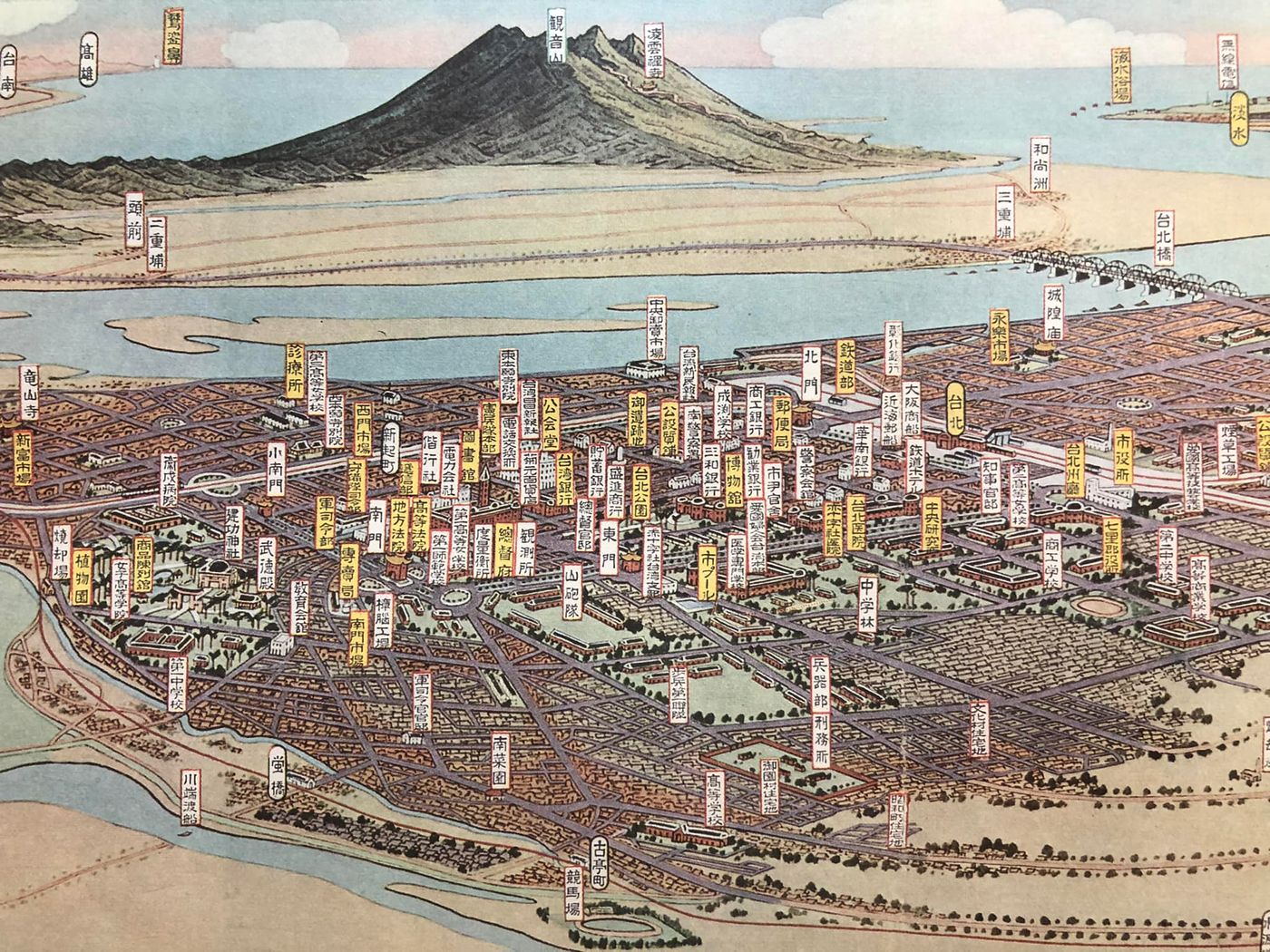

图:昭和十年〈台北市大观〉地图局部

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐