《香港第一课》12. 为何会有香港人反对国民教育?

因为国民教育从一开始就搞错了香港出现身分认同之争的实际原由。说到过去数年来中港两地政府对中港矛盾上的政策回应未能对症下药,反而制造了更多的问题,国民教育争议可谓其中一个经典案例。社会舆论对在中小学课程中讨论国家议题甚至国民身分本来并没有一面倒反对,但发现具体内容不符合香港的实际情况,在社会中激起的反弹随即一发不可收拾。

过去港英政府从来没有开宗明义地强求香港人在文化身分上变成英国人,香港人身分认同的改变虽然和各种政策相关,却通常倾向潜移默化。香港人喜欢看英国的足球联赛就是一例。自特区成立以来,因香港身分的不同理解而产生的冲突,被上升到一个新的层次:身分认同作为政府政策时所产生的冲突。在特区年代,各种加强中国认同的公共政策不停推陈出新,政府视之为理所当然的任务。身分认同在民间议论的层面尚可容许一定程度的模糊和不同解读,变成政府施政后却往往不得不面对想像和现实之间的落差,社会矛盾因而扩大。

举个例,在中国大陆的爱国主义教育当中,中华民族作为一个文化虚衔和中华人民共和国国民作为一个法理定义之间的落差,很容易会被忽视。如果我们愿意从客观学究出发,本来不难看出两者之间的逻辑分野:中华民族是中国境内各民族的总称,换言之是政治概念先于民族概念。例如中国境内的俄罗斯人会被称之为中国俄罗斯族,但在中国境外的则纯粹只是俄罗斯人,尽管两者文化生活习惯可以完全一样。因此,如果我们反过来说因为某一群人是中华民族,例如说台湾和中国大陆都是「同文同种」,因而推断他们所住的地方应然是中国国境,并以此作为国家政策的基础时,ze是严重的逻辑颠倒。

类似谬误在中国大陆的国族主义宣传当中可谓俯拾皆是,只因言论限制而很少会被公开质疑。爱国歌曲《龙的传人》当中「黑眼睛黑头发黄皮肤」的说法,把认同感建基于生物表征,其实是赤裸裸的种族主义,也和中国宪法中反对「大汉族主义」的要求相违背。值得注意的是,爱国主义教育在中国大陆本来就有明确的政治背景。有学者指中国政府在八九民运后大幅加强爱国主义教育,是因为理解到在改革开放的过程中过去的革命意识形态已渐失效,所以要通过制造新的论述来巩固政权认授。

中国大陆的爱国教育对国族问题的处理往往含混过关,但香港本身文化多元、面向世界,而且政府施政一向讲求严谨慎密,所以以身分认同为旗号的公共政策就很容易处处碰钉。二零一二年的反国民教育运动,正正跌入这个误区。表面上,这场运动很容易会被误认为纯綷的香港人对中国认同的反抗。事实上,却是因为政策所建基于的身分想像,和它所处的客观现实之间,有不能排解的差距。

特区政府之所以要推行国民教育,是因为中国政府把前文提到的各种中港矛盾理解为「人心未回归」的表现,是香港人对中国认识不足所致。只要香港人认识到香港和中国命运相连,认同中国的发展道路,各种中港矛盾自然能有效疏导。二零零七年,时任国家主席胡锦涛访问香港,提出「要重视对青少年进行国民教育」。往后数年,时任特首的曾荫权每年都在《施政报告》中提出加强国民教育,并于二零一零年提出设立「德育及国民教育科」,于二零一二年六月提出课程指引,并要求于九月新学年起成为中小学的必修科。

在香港推行国民教育,必先面对法理上「香港居民」的定义和中国认同之间没有必然关系。如前文所述,香港居民和中国公民这两个概念交叉但互不从属(见问题十一)。例如香港有很多不是中国公民的香港永久性居民(例如没有归化入籍的南亚少数族裔)。不少中国大陆的舆论在批评香港政治时,往往怪责香港人没有自视为中国人。即使时任中联办宣文部部长郝铁川谈及国教科时也表示既然香港已是中国的一部分,「香港人不是中国人,请问是哪国人?」。他身为负责香港事务的中国官员,对香港的现实竟然如此不掌握,难怪中国政府的各种政策出现严重失误。

之所以要强调香港人和中国人法理上的区分,是因为香港是一个法治社会,政府把认同议题当作公共政策推行,必然会受到法理上的诸多挑战。当特区政府提出国民教育的时候,其中一个最先被关注的争议点,正正是少数族裔的处境。当《基本法》明确指出非中国公民可以成为香港永久居民,特区政府却在教育政策中提倡香港人有爱国的义务,两者之间便有明显冲突。要求香港永久居民当中的非中国公民多理解中国事务并无不妥,但要求他们对中国表现出爱国情操便明显地不合理了。

查看官方的课程指引,不难对认同问题采取原生本质主义,通篇充斥「中华民族血浓于水」、「同根同心」、「祖国同胞」等的用词,实质上违反了中国宪法对中国作为多民族国家的定性。这些强调「血脉相连」的想像其实是一种赤裸裸的种族主义。现代社会强调身分认同是社会建构使然,利用生物学的措词把身分角色强加于人,从近代史的经验来看十分危险。

亦有不少舆论指出香港的中小学教育当中本来已有公民教育的元素,即学习个人在社会和政治参与时的权利和义务,例如学习政治制度和讨论公民权利。对于这方面的教育工作,社会各界甚少质疑,只嫌做得不够。然而国教科却超出了这个相对客观的范围,对学生作出情感上的要求,例如提出「情感层面」的评估,要「由接触到触动」,老师和学生之间要「彼此激励,孕育真情」。这些要求和香港实际的多元社会环境有明显冲突,情感评估更被批为是「洗脑教育」和「公然鼓吹虚伪」。当公众注意到官方教材强调情感教育时,更引发了巨大的反响。例如有教育局的教材建议学生参观圆明园的时候要举起右手起誓「毋忘历史」和「保卫祖国」,又有工作纸引导学生分享听到国歌时会否「感动流泪」,与强调理性思考的公民教育理念相违背。

有记者特别访问了加拿大的教育官员解释一个自由社会中的「国民教育」应该是怎样的。相对于要学生见到国旗要自豪,加拿大的做法是解构国旗设计历史所反映的族群争拗;相对于教导学生爱国,加拿大教导学生「国家」是政治过程中的一个产物;相对于讲求「团结和谐稳定」,加拿大教导学生人民与政府抗争的历史;相对于强调国家发展和机遇,加拿大更强调国家曾犯过的错误,并会向人民道歉和赔偿。有舆论看到这些国际例子后,认为要在香港办国民教育,认识国歌的时候也必须说一下填词人田汉如何在文革期间被活活逼死,国歌也曾经改用新歌词,「冒着敌人的炮火」变成了「高举毛泽东旗帜」。

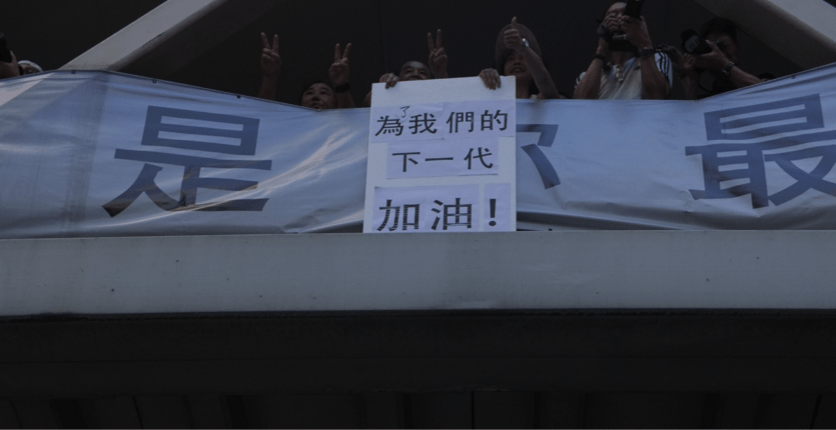

反国教运动在二零一二年九月进入高峰。自九月一日开学日起,连续九天晚上有数以万计市民在政府总部外集会抗议,学生、教师和家长绝食,「反国教」成为刚上任行政长官的梁振英的首个政治炸弹。到了九月九日,梁振英宣布取消国教科开展期,抽起「当代国情」部分,并于十月正式搁置国教科课程指引。

值得注意的是,这次运动的成功在香港的反对运动中有其独特性。带头的学生组织「学民思潮」以一班中学生为核心,他们过去没有任何政治参与的经验,因而也没有任何包袱和私怨,才能取得市民的同情和认可。运动本身亦容许了不同立场的抗争者参与,无论是「爱国不爱党」还是全面抗拒中国认同的抗争者都可以在运动中共存。

虽然德育及国民教育科因为反国教运动而落幕,不过香港政府对国民教育的推动没有停止,改为推行「没有国民教育科的国民教育」。例如近年来中国政府和香港政府就大力资助香港学生到中国大陆交流,中国教育部提供每人每日五百五十元人民币的补贴,香港政府又为每位香港大专生提供港币三千元的旅费资助,使得不少交流团变相费用全免。此外,由于香港的教科书出版商大多都已被收编,与中国政府有千丝万缕的利益关系(见问题二十八),不少教科书都渗入「爱国原素」,例如加入升旗礼感受的阅读教材等。此外,又有意见认为学校应加强中史教育来强化国家认同,但亦有历史学者批评香港的中国历史教育过去往往以大一统视角和汉族中心主义去书写,既不客观,也无助学生认清历史。国民教育科虽然已经被抽起,但国民教育的争议在香港仍然持续。

反国教运动显示体制上层与社会大众在香港身分认同的问题上严重脱节。国民教育遇上挫折,说到底是因为其出发点本身就是基于一系列的谬误:先假设认识中国只有一种正确的方法,而基于这种方法自然就会得出爱国的情感;香港人只不过是因为被过去的殖民统治所蒙蔽,没有用正确的方法认识中国,只要在教育上拨乱反正便能在认同问题上重回正轨。这假设最少有两个问题:首先,如前文所述,香港人的中国认同一直十分丰富,对中国并非毫无认识,而认识的方法比在审查监控下的中国大陆更为多元丰富。再者,香港人过去的中国认同感并不算低,出现大幅逆转只是近数年的事,而且集中在年轻人之间发生。他们大多都是九七后出身和成长,但他们对中国认同的抗拒程度远高于在英治时期成长的香港人,所以「受殖民统治蒙蔽」的说法更像是为特区管治失败找借口。

至于为什么香港人特别是年轻人会越来越抗拒中国认同?国民教育争议表现出来的其实只是病征。要寻求病因的话得从文化走进政治,看看香港特区的政治制度出了什么问题,使得不少年轻人恨不得要和中国一刀两断。

伸延阅读:

Morris P and Vickers E (2015) Schooling, politics and the construction of identity in Hong Kong: the 2012 'Moral and National Education' crisis in historical context, Comparative Education 51:3 , p305-326

曾荣光(2011):〈香港特区国民教育的议论批判〉, 《教育学报》第39卷第1-2期, p.1-24

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!