那些為戰爭叫好的人,其實也怪可憐的,看懂了隋建國的作品你就理解了

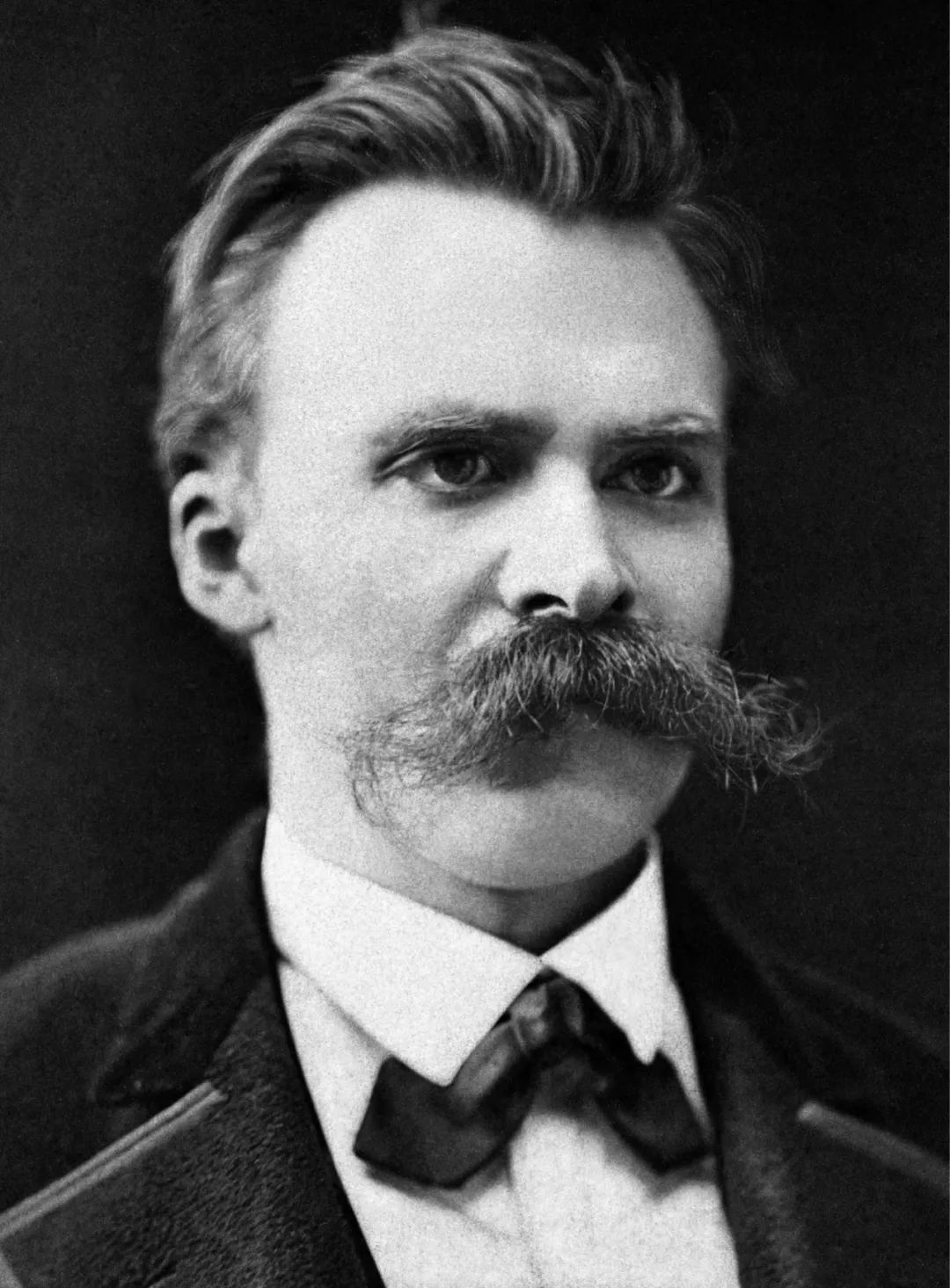

在上一篇文章《悲劇之年叩問悲劇之源》中,我談到了悲劇問題。悲劇的根源是無知,也就是理解力匱乏或信息匱乏,沒能把該區分的區分開來、把該聯繫的聯繫起來,沒能做到“是其所是、當其所當”,例如,尼采——這個為戰爭叫好的人——的悲劇就是由於把權力作為一種價值錯誤地設置為最高的目的,即權力意志(Will to power),但在本體論意義上,權力只是手段而不是目的。當下,我們正在遭遇的悲劇——瘟疫、戰爭以及幾乎不可避免的飢荒——無非就是尼采式自我中心主義權力欲悲劇的放大版,而哲學的開端是“自知無知”(蘇格拉底),正是因為知道了自己的無知、自己的偏見才可會產生探尋“是其所是”(being qua being)動機,以避免悲劇的重演和“永恆輪迴”。在“全知全能”的上帝和“自以為真理在握或完美無瑕”(還沒有撞上南牆或從夢中醒來)的人那裡,是不需要哲學也不可能誕生哲學的。

當前,如人們所見到的,貌似正在出現一股“哲學熱”,但正如黑格爾所說,“密涅瓦的貓頭鷹黃昏起飛”,如今已是深陷“至暗時刻”了,再去尋求哲學那就有點晚了,這屬於“平時不燒香,急來抱佛腳”。不幸的是,這正是迄今的人類社會之常態。萬幸的是,這個世界足夠大,總是會有在黑夜來臨前就起飛的“貓頭鷹”,比大多數人更能提前感知黑夜的來臨,並苦苦尋求走向黎明的道路。顯然,這樣的過程本身就很有悲劇性,從而導致哲學並不能發揮出自身最大的潛能——“防患於未然”、“上醫治未病”,那也就只能在“亡羊補牢”方面發揮掉作用了。

當然,“哲學熱”本身不是壞事,這說明越來越多的人正在“醒來”,“歲月靜好”的幻覺已經破滅,曾經自以為堅固的東西都已煙消雲散,世界加速震盪,“活下來”不易,因而不得不尋求更有深度和高度的認知與觀念從而做到“是其所是、當其所當”,至少先在思想上把災難的“振幅”看清楚。但遺憾的是,至少截至目前,這是一種沒有哲學性的哲學熱,正如那些沒有真愛的愛情(形愛)一樣。為什麼這麼說呢?

這是因為,就像沒有擁有過真LV包的人往往分不清真貨還是高仿一樣,那些趕哲學熱時髦的人往往也分不清真哲學還是偽哲學。目前,市面上流行的只是哲學史(history of philosophy)或哲學學(philosophology)而不是真正的哲學(philosophy),出名的只是學院哲學學家(philosophologist)而不是真正的哲人(philosopher),前者之於後者如同音樂學之於音樂、藝術史之於藝術、文學批評之於創意寫作、電影批評之於電影導演,兩者的差別就像是姜文所說的“影評人談電影,就像是太監談做愛”。試圖到哲學史或學院哲學學家那裡去尋求哲學,必定會是緣木求魚、南轅北轍。難道沒聽說過“哲學已死”嗎?那麼,這種分不清“死活”甚至有那麼一點戀屍癖意味的姿態本身是不是很悲劇呢?

那麼,問題肯定就來了,你一定會問:哲學性(philosophicalness)在哪裡呢?我的回答是:正如一個人的過去(歷史)並不能等同於這個人的當下和未來一樣,哲學性必定會有當代性或當下性以及未來性,那麼,它必定是在每個人生命自身的最深處和最高處,在每個人自身的“赤子之心”(孟子)或者說“童心”(李贄)裡。不過,問題又來了,絕大多數人活得太平庸而觸及不到自己生命的最深處和最高處,就像平時雖有性生活卻總是沒有高潮一樣,或者,已經完全喪失或徹底拋棄了自己的“天性”(nature)、“赤子之心”和“童心”,也就是《石頭記》中“莫失莫忘,不離不棄”的東西,誠如李贄所言“夫童心者,絕假純真,最初一念之本心也。若失卻童心,便失卻真心;失卻真心,便失卻真人。人而非真,全不復有初矣”,“蓋其人既假,則無所不假矣……滿場是假,矮人何辯也”,也就是曹雪芹所言的“真作假時假亦真,假作真時真亦假”、“亂哄哄你方唱罷我登場,反認他鄉是故鄉”。當今的流行語是“小孩才分對錯,大人只看利弊”,但殊不知,這既不是真正的“大人”(“大人者,不失其赤子之心者也”)也不懂真正的“利弊”,“對錯”其實就是整體的、長遠的、可持續的“利弊”,拋棄了是非對錯觀的利己主義、短視主義和投機主義,到頭來只會是悲劇性的自食惡果、滿盤皆輸,“甚荒唐,到頭來都是為他人做嫁衣裳”,用約瑟夫·坎貝爾的話來說,“如同攀到梯子的頂部才發現靠著一堵錯誤的牆”。

如果你還在堅持做追問是非對錯的“少數派”,並想以正確的是非觀為準繩(原則)而把自己的一生統一為一個獨特的整體,那麼,你就依然葆有“童心”(哲學之心)且活得有哲學性,遲早會遇見哲學甚至重新發明哲學(自“反理性、沒事實、超善惡”的尼采之後“哲學已死”),假如你活得足夠長的話。顯然,你會想把這一過程縮短,那就到當代最傑出的藝術中去尋找吧,準確地說,是到當代最傑出的藝術家的作品中去找。因為,凡是最傑出的也即真正的藝術必定是如李贄所說的“童心自出之言”,或如里爾克所說的“藝術家要表現的是自己的獨特”“我們自身之中的獨特,無人會理解,甚或也不應該去理解。所以,如它這般,作為我們個人的瘋癲,它必須進入作品裡,可以說,要在作品裡讓它正當,展示它自身的法則,似乎天生已成,無形無相,直到在藝術的明晰中顯現”。

那麼,究竟到哪裡去找真正的“哲學性”呢?那就到當代最傑出的藝術中去找,準確地說,是到作為當代最傑出的藝術家之人格形式的作品中去找,因為最傑出的藝術也即真正的藝術必定是如李贄所說的“童心自出之言”,或如里爾克所說的“藝術家要表現的是自己的獨特”、“我們自身之中的獨特,無人會理解,甚或也不應該去理解。所以,如它這般,作為我們個人的瘋癲,它必須進入作品裡,可以說,要在作品裡讓它正當,展示它自身的法則,似乎天生已成,無形無相,直到在藝術的明晰中顯現”,在此語境之中,我們也許能稍微懂得一些曹雪芹之所以寫下《石頭記》的心曲“滿紙荒唐言,一把辛酸淚!都云作者癡,誰解其中味?”

以我個人的意見,隋建國先生就是國內最有哲學性的當代藝術家之一,看懂了他的作品,你也就能洞見到我們所深陷的悲劇結構的一般形式,並會對“為什麼會有那麼多為戰爭叫好的人”這個問題一目了然。當然,如果你足夠敏銳,那還會問一個問題:那到哪裡去找“有哲學性的哲學”也就是“真正的哲學”而不是假冒偽劣、濫竽充數呢?因為,如果沒有這種“有哲學性的哲學”就很難洞見尤其是無法系統性地理解這種哲學性本身。

那麼,我只能不謙虛地說——你也可以理解為插播一個廣告(見文末海報):來這裡吧,這是一片新哲學的天地,可以帶給你一種重新打量這個世界的新眼光,看透那些魑魅魍魎、假冒偽劣和陳詞濫調。俗話說,“不看廣告,看療效”,或“不要相信,去驗證”。接下來,咱們就以這種新哲學的眼光來看看隋建國先生的代表作品以及分析如題所示的“為什麼有那麼多為戰爭叫好的人”。

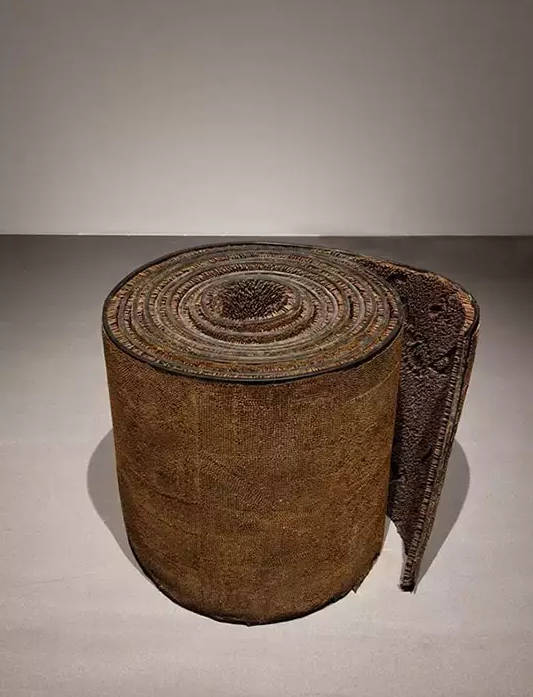

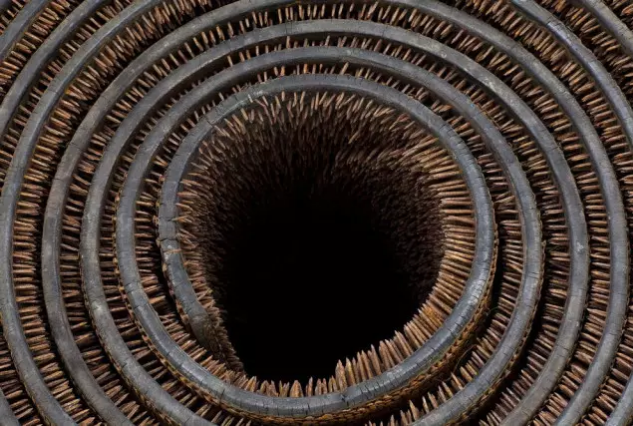

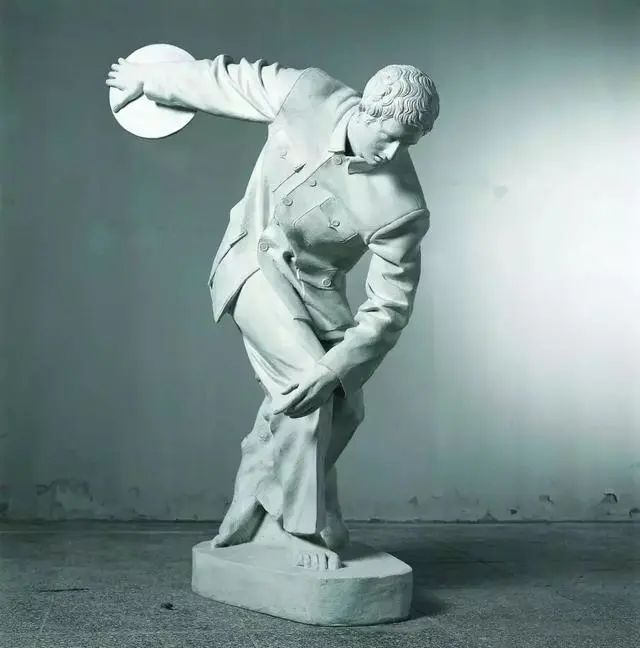

當我看到隋建國先生這件作品的時候,感到非常非常震撼和激動。因為,這個作品如此直觀、形象且傳神地表達出了我長久以來的思索而得出的一個認識,即自孔子宣揚“克己復禮”以來的儒家文化教化出來的人格形式和心理狀態(“國民性”)。對此,明末的耿定理也曾有明確的認識,他在窮思“四書”“五經”後豁然貫通,“確認儒家的仁就是無我主義,孔曰成仁就是把自我化為虛無”(《萬曆十五年》)。我們都知道,這種“把自我化為虛無”,實際上意謂著任何個性或獨特性都會不可避免、無處可逃地面臨來自四面八方的“否定性”(如同箭矢或釘子)之圍剿,後果就是每個人的靈魂之死然後變得千人一面、異口同聲,對於這樣的過程我們每個人肯定都有不同程度的經驗。但從今天我們已經掌握的心理學知識來說,“自我”並不會真的就會化為“虛無”,而是會留下心理創傷、情感淤積甚至人格扭曲(甚至是“反社會人格”,如果找不到任何出口或轉化的話),而隋建國先生的《殛》就是對這一“吃人”的過程的藝術再現,國君殺臣子曰“殛”。

後來我看到,《殛》是隋建國先生1996年創作完成的作品,2006年展出的形式變成了釘子朝內捲了起來。隋建國先生自己的藝術解釋是:“我覺得我身上有很多毒,但是我很像這塊膠皮,當釘子刺進來的時候,我很能忍受。我把釘子吸收了,吸收了之後,我變得有點侵犯性。我覺得這就是所謂的中國順民,包括知識分子,甚至官僚,幾千年來在社會生活中的態度。”

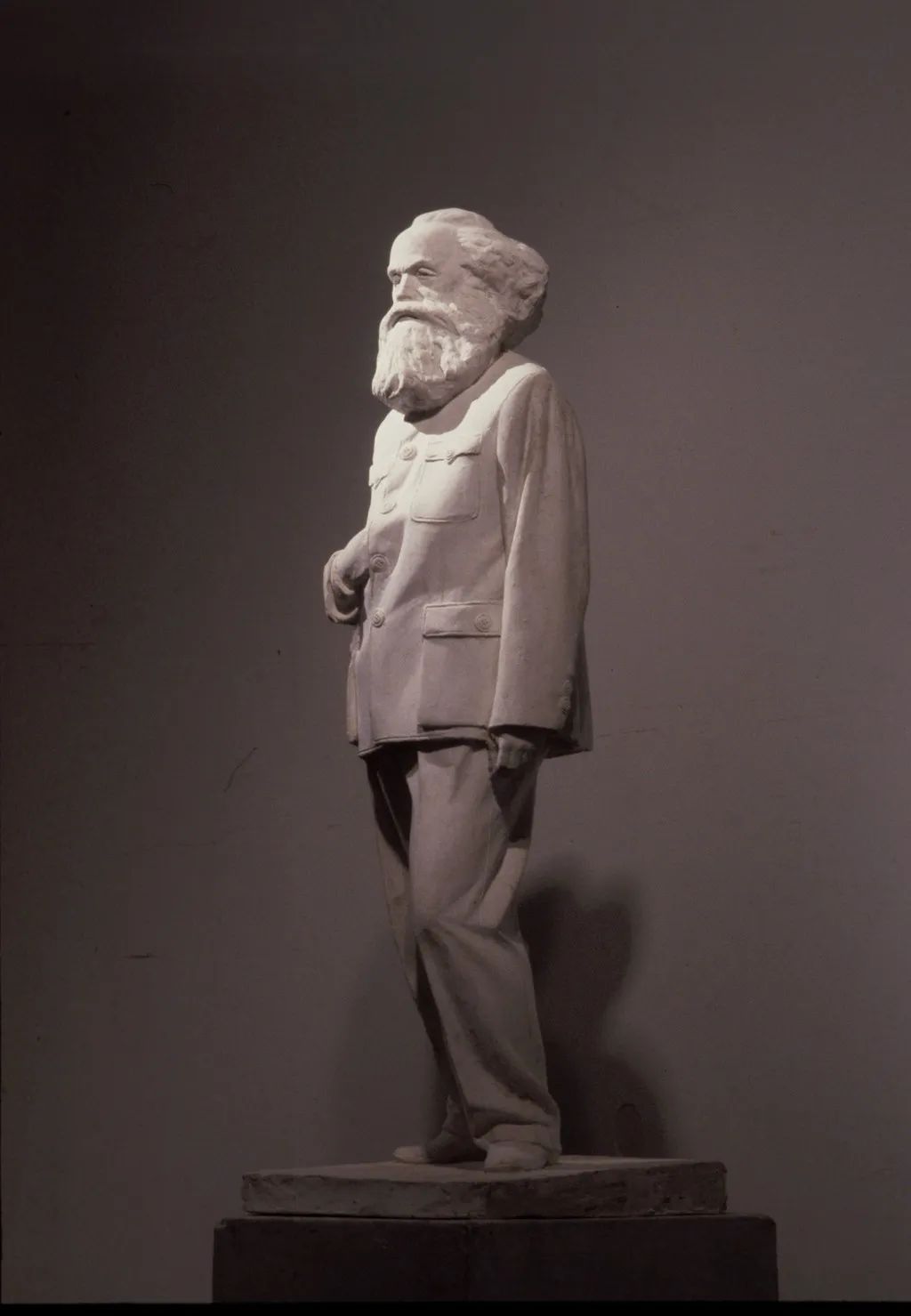

此後,隋建國先生創作的《衣缽》(通常被叫作“中山裝”),這可視為殛的下一個階段,既是在時間上,更是在邏輯上,既是“個性之死”(人之死)之後的千人一面、異口同聲,也是整齊劃一、中規中矩的權力形象,正如隋建國自己所言:“每個中國人身上都穿著無形的中山裝。”隋建國先生更高明的地方在於,他把中山裝也穿在了西方人(或像徵物)的身上。實際上,西方文化中也有自己的“克己復禮”(西方的“禮”是基督教和理性,中國的禮是儒家和親情),而尼采——這個為戰爭叫好的人——既是其受害者也是其反抗者——把滿身的釘子由“朝內”轉向“朝外”,但遺憾的是,曾經的屠龍少年後來卻變成了惡龍的化身。所以,最好是也給尼采穿上“中山裝”,他可是權力形象的化身。

由此,我們也可以建議,隋建國先生的作品《殛》再次展覽的時候,其形式不妨再把釘子朝外捲起來,這可視為“自我”把來自外部的否定性(侵犯性)尤其是在經過了“中山裝”階段後轉化為向外的否定性和侵犯性的新階段。在我看來,這就是“那些為戰爭叫好的人”的人格機制。所以說,這些人在其早期階段其實也是怪可憐的,都是曾經被否定、被欺負、被侵犯過的“可憐人”。所以,罵他們“傻X”沒有任何意義,反而是以“同情之理解”的心態,並在更高的層次上改變中國人乃至全人類的“克己復禮”的製式文化才是根本之道、人間正道。否則,這種文化製式本身會不斷地批量再生產“為戰爭叫好的人”。

隋建國說:“在我的每一件作品裡,都能再明確不過地找到當時的社會背景因素”,那種被束縛、被困住、被折磨的經驗一直貫穿著他的藝術創作,再例如《地罣》和《中國製造》,這也是我們今天正在遭遇的系統性的悲劇和苦難的隱喻,也許,你可以由此想到譚嗣同的“衝決網羅”,或魯迅在“黑屋子”裡的“吶喊”。

但隋建國並沒有成為那種侵犯性的人格或那些“為戰爭叫好的人”,而是得以用藝術轉化和表達了自己曾經的創傷經驗,並在作品《盲人肖像》如同莊子的“吾喪我”那樣完成了自身的一次超越,倒空自己的創傷身,反而成就了自然、自身的“自我實現”與“物我合一”。用他自己一次展覽的名字來說正可謂“肉身成道”。

喜歡我的作品嗎?別忘了給予支持與讚賞,讓我知道在創作的路上有你陪伴,一起延續這份熱忱!

- 來自作者

- 相關推薦