香港街道的“咸”味

从西营盘地铁站出来,由正街向上爬坡,或者坐上扶手电梯,不到两分钟便是半山。横向总经过一面路牌,一如香港所有街道,白底黑字,镶上黑框,上是英文,下是中文——般咸道(Bonham Road)。

般咸道,乍一听总让我想到佛经里的般若心经,大概是异域拗口程度如出一辙。要细心一查才发现,香港钟意将英文发音的ham译作“咸”,文咸东街、咸美顿街、嘉咸街⋯⋯虽说繁体字里“咸”“咸”分字分意,但简体字的习惯,总让我对带“咸”的街道带上一层种淡淡的盐味滤镜,有些冷峻,又别有风味。

般咸道的确是异域的,异的自然与其历史有关。这条道就在香港大学脚下,向西营盘蜿蜒而去,一路上绿树成荫,布满教堂和学府,其中最有名望当数圣保罗书院和英皇书院,均为牧师和宣教士所建,已逾百年,为香港政商文化界培养了无数人才。教堂、学校和医院,这是20世纪基督教深植香港、乃至中国的三大法宝。人的需要是大的,身体的孱弱、头脑的闭塞、心灵的干渴,当基督信仰带着西方文化的烙印进入这片土地时,信仰的纯粹参杂着人性的骄傲,俯就服事的姿态与排斥征服的欲望同时存在,让这里既有“华人”与“洋人”的泾渭分明,山上与山下的高低之分,又有知识文化的碰撞交融、基础设施的兴建与繁华,这是香港实在发生的历史,浓缩在这一条道上,沉淀到今日,又蜕去了殖民与信仰的痕迹——教堂成了好看的建筑,学校成了竞争的牌匾,医院成了高昂的资源,香港并未被改造成一个基督信仰的社会,但在我看来,它却又保留了基督教真正自由的精神,基督信仰不是要将这世间改造成统一信仰的“美丽新世界”——那是新天新地的事情,在如此现世,有如耶稣伫立在十字架上请求父原谅世人,香港能够同时允许教堂、庙宇的存在,是在告诉人,你能够接触不同信仰,你有选择信或不信的自由。在自由的空间里才有爱的萌发。

般咸道名称的异域自然是从英文译来的——Bonham Road。 Bonham取自第三任香港总督George Bonham,他精通中文,给自己起了个文雅的中文名“文翰”,结果却被人另译成了“般咸”、“文咸”,由此造就了上环另两条有名的老街街名,文咸东街(Bonham Strand)、文咸西街(Bonham Strand West),至于为何文咸街叫Strand(海滩),不叫Street(街道),这里面还要涉及这两条街的历史发展。

谁能想到,灾难之上能够兴起一番新天地。 1851年冬天,上环发生了一场罕见大火,近五百间华人屋宇全数被焚毁。灾后政府进行善后工作,用废墟瓦砾填海,建成了多条街道,就包括文咸东街。

因靠近码头,文咸东街连接永乐街,逐渐发展成南北杂货汇通买卖的南北行,后又没落,如今则成了燕窝、鹿茸、人参等等中国传统食药材的商货行集聚地。甚至为了吸引游客,赫然在街道旁写上“参茸燕窝街”。如今这些店铺也随时代洪流垂垂老去。想来果真沧海桑田,废墟之上建新屋,新屋如今又成旧物,历史的土壤层层覆盖,踏入其中,竟也可完全不知。

我常在这附近逛,倒不是光顾这里的店铺,只是留恋这里遗存的旧式港味。于我而言,文咸街是古铜黄的,空气里透着干爽的腥味,腥却香。古铜,是这里的店铺保持原初模样,木雕金漆招牌,整齐摆放的纸皮和塑料罐盛满各式海产、干货、补品,橘黄的灯光映衬着老店主悠闲的坐姿,偶尔有几只猫蹲坐在柜台泰然自若。干爽,因为卖的是干货,鹿茸、人参、鲍鱼、燕窝⋯⋯这么多种类,晒干了水,上了铺头,便仿佛通通换上“旧颜”,越陈旧,越值钱。这里面的手艺和工序,我不了解,但过年时,妈妈总要我捎上几包花胶与瑶柱,放进猪骨汤里,褒上几小时,花胶变得黏弹、瑶柱散开成一片片细扇,汤底浓厚而滋美,海味与肉味完美融合,这条街就化开在我念念不忘的家的味道里。

还有两条“咸街”,隐藏在中环的摩天大楼与熙攘人群中,其名都取自英国官员。一条是嘉咸街(Graham Street),另一条隔之不远,为云咸街(Wyndham Street)。

这里的“咸”,保留了香港最本土的市井之气,又留有充分的空间让异域之自由肆意生长。

再没有如此强烈的对比了。一条横穿的荷李活道将嘉咸道一斩为二,沿着斜坡,自下是香港存在百年的露天市集,破旧的铁皮房和塑料棚搭建,并没有因为城市的迅猛发展而有丝毫动摇,两旁就矗立着栋栋高楼,将这条狭小的道路夹击,空间小,环境绝对称不上干净,一如所有古早的市集,湿漉漉,黑乎乎,总让人觉得细菌滋生,但它却足够自在。各色蔬果摊档、海味干货、花店、面店摆设两旁,在香港的高物价中心地带,成为周围街坊的福音。

往上再走,骤然是另一番天地,西式餐厅、酒吧、英文招牌和洋人面孔,连同卑利街、摆花街与荷李活道形成的交叉口,构成一个充满艺术与休闲气息的社区,仿佛置身于欧洲街道,随处可见的涂鸦与壁画,三两个异域面孔在咖啡店门前的石板楼梯上随意坐着聊天,黎巴嫩餐厅和翻新装潢的百年字号泰昌饼家相邻坐落,英文书店与画廊散落在装修异域的街道间。

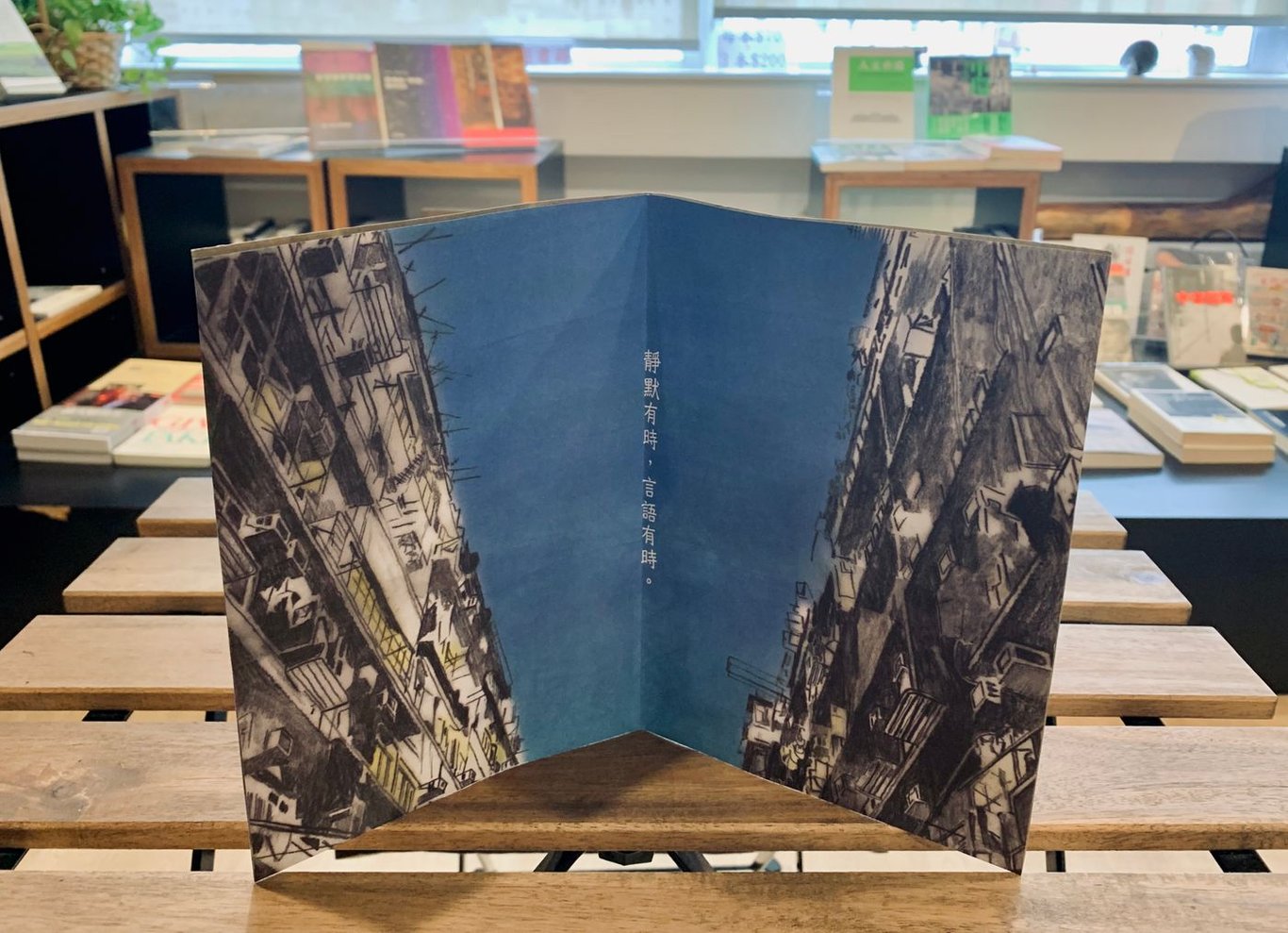

云咸街亦是同一风情。与兰桂坊仅一条相隔,这里伫立着一座颇为显眼的欧式建筑,长达数十米的红砖石墙分割了云咸街与下亚厘毕道(Lower Albert Road),在两街交汇处形成一个三角形的圆弯,墙上字迹涂鸦式写着“艺穗会art+people Fringe Club”。屋顶梁柱处“1913”的字迹骄傲扬显它百年来的屹立,这建筑实是香港历史保留的见证。 19世纪建成时为牛奶公司的冰窖,20世纪80年代后,艺穗会与香港外国记者会取而代之相继入驻,遂将这里变身为剧作演出、展览与人文交流的平台。我未在这里看过演出,只是在万圣节临近的某个下午,偶然闯入这番天地,狭窄的街道旁大件音响设备正准备往里搬,奇装异服的男女拥挤在狭小的门口,一眼望去,门内一片黑黢黢,人头攒动,门口有人大声用英文喊叫着入场,好不热闹。穿过三岔路口往上走,回望时艺穗会逐渐变矮、变小,朝左转头一望,隔街斜对面是一派肃穆、门可罗雀的圣保罗教堂。两幢历史建筑映衬着环绕背后层层叠叠的摩天高楼,这一俯瞰,一种历史与现实交错的奇特之感蓦地涌起。

然而在这些穿肠走巷之间,在这些充满艺术气息的楼房间,亦会流露出不为人知的日常。你一眼瞥去,瘦小的老太太走向满目狰狞的涂鸦之间的那扇铁皮门前,颤颤巍巍拿出钥匙,回到她的生活流中。酒吧打烊的周日下午,花俏英文招牌与紧闭的店铺门口,坐着三两衣衫破旧的老人,一大堆二手杂货衣物随处摊开,遥远看见,怵目惊心,他们的生计就摊放在声色娱乐面前,毫不掩饰的提醒着,这里的繁华退去之后,正发生着着许多不为人知的辛酸故事。

这是这座城市的奇特魅力,它容许不同事物的存在,它不会轻易抹去在这里发生的人、事、物,这些痕迹随年岁印刻在街道上,从街道的名字、布局、景观、居住人群,乃至颜色、气味、气质中渗透出来,形成独特的气质。

有些人一眼带过,有些人定格在风景前,一些人从蛛丝马迹中试图追寻人事物的过往踪迹,还有些人,将这里当作“搵食”的平常生活,从不会刻意停留周围的景物。各人能在这里找到自足的平衡,这种真实各异得近乎冷酷的包容、念旧难变又快节奏的干脆洒脱,我且称之为香港街道的“咸”味。

書寫月亮,也需要六便士。如果你喜歡我的文字,請支持我繼續寫下去吧。