对话范子懿:游戏制作人会梦见“电子海洛因”吗? (一)|围炉·CUHK

范子懿,本科修读于中山大学哲学系,研究生在英国圣安德鲁斯大学修读神学。毕业后,他并未选择继续从事学术研究工作,而是回到国内投身于电子游戏制作行业。从业七年,他参与过的项目有大型的商业游戏,也有中小型独立游戏,现时在上海某头部二次元游戏公司预研项目担任科技策划。

从2000年光明日报笔下的“电子海洛因”[1],到2021年经济参考报笔下的“精神鸦片”[2],在电子游戏随着互联网一道在中国被普及的这二十年中,它在主流媒体心中似乎一直是一头以人类上进精神为食的野兽,国家也在近年频繁颁布、 修正多项针对未成年人游戏时间的管控政策。然而,国内电子游戏市场在2020年的收入却超过2700亿人民币,游戏用户规模亦达6.65亿人次[3]。在社会对电子游戏的观点如此分裂的今天,范子懿又是怎么看待他的作品,以及针对它们的种种争议的呢?

1

关于电子游戏的那些争议:成瘾,审查,和“精神鸦片”

童=童俊博

范=范子懿

童|大部分人可能都不太了解“电子游戏制作”这项工作具体是什么。您每天的工作内容大概是怎样的呢?

范|我现在在职的岗位是“科技策划”。随着时代进步,游戏制作工业逐渐变得复杂,“科技策划”这个岗位因而兴起。现在很多人都想制作以“3A”为标准的质量更高的游戏,而质量更高的游戏肯定会有更复杂的生产流程,所以需要有一些人帮忙去梳理这些流程,综合其他岗位的专业和意见。具体来讲,我是一座策划和程式师之间的桥梁; 我要设计一些复杂系统,既能够满足策划心中Gameplay的需要,又便于程式师对这些内容的理解和实现。

童|多年来,国内的各大媒体曾在各种场合将电子游戏定性为“精神鸦片”。您如何看待这种评估?

范|在中国,“鸦片”这个词有非常负面的含义,对吧?所以媒体的这种描绘,其实是他们对所谓的“游戏让人不务正业”这个概念的一个极端化的修辞。但是,如果把“不务正业”这个概念一般化(generalize)了之后,我们不难发现“不务正业”实际上有很多种体现形式。

我想,“精神鸦片”这个说法是在影射电子游戏有很强的成瘾性。为了吸引玩家,电子游戏的背后确实有很多行为心理学支撑的机制设计,这些设计让人愿意更投入更多的时间,产生和机制对应的重复的行为。大概是因为曾经有一些过度沉迷电子游戏的极端案例吧,这些案例传出来之后,使电子游戏在人们心中留下负面的印象。

关于电子游戏的潜在成瘾性,我继续说两句。成瘾这件事可以折开成几个层面。首先,一部分的“成瘾”感来自于观众得到的好的娱乐体验,比如某个游戏的视觉效果和音效特别令人满足,或者它能够满足人一种想发泄的欲望,或者能够传达给人一种令人愉悦的力量感和代入感,比如我正在扮演一个很强、很酷的角色。这些都是一般意义上的好的体验。好的体验其实是存在于很多地方的,比如说戏剧或者电影中都有很多很动人的元素,这些都可以是好的体验,但是它们未必成瘾。

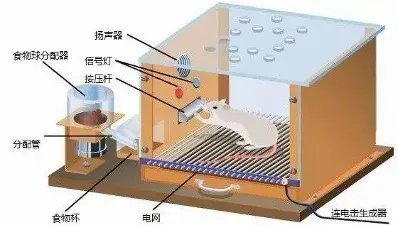

往下延展,咱们就讨论到了“成瘾”这个现象更深的层面。成瘾是建立在“回响回圈”的基础上的。要理解“回响回圈”,需要先说一点行为心理学的知识。行为心理学中有一个著名的“斯金纳箱” (Skinner-box)实验,实验者训练小老鼠按按钮,并对小老鼠特定的行为模式,比如说连续按多次按钮,随机地给它们一些奖励。实验者们通过这种引导发现相比固定的奖励形式,随机的奖励机制更容易引导小老鼠们发展出按按钮的行为。在这个角度上,行为心理学是具有一定争议性的,因为它进行研究的预设,是要完全消解人或者生物在精神上的情感、尊严,而仅注重于周围环境对人进行什么样的资讯输入,可以使人产生什么样的输出,因而可以有效控制人的行为。然而,这种机制广泛存在于loot-box和抽卡的游戏里。也因为这样的管道,玩家有更强的游玩欲望,也为厂商产生了更大的商业效益。

说回到“回响回圈”这个概念。一开始我们讨论的那些“好的视听体验”,其实在对于引导玩家花更多时间玩游戏上,是相对来说很容易失效的一个方法。我们做游戏时,无论是做单机游戏还是做长线运营的网路游戏,要考量的一个重要因素,是研发制作的内容和玩家消耗的内容的比例,这个是需要精细的计算的。换句话说:我们能够提供给玩家多少内容和体验,玩家能消耗多少内容和体验?在开发者稍微有过一些尝试之后,我们就很快地意识到这种视听效果方面的体验是很容易失效的:玩家体验过一定程度好的视听体验后很快就会厌倦,不会再那么兴奋了,也因而没有太多动力继续玩游戏。

但是,我们发现一些长期的,建基于“回响回圈”的机制,非常容易让玩家产生成瘾性的行为。比如说玩家每击杀了多少个敌人之后会升一级,每升一级之后会有一次机会去学习新的技能,然后学习到的新的技能又会强化玩家去击杀敌人的效率。所有的游戏,在长期看来,都是这样一个类似资源管理的玩法。玩家会找到TA和系统之间输入和输出的机制的平衡点,并且学习如何把游戏效率最大化。这个效率最大化的过程,或者说从系统里面获得输出并将这些输出重新投入系统中的过程,非常容易让玩家留下来。这些“回响回圈”是非常普遍地存在于游戏里面的。游戏设计得好不好玩,和它的机制中各种回响回圈过程之间衔接得好不好,有非常密切的关系。但同时一个游戏上不上瘾,也和这个机制关系非常密切。

童|我们常常在新闻中看到不少报导青少年玩网路游戏上瘾的例子; 比如说,初中生沉迷王者荣耀或者英雄联盟这类游戏。依您的观点,“青少年沉迷游戏”这个现象,抛开个人和家庭因素,很可能是游戏的回响回圈机制对他一步步的引导而造成的?

范|确实是这样的。单从游戏品类来看,MOBA——就是刚刚说的王者荣耀和英雄联盟——属于自带很好的“回响回圈”机制的品类。因为这个品类毕竟是多人游戏,是整体上倾向于玩家之间互相提供游戏内容的类型。我作为玩家,我并不是只是单纯地和这个系统在玩,更主要的是我在和其他玩家一起玩。因为开发者开发的游戏系统是能够被穷尽的,然后对于多数人来讲,穷尽了之后他就没有什么额外的空间了,他就会失去兴趣。

但是特定类型的游戏,比如说多人游戏,尤其是竞技性比较强的多人游戏, 它本身的skill-ceiling(游戏科技的上限)比较高,这样一来很多水准很好的玩家依然会在游戏里有探索的空间。另外,多人游戏也有本身社交系统的支撑,还有“排位赛” 这样的算灋系统,让玩家更容易匹配到和自己水准相当的对手。这样无论玩家处于什么样的游戏水准,玩家都可以得到差不多和TA的竞技水准对等的游戏体验。在这些机制的作用下,这样的游戏会是非常长寿的游戏。

童|您作为游戏开发者,自然会设计和实践不同类型的回响回圈。但是,公司或者政府有没有要求您和同事设计任何措施来应对成瘾的这个问题?类似于一个“反回响回圈”,但是不会影响Gameplay本身的系统?

范|成瘾这个问题更多还是被当成一种行为在看待。所以无论是政策的引导,还是说研发商或者发行商的对策,整体上也是基于行为的对策。也就是说,与其认为“应该由开发商想办法让玩家不要沉迷”,现行的想法应该是“玩家不可以玩这么久,玩了这么久TA一定成瘾了”; 这是一个不好的行为,我们要做的是制止这个行为。所以现在做的更多是从玩家方出发针对行为的限制; 现在最直接的方法就是限制游戏时间,而从游戏设计上去限制游玩行为则很少被建议和采纳。

童| 2018年,WHO正式将“游戏成瘾”(gaming disorder)列为一项精神疾病。您如何看待这件事?

范|首先我要说明的是,这个话题我没有太多发言权,因为病理学这个范畴我不是很懂。所以接下来我所说的,只是从我一个非医学、精神病学专业人士的角度出发分享的看法。

在这件事中,游戏成瘾是被定义为“disorder”的。那么“disorder”一定会有一个对应的现象或者概念是“order”,对吧?先有一个状态被认为是正常的,然后才有其他的状态被认为是失常的。但是“正常的”到底是什么样子,“一个标准的、符合规范的人应该有怎样的表现”是一个很难定义的事情。所以如果定义标准都很难,那反过来说“游戏成瘾”这件事是失常的,我个人觉得这个还有待讨论。另外,即便我定义了一个失常的行为或状态,我怎么去界定一个人是否属于这样失常的状态呢?这就是另外一个层面的事情了。

WHO刚发这个规定的时候,我也看过那个档案,里面写了一些“当它符合多少个标准的时候,它就有多少概率被认为是disorder”这样的界定标准。不过我还是认为这整体上是一个很模棱两可的东西。当然,学术讨论归学术讨论,某个现象到底是不是“失常”需要有它学术上的探讨和定义。但是这其中的核心问题在于它可能会衍生出来一些权力关系,这个就是更值得警惕的了。当有一个“失常”被定义出来的时候,就会有人掌握“定义失常”的话语权。然后掌握这一话语权的人就可以通过去行使这样的权利来获得一些额外的东西。这个是我更加担心的事情。

童|近日,国家新闻出版署发布了一系列关于限制未成年人游玩网路游戏时间的政策,使得未成年人一周只拥有最多三小时的游戏时间,这是继2019年国家出台政策,限制未成年人每日最多1.5小时游戏时间后的又一次收紧。您如何看待这次政策调控?

范|可能和群众预想的不一样,这次政策调控其实对我们行业的影响并不大。毕竟未成年玩家并不会给游戏公司提供很大的利润。另外,玩家是有生命周期的,比如说可能是从十几岁到三十岁。玩家身份的生命周期每个人都是不一样的,有的人可能会长一点,而有的人可能开始的早一点。

那从这个角度出发来看这个政策调控,就可能会出现一些有趣的情况。比如现在这代孩子,如果说现在和将来的政策从根本上让这些孩子的玩家生命周期较晚开始,那么等他们成年之后再去理解游戏作品时,很可能和我们的处境不一样。比如说我们觉得有一些童年回忆的东西,现在很多游戏厂商是会拿这个“童年回忆”来做文章的:你十几岁的时候玩的东西,等你三十岁了他们会重新做一遍,让你继续玩到这些老产品。但是对我们这一代新的年轻人来讲,可能他们十几岁的时候就没玩过什么东西,所以这种“回忆杀”一类的面向老用户的产品策略可能就不太好再走一遍。

从具体政策执行的角度来看的话,我觉得还挺难预测这个政策最后会达成什么样的效果的。当然,持续运营的线上游戏肯定是会有比较严格的身份审查的,但其实它在执行下去的时候,下面的灰色空间依然很多,肯定还是会有各种各样的在“夹缝里面去寻找空间”的行为。不过可能这部分会成为这一代年轻玩家的共同回忆吧。 (笑)

童|今年8月,新华社首长的《经济参考报》刊登了一篇题为《“精神鸦片”竟长成数千亿产业》的报导,该报道刊登数小时内,国内各大游戏股大跌,最大跌幅达20%,总市值一度蒸发4000亿人民币。作为行业从业者,这件事给您造成了什么样的影响?您是如何看待本次事件的?

范|对于我们一般从业者的影响几乎没有。上市公司的市值跌了这件事,受影响最大的是投资者和公司管理层。我觉得这件事情不过是政策运行机制的一个体现。在一个大的政策调控被实行之前,它前前后后会先放一些风声出来,直到最后才真正地去实行; 这是需要酝酿一段时间的,不会是一个很突然的事情。那个文章其实也就是发出来试一下水,或者说看一下公众的反应,之后也知道大家反应比较激烈。在那篇文章发布不久后,之前提到的限制未成年人游戏时间的政策也确实下来了。所以我觉得新华社的那篇报导,只是一篇试探性的,或者说单纯探探风声的一篇文稿,并没有任何指导意义。

童|在国外,很多国家和地区都设立了自己的电子游戏内容稽核和分级制度,如北美的ESRB。在这种体系下,群众在电商零售店中购买游戏时,需要出示身份证件,以证明自己的实际年龄符合游戏评级标准要求的购买年龄。而中国一直没有一个系统的游戏内容稽核和评级制度,使得青少年可以轻松接触到很多内容上不适合他们这一年龄段的电子游戏。您如何看待分级制度对青少年精神健康的作用?您认为国内是否应该设立一个类似的电子游戏内容稽核和分级制度?

范|在我开始回答之前,我必须承认的是我对国内电子游戏内容稽核机制这方面并不了解。这些主要是做发行的朋友需要考量的,他们会清楚一些。

后续的问题,我从两个角度来聊。首先,我从从业者的角度来看,我作为一个生产内容的人,如果有一套规范能够告诉我什么东西能做、什么东西不能做,或者说某些东西做到什么程度就需要受到怎样的限制,这会对我有很大的帮助。因为现在我们行业里面对国内稽核机制不喜欢的地方在于它的条例很模糊,所以大家总会在一些意想不到的地方被限制住。开发者们的想法是,如果说这个稽核机制能够写得足够清楚,我们自己的工作也会简单一些。如果我们在创作内容的时候清晰地知道某项内容达到什么程度时,这项作品只能出售给某一特定年龄层的群体,这对开发者和发行商都是有帮助的。

说回到消费者这边。我觉得“限制消费者接触内容”这件事其实比想像中的复杂一些。首先从宏观层面上,我提出这样一个问题:政府到底是不是要执行很严格的内容限制,让年龄不合适的人接触不到不适合的内容?从电子游戏这个小产业上来看,国外在这方面的稽核确实做的很好。但是让我们把视角扩宽一些,把全部消费品都纳入上面我提出的问题中来考虑。

国内在限制消费者接触不恰当内容上,也有在限制和引导方面做的好的事例,比如关于毒品的限制:咱们中国人会疑惑美国人为什么那么容易搞到毒品,而美国人反过来也会疑惑为什么中国的青少年可以那么不受限制地得到烟、酒、打火机。所以在执行层面上,其实每个国家都有自己的标准,不过大家好像似乎都有一种道德精神上的共识,也就是有一些特定的东西不适合年轻人,也囙此设定出了一系列规则。不过实际执行下去的力度在每个地方差别还挺大的。所以就是这个审查机制最后怎么该执行,我个人也没有看到很好的范例。

另外一个方面,我觉得这个稽核机制要不要执行都不太好下结论。我们可以拿刚刚毒品的例子来看。我们知道美国实行毒品合法化的州最终吸毒率还是上升了。政府做了对应的监管,政府也给了清楚的条例,让消费者能合法地、有限制地去接触毒品,但这个政策长期下来的结果好像也并不见得是大家想的那么好。

回到电子游戏上。如果这个话题再延伸下去,问的就是“电子游戏的内容到底是不是在伤害青少年”了。关于这点我就不予置评了。

注: [1]光明日报《电脑游戏瞄准孩子的“电子海洛因”》2000年[2]经济参考报《“精神鸦片”竟长成数千亿产业》2021年[3]《2020年中国游戏产业报告》

文|童俊博

图|来自网络

微信编辑|李婧轩

matters编辑| Marks

审稿| Ronnie

围炉(ID:weilu_flame)

文中图片未经同意,请勿用作其他用途

欢迎您在文章下方评论,与围炉团队和其他读者交流讨论

欲了解围炉、阅读更多文章,请关注本公众号并在公众号页面点击相应选单栏目

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐