距离乌兰巴托30小时—蒙古的长途客运

「safe traffic!(祝你搭车平安)」脑中响起为我送行的哈萨克族朋友最后一句英文,他微微上扬的嘴角,还有那轻松看待生命的语气。

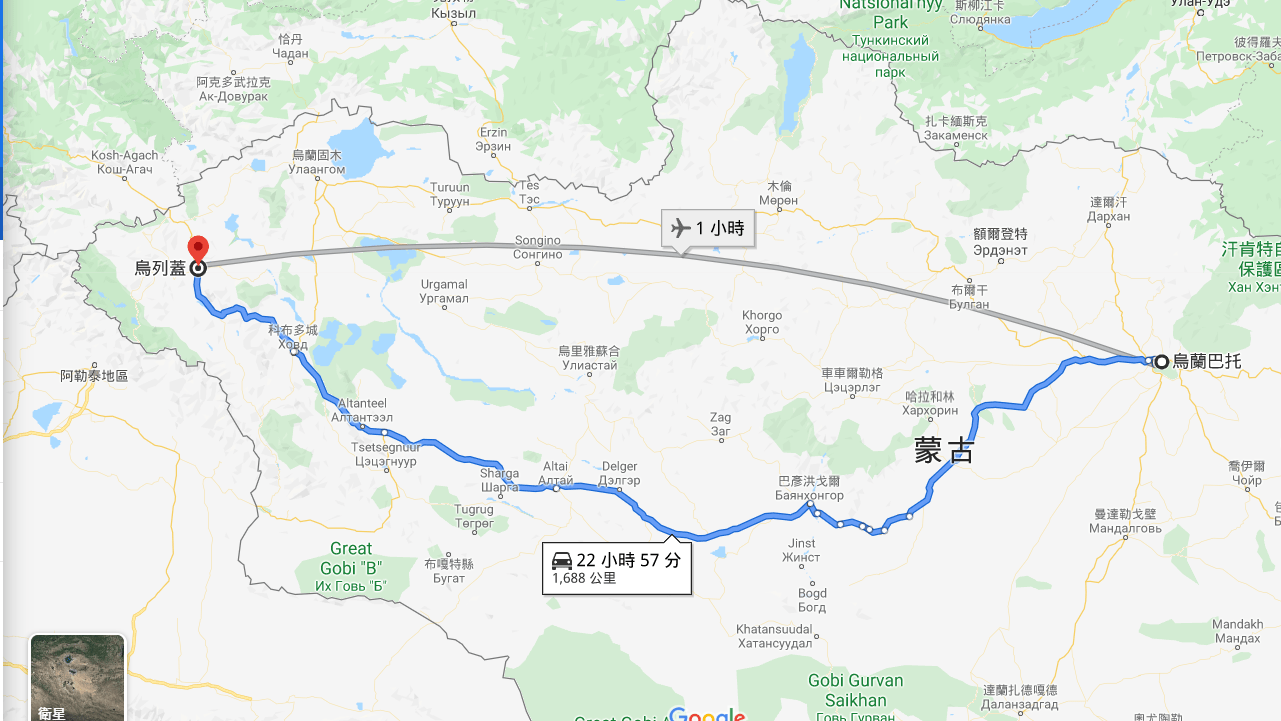

这不是我第一次搭蒙古长程客运,上次是15个小时的车程,只记得那次就是一直睡,睡到腰酸背痛,终于抵达目的地,而这次,我感到手脚发软,这次需要30个小时。

我望向窗外,草很短,岩石裸露,成群的山羊,骑马的牧羊人。每隔几段一望无际的草原,就会有一座怪石嶙峋的小山。三千公尺高的山脉围绕色彩缤纷的城镇,有粉红屋顶,有紫色墙面,滚滚深蓝的溪水穿过城市。四处都是袅袅炊烟,向薄纱一般覆盖城镇。夕阳将草场染成一片金黄,好似丰收的麦子。我脑海冒出不久前在客运站互相亲吻脸颊的画面,以及回望乌列盖市(Ölgii)的最后印象。温暖的送别对旅者总是难忘,好像乌列盖也成为生命中的家乡一样。落日余晖将远处山脉顶端的雪白染成一片橘红,没过多久,已经看不到任何一丝阳光。

打开手机看一眼时间,距离首都乌兰巴托还有27个小时。

乌列盖是哈萨克族的聚居地,此地的居民说哈萨克语,收看邻国——哈萨克斯坦的电视节目,学生会去哈萨克读书,可以说是与哈萨克密切往来,只是分属不同国家罢了。

来到此地的我,在鹰猎人家里待上10天后,想要坐客运经过中国新疆或俄罗斯边境进入哈萨克斯坦,据说当地人都是这样前往哈萨克的。不料哈萨克政府对持有台湾护照的签证规定严苛,只能从机场入境。偏偏蒙古也没有从乌列盖直飞哈萨克的班机,不得已只好再返回东边的乌兰巴托。为了省下旅费,决定来趟公路之旅。同为旅人的美国爷爷一听到我要搭30个小时的客运,搭飞机的他一脸庆幸地贼笑说:「我在乌兰巴托等你,请你吃寿司。」想必他现在正在悠闲地吃晚餐吧?而我待在脚伸不直、无法后仰的客运上。

长途巴士怎么吃

长途巴士由两个司机轮流开车,没开车的那位会身兼服务生的角色。他走到半梦半醒的我旁边开口说话,我知道他讲的是哈萨克语,我只听得懂「吃」这个字,但是「吃」什么呢?服务生拿着笔在纸上写字,皱眉看我,又说了一句话,这次是蒙文。别问我为何知道,这个特殊的口音和结尾语,让我如此判断,但是,知道也没用。服务生先深吸一口气,然后对着车子的末端大喊。这次我只听懂「English translator」这几个字。突然有人拍我的肩膀说:「你可以点餐,现在。」坐在我斜后方的先生用英文帮我翻译,但是口音太重,我听得有些吃力。

「有什么可以点?」我问。

「五还是八?」他问我。

「是米还是面?」我反问。

「……五、六还是八?」他勉强吐出几个字。

「你是指多少钱吗?」我想起蒙古币都是以千来计算,所以在日常对话中会习惯性的去掉千位。

他指着自己又指着我说:「我,八!你?」想必我是一脸没意会的神情,他抿一下嘴,用一副就这么决定的表情说:「好!你……适合五。」

嗯?好像解决了?我还没搞清楚状况。

「三十分钟,可以吃。」最后他抛出这句话。

车子停在峡谷中间,有一间刚好可以挤下三十几人大小的餐厅,墙面一片素白,没有任何像是菜单的牌子。帮我翻译的先生S叫我在旁边等他,就去排队了。我看着大家都端着像是饺子的食物,只有数量多寡的差别,并没有菜色上的差异。原来是问我要吃几颗传统包子啊,又叫做蒙古蒸饺(Бууз, Buuz),在蒙古国内是常见的主食之一。 S邀我一起吃饭,他说他是乌列盖的哈萨克族人,因为放假回乡,现在要回首都上班。他拿起桌边的酱汁往饺子上倒,我也就跟着做。饺子的饼皮有股麦香味,内馅是羊肉混合茴香的香气,五颗大饺子意外的充满饱足感,确实挺刚好的。

天涯何处无高草

越夜越冷,草原的寒气透过巴士顶的缝隙直逼车内,我把所有衣服都裹在身上,直到没有多的衣服为止。窗外藉由车灯的微亮勉强映照出直到白线为止的柏油路段,超越反光的白线后就是无止境的黑。忽然车子放慢速度,先是前轮下陷,接着后轮跟着向前驱动。接下来的夜晚再也没有宁静的时刻,满是碎石摩擦车轮的声音,上下起伏和坑洞散布非柏油路段,半梦半醒间突然被云霄飞车的错觉惊醒,尔后,再度在一片漆黑中沉睡。睁开眼睛已是草原天际线的尽头透出一丝散射的橘光,稍微挪动身体后,瞄一眼手机。

距离乌兰巴托还有15个小时。

车子熄火。漫漫长夜后,没有任何人留在车上。排队下车后,是绵延草原,只要看到一丛较高的草,后面必有一个蹲着的人。也是,坐了一夜的车,任谁都会想解放一下。我伸懒腰,活动筋骨,瞄准一丛没人用的高草,准备往那边去,却突然被人拉住,是司机。他看我一脸疑惑,用手指向我本来预期方向的反方。我往他手指的方向望去,再扫一眼原本的方位。观察结果告诉我,右边不管是背对站立的人,还是零星蹲地的都是男性,而左边全是蹲在草后方的女性。我忽然觉得脸颊发热,独自往左边走去。

初尝马肉

回想乌列盖的日子,此时的我通常正在享用早晨现挤牛奶做成的奶茶,生乳浓厚的油脂配上一点淡淡的盐味,一顿早餐从一杯奶茶开始。基本上到这里哈萨克语已经不堪用了,点餐得用蒙文,好在早午餐停在一间自助餐店。

我胡乱选几道菜,点一杯奶茶。 S挥挥手要我过去,同桌的还有车上几个已经见过多次的面孔。见他们都是哈萨克人,我礼貌的用哈萨克语问好。 S打开白色的纸盒,里头有个风干的肉块,看起来像是某种动物的大腿肉,他说是隔坐先生要请我吃的,并拿出刀子开始分肉。 「你住过鹰猎人家,你知道这个?」我看着风干的肉,活像电影里木乃伊。我摇摇头,实在没有把握。

「这是马肉,你……吃过?」

「你们吃马肉?」我在鹰猎人家通常都吃现宰水煮羊肉,要不就是风干羊肉。

哈萨克男人们豪迈地笑了。 「是啊,这是平民美食,你没吃过表示你是坐上宾。」说完分一块给我。

马肉很硬,很有嚼劲,有一股酸味,他们建议我放在汤面里吃。从此之后,每到一个休息站,都会有人请我吃东西。

行动充电器串起的缘分

不知从何时开始,早已切回柏油路上。远方有两间毡包,巴士从一位骑马的牧民旁呼啸而过,不久后开始减速。成群的牛羊等在马路正中间,甫见过的牧民正以等速度骑马追赶羊和牛群,马路乱成一团。

我打开手机,距离乌兰巴托还要8个小时。

手机电源已呈现将近满格的状态,我决定把行动充电器拔除收好。隔坐的小姐突然伸手抓住我,他指着我手里的行充,又指了她的手机。原来是要借行动充电器啊,当然没问题。我继续看着窗外的风景,黄沙遍布,细沙沿着客运窗边飘荡,不知何时已经进入沙漠区。下一个回神,又是一片绿油油的草场,睡眼惺忪想确认行充的下落,发现它早已不在隔坐小姐手上。小姐对着后排座位喊了一声。距离我们三四排之远,身着传统蒙古袍的先生向我挥手,高举行动充电器。之后的2个小时里,行动充电器就像宝一样在整个车厢流转,最终它以没电的形式再度回到我手里。

虽然没电,但老实说我并不在意。基本上也只有接近城镇那呼啸而过的短短几分钟可以稍微使用网路和打电话,而且不是每次都有用。而这次,隔壁的小姐打开Google翻译,她一句哈萨克语,我一句中文,开始我们长达24小时内的第一次正式交谈。

这趟长途客运的最后一餐,我已经学会自己点餐,学会说一份、汤面、饺子和奶茶的蒙文,基本上也就饿不死,司机大叔看我顺利享用晚餐,对我竖起大姆指,想必是在称赞我吧。这一餐,除了对我亲切的S、邻座小姐L、L的爸爸,还有车上跟我借行充的人都坐在一起吃饭。根据Google翻译,L和他爸爸准备要去首都观光度假,顺便找朋友,其他的人不是正要找工作就是要去拜访亲友。我准备要去买饼干和饮料想感谢S一路上的照顾,却被反塞了一支冰棒,他说蒙古牛奶冰可好吃了,请我吃。

抵达乌兰巴托已是晚上九点多,所有人下车等待行李被一一掏出,行李一件比一件大,所有的货物和家当仿佛都浓缩在客运的底部,充斥机油和柴油的浓烈气味。

我打开手机,点开今晚预定要住的青年旅馆页面,思索着该怎么前往。 S突然拍我的肩膀,后面跟着一位女士,他说他帮我找了计程车司机。

「Woman is better for you at night! (在晚上找女司机对你比较安全!)」

说完这句话,他随手拦一辆计程车,挥手跟我道别。

直到最后他仍然坚持不收我那微不足道的谢礼。

《后记》

自此之后我再也没见过S先生,但是有趣的是,我在两天后,走在成吉思汗广场前,准备要去蒙古的寿司店与在乌列盖认识的美国爷爷碰面吃饭,却意外遇见L小姐与她的朋友,因为实在太惊喜了,我们互相交换了联络方式并拍照合影。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐