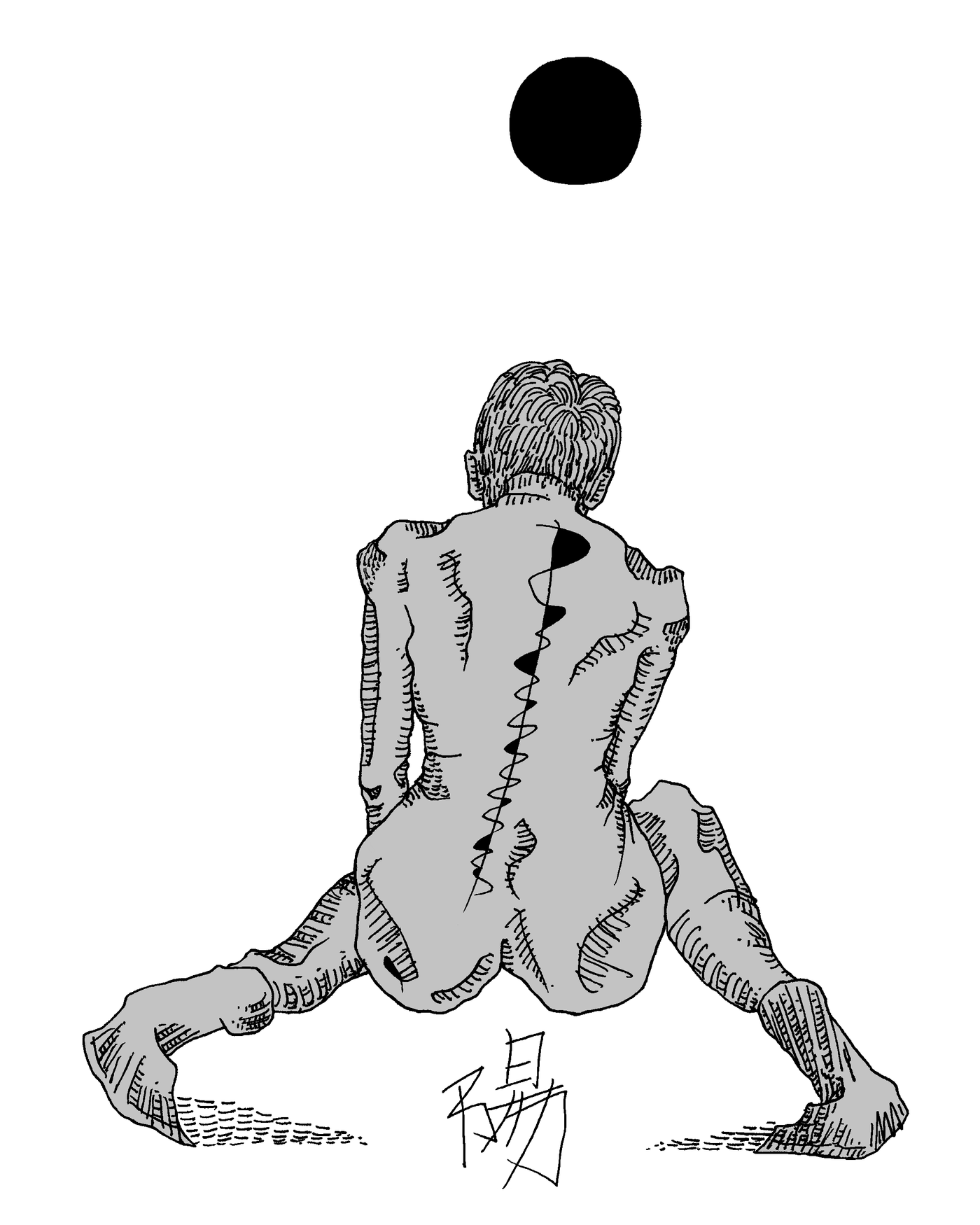

当HIV将我置于死地而后生——〈阳〉小说x 插画创作展观后感(附作品线上版)

撰文:Rita

文字编辑:Chris

网站编辑:EQ

「HIV现在只占我每日朝早的一分钟,食药的那一分钟。」——〈阳〉作者李杨力于6月19日电影放映及分享。

六月下旬开扬且稍微有点闷热的JCCAC中央庭园,放映了调子和结局都偏向沉郁的一部南韩短片《回乡(Going My Home)》。讲述HIV感染者Yong-geun回乡探亲,关于自己的感情状态、染病欲言又止,没能向挚亲述说,没有伴侣的支援,只能黯然离开,自己好好照顾自己。

短片播毕后,面对HIV感染者对于日常生活、对于男同志身份影响的提问,〈阳〉小说x 插画创作展三位策展人之一、同时亦是〈阳〉小说原著作者的李杨力(Colby)在放映会上如此侃侃而谈。这种豁然开朗的态度,与我在5楼展览初次阅读〈阳〉的文字时感受到的晦暗截然不同。

Follow GDotTV Telegram Channel,

紧贴G点电视最新消息!

〈阳〉小说及插画展(线上版)

https://drive.google.com/file/d/1cUaWo2My0uyO62VQ9mV8GFsnnDohcN4S/preview

〈阳〉这篇小说,取材自作者自身感染爱滋的经历,仔细、直接、暴烈地叙述了「我」HIV检测呈阳性反应后,在汪洋里挣扎的过程:有时是渴望被爱、被关怀、被谅解,同时又否定自己值得这一切的挣扎;有时仅仅是要不要继续追求情欲和生存的挣扎。贯穿全文那些护士、社工医学式的解释和安慰口吻,与社群里对于HIV直观反感的张力形成强烈对比,令人触目惊心:一边以伤风感冒的「好小事」轻微程度比拟;另一边却抓紧网上匿名的特性,肆意、狰狞地检讨受害者——在感情里受到伤害、被传染HIV的受害者。同时,〈阳〉的文字也带着浓厚的死亡气息,从前男友卢隽光上吊自杀,到小猫被人勒死,小说在「我」的自杀未遂下,戛然而止,着实予人压抑的感觉。

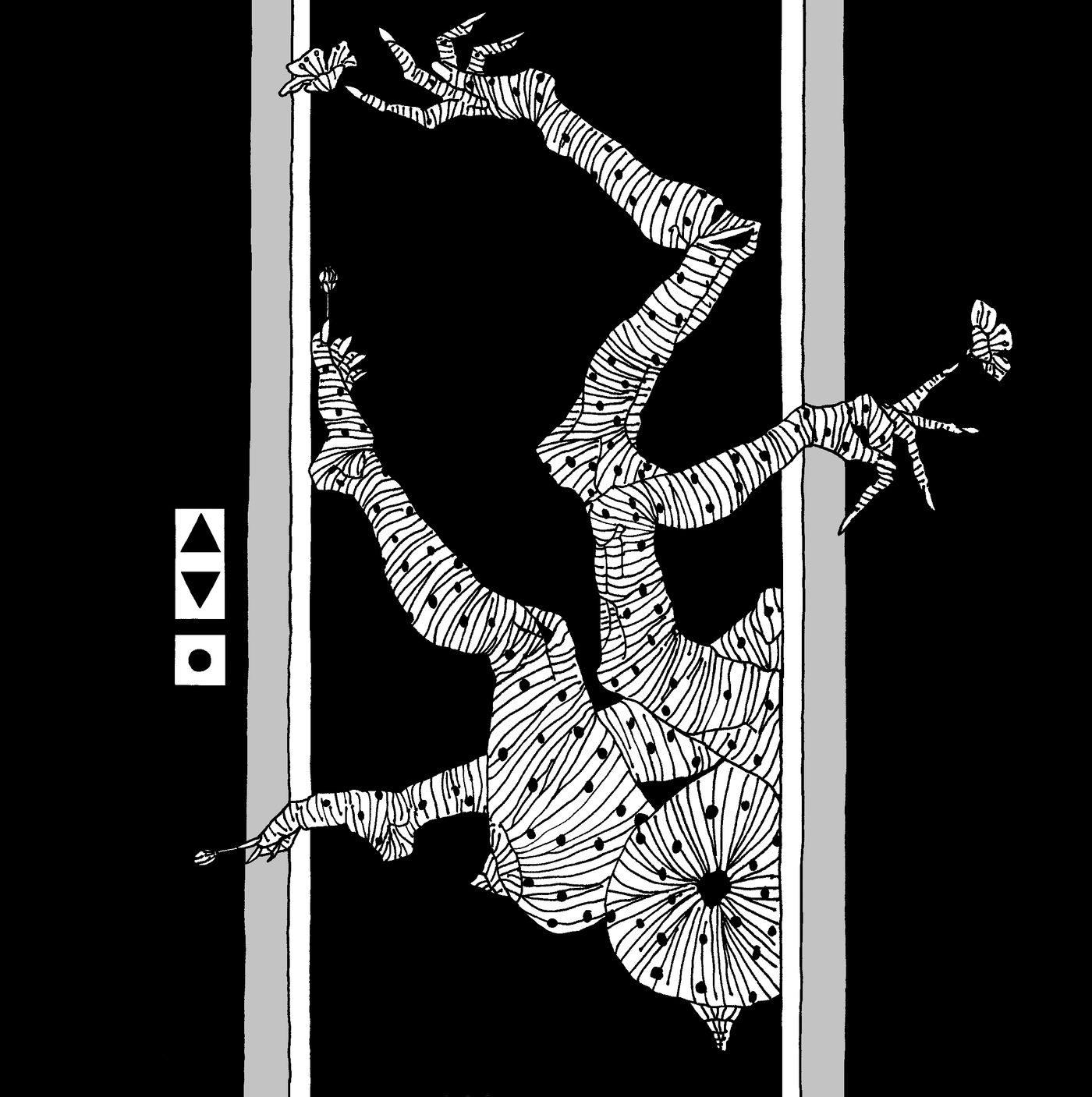

那天放映会结束后,才知道〈阳〉其实是作者李杨力大学一年级18岁时写的作品,那时他刚确诊HIV。整个大学时期,从惊恐哭喊到平静接受,从公开宣布到有时会隐藏,前任或历任的支持和质疑,这一切的苦难和伤痛,多少导向了去年年初他在大围火车站的企图跳轨自杀。几乎是同一个时间,麦子为〈阳〉完成了第一幅插画,那是作为朋友,担忧却又无力下,唯一能做的支持。尔后遇上了HEvolution,〈阳〉小说x 插画创作展才会在观众面前重生。

病毒携带者的身心创伤

「鲜血越过了病毒试纸的紫色界线,吞噬了幸存的一横苍白。」——〈阳〉第二章

这场展览举行在一个刚好的时间点—— 这个几乎每个人都试过自己做快速测试,疫症却仍令人恐惧的时代。当然不是说快速测试两条线,可以与HIV病毒抗体快速测试两条线互相比拟,两者在对于能够痊愈的期待上完全不同。只是当普罗大众在「习惯」对于疫症的恐惧时,阅读〈阳〉或许能够稍稍体会到「我」那种等待结果的忐忑不安,以及得知自己成为病毒携带者后,那种心知肚明一旦染疫,从此以后,自己将与别人不再相同,那种混杂失落、不安、恐惧等的感受。

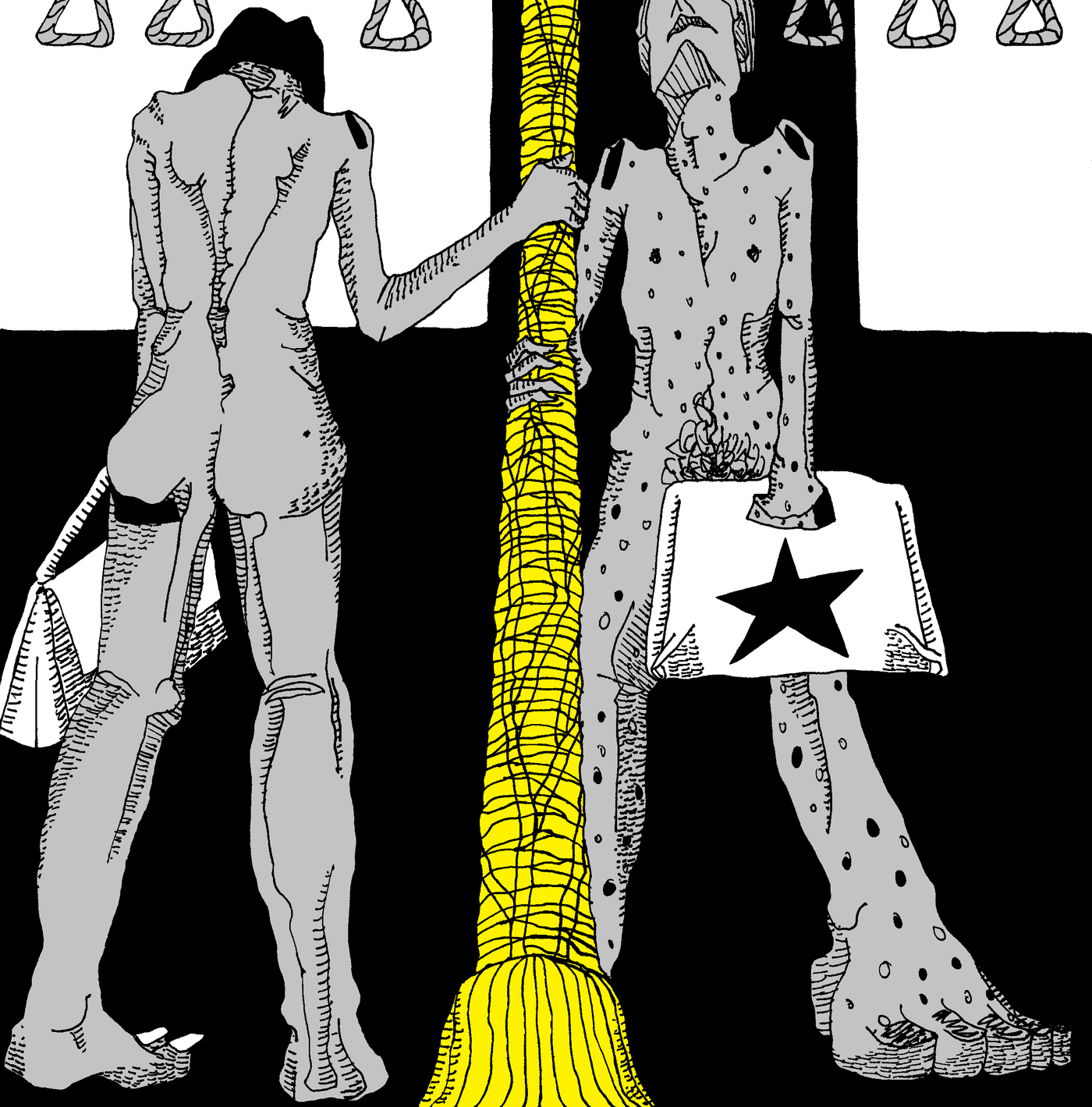

更甚者,文字之间能够感受到的,是确定呈阳性后「我」的心理负担。 HIV在社会中普遍的污名化仍然严重,且总是和滥交扣连,这一点让「我」近乎无时无刻都处于是否应该坦白的纠结之中。 「他仿佛这一秒才意识到我戴着口罩,便勉强转动那不方便的身躯,好不容易才背对着我。」毋须上升到感情或性关系的层次,日常生活如搭地铁已经足够让「我」时刻处于矛盾和不安。一方面「我」明明知道好好吃药自己就宛如正常人一样,不会把病毒携带予任何人;另一方面,HIV却宛如无法抹灭的原罪,让「我」觉得自己应该要在公众场合挂上「爱滋病病人出没」的名牌,心中的罪疚和羞耻才能短暂地被抹灭掉。

放在情感和性关系中,这样的罪疚感和不安当然是以加乘效应呈现:不承认或不提起罢,当然可以避免真诚参杂谣言散播出去的不安,但性爱就必须在己所不欲,却施于人的罪疚下进行;可承认呢,又要将自己曝露于可能要被分手、被歧视的不安之中,周而复始。导致「我」往往在作出决定之前,已经开始自我审查:因为害怕被发现,而对亲近的朋友说谎,而索性先在人群里保持距离。

对男同志社群的描绘

「过了几天后,他们依旧谈着Hollister与UNIQLO的新装优惠,依旧谈着谁与谁拍拖分手复合。马照跑,舞照跳。」——〈阳〉第十章

另一点让笔者印象深刻的,是作者透过自身经历折射出男同志社群的文化现象:只要搵到「fun」,其他的好像都不太重要了。那些乐趣,有时是表面、形式上的娱乐和消费文化,有时是谈论别人的感情八卦,有时是透过性爱获得。这些短暂欢愉令人堕落又同时叫人深陷其中,因为它带着忘记痛苦和压抑的安逸感。放映会完毕后,我问Colby:「过了那么多年,你觉得Gay圈的文化有变得比较好一点吗?」他几乎是立即苦笑着摇摇头。

「我还以为大家同为同志,同舟共济,他们对于我会有几分慈悲,几分体谅。」这种对所谓同路人能够给予更多关怀和同理的错误期待,对笔者而言有一种熟悉的感觉:曾经以为一脚踏入这个圈子,就能够围炉得到保护。然而不论是交友app里的潜规则,对于标签的要求和执着,还是对于感情和性爱的道德界线⋯⋯有时候往往是族群里的人嘴脸更加恶毒、态度更不友善。当以为大家其实都在渴求亲密关系中的稳定伴侣,毫不犹疑交付的真心遭到嘲笑、调侃。相较笔者所认知中的女同志圈,男同志族群中,对于情欲的需求似乎更强烈,搵fun的氛围更加鲜明。

〈阳〉的文字纵使是作者反刍自身经历虚写而成,字里行间无论是「我」回想初次性经验的失败、被插入的惊惶;还是「我」的朋友小猫从起初为了经济卖淫,到最后自嘲是自讨苦吃染上梅毒⋯⋯均予人一种错置感。明明渴求稳定关系的支撑,却在交友程式把自我介绍从「0仔搵男朋友」变成「0仔搵fun」。小猫好像把一切都看得很轻描淡写,不论是得知「我」HIV呈阳性后,笑称「好小事」那轻盈带点不予置否的安慰;抑或利用食色性也人类的基本需求搵快钱,他开始时都显得毫不在意。

直到「我」在特别内科诊所撞见极力遮掩自己来过的小猫,小猫才不得不承认原来性病如HIV、如梅毒,真确地侵蚀着人的心志。当初云淡风轻的安慰只是因为未有切身之痛,那已经不是能否被根治、对日常生活影响多大的问题,甚至不再是被谁背叛、被谁传染的问题;而是那种仿佛亲手断送、剥夺自己以后还能够被爱的权利,还能够维持日常生活的权利,才真正让小猫忍不住伏在手臂上饮泣。

关于小猫的结局,也隐约带出族群ChemFun——于同性性行为期间使用毒品——的文化。那一句「梅毒,摇头丸,性派对,卖淫,酒店开房,所有字眼相加的总和就是香港男同志。」尤其让人历历在目。乍看好像在自我加深着男同志淫荡与堕落的标签,然而当中隐藏的郁闷,如同Colby在第二条马来西亚短片《同居(A Cohabitation)》播放完毕后的感叹:喜剧收场的情节尽管老土、鸡汤,但可以选择的话,谁不想得到伴侣和身边人的理解,得到幸福呢?

Colby在感染HIV后,并没有如片中的主角一样,面对另一半时有口难言;因为当初呈阳性的测试,正正是由当时的男友陪他一起做。虽然能够理解,但Colby直言其实有时相处上还是感受到对方的猜忌:「有一次他突然发烧不舒服,竟突然问是不是因为跟我搞完嘢!」当时Colby正处于情绪较不稳定的状态,他直言这是一段让人很心悒的经验。听罢再看着Colby在放映会上的光明磊落,让笔者感觉每当回想感情中的小事与HIV的连系,他的语气仍带着悲伤和无奈。

所以,HIV真的将我置于死地而后生了吗?

从当初投稿、得奖的文字,到策划展览前后重新阅读、面对自身经历;从小说结局的自杀未遂,到现实生活中真的曾经盘算跳轨自杀并把动态发上Instagram Story。从当初文中的「抽血一辈子,吃药一辈子,陈姑娘如是说」 ,到现在能够主动提出「HIV现在只占我每日朝早的一分钟,食药的那一分钟。」从结果论来看,HIV虽然并没有消失,但好像已经变成身体可以坦然接受的一部分了。

笔者把本来「爱之后存在」的标题,改成更强烈的「置于死地而后生」,因为感觉那个书写〈阳〉时,旧有那个Colby已经伴随文末那次自杀未遂死去,且某程度上透过这次的展览重生了。那么,坦然面对HIV,会对现在和未来的日常生活和追逐爱情来说更好吗?其实并不一定,因为除却HIV,生活和亲密关系还是有很多其他的考验。

HIV就像一层近乎羞耻却又安心的保护色,当它存在于感情和生活之中时,能让人大条道理忽略其他问题。然而,随着它渐渐受到控制,如同保护色剥落后,Colby更能够好好正视、回归情感的基本:那些失败的爱,或许是不自觉的情感勒索,或许是磨合间发现的缺陷,与HIV自身并没有关系。置于死地而后生,并不是那种HIV这病毒已经彻底死亡、被治愈,自此与我无关;而是纵使它仍然存在于我的身体里,我已经能够最大程度安然无恙的生存、生活下去。或许有其他的事情将我击垮,但那不再会是HIV;或者正是感染HIV的经历给予我勇气,去面对那些能够击垮我的事情。

「爱之后存在:〈阳〉小说x 插画创作展」在同志骄傲月(Pride Month)举行,Colby在映后分享提及,Pride的对面其实是Shame。这种羞耻是承认自己文字的不成熟、内容的负面情感渲染,是承认自己曾经把HIV当作感情出现问题的核心⋯⋯可是那又如何呢?事过境迁之后,他说其实或许展览的目的,就是想带出「It's okay not to be okay」。承认自己痛过、迷失过、陷入过绝境,是重生的必经之路。展览虽然已经完结,但大家仍然可以随时线上阅读、重温〈阳〉的小说全文和插画,感受字里行间、插画间的对话和力量。

更多相片

延伸阅读:昔日童星坦承12年前感染HIV|淡蓝网

原文连结G点电视

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐