围炉,大学生思想、经历的交流平台。以对话为载体,发现身边有意思的世界。 香港大学|上海纽约大学|复旦大学|香港城市大学|香港中文大学|北京大学|中国人民大学 | 清华大学 | JointU综合联校 | 哥伦比亚大学

《女她》导演倪化轩:每个人都有每个人的深渊|围炉•JointU

无论走到哪里,倪化轩几乎总是最不引人注目的那一个。身材不高,消瘦,方脸,明显的下颚骨。一副银质耳钉、深色系的衣着,还有一个男士斜挎包,是他不变的日常着装。 从2021年秋天在上海的第一场放映开始,他带着《女她》——这部他以一己之力构思、招募、拍摄、剪辑的纪录片,同时也是他个人的第一部纪录长片,在半年里走过了全国三十多场线下放映。在现场,每到放映结束的观众交流互动环节,在众人面前一拿起麦克风,他的与众不同便显露无遗。豆瓣网友@光碟蓝评论道:“导演就像一比特在世活佛,任观众怎么长篇大论提问,都用禅语一般的寥寥数语回答。” 更多时候他都在微笑着聆听观众的疑惑,目光看向前方抑或地面。此时或许他还看着你,但其实早已陷入了某一段自己或他人的生命经验中,回忆与沉思。 从14年开始,他拍过自己的家乡,拍过残障儿童、留守儿童,也拍过弃婴和律师。他拍摄《女她》的动机,简单得毫无杂质——某天他发现自己其实并不了解和理解母亲以及身边的其他女性,好奇心驱使着他去了解、挖掘,于是他开始在朋友圈发招募,盼望有女性能鼓起勇气在镜头前讲述自己的故事。 “我爱女人,想听听这片土地上女性的声音。” 实际上,《女她》是倪化轩个人的口述史项目《成为女人》产出的第一部作品,截至目前,他已经采访了九十余比特女性; 该项目也在去年入选了第七届中国口述历史国际周,并在崔永元口述历史研究中心展出。今年的妇女节,他将《女她》放到了B站上,在佛山进行了本阶段最后一场线下放映,并开启了第二轮的采访招募。 采访当天,笔者来到了倪化轩住所附近的广州城中村。黄埔大道边,嘈杂的音乐背景下,在讲述中陷入回忆时,他不停玩弄着餐厅的纸巾,揉捏,转动边角。

1

“我不想窝在小县城了”

倪化轩是山东人。 17岁时,辍学。

他在山东找了一份制造皮具包工厂里的工作,是一个来自韩国的中国代工厂。原材料从韩国发过来,在工厂加工完成再发回韩国,又再从韩国出口到美国。他在车间负责处理裁切人工养殖产的鳄鱼、鸵鸟皮。工厂坐落在威海最头上,离家并不近,当年坐车需要大半天,他每年也就只能回家一两次。

做了不到两年,他有点迷茫,于是辞职回家了。在家待了好一段时间,帮父母耕田种地。但某一年,他突然发觉不读书,这辈子一眼也就能望到头了,于是起了回学校上学读书的念头。

今天的倪化轩再回头看自己走过的36年人生历程时,可以清晰地划分出几个岔路口。 “我人生中其实有好几个岔路口,我也不知道我猜没猜对、选没选对,反正现在就这样了。我觉得不应该留在小县城了,哪怕是像现在一样到处漂泊,也不会窝在小乡村。我自己也不太清楚,但改变就这么一点一点地发生了。”

重返求学的路也并不太顺利。他上了三年职业高中,身边的同学都比他小好几岁; 参加了统招高考,又上了三年大专,学的是土木工程,“也没有学到特别多东西,后来谋生也没有靠专业”。毕业头一年,他在工地上,当工程师与施工队之间沟通交接的技术员,拿着画好线的图纸,告诉施工队这个楼应该怎么盖。这份工作他也只坚持了不到一年,就跑了。

这是他人生中的另外一个转捩点。这个转捩点没有大的波折与动荡,只是很漫长。

“那几年挺迷茫、混乱的,不仅当时混乱,记忆也混乱了。” 在一流的自我保护机制下,他人生中的一部分仿佛从身体被切除,消弭在四散的空气中。 “也不是不想讲,但我确实是想不起来了,或者不愿意讲。”

二十八九岁的某天晚上,倪化轩突然睡不着。凌晨2点,记忆在某个刹那像打开了一道裂缝,从前很多消散的记忆涌了上来。他说自己从小表达能力就不太好,作文从来都写不满字数,但是那天晚上他在身旁随手抓了一支两截手指长的铅笔就在本子上写了。他把这段由十多个记忆碎片组成的文字称为“灾梨祸枣”,这个名字出自纪昀的《阅微草堂笔记》。 “这个名字没有意义。它就是指我写的文字没有意义,浪费了这块板、这个本子。”

他后来把这些写在纸上的文字,一字一句打到了手机备忘录里。 “当然保存好了。它对我而言很重要。” 他一边说着,一边已经打开了备忘录,把手机递过来。

「灾梨祸枣选段」 「肆」 高中有俩老师颠覆了我玩游戏就是坏孩子的观念,他俩三十多岁的人在办公室讨论游戏《梦幻西游》。还有一个班主任向我诉苦,后悔没有娶他的初恋,现在的婚姻是他母亲硬逼的。现在看来,这件事对当年我的价值观撕开了极为细小的裂缝,原来大人(老师)也过不好自己的人生,原来婚姻也可以被逼迫。还有他对我们说的那句话,“心比天高,命比纸薄”。 「陆」 高中有两年精神状态特别差,躺在床上半睡半醒的时候会想到自己终归会死去,灰飞烟灭,内心那种侵入骨髓的恐惧,身体生理性的痉挛,嘴巴张大嘶哑着近乎无声的叫喊。 「拾壹」 有一次我跟我妈吵架,起因好像是不想让我留长发还是催我找对象之类的,我就说不要让别人的口水影响你,每个人都是独立的,意志自由的基石原则就是只要一个人不伤害别人的身体或者精神,他就是独立的。然后我妈呆呆的望着我说,“你在说什么,我听不懂啊”,那一刻我脊背发凉,被震得半晌说不出话。 「拾贰」 几年前,几乎什么都不懂,也没有明确拍纪录片的概念。就想去采访一个写小说的女网友。从山东小县城坐了硬座火车去了北京。淡粉色短发,身材娇小,文静,可爱。第一次见面就在她家跟我聊了好多生命故事。如此大的善意几乎滋养了我拍纪录片采访的信心与态度。

这些极其私人的记忆碎片很细小。文字不多,但却能引发内心的震动。

找到纪录片之前的那两三年,倪化轩一直都很迷茫。但后来,他终究是找到了纪录片。或者说,是纪录片找到了他。

他用“魔幻”来形容自己走进纪录片的过程。从前,他经常在网咖通宵看电影、打游戏,据他自己保守估计,他在网咖通宵的次数远超100次。但也正因如此,后来在拍短片《将芜》的时候,他把镜头怼到光着膀子、身上刺有大花纹身的彪形大汉的脸上拍,也能如鱼得水,因为他与被摄者早已是称兄道弟的熟络关系了。

纪录片也是在网咖“找”到倪化轩的。某天,在网咖,他看了一部纪录片——《被遗忘的时光》。 “看了以后太震撼了,特别感动。然后就觉得纪录片的承载管道真的太适合我了,就有个念头说这辈子就要拍记录片。”

在此之前,他没有看过任何一部纪录片。

但实现想法的过程并不简单。他开始思考如何才能去拍纪录片:没有资源、没有资金、没有学历,也没有科技。那年年初,他下定决心改行做摄像,找了一个笨办法,从头开始学习拍摄,找到门槛最低的拍摄行业——婚礼拍摄,去当学徒,学做婚礼视频。他到一家公司面试,负责面试的女生最后问他,“你既不是这个专业,也没有基础和经验,怎么敢就这么闯进这个行业直接来面试呢?”

那是最苦的一年。倪化轩辞掉了兼职的工作,跑到济南做全职学徒。两年之后,他终于拥有了一台自己的相机。从14年开始到今天,他一共拍了一部长片、三部短片,14年、17年、19年、20年各一部。 “这么算好平均,两三年一部,我的出片率好慢噢”,他说道。

“17年挺惨的,虽然惨的年份很多,但我怕17年是最惨的。” 思考片刻后,他纠正道,“不,17年只是近5年最惨的。我妈想把我摁在老家县城,但是我想想,不行。你知道山东小县城的年轻男的互相都是怎么打招呼的吗——'嘿,儿子,爸爸来了!'我融入不进去……”

他下定决心过完18年的春节,就坐上开往北京的火车。但就在出发之前,他刚好看到了蒋能杰导演的微信朋友圈上发布了摄影师招聘。于是他投了简历,接着就坐火车南下广州了。

“我生命中很多重要的人,都是这样认识的。比如某天在介面新闻上看到了一篇文章,觉得:哇,写得真好,好喜欢这个作者,然后就在网上搜这个人。七八年前的时候,到某个论坛里搜到他的联系方式,电话打过去,然后就坐上了从山东去北京的火车,现在我们已经是很要好的朋友了。”

那是2018年3月5日,从山东到广州。倪化轩清楚地记得这一天。

刚搬到广州几个月,他就跟着蒋能杰在荔湾区拍摄纪录片,住在拍摄地附近。前前后后跟拍了两年。纪录片团队一般只需一两个人,蒋导那两年团队的人比较多,总共三四个人。当时他拍的是尘肺病和公益律师,拍尘肺病的时候,倪化轩还去了几次湖南,每次都在那边呆大概一周。

“当时那个人已经生命垂危了,我们就拍他们的日常家庭生活,在山里面。一个五十多岁的男人,还有儿女,母亲也还在世……那个家庭我印象非常深刻,就是《矿民、马夫、尘肺病》里面最后一个大段落的家庭。”

2

“我的青春期是从30岁开始的”

“从某种程度上,我的青春期是从30岁开始的。”

经过了人生中的几个迷茫、低谷与转折,倪化轩开始思考自己想要做什么事情。他有着强烈的了解“人”的欲望。 “也算是好奇心的一种吧。想拍纪录片的人,会有很强的内驱力,外驱力基本没用。” 他这样说道。 “我想通过纪录片这个形式,去体验不同的生命历程和生命经验,来对抗人生的虚无。” 在跟随蒋能杰拍了两年纪录片后,他萌生了纪录女性的想法。

如果说通过观看记录片,我们可以看到不同的人对世界不同的解读管道; 那么在某种程度上,拍纪录片则让别人的生命经验融入了你自己“一人份”的人生,拓宽自身生命边界的同时,也新增了生命的厚度与强度——正如艺术家杨圆圆所言,“拍纪录片是人生的交换”。

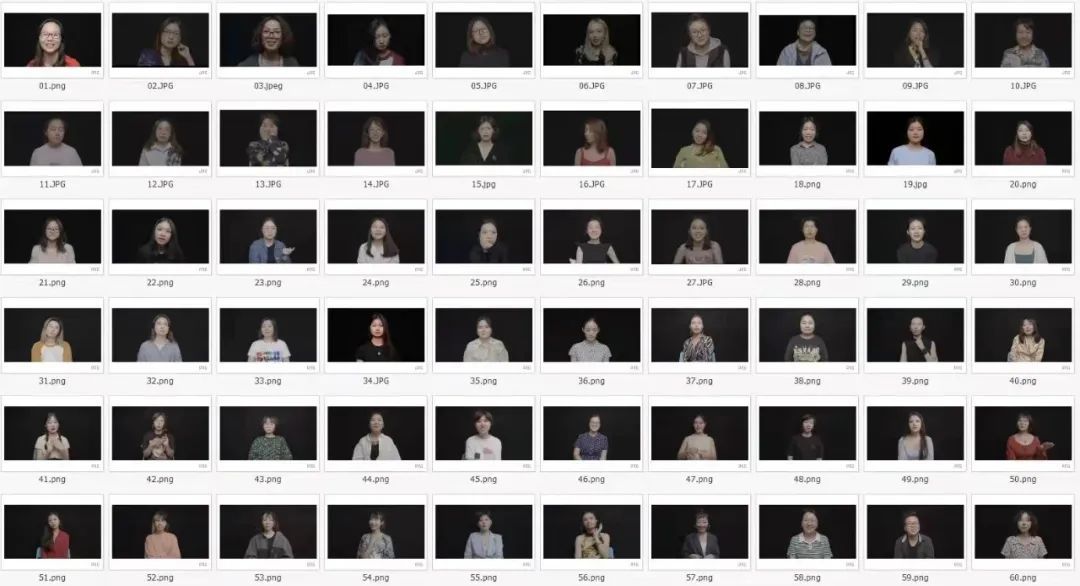

于是倪化轩开始了名为《成为女人》的个人访谈项目。他通过朋友圈进行招募,人数足够后,便拖着一行李箱的拍摄设备坐火车。在北京,他借了朋友家的客厅集中拍摄了二十多天,共拍了近40比特女性,每天两位。 “超高强度,每天基本上醒了吃完早饭,受访者就来了,拍到中午,然后吃个午饭,下午的受访者也就来了,聊完,散步,吃饭,就到晚上了。晚上就睡在客厅。不用花钱嘛。” 他笑着说。

与平常的采访不同,倪化轩不会进行前采。通常双方在微信上达成共识,约好时间到拍摄点,略微寒暄几句后,便开始拍摄。在拍摄的过程中,他也不会进行提问和预设,受访者讲述自己的故事,他静静地听,在好奇的时候也克制住自己提问的冲动。有时候对方确实需要一些引导才能继续往下阐述时,他便提个开放性的问题,比如“当时发生了一些什么事情?” 或者“当时你是什么感受?”

“这就好像桌子上戳一个洞。因为在比较硬的平面上,表面看不出来底下有没有东西,你不知道。只有在戳了一个洞之后,你才会看到里面的东西。但就是这片土地上女性,很少会这么自我地发出声音,我只是拿针在桌子上扎了一个眼儿,那个眼里自己冒出来的东西。”

很多观众看完影片后会好奇,受访的女士们为什么会将如此珍贵、私密的个人生命经验告诉一个第一次见面的陌生男人; 有些人甚至会追问他是否有些沟通上的技巧。然而,倪化轩没有任何可以言说的沟通方法与技巧。真诚,便是他的所有。 “很多时候,你给他人很多很多的善意和真诚,别人可能就会回馈你一点点真诚。”

当所有人都争先抢后地想要大力发声,各种极化的观点从四面八方如潮水般涌入耳边时,倪化轩选择反其道而行之:不带评判地、安静地聆听这片土地上属于女性的生命故事。他的聆听,是抛开自身的聆听——在听的时刻,抛开自我意识,融入到讲者的生命中去。这或许也是他看了上百遍片子,每次都依然能鲜活地沉浸其中的原因。 “不论是剪辑的时候看过百遍,还是做放映的时候看过几十遍,我依旧迷恋沉浸在片子人物的讲述和感受里。”

但坐在他眼前的这些女性,往往诉说了生命中最为沉重的部分。或许有的观众会觉得影片“负能量”过多,但在他眼中,并没有所谓“正负”能量之分,当性侵和家暴受害者坐在灯光和镜头前,平静地讲述自己的创伤时,带给观者的除了过往的伤痛,必然还有跨越这些创伤的力量和勇气。正如片中大姐在讲述母亲的时候所说,“不是他们残忍,而是他们的生活环境对他们太残忍,所以他们习惯了自己的命也不值钱”“一切都很凉薄,但还是生活下来了,任何痛苦都无法打倒(他们)”,在面对苦难时,人类生命的韧性往往超出我们的预想,不可估量。

倪化轩将这些沉痛赤裸裸地、毫无修饰地,在众人面前摊开。黑色背景,与一比特正在讲述的女性,就是画面中的全部内容。

也正因如此,观众的所有目光都集中在讲述者身上,我们与她们进行了一场凝长而悠久的对视——这般对视无疑是有其万钧之力的。

这样的呈现管道让人想起日本艺术家奈良美智,他的许多作品中背景也同样是空寂的。既没有类似专利性的高超绘画技巧,也没有在作品中高强度地输出和生产知识,但他完整地构建了一个属于自己的世界和表达方式,并引起了广泛而强烈的情感共鸣。观众无法忽视《女她》中几比特女性的讲述与那双直视镜头的清眸——在面对不可抗力的暴行时,我们能够做什么?我们又能以怎样的姿态反抗加害者?

于观者而言,《女她》的观看所引发或许不仅仅是情感上的共鸣与震动,可能还会勾连出深埋记忆中那些曾经忘却的片段,那些我们曾经以为没关系,但却已在潜移默化中散播于体内的伤痛。记忆的反刍无疑会将关照的目光重新引向我们自身,或许可以拥抱一下记忆中那个受了伤而不自知的自己。而于镜头前的讲述者而言,正视过往的经历无疑也是自我重生的过程。她们放下了曾经束缚自己的框架,真实地面对自己与他人。片中的北影小姐姐说访谈结束之后:“我时常想起结束后的那个黄昏,我兴奋地奔走在街上,经过天桥时,安静了下来,看着渐渐落下的太阳,明媚亦晃眼。我自己是清楚的,有些事情不一样了。”

然而高强度地集中聆听这些故事,对倪化轩而言也是很大的挑战。他在采访后持续有一段时间情绪很低落。他只能出去跑跑步,散散心。

“不要觉得自己的生命很轻。每个人都有每个人的生命,每个人都有每个人的故事,每个人都有每个人的意义,每个人都有每个人的深渊,谁都绕不过的。”

3

“自己一个人流浪”

倪化轩的作品与他的性格有着惊人的一致性。不论是拍片前的初衷,还是拍摄时采用纯访谈的形式,剪辑时用笨办法将所有文字稿贴满墙来进行筛选……作品就如其人,质朴、简单、真诚。他说,“核心是情感和感受。大部分思想会随时代而改变,唯有情感和感受亘古不变。擅长输出思想的导演太多太强了,我不是导演,我是情感的搬运工。”

他内向,不太擅长表达和社交。 “好多年前我就明白了,大部分能说会道的人说的都是废话。”

但真诚的作品终究会被看见。这半年里,朋友们的口口相传与推荐,让他得以在全国各地的书店和独立空间进行了三十多场线下放映。 “在外地的放映基本都亏钱。也没有差旅费,只靠几十块的门票,其实很难。”

第一次参加放映对谈的他稍显局促不安,经过三十多场映后讨论后,他依旧紧张,但分享的内容更有逻辑,回答疑问也更从容一些了。

对于自己的这部处女作,倪化轩想尽量降低它的工具内容,强调作者性。 “我不是为谁发声,是为了完成自己的作品,不是为了女性主义或者大家。不是不关心社会,只是可能我更生活在自己的世界里吧。” 虽然影片中的讲述者均为女性,但他并不希望大家戴上女性主义的眼镜来看片子。他更关注的,是“人”的故事与情感本身,而非“男人”或“女人”。 《女她》放到B站上后,他就将其视作已经放任自由漂流的一叶扁舟,已经不属于他,而将踏上它自己新的旅程。通过看豆瓣评论,他发现人与人之间确实很不一样,而这在以前是他不敢想像的。 “有些人完全不理解。最开始几个评论就有人讲,你这拍的是啥,然后吐槽我的剪辑。我惊讶的是原来确实会有些人感知不到其中的情感。”

未来,他希望能像法国纪录片《女人》和《人类》一样进行大体量访谈。现时他已经采访了90余比特女性,未来五年访谈对象能新增到一千名是他当下的目标。访谈之前中断了一下,现在将继续招募。上一轮采访中断的原因是广州的夏天太热,而他的客厅没装空调。面对即将到来的又一个夏天,他说,“想办法呗,总有办法的。”

他还新想出了一个「五十年盒子」实验性访谈计画:“如果你因为任何原因不想公开你的访谈,我可以保证五十年之内访谈素材不会公开,五十年之后再用于访谈作品里。” 他希望未来有机会能够将作品放在美术馆中,现时他的设想是在美术馆空间中同时放几百块荧幕,每一块荧幕上都在回圈播放同一比特讲者的录影,那么观者就可以看到几百位讲者在同时讲述; 或者在工业园区与艺术园区分散放置荧幕,将故事散落于园区的各个角落。

对于未来的人生,他没有任何的规划。虽然常住广州,但“广州、苏州、北京、上海、成都、南京……各个都市都差不多。我没有喜欢的都市,都市对我来说远远没有人重要。”

倪化轩叹了口气。

“又要自己一个人流浪了。流浪很自由,喜欢归喜欢,但漂泊的那种漂泊感总是无法排解的。如果漂泊,应该还是会选择去有喜欢的人的地方。”

他望着窗外,似有所思,然后笑了笑。

“我想到了真实。所谓'真实',我跟你讲的就是真实的吗?其实我有很多没跟你讲的,讲了就是真实的我吗?我展示给你的,或者你看到的都是真实的吗?很多都是不真实的。我跟你讲了,你就能理解吗?突然想到这些。还有更多的部分,访谈的故事、认识的人,比灾梨祸枣写的东西多得多。灾梨祸枣里也有很深的伤疤,人注定是孤独的。”

倪化轩,1986年生于山东,十七岁辍学打工数年后又回学校求学,想通过纪录片的形式去体验不同的生命历程,题材涉及弃婴、残障/留守儿童、尘肺病等。想要去了解「人」的渴望不可动摇。纪录短片《六一》《将芜》《戴铃铛的羊》,纪录长片《女她》。

访谈项目《成为女人》将在本月广州开始第二轮拍摄,

详细访谈招募如下:

采写|李卓颖

微信编辑|李卓颖

matters编辑|Gigi

审稿|Ronnie

图|来自受访者及网络

围炉(ID:weilu_flame)

文中图片未经同意,请勿用作其他用途

欢迎您在文章下方评论,与围炉团队和其他读者交流讨论

欲了解围炉、阅读更多文章,请关注本公众号并在公众号页面点击相应选单栏目

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…