围炉,大学生思想、经历的交流平台。以对话为载体,发现身边有意思的世界。 香港大学|上海纽约大学|复旦大学|香港城市大学|香港中文大学|北京大学|中国人民大学 | 清华大学 | JointU综合联校 | 哥伦比亚大学

对未来的慷慨都献给现在|围炉共读会《局外人》下

当默尔索在海滩上开枪射杀阿拉伯人,一个异己的局面将会以巨大力量将其个体深深地吸纳进去。正如第一部最后默尔索自己所说的,他“仿佛在厄运之门上急促地敲了四下”。在第二部里,默尔索与发生在审讯室、法庭和监狱里的法律正面对峙。当他这样一个敢于说真话的人面对荒诞不经的法律秩序和穿插其中的宗教秩序时,一个直面死亡的英雄式的人物正向着人类命运的熊熊炉火义无反顾地扑去。

1

审讯与庭审:

荒诞的解注

Host |当我看到第二部里对预审法官和律师初次和默尔索的交谈,我感受到一种强烈的不同世界秩序之间的张力和不相容。我曾在北京的一个基层法院实习,那里的法官经常和农民打交道。农民没有那么充足的法律知识,也对法律程式不甚了解,他们来法庭的目的就是要为自己心中的公道争一口“气”;而法官的工作总是以分清法律事实、最后作出判决为宗旨。囙此,在当事人陈述和法官按照程式所探寻的法律事实之间,经常发生理解上的冲突。

19世纪末20世纪初,韦伯曾对法律不断形式理性化的趋势表示担忧。基于德国高度概念化、形式理性化的法律,他认为法律就像一个自动售货机,发生在日常生活里的“事实”进入这一机器时,会被加工成一套整齐、明晰、完整的法律语言,最后在一个形式理性化的诉状里体现出可识别的案由、事实、可适用的法律及其救济,成为“法律事实”;但原材料当中的个人感受和社会传统将会被这一套建构出来的法律秩序所剪裁掉。而我所观察到的当事人寻找公正的逻辑和法官检索法律事实的逻辑之间的冲突,恰好印证了韦伯的这一观点,进入司法机器的案子最后都会通过构建出来的法律秩序最终被“格式化”为一纸判决。

这一格式化的过程同样给我们思考默尔索的审讯和庭审遭遇新增一个思路。我们上次分析到默尔索本人在社会面前常常有一种“自然”的特征——行动建立在自然需求之上,“我生性如此,我身体的需要往往会使我感情失常。”但法律秩序却建立在一整套理性化的流程里,它指引着信奉法律的人必须要分清“为什么默尔索要独自再回到海滩上?”“为什么默尔索开了一枪之后还要接着开四枪?”这类动机和因果问题,而这偏偏是作为自然人的默尔索无法用理性去回答的。囙此,当两种秩序发生碰撞,其结果就是作为个体的默尔索为司法机器这一利维坦所吞并——他被判处死刑,在广场上示众,而且冠冕地“以法国人民的名义”。

葛心茹|正是如此,虽然从表面上看来,在具体的审判场景中说话的只有几个人——“我”、检察官、律师和法官等等,但实际从程式上而言,真正对默尔索的死刑判决起决定作用的是那些陪审团成员们——那些在故事中没有发言,黑压压一群如同乌鸦,沉默又嘈杂,像是背景板一样很容易在检察官和律师激烈的言辞交锋中被读者忽略的陪审员们。他们在法律程式中以多数投票代表民意,囙此法官才会说“以法国人民的名义”。但这些人做出的决定真的能代表所谓法国人民吗?这个措辞触动我的点正在于此,让我想到《人间失格》里的主角对别人口中所谓“世人”的评估: “不过,你玩女人也该到此为止了吧。再这样下去的话,世人是不会宽容的唷。” 所谓世人,究竟何指?是人的复数吗?这个所谓的“世人”其实体又何在呢?迄今为止,我一直认为它是强悍、严苛、可怕的东西,我就是抱着如此想法活到现在的,如今被堀木这样数落,有句话差一点就脱口而出: “所谓的世人,不就是你吗?” 但我不想激恼堀木,所以,话到嘴边又吞了回去。 (世人是不会对此宽容的。) (不是世人,是你不会宽容我这样做吧?) (太宰治《人间失格》,陆求实译, 手记之三,电子书第157页)

默华|我想接着刚才法律的问题谈一下。加缪本人是记者,参加过非常多的庭审,他想把自己所见到的东西写下来。我想问的是以道德为基准来决定案件的走向在当时的社会是不是一种普遍的现象?还是加缪为了营造默尔索的困境刻意为之?

其次,《十二怒汉》这部电影里所勾勒出的陪审员制度下的审判过程和加缪笔下的默尔索所遭遇的审判过程看上去相当不同,假如默尔索的案子以相当的条件嵌入电影里的那12比特陪审员的审判,默尔索会不会有完全不一样的结局?

Host |《局外人》写的是阿尔及尔的滨海小镇里发生的一件杀人案,虽然我们不知道施行的是何种法律制度,但它作为前法国殖民地,可以暂用法国法典化的大陆法系的情况推论之。在大陆法系中,法官在审判的过程中援引法典,程式法上有简易程式和普通程式两种,像默尔索这样牵涉到杀人情节的,正如文中所写的三比特法官组成合议庭一起审理;而电影《十二怒汉》里涉及到的则属于大陆法系。针对小男孩的杀人案,法庭邀请了12比特完全没有法律背景的平民百姓作为陪审员对案子作出“有罪”或“无罪”的结论,仔细甄别案子里的疑点,对嫌疑人宁可错过一万,不肯误杀一个。可以想见的是,如果默尔索的案子放在美国那样的国家审理,可能产生的结局会很不一样。

至于你刚刚提到的“品格证据”的问题,我认为“以道德为基准来审判案件”恰恰是加缪意图揭露其荒诞本质的著墨之处。在默尔索生活的社会,预审法官和检察官紧紧揪住“他在妈妈的葬礼上没有哭”这一点,试图论证站在法庭观众面前的,是一个“精神上杀死生母”的十恶不赦的罪人。默尔索在海滩上杀人的事件,本身是在烈日、汗水和对方拔出的短刀折射出的扎眼光线等共同作用下的一场意外,但是却被检察官论证为和杀父案没有任何道德区别的“恶”,甚至宣称应当为社会所驱逐。而平常明明无可指摘的行迹,最后却在法庭上成为罪证,这本身就是一件荒诞的事。

2

禁闭作为惩罚:

反思规训与文明

Host |这场荒谬的审判让读者反思法律机制的异己性。回到故事本身,审讯和庭审的情节通过默尔索本人的眼睛,为我们呈现了当时法庭的运作;而审判导致的监禁和死刑结果,真正触动了默尔索的心灵,乃至于成为他整个思想状态改变的转捩点。

从写作手法上来说,第一部更像日记。 “今天妈妈死了,也许是昨天,我不知道。”在这一时刻,默尔索的个体状态可以说是“点状自我”。每句话都是一个“现在”。句子干净俐落,自我封闭;这一句与下一句之间仿佛隔着一片虚无;一个个句号之间仿佛隔开的是一座座孤岛。这样的叙述状态下,默尔索个体是碎片化的:他记录下昨天的他做了什么,今天的他做了什么,但昨天的自我和今天的自我之间却是不连贯的。

而第二部分更像回忆录。 “玛丽来探监之后,监狱生活才真正开始,有一天,我收到她的来信。”这是一种连贯的表述,逻辑完整,自我连续。回忆录就像是站在时间的某个点上往回看,去追溯时光的河流。在这一时刻,默尔索实现了对自我的综合,实现了“内在同一性”(identify)。这一变化同时反映了默尔索的自我状态的变化:主人公的精神状态和文字的形式是相统一的。

葛心茹|玛丽来探监之后,默尔索开始去讲述他蹲监狱的生活。蹲监狱对他而言,到底意味着什么?第一,没有和自由人一样的权利。这是对犯罪者的惩罚,但只要他适应了这种变化、习惯了这种生活状态,对他而言这就不成其为惩罚;第二,他感到无聊。他会想着时间要怎样消磨,他找到的解决方法就是回忆;第三,自言自语。没有人和你交流,而这是监狱实现对人惩罚的最重要的管道。

Host |在犯罪学领域,通过研究监狱的历史,学者们总结出两种监狱模式。一种是宾夕法尼亚制:独居监禁、鼓励犯人忏悔。宾夕法尼亚东部州立感化院建成后,把犯人单独监禁在4.9x3.7x2.3米的监舍内,每个单独的监舍都附有一个小院。其主要特征是独居监禁,又称为“独居制”(the solitary system)。另一种是奥本制:犯人白天在较大监舍一起工作,晚上在较小监舍独居监禁。通过实行背靠背就餐、连锁步法,使犯人之间保持沉默。它以犯人保持沉默和白天杂居工作为主要特色,囙此又称为“沉默制”(silent system)或“杂居制”(congregate system)。

在美国的监狱改革运动中,最终奥本制取代了宾夕法尼亚制成为美国监狱制度的主要模式。其中一个原因就在于,独居监禁容易损害犯人的精神健康,使人罹患各种精神疾病以及躯体疾病,非常不人道。心茹刚刚提到的“自言自语”确实是现代监狱制度对渴望群居的个人对严酷的惩罚。

默华|史铁生曾在《游戏·平等·墓地》中写道:“据说有一种最残酷的刑罚:将一个人关在一间空屋子里,给他充足的食物、水、空气、甚至阳光,但不给他任何事做,不给他任何理睬,不给他与任何冲突和意义发生关系的机会,总之,就这么让他活着性命,却让他的心神没有着落没有个去处,永远只是度着空洞的时间。据说这刑罚会使任何英雄无一例外地终致发疯,并在发疯之前渴望着死亡。”就像默尔索,在监狱里的磨耗渐渐让他对时间的流逝没有概念。在福柯的《疯癫与文明》中,疯癫与禁闭是一体的。默尔索某种程度上也可以说是一种疯癫,他的行事准则和社会上的其他人是不一样的,他是以自我为中心的,凝视他的也是他自己,被凝视的也是他自己,而不像我们。我们在社会中作为被凝视者,以此来确定自己的价值。禁闭很早以前就是对疯癫的一种惩罚管道,疯癫的人的异己感和默尔索如出一辙。福柯也在书中详细地介绍了为什么禁闭是解决疯癫最好的管道,而默尔索的监狱生活是反映主题的重要管道。

3

直面死亡:

在肯定的基础上

穷尽生命的一切

Host |当处在监狱里,单纯的监禁生活无法对默尔索构成挑战,真正的大难临头是在可见的时日里升起的死亡。

“但这机器摧毁一切:人被杀死,并不引人注目,但有点可耻,却又准确无误。” 加缪《局外人》 (徐和瑾译本,74页,人民文学出版社)

死亡对人来说究竟是怎么一回事?默尔索从报刊上一张断头台的照片里开始思考。他将会被斩首,在一个断头台上。原来他以为,上断头台是要从台阶拾级而上的,那样有种升天的感觉,仿佛肉体就此湮灭而灵魂得以超脱。但他回想起了照片里的断头机,它就那样放在地上,极其简单,极其寻常。 “他走到它跟前,如同走到另一个人面前。”想像当中的死亡是如此重大、几乎披着神圣。但现实中,它就是那么一回事——不过是一个人走到断头机面前,然后机器开动,人首分离,血液四溅。它居然就像是一件很平常之事。一个人的死亡场面居然可以那么稀松平常,仿佛一块肉上了砧板那样。一想到他自己就要被放到这砧板上“被剁”,他就忍不住牙齿咯咯作响,感到如同寒风刺骨,无法克制。他想起母亲曾告诉他,父亲曾因去看处决一个杀人犯而呕吐不止。这里介绍断头机的篇幅虽然不长,却是默尔索用理性和激情开始直面死亡的一切勇气的出发点。

葛心茹|正是如此,在默尔索的死亡观中,观看死刑是一个重要的切入点。他的父亲曾去观看执行死刑并呕吐,他也曾囙此而感到恶心。但在等待被处死的煎熬中,默尔索却肯定起了观看死刑的重要性,并渴望能够获得这样一种生者的特权——“作为观众来看热闹,事后还要呕吐一番”,而在最后的释然中,他又希望别人来观看他的死刑。观看死刑意味着生者与死者的本质区别,生与死的分界在执行死刑时用最直接的形式表现出来——“我很明白,我死以后,人们也会把我忘了。他们和我不再有什么瓜葛了。我什至不能说这样想是残忍无情的”。每个人的死亡是注定的,无论是多大的努力和渴求都改变不了这个事实,同时一个人的死亡也对周围人毫无意义,他们会继续活下去。这种终极无意义的恐惧贯穿了默尔索的大半生,这对于默尔索来说就是他一切虚无主义的开端和起点,是他认清的荒诞的生活真相,因而不再笃信任何社会构建的意义体系,因为在个体最终的死亡面前,它们都无能为力。

“您难道不抱任何希望?您活着时,难道要抱有您灵魂和肉体会全部死亡的想法?”我回答说:“是的。” 加缪《局外人》 (徐和瑾译本,78页,人民文学出版社)

Host |让我们再来看看默尔索和神甫之间的对决。神甫,作为宗教秩序的活着的字典,他的言辞不仅仅代表着他个人的看法,也是加缪所观察到的大多仰赖宗教来解释死亡的人。 “上帝”和“来世”是他们为了寻找生活的意义,为了适应某种偏见而给生活树起的栅栏,是对自我的欺骗,是不敢面对生活真相的懦弱。而默尔索不同,他在活着的每一个时刻,都想到了自己即将死亡的结果。他直面生活的真相,他作为一个勇士面对死亡。 “我过去怎么样,现在也怎么样,将来仍怎么样”——在他的内心有一种确信:没有什么明天,没有什么来世,要义无反顾地生活。他清醒地认识到荒谬之后,没有躲到宗教秩序和法律秩序对死亡的解释,而是毅然决然地直击死亡的真相,实现了对荒谬的反抗。

默华|我刚才读到他和神甫之间的对话,默尔索说他手握真理,这使我突然想到鲁迅先生的《阿Q正传》,发现默尔索与阿Q这两个人有很多相似性。如果《局外人》是站在默尔索的视角,那《阿Q正传》则是站在检察官的角度。如果我们从检察官的角度看默尔索,也可以感受到对默尔索这种人的恐惧。因为他是脱离于社会规则之外的,他是不可控的,人们不知道该如何应对。不知如何应对的人,如果其力量强大,像默尔索这般具有顽固的超脱的生命力,他们有可能将默尔索这类人置于死地。有部电影《老无所依》(据科马克·麦卡锡《老无所依》改编),讲述的是在时代里大家对变化的不知所措。在电影里感到手足无措的人是遵循社会秩序的人,而不是打破这种秩序的人。

“夜晚的气息、泥土的清香和盐的咸味使我鬓角清凉。这沉睡的夏夜美妙的平静,如潮水般涌入我的心中。……仿佛这勃然大怒消除了我的痛苦和希望,面对这布满预兆和星星的夜空,我首次向这温柔而又冷漠的世界敞开心扉。” 加缪《局外人》 (徐和瑾译本,81页,人民文学出版社)

Host |到最后,默尔索实现了在荒诞的世界里自我重生。他正视、承认生活本身的毫无意义,放弃怨恨,放弃作出改变的幻觉;更为重要的是,重新对世界充满爱。这是一种对生命本身的爱、对自身存在的爱,它不来自对过去的怀念,也不以来对未来的渴望,而是在每一个当下回到生命本身,仍然义无反顾地生活。默尔索在死刑临头,仍然在大口呼吸着这世界里的自然风物的美好,躺在夏夜的蝉鸣当中仰望着变幻瑰丽的天空;在执行死刑的时候,仍然萌生出对人群的渴望,或许那是出于对生命本身的爱,或许那是出于对希望感召更多“敢于说真话”、敢于反抗荒谬的勇士。

eleven |我觉得默尔索最后与其说是与世界和解(reconciliation),不如说是一种放弃(renouncement)。在之前他努力与世界保持着陌生人(stranger)的关系,而当死亡将临的时候,我觉得他发现不可能逃脱权力结构(the power structure)的力量,即发现人生的荒谬。我认为从加缪自身的思想以及小说本身来看,默尔索并没有真正意义上与世界“和解”。因为世界的荒谬性让人们无法与之和解,而和解的前提是他放弃自己的为人准则与追求。最后的转变即默尔索意识到和世界做陌生人是无益的,之前的努力与幻想都是徒劳——他放弃对世界的反抗,囙此他与世界和解了。

葛心茹|《被讨厌的勇气中》提到,人是作为一种无力的存在活在这个世界上,并且人希望摆脱这种无力状态,继而就有了普遍欲求——阿德勒称其为“追求优越性”,可以简单理解为“希望进步”或“追求理想状态”。所以人不能仅是拥有本能的野兽,也不能停留在无意义的毁灭,而是普遍渴求在毁灭后的浴血新生的理想状态。默尔索在真实可感的死亡面前最终重回了虚无主义的基点,获得了向死而生的启示——他不再痛苦,不再绝望,对于这无意义的世界终于找到了自己的答案,心中充满的不再是难以驱逐的烦躁而是平和。对于不理解自己的群众,即使是仇视,默尔索也希望他们能来见证一场死亡,在死亡中他与这个荒诞的世界第一次真正达成了和解。此时我们甚至在满怀悲悯的默尔索身上看到了舍身济世的殉道者形象。默尔索的心态转变将罗曼罗兰的一句话诠释得十分到位:世界上只有一种真正的英雄主义,那就是认识生活的真相后依然热爱生活。

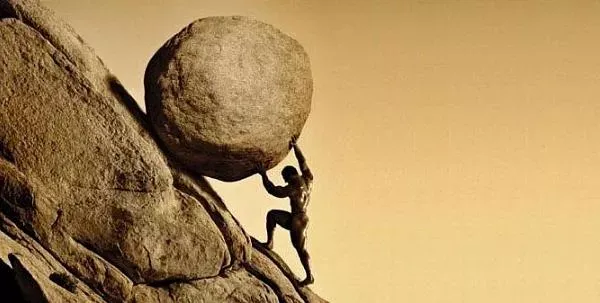

六次的围炉共读会让每个参与者感悟良多。虽然《局外人》是加缪创作三角中以“荒诞”为中心的作品,但这本书里已见“荒诞人的反抗”这一主题。结合《西西弗神话》这本哲思随笔,他认为从荒诞中汇出必然自杀的结论是错误的逻辑,它是一种逃避,是反抗的对立面;它想了结荒诞,但荒诞却永远不会被消除。正如主人公默尔索对待死刑的态度那样,他不是要消除荒诞,而是在生命的最后穷尽一切力量去“活着”,带着这种破裂去生活。默尔索对生活充满爱恋,和西西弗一样,他迷恋蔚蓝的天空,辽阔的大海……他要穷尽这一切,他要生活得最多!

西西弗的命运展现出辛劳的无用和无望,而我们也能在生活里的某些瞬间体会到现代社会席卷而来的异己感。从默尔索到西西弗,从西西弗到我们,“荒诞感”注定是一个挥之不去的鬼魅,紧紧跟随着我们。当我们感到一个完美习以为常的世界、一个完美平常非常熟悉的女人,突然间会变得那么陌生,从此变得比“失去的天堂还要遥远,我们不能再理解它们……”,出路在哪里?荒诞人的出路在哪里?

以《西西弗神话》里的一句话作结——“如果人们承认世界自身也能够去爱,去忍受痛苦的话,那就与世界和解了。”与君共勉。

文|袁洋默华葛心茹eleven

审稿|柳丁慕涛

Alicia

图|来自网络

围炉编辑|李卓颖

matters编辑| Marks

围炉(ID:weilu_flame)

文中图片未经同意,请勿用作其他用途

欢迎您在文章下方评论,与围炉团队和其他读者交流讨论

欲了解围炉、阅读更多文章,请关注本公众号并在公众号页面点击相应选单栏目

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…