没有名字,無所事事。

記憶記憶

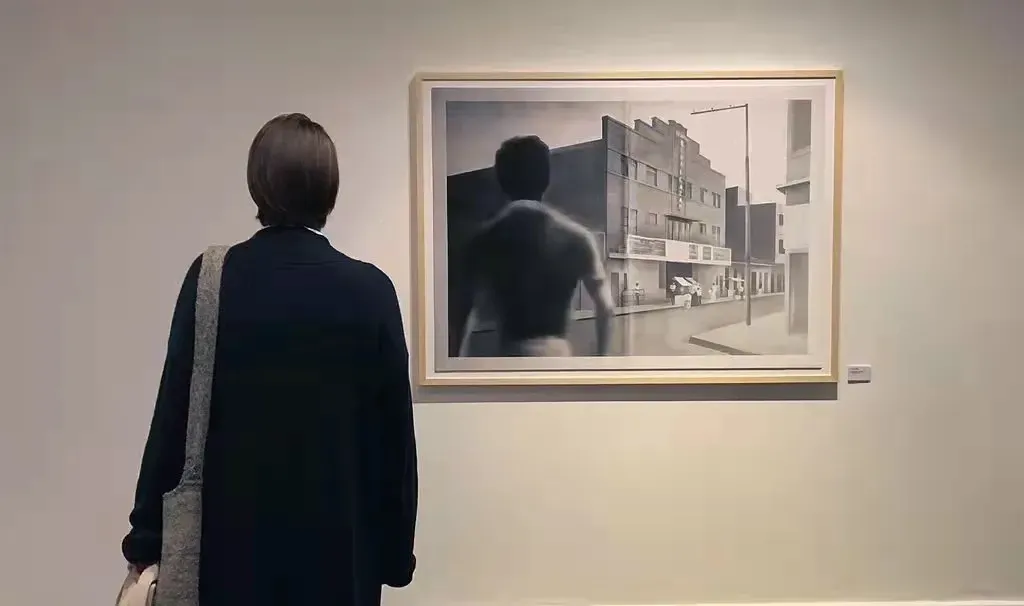

文/ 替替No.4 圖/ memoria(2021)

小寶踮著腳扒拉書架,我努力掃視其中有無圖片較多的書,最後還是拿出了那本家庭相冊。

相冊是高中畢業那年買的,非主流式的淺綠色外殼,替換了之前隨意放置照片的盒子。那時候剛拍完畢業照,想著打印一些照片,在那之前,我們幾乎不去打印店。若是在平時,也不會想到要打開看。相冊質量比較差,中間的塑封在多次插入照片後都已經裂開了,以及那些多出的照片,隨意夾雜在中間,稍不注意就散落一地,像條滑溜的魚。

最早的,是未曾見過的爸爸、小叔、姑姑的模樣,可以看到漂浮在他們眉眼之間的相似。然後,是家姐還小的時候,還剪著短髮,眉間用口紅點出一抹紅色的印記。然後,是我和她小學、初中、高中的畢業照以及夾雜其間的生活照,媽媽某一年在上海的留影,以及不知道怎麼就來到我們手上的阿姨們表姐們的照片。再然後,是爺爺奶奶的照片,還是前些年我們給拍的,在此之前,他們不曾留下什麼影像。最近的,則是小寶還在襁褓中的照片,那是小寶和每個人的排列組合,有些是手機拍的,打印出來倒也清晰。我們總會拿著這些照片問她,這是誰呀?小寶已經玩過無數次這種遊戲,但表情裡依然是掩飾不住的興奮:“是寶寶!”“是寶寶和媽媽!”“是寶寶和太太!”她對頭腦中那幅親屬關係圖已經非常熟稔了。

最近拍攝的照片,連接著最清晰的記憶,被一遍遍拿出來被咀嚼。那是我們和下一代之間的黏著劑,在幼兒關於自身記憶快速消亡的時候,我們留下了這些因為成長得太快而消失的痕跡,努力為他們保存人類註定會缺失的記事前的記憶。

那些遠去的泛黃的照片,已經不會在我們的心裡引發波瀾,帶著或光榮或平淡的記憶,在長久的沉默里,已經不再負擔起傳承的責任,它們屬於舊的時光,被永遠封存在了過去。遺憾的是,它們連記錄的價值都沒有,照片失去了拍攝時間,拍攝地點等信息,只剩下一個面目模糊的人,和一顆已經淡化它的中年或老年的心靈。

他們從來不說自己的過去,或許是不願意說,或許是早已記不清,或許是覺得重複的掙紮營生的日子沒有被記住的必要,也或許是,沒有人願意聽他們講過去的故事。 “我們坐在谷堆上面”的敘事是虛幻的,過去沒有現在精彩,而他們也蒼老到失去了講故事的能力。

俄羅斯作家瑪麗亞·斯捷潘諾娃的《記憶記憶》可以算是我2021年書單的前五。一個有些使命感的作家對於家族經歷的追溯,其實很容易寫成一本家族史。榮耀永遠只屬於小部分人,那些或幸運或不幸地參與了歷史的人,那些經歷了崛起與衰落的貴族。但是斯捷帕諾娃的家族並非如此,按她的說法,她的家族總是有意無意地錯過了歷史,沒有在戰爭中奮勇殺敵,在戒嚴時期也保持著緘默,他們只是歷史發生時黯淡無光的背景。

所以在這本書裡,你看不到連貫的,以時間為線索的波瀾壯闊的敘事,而只有零散破碎的,作者穿行在過去並和時間發生的短暫交流。

基礎是日記,家庭相冊和書信,加利亞姑媽的日記是每天的事務清單,不期待也不准備給他者觀看的日記,成為了完全的私人物品;各個場景下的家庭照片,醫院裡的,庭院裡的,看著鏡頭的人,望向遠處的人,作者印象尤深的是一張裸體女人的照片:她闖入了一場多年前的情慾現場,取代拍攝者成為了這位女性的凝視者。

在眼前的這本相冊中,時間以不同的密度前行。過去的照片單薄無力,無法避免漫長歲月中的遺失。我記得,這些照片曾經放在奶奶家的櫃子裡,那個櫃子同時還存放著小叔的高中課本,由於長久未被翻閱積了厚厚的灰。小時候,奶奶不知道從哪裡又找出幾張照片,這些“新的”照片讓我們驚喜,我和家姐興奮地將他們鋪在地上,一張張細數,是沒有見過的人,或者是更年輕一點的爸爸。

我們把這些未被重視的照片帶回家,希望它們不再蒙塵。

後來老房子拆掉了,那些書連同櫃子不知所終,記憶的一個部分消失了,但是好像也並沒有人流露出傷感的情緒。

現在的照片厚厚一沓,因為拍攝技術的發展而變得明亮清晰。時間好像在這裡逡巡了一陣,留下了它凌亂的腳印。

不止於此。小寶成長的每一個瞬間都被她的媽媽(也就是我姐)記錄了下來,第一次會叫媽媽,第一次游泳,第一次會走路,教她字詞,教她認恐龍,第一次上幼兒園。不只是照片,還有視頻,填充著日益緊張的手機存儲空間。

去年年中,手機壞了,並且是在毫無預兆的情況下突然損壞的,之前的所有照片,自己拍攝的,微信群裡存儲的,保存的有意思的網圖,由於沒有做好備份,它們一併和舊手機被冰冷的冬季河水浸泡,隨著主板一起燃燒的,和以0與1的方式存儲在其中的所有資料。

“忘卻,這只虛無的猴子,如今多了一個孿生兄弟——存儲器的死亡記憶。”《記憶記憶》裡的這段話,成為現實的一個註腳。

我一直在想,這一代人要怎麼面對自己的過去,電子記憶又能有多長遠。一個階段,她會棄絕往昔的自己,臉上總是掛著鼻涕,喜歡在地上亂爬,一個階段,她會如數家珍,想著時間為什麼過得這樣快,然後和別人講起自己的故事。家姐將所有的照片存儲在QQ相冊裡,分門別類整理好,若干年後,QQ是不是也會成為可以繼承的遺產式存在?

她要面對的,是怎樣一個龐雜的過去啊。影樓的,日常的,家裡的,戶外的,和家人的,和夥伴的,人在他一生的影像裡扮演著絕對的主角,主角負責引導故事的前進,負責串聯周遭的一切,負責保管記憶。

但是連接著她的生命和世界的一切的,不可避免地會消散,並非以物理意義上,當這樣的日常太過輕易被捕獲,它們就變成了所謂的電子垃圾,隨意地存儲,隨意地刪除,他們甚至在你死後也會一直存活。我們會逐漸忘記什麼是該被記住之物,反正該記住的不該記住的都已經事無鉅細地留下了影子。斯捷潘諾娃認為,這種不死是很可怕的,“如今照片所記錄的,正是死掉的身體,是被剝奪了個體意志和選擇的那部分。”

壞掉的手機是一方墓碑,祭奠著記憶葬身的墳場。

在相冊裡面,還有一部分照片,家姐的結婚照和孕照,小寶的百天照,那是照相館裡精心拍攝和修改過的照片,恰到好處的打光,潔白無暇的臉龐,連挺起的肚子都顯得無比美好。這些照片符合當下絕大多數人的審美,適合套上木製的相框擺在桌上或床頭。

為被拍攝而擺出好看的姿勢,露出標準的笑容,一切聽從攝影師指揮。年輕一代更是習慣了鏡頭,那天拿出相機給小寶拍照,我讓她站在檯燈下,剛一舉起相機,她便把手張開放在臉頰兩側(可能是模仿貓貓的動作),露出意味不明的笑容。試了幾次,我發現就像是條件反射一樣,只要舉起相機,就必然會出現這樣的姿勢和笑容。

被拍攝者無一例外緊盯鏡頭,在他們的目光裡能看到什麼呢?對於鏡頭的敬畏,對於自身存在的堅定,以及一個失敗的攝影師。

而當我們回看過去的時候,反而最容易被那些日常之物所觸動,用斯捷潘諾娃的話來說是“不需要對話者,不考慮觀者存在的照片。”拍攝者隱去了自己的身份,一切自然地在那裡發生。

奶奶把爺爺的遺像放在桌子上,那是一張規整的照片,拍攝者並非家庭裡的人。奶奶說,那天,村里來了幾個人說是幫免費拍照,想著反正免費嘛,就拍了,完了說,拍照免費,但裝相框要五十塊錢,就這樣這張照片花了五十。說起來,奶奶還有些憤懣,覺得那是一群騙子。

這張照片也成了爺爺生命後期最後一張照片,來自流動的照相商人,開發出了別出心裁的賺錢方式。

我不免嘆息,若不是這些“騙子”,爺爺或許不會有如此正式的照片。即便是在那個時候,我們也不曾想著要拍一張全家福,留下所有人都在場時的景象。另一個原因是,我們也會拍攝日常的生活,但多是手機的隨意抓取,不會有人正襟危坐,露出標準笑容。而多是不經意的一瞥,或是有人誤闖入取景框的模糊身影。我們把目光投向了未來,已經沒有人關心過去。

想給奶奶拍照,她會擺著手搖頭說,醜死了,有什麼好拍的。

爺爺去世的時候,我其實沒什麼特別的想法,去世前幾年,他就已經記不住事了。每次回家,看到他坐在椅子上曬太陽,一坐就是一天。在我的記憶裡,爺爺很少說話,他常常坐在蒲草墊子上,搖著扇子,面前一個裝滿了冷茶水的搪瓷茶缸。聽小叔姑姑們聊他,也僅是簡單的一句,“你爺爺性格很好,從來不打罵我們。”

爺爺去世後一年,我做了一個夢,夢見小叔拿給我一個包裹,說是爺爺留給我的,我打開一看,是兩條紅領巾和一封信,信是用拼音寫出來的,夢裡面的我看不懂。第二天想起這個夢,第一反應是,爺爺會寫字嗎?我從來沒有考慮過這個問題,懷疑自己的記憶發生了錯亂。

在我看來,那個夢有兩個像徵,一個是紅領巾——象徵著我的童年;二是信——我開始在自己的潛意識裡,構建一個識字的,會給我寫信的爺爺的形象。寫信除了代表識字,同時也代表著一種感情的建立——即他還記得我。

我記得那個時候我因為這個夢非常沮喪,我看到一個在現實中沉默著的人,連死亡都是靜默的。 “人類被分為兩類——有趣的和無趣的,前者適合傳頌,而後者只適合被遺忘。”《尋夢環遊記》裡說,如果沒有人記住你,你就會真正地死去。在亡靈之國里,是不是充滿了這樣的甫一進入便立刻煙消雲散的靈魂?

《記憶,記憶》裡的隱喻“阿萊夫”,是一個破損的瓷娃娃。

“這個瓷娃娃帶有多重寓意,首先,沒有任何一段歷史可以完好無損地流傳下來,不是腳會受傷,就是臉會刮花;其次,空白和缺陷是生存的必然伴侶、隱秘發動機和加速裝置;再次,只有傷痕將我們從批量產品變成獨一無二的單品;最後,我自己也是這樣的瓷娃娃,20世紀集體災難的批量產品,同時也是其survivor和被動受益人,奇蹟般地倖存了下來。”

受傷之後倖存,隱喻歷史的帷幕降落之後,依然殘留下來的人,不曾被書寫和存活是一組互文,而他們的身上,承載著巨大的傷口。

歷史角落裡,還有不曾被拾起的瓷娃娃,或許保留了最初的完整樣貌,或許已經殘破如齏粉,無論是哪種形態,都避免不了面目模糊的命運。

斯捷潘諾娃收集了家族裡所有的書信、日記、照片後,逐漸能夠拼湊出一幅較為清晰的編年史,剩下的,是徵得使用這些個人財產的權力。她發現,面對那些已經死去的人,這樣的徵用毫無阻力,不會有人拒絕。這恰恰顯示了記憶的殘酷之處,它不屬於個體,一個決定消失的人帶不走關於他的記憶。而她的父親表達了抗拒,他不願意自己的形象經由那些簡單的書信所決定。

作者起初是憤怒的,這意味著一個缺失的章節:“書信本身沒那麼重要,或者說,一點都不重要,重要的是它所反映的那個時代的面貌,人們的說話方式。”這是那個瞬間她的想法,但同時她也慶幸自己沒有對著自己的父親說出這些話。

她由此反思這場追溯和構建的本質,是把時間中活生生的人拋開,將他們安在完整的歷史拼圖之上,讓記憶各安其位,直至再也說不出話來。對歷史的偏執,是將記憶變成了“human zoo”。

每個人背後都拖著關於過去的狹長影子,它們並不妨礙你闊步向前。對於奶奶來說,過去消失了就是消失了,記憶是一件需要花費大量精力的事情,而現在,她需要全身心貫注到當下的吃、穿、住中去。

被過去牽扯的人,執迷於記錄的人,留下小學的記事本的人,反而是我這種人生剛過去三分之一或四分之一的人。

“有些人不是作為實體存在於世間,而是作為不相干的斑點附著於實體表面。”我對於爺爺的記憶,對於老照片中的那些剪影,未嘗不是這樣的念頭。識字之人,將最幽暗的記憶推舉到舞台上,以為它能夠講述歷史。卻未曾發現,在當事人那裡,它們不及生存本身的萬分之一。

喜歡我的文章嗎?

別忘了給點支持與讚賞,讓我知道創作的路上有你陪伴。

發布評論…