副業是在香港中文大學教書,主業是玩貓。

《香港第一课》19. 为什么特首和特区政府总是民望低落?

无论是行政长官的选举方式或管治团队的组成过程,均对行政长官在一般市民心目中建立认授和管治威信十分不利。当行政长官的认授基础薄弱,市民就不会主动支持,于是即使施政有道也不会受到赞赏,施政失误的话却会成为众矢之的。因此,行政长官和特区政府的民望自然下跌易,回升难。

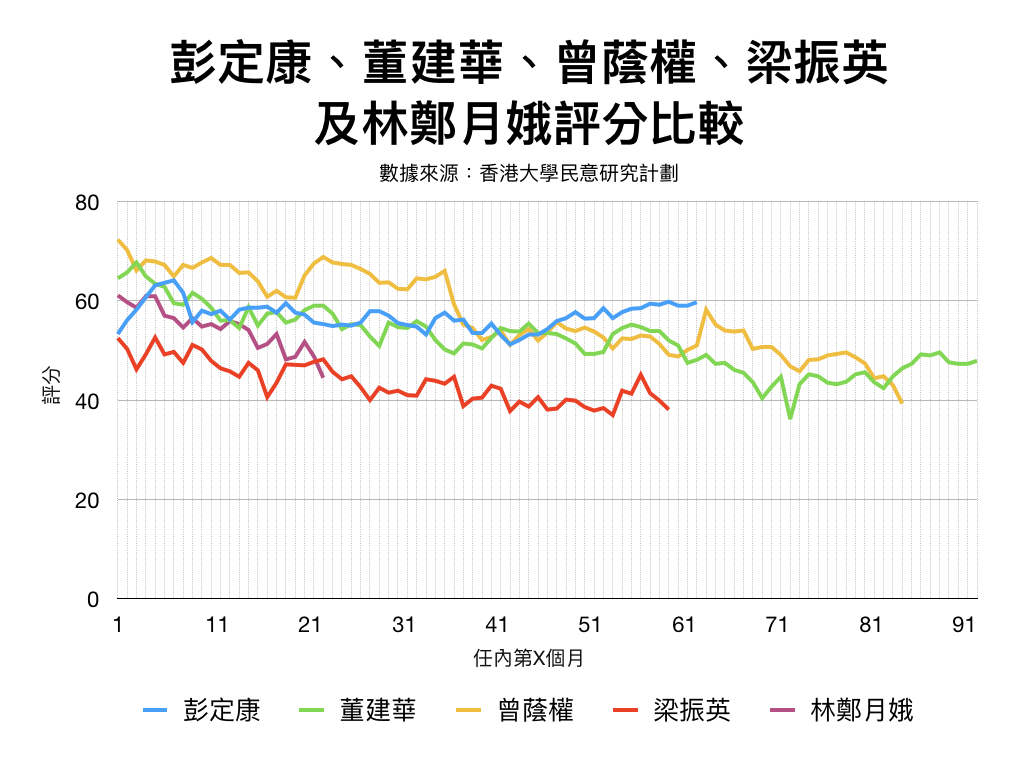

到目前为止,香港特区尚未出现过一位卸任时民望比就任的时候高的行政长官,民望低落似乎是成为行政长官必然要面对的咀咒。香港大学民意调查计划自前港督彭定康就任开始便一直调查香港市民对香港政府领导人的评分。彭定康上任是的评分是52.5,最高点为64.1,卸任时为59.7,仍比上任时要高。进入特区年代,每一位行政长官的评分在卸任时都比上任时要低。董建华就任的时候有64.5分,到了二零零三年中期曾跌得低至36.2,而到了他辞职下台时也只回复到47.9。曾荫权上任的时候评分高达72.3,但之后一直下跌,到卸任时更低至39.2。继任的梁振英在上任时的评分已是各人中最低的52.5,到他卸任时则是比曾荫权最低点还要低的38.1。如果只是一位行政长官面对评分滑落,还可以说只是他个人不济。但经过二十年的实践,行政长官的民望不停下跌已成为常态,这现象就得从制度上找寻答案。

上文提到选举制度上的控制使行政长官无法如民主社会中从选举中取得认授,而这问题在管治团队的组成过程被进一步深化。表面上行政长官拥有很多权力,但这些权力往往都需要其他人的支持才能实行。当这些人选出现问题,行政长官本身也会受到质疑。而经过十多年的实践,学界发现管治团队难以得到市民支持,原因并不限于个别官员本身的问题,而是整个制度有鼓励劣币驱逐良币的倾向,政府无法汇聚人才。当官员表现令人咋舌,政府民望每况愈下就是意料中事。

先说行政与立法关系。 《基本法》明确规定行政长官受立法会的监督,具体来说包括制定、修改或废除法律,审核和通过财政预算和公共开支,监察政府施政和质询主要官员等,必要时更有权弹劾行政长官。由于行政长官不是由香港市民选出的,立法会议员对他再严厉也不用担心得罪曾经投他一票的人。相反,立法会议员自己必须每隔四年接受选举洗礼,当政府本身的认授低落时,他们没有任何诱因站在政府的一边,反而充满诱因落井下石,好让得到选民的支持。换言之,香港的政治制度本身十分鼓励立法会议员对特首严厉,相对于责怪这些议员为求套取选票而去攻击政府,应反问为何制度没有提供调节的诱因。

当然,在一个正常的民主制度之下,总统或行政首长在立法机关当中总会一定数量的支持者。例如当美国总统是民主党党员,则他大约可确定国会内的民主党党籍议员大多数都会支持他的施政。当他的提议交到国会审议时,可假定会有一定数量来自民主党的支持,然后再去争取中间游离的议员的支持,而不用从零开始争取国会过半数的赞成票。不过在香港,要成为行政长官,却要符合一条相当奇怪的规定:《行政长官选举条例》第三十一条要求行政长官当选人必须声明不是任何政党的成员。这个安排原则上是要行政长官超越党争,实际上却使得政府在立法会一票也没有的,每一位议员都是潜在的反对派。毕竟就算行政长官本身没有政党背景,但立法会议员,特别是直选产生的议员,很多都有党派背景。政府无论想做任何事情,都得在立法会寻求各个党派的支持。

自特区成立以来,各任行政长官都很快意识到这个制度问题,于是便产生了「执政联盟」的概念。简单来说,就是虽然行政长官自己没有政党背景,但立法会中有个别党派和他的关系比较好,行政长官可以借用这些党派的议员在立法会内为政府护航。因此,这些党派往往会被称为建制阵营甚至是「保皇党」。但这个做法相对于行政长官正式从属于一个政党有明显的分别:「执政联盟」往往十分松散,未必时时能提供稳定支持。如果行政长官本来就从某个政党出身的,他和他的政党先有理念上的互相认同,过去党务工作和选战中也曾互相支持,自然能建立出可靠和稳定的互信关系。香港的「执政联盟」却不是这样的。行政长官和「执政联盟」的政党之间不一定有共同理念,过去甚至可以在政治上并不友好。政党本身长期存在,行政长官每位最多做十年,所以「执政联盟」某程度上有得罪行政长官的本钱,反正总有一天人走茶凉。过去就曾多次发生「执政联盟」叛变的事件,在最后关头拒绝支持政府的提议,政府发现未能在立法会够票通过之下只好临时撤回建议,表现极为难堪。

「执政联盟」的问题归根究底,在于这些政治结盟并不是建立在政治理念之上,而是一场利益交易。政党参与之后,能优先知道政府接下来的施政重点,于是他们便可反过来演一场戏,预早向政府「争取」相关政策。当这些政策得到落实之后,政党便可向选民吹嘘自己的政绩。反过来,当政府爆出巨大丑闻,而且严重到有可能影响他们的选举部署时,他们又会抽身而出,重拾监督政府的角色。在这个关系当中,无论是行政长官或是「执政联盟」的政党都希望得到最大的好处,大家都不会真心诚意地希望「荣辱与共」。在市民眼中,他们也很明白「执政联盟」的政党为政府护航,本身不一定是出于真心信服相关政策,而只是政治立场的表现,说服力也就大打折扣。

「执政联盟」不单影响行政立法关系,更会影响人事任命,进一步打击行政长官和政府的公信力。

政府政策必须要得到立法会的通过,而不少民选议员都是靠骂政府来赢取议席,所以政府无法不依靠「执政联盟」的支持。然而这些「执政联盟」也不笨,他们很明白政府如果没有他们的支持就寸步难行,对政府的要求自然会越来越多。一开始的时候,「执政联盟」往往只体现在个别政党的领袖人物成为行政会议的成员,理由是方便行政长官可以在政策尚未出台之前便能先参考这些政党的意见,好让日后推出的时候能得到他们的支持。不过,近年来「执政联盟」更常体现在政府官职的政治任命当中,给予公众用人为亲的印象。

在讨论人事任命问题前,得先解释香港特区政府的官制。在特区政府刚成立的时候,为了保持管治稳定,整个政府只换了一个人,由英国政府派来的港督彭定康,变成由中国政府委命的董建华。至于董建华辖下的所有官员,则全数来自公务员的华人文官系统。在香港,公务员是指政府长期雇佣关系下的雇员。以特区首任政务司司长陈方安生为例,她在一九六二年大学毕业加入政府当政务官,在不同部门工作,辗转晋升为彭定康之下的第一人,然后过渡为董建华之下的第一人。

问题是正正因为陈方安生连同所有高级官员都是由公务员系统中层层升迁上来,董建华基本上没有任何空间选择由谁为他做事。当行政长官连点将的权力也没有,面对负责官员阳奉阴违的时候就难以换人。此外,为了确保公务员行事不偏不倚,任用条款规定除非犯下离天大错,否则必可续任,要惩处的话最多也只能将之投闲置散。如是者,即使公众认为个别官员失职,行政长官也不能将之立即革走。例如在一九九八年新机场开幕后一片混乱,舆论普遍认为要有高级官员负责,却没有一人因此而下台。及后在二零零零年又发生公屋短桩丑闻,面对立法会的不信任动议,不属公务员制度的房屋委员会主席王䓪鸣黯然下台,公务员体系内的时任房屋署署长苗学礼却拒绝跟随,施政失误时政治责任由谁承担的问题变得十分明显。与此同时,经过特区首五年的运作后,董建华发现自己尽管是特区的行政长官,却可以被整个政府的行政官僚架空,于是便想到改革政府高层的管治架构,并于二零零二年实施「主要官员问责制」。

特区政府的架构本身就倾向美式的总统制,行政权和议会分开产生,问责制的出现可谓让香港的政府架构进一步向美式政治靠拢。在美国,每次换总统也要同时重新任命约四千人,因为总统需要他信任和与他合拍的副手,而这些副手也需要他们信任和与他们合拍的助理。问责制的出现,让行政长官可以如美国总统一样自己选择主要官员的人选。在一开始的时候,问责制只包括三名司长和十一名政策局长,现时已扩张至每名司局长可再有数名副手,如副局长和政治助理。

问责制的其中一个原意是要制造「旋转门」,高级官员不一定要在公务员队伍寻找,也可以让社会中有名望而又和行政长官理念相通的人才加入政府,和他共同进退,也就是所谓的「政治委任」。当有新政策要推动的时候,这些问责高官就负责政治推销和协商的工作,而公务员则回复其中立的执行角色。如果这些问责高官的工作出了什么问题,行政长官也可以中途换人以向公众交代。

表面上问责制是个有效的安排,但放在香港的制度框架却带来了很多问题。美国的政治委任制度有两个特点和香港不一样。首先,美国的总统有政党支持,香港没有;第二,美国的高级政治委任官员都要由民选的参议院确认,香港的问责高官不需要立法会确认,反而需要中央政府任命。这两个差别决定了当同一个制度来到香港时,效果有明显落差。

由于美国的政党长期存在而且轮流执政,能成为聚集人才的地方。例如当民主党的候选人当选总统,就可以在民主党的党员及其友好之间寻找高级官员,而这些人和总统之间的理念都会想近,而且较有互信。到了总统任满或落台的一天,这些前高级官员不会一下子树倒猢狲散,因为他们知道下次选举说不定又会选出一个民主党党员,他们会再有机会大展拳脚。香港的行政长官由于没有政党支持,要找高级官员也不知道可以从什么地方找。有能力担任此等职位的社会贤达,理念和行政长官不一定配合,双方也没有互信。更重要的,和上面「执政联盟」的讨论一样,他们很明白行政长官的任期有限,自己的任期不会比行政长官长,甚至如果中途有什么意外的话更要下台。面前众多不确定因素,这些社会贤达一般都不愿意放弃已有的高薪厚职和政治清誉。

此外,由于问责官员的任命权在中央政府,行政长官只有提名权,实行起来便会出现中央政府否决行政长官提名人选的问题。这种情况不会得到官方确认,因为每次特首在提出正式提名之前必定会先和中央政府沟通,免除人选不获委任的尴尬。不过每届新的行政长官上任时,新闻中常会流传个别人选被中央政府否决的说法,打击新任行政长官和问责官员的威信。

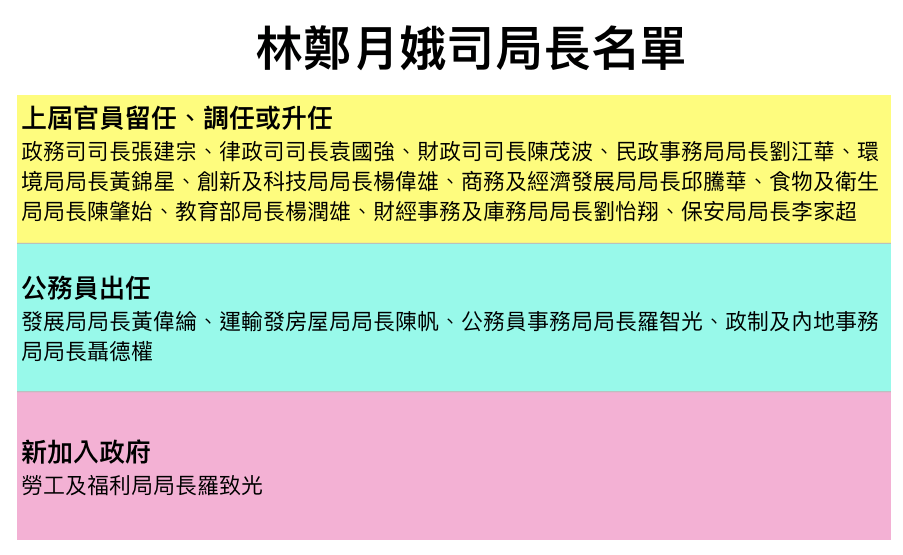

问责制实行十多年来,问责高官可说是越来越难找,愿意出任者的社会地位和能力于是也变得越来越低,反过来拖累政府形象。新当选行政长官的林郑月娥在竞选时就曾经说过要带来管治新风格,又以自己有较多的社会贤达支持来攻击对手。可是到了她当选之后,却公开表示担心找不到一个完整的问责高官团队和她一起就任,结果愿意就任者绝大多数都是从上届政府过档,谈不上有什么「新朝新气象」。

当愿意做问责官员的人越来越少,任命权的问题便显得更为致命。社会对问责制的期望是市民能向政府问责,然而由于任命权在中央政府而不在立法会,民意其实无从有效地向问责高官问责。当行政长官提名一些明显没有相关能力的人选成为问责高官,又或一些问责高官做出明题违反市民期望的事情时,民意无从阻挡。以曾任发展局局长的陈茂波为例,他上任时被揭发曾在旧区经营劏房,以及在发展区囤积农地,与他的职位有品格甚至利益上的冲突。虽然他就任以来在民意调查当中的反对度一直远高于支持度,而他的个人问题更导致市民质疑政府的城市发展计划,但是他不止无需辞去官职,后来更晋升为财政司司长。

说到这儿,问题又回到「执政联盟」的利益交易质疑了。由于问责高官的任命完全取决于行政长官和中央政府,在没有制衡之下很容易便和行政会议成员一样成为政治交易的筹码,用作巩固权力之用。当行政长官要寻求政党在立法会提供稳定支持,除了提供行政会议成员的席位外也要安排个别的政治任命官职,使问责制被批为变相政治酬庸。以教育局首任政治助理杨哲安为例,本身并非来自教育专业,没有相关的学术成就,当时也未曾当选过民意代表,和政治的最大关联是他的父亲杨孝华曾任自由党的立法会议员,而自由党当时为政府拉拢合作的对象。

说到这儿,不难发现香港的政治制度有一个很明显的先天缺陷:在香港,从政本身不能成为一项志业,而对其他专业人才来说走进政坛则是一件高风险低回报的事情。制度上的不足使得香港政府从行政长官到政治助理都做不到唯才是用,政治忠诚更为重要。所以,有能力的人大多不愿意去碰这淌混水,宁愿明哲保身。当管治团队表现拙劣,各种丑闻无日无之,则政府的支持度自然难有翻身之日。

伸延阅读:

Fong B (2014) Ten Years of Political Appointments in Hong Kong — The Challenges and Prospects of Developing a Political Appointment System under a Semi-Democratic Regime, 2002-2012, Cheng JYS (ed) New Trends of Political Participation in Hong Kong . City University of Hong Kong Press.

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…