成立於疫情時代的搖椅人類學專欄,相信民族誌值得被認真對待。 Matters 和 Medium同步連載,舊文持續搬遷中。 Medium網址:https://allaboutanthropology.medium.com/

江湖在这里:读Kregg Hetherington《豆政府》

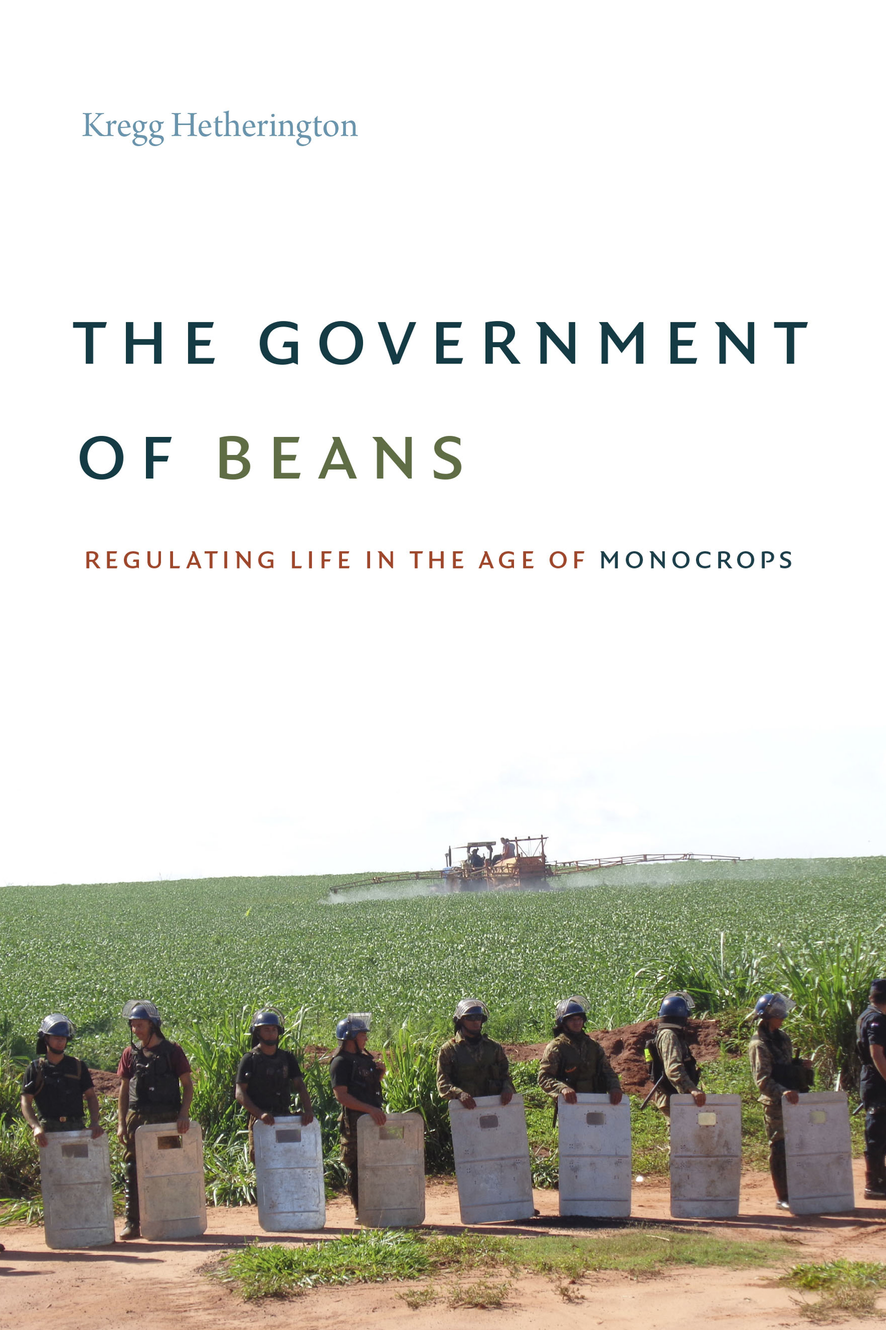

Kregg Hetherington, 2020, The Government of Beans: Regulating Life in the Age of Monocrops . Duke University Press.

掌权超过半个世纪的政党意外输掉了总统大选。新总统出身农村,肩负各方党外势力的期许。他满腹理想,延揽了许多过去的倡议战友入阁。长期以批判政府为职志的运动者突然发现,自己现在就是「政府」了,但改革前路漫漫,只能摸着石头过河。

几年之后,一场警民对峙擦枪走火,大量抗争者伤亡。农民方才醒悟,国家仍然不是站在自己这边。党国旧势力趁虚而入,总统黯然下台。

──这套剧本听起来很熟悉吗?

这里是南美洲的巴拉圭,一个正逐渐被大豆占领的国家。然而,当汽车行驶在巴拉圭的乡间小路上,你往往看不到任何一颗大豆。超过两公尺高的象草或甘蔗构成的「活着的墙」( barrera viva )沿着道路两侧生长,彻底阻隔了视线。

绿色长城的诞生与普及,背后有个悲伤的故事。 2003年,名叫Silvino Talavera的十一岁男孩在住家附近骑单车,被邻近大豆田的农药波及。一家人陆续出现严重的中毒症状,最后,因为乡村医疗资源有限,Silvino不幸离世。 Silvino之死震惊全国。农村的左派运动者抓准时机,同时在媒体与法庭上与大豆业者展开攻防。大豆方的辩护律师则认为,男孩本来就营养不良,乡村医师又误诊,更没有任何直接证据显示中毒症状与农药相关。

「事件」与「日常」之间的张力是Kregg Hetherington《豆政府》一书的主旋律。到底,Silvino是被毒死还是穷死?无论如何,「大豆杀人」( la soja mata )的口号开始在乡村流传,「活着的墙」被纳入法律。

2008年,Fernando Lugo在总统大选中胜出,进步派人马接管了农林局处单位。 Lugo与他的执政团队便是书名所谓的「豆政府」──他们是一小群试图减缓大豆冲击、提升农村福祉、推行实验性政策的政府新官。他们制定农药残留标准、取缔没有种植绿色长城的豆农、取样分析水质与泥土,还有最重要的,深入偏乡接受陈情。

新官上任三把火,人类学家当然也跟着下乡考察。小农Santiago代表聚落发言,他抱怨大豆田的轻航机镇日盘旋:「夏天的时候,他们从清晨四点一路洒药整天。」虽然没有人直接暴露在农药中,但村民们普遍认为腹泻、红疹、头晕、虚弱等症状必定与此相关。除了健康问题之外,农产品的销路也受到影响,因为喷药的缘故,中盘商不愿意进入这个地区收购。更糟的是,在大豆收成的旺季,呼啸的大型货车压毁马路,更损坏马路下的水利设施。最终,年轻男人失去农场上的工作,家户内的摩擦恶化,世代对立严重。

Santiago讲述的民生凋败故事由各种「不足以构成事件」的慢性暴力构成,内容有时候甚至互相矛盾。它们好像都跟大豆有关,又好像都跟大豆无关。表面上,它们指向了大豆的鬼影,实际上却是二十一世纪、被巴拉圭主流社会边缘化的农民血泪史。大豆的暴力货真价实,却又难以被科学化地证明。 Silvino之死是极少数真正成为了「事件」,直接推动体制内改革的例子。

这些控诉,豆政府的团队听到了,但他们能做的却极其有限:记录下来呈报给中央、丈量大豆田与农家的安全距离、采样土壤标本、确保「活着的墙」的厚度与长度,最后留下名片和联络电话,一切似乎只剩下政治展演的功能。农民的不满持续累积,大豆田持续扩张。最后的结果我们都知道了:2012年,发生在Curuguaty的暴力镇压造成十七人死亡,随着Lugo被弹劾下台,豆政府瓦解,旧势力复辟接掌政权。

《豆政府》的文字平易近人,但格局恢宏。 Hetherington仔细分析了大豆带来的多尺度暴力,以及新政的诞生与幻灭──包括执政党内部的城乡派系、农民运动者与左派知识分子之间的貌合神离。在农民的控诉里,肆意蔓延的大豆田意味着国家的缺席。但人类学家提醒我们大豆与国家的共构性:大豆在巴拉圭的出口经济中举足轻重,往往具有外资与党国背景。此外,因为邻国巴西的地缘政治压力,巴拉圭将大片边疆森林转换为国土,更加速了大豆田的扩张。

Hetherington巧妙地指出,大豆和国家在分析上也具有相似性:它们都是「超物体」──看似无影无踪,却又无所不在。超物体无法被轻易定性,它们一次又一次地挣脱人类的掌控,甚至反过来掌控豆政府。大豆与国家这两项超物体,让Hetherington把问题导向人类世的整体生命处境。

这是《豆政府》最不可思议的地方。它从一本典型的环境抗争民族志,到跟着倡议者进入政府,然后在差点成为枯燥的政策分析之前,见证它的分崩离析。最后,却又能再次跳脱框架,把各种四散的线索拼凑起来,提醒我们更宏观地用生命政治的角度思考大规模农业的本质。

Hetherington认为,如今蔓延的大豆,其实是廿世纪中期、进步主义挂帅下的绿色革命的回音。作物的育种与改良,本质上就是促进某些生命、放弃其他生命的治理技术。在绿色革命的论述中,农作物的生死攸关人类福祉与国家发展。他并不只是将「生命政治」的概念套用到「非人」,而是要告诉我们,大规模的单一作物农业如何本来就是现代性──更精确地说,人类世──的核心。

另一条令人印象深刻的线索,在Hetherington访问八十几岁的医师、知名异议份子Joel Filártiga(1932–2019)的时候浮现。在大众的理解里,老人的儿子当年被警察所杀,是因为Filártiga同情共产主义者。后续的诉讼与运动策略中,这桩惨剧也被以言论自由对抗威权政府的角度来诠释。然而,Filártiga向人类学家透露了故事的另一面:他坚定地认为,儿子的惨死,是因为自己抨击了国家的绿色革命发展政策。

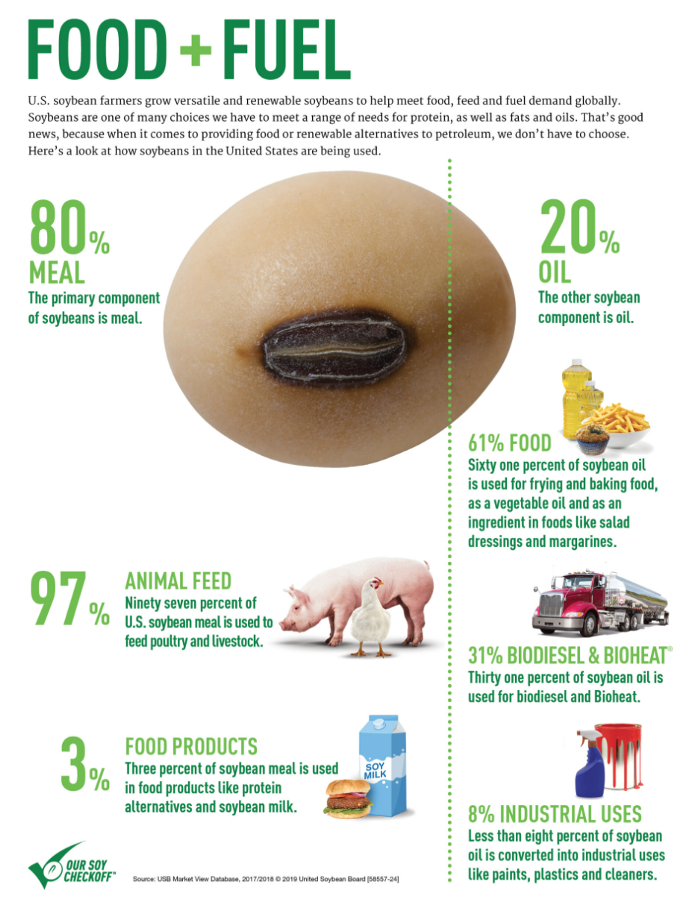

你说,这件事跟大豆有关还是无关呢?大豆无影无踪,却又无所不在,它成了喂养牲畜的饲料,它成了洗手台上的化妆品,它就在你手上的那本书里,它不是单一政府可以处理的问题,也不只是「今天少吃一块豆腐」就可以解决的事。大豆是人类世的隐喻,挑战着我们对政治的想像。

如今,在巴拉圭乡间,豆政府早已成为隐隐作痛的遥远回忆。

几年后,Hetherington再次造访这些聚落。曾经的倡议者Ña Costanza现在与丈夫儿孙住在大豆田不远处,领取开发商的补助维生。 「你要怎么办呢?」她问人类学家:「豆子赢了,这里没别的了。」烟硝味散去,这里不再是抗争的前线,事件复归为日常,一个平静而无法拒绝的现实。

难道,这一切都毫无意义吗? Hetherington没有彻底悲观。豆子赢了,但豆政府穷尽各种方式,多少拖延了铺天盖地而来的大豆。仍然有其他抗争,在森林的边缘发生。在犬儒式的投降之前,我们或许还有一点时间。

Kregg Hetherington是加拿大人类学家,现任康考迪亚大学(Université Concordia)社会学与人类学副教授。他在加州大学戴维斯分校(UC Davis)取得人类学博士,受业于Marisol de la Cadena、Anna Tsing、Tim Choy等人。 Hetherington的研究探讨基础建设、官僚国家与环境之间的关联。 《豆政府》是他的第二本书。

关键字:环境人类学、官僚系统、农业与农村、人类世、拉丁美洲

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…