Hello~ 沙丘研究所(Dunes Workshop)是一个独立的线上原创内容发布平台,内容有关于城市、建筑、文学、艺术以及留学生活,成员来自哈佛大学设计学院以及麻省理工大学设计学院。 同样,欢迎关注我们的微信公众号“沙丘研究所”,第一手的推送内容会发布在这里;以及 Instagram账号@dunes.workshop 第一手的图像/视频内容将会发布在这里。

向這個非凡的文學大師學習如何在虛構中創造空間

199年前的雙十一,費奧多爾·陀思妥耶夫斯基出生。

01 陀思妥耶夫斯基的藝術風格是獨特的,其空間也區別於其他作者的創造方式

在這篇文章中,我試圖分析陀思妥耶夫斯基小說裡創造的空間。 《白痴》和《罪與罰》會是主要的材料。

相比於“三巨頭”中的托爾斯泰和屠格涅夫,陀思妥耶夫斯基的寫作既不工整,也不端莊,用托爾斯泰晚年讀《卡拉馬佐夫兄弟》後寫的日記來說,還“不干淨、完全不自然”。但是這種反常、痙攣、歇斯底里的的風格,讓小說有一種黑洞般的吸引力。這種暴戾而殘忍的寫作,達到了其他作者很難達到的力量感,能夠讓讀者被調動起來,並且徹底投入和參與他創造的世界。

對空間的處理是討論陀氏文學成就中不可漏掉的一部分。我試圖分析這種傑出的空間創作,提煉一些啟發之處,一是作為忠實的、進行時的讀者,二是作為建築、城市設計與其他虛構形式的創作者。我相信不論是建築設計、文學創作、電影場景佈置或者是遊戲場景設計,都能從中汲取大量的養分。

在此前沙丘研究所的的對談活動《文學的空間,空間的文學(點擊跳轉)》中,我們提及過“空間”在虛構作品中的價值。用比較傳統的定義來講的話,文學作品中的空間“是故事中人物進行和移動的場景、情景和背景。”但是在對陀氏的分析中,這種定義將受到挑戰。

02 彼得堡這座城市作為“生活”的象徵

從一個宏觀的尺度上來看,可以說,陀氏筆下的世界就是彼得堡這座城市;這座當時的俄國首都,是幾乎陀氏所有故事的發生地和重要背景。這些虛構作品架設在現實的場域當中,小說裡的街道、橋、廣場都有現實城市中確實存在的對應物。

不過閱讀陀氏的作品很快會有這樣的感覺——城市,這個故事發生的基本空間,並不是一個無機的舞台背景板,它似乎像是某個人物一樣,具有旺盛的生命力和情感表現力。別拉夫同樣在《論陀思妥耶夫斯基的<罪與罰>》中指出,“……人周圍的世界總是作為人心靈的一部分,似乎成了人心靈的內在風景,在不小程度上決定人的行為。”中文世界裡的說法“一切景語皆情語”也是適用的,雖然不免有些簡化。

陀氏的彼得堡不是靜態的,不只是位於舞台後部一個服務於人物的烘托。城市與人物、情感以及悲劇式的激情交融在一起,成為一個整體,並跟隨著鏡頭一起運動。在他的虛構世界中,這座城本身就代表了世俗世界、蛛網般的人情系統,以及那個紛紛雜雜的“生活”。顯然,在此處,“生活”一詞不是陽光和輕盈的,它預示了一種下沉的趨勢——在這座城裡,似乎有一股病態的力量在對人物不斷施加著影響,促使他們暴露自己丑惡的那一面。在《罪與罰》當中,彼得堡燠熱、骯髒、嘈雜,磚石與腳手架胡亂疊放在街道旁,人行道上瀰漫著塵埃和臭氣。街道、建築、廣場、橋、教堂的尖頂不再擁有一個穩定的相對位置和坐標,它們似乎被一隻無形的手緊緊攥住,並且玩捏得失去了形狀,只剩下模糊的位置關係和某種詩意的印象和側影。此時,作為真實世界的城市空間,反倒像是精神錯亂者夢裡面的迷宮。 《罪與罰》裡的人物在這裡陰謀、酗酒、賣身、瀆神,相互猜忌和傷害,並且不斷地迷失其中。

我們可以說,陀氏的彼得堡象徵了一個不幸的引力場,在這裡角色宿命般地倒向天平中“惡”的那一側,也最終滑向生命的災難和毀滅。

我們同樣可以注意的是,有《罪與罰》的末尾,當主角拉斯柯爾尼科夫接受審判,其後被流放至西伯利亞,這個只經過短暫描寫的區域和前面長長的篇幅架設在的城市形成了巨大對比。這個俄國北境荒涼的異地,與擁擠著罪人並且重疊著噩夢般意境的那座城距離著遙遠的里程,於是可以說,不再受制於那個陰暗面的“引力”。西伯利亞也因此獲得了迥乎不同的延伸意義——在這裡,下沉的生命可以上浮,壓抑的雙肺可以呼吸,污濁的靈魂終於得到蕩滌,正是在這裡一條清冷、遼闊的大河旁,拉斯柯爾尼科夫雙膝跪地,獲得了精神上的重生,以及那個陀氏標籤式的“苦難的救贖”。

陀氏宇宙中的彼得堡當然不是沒有任何光明之處。在《罪與罰》當中,壯麗的涅瓦河和輝煌的教堂頂就是清洗心靈的一些好風景。但就像是別拉夫所認為,陀氏筆下的城市不是外在的風景,而是人“心靈的內在風景”,這些彼得堡的光明瞬間也服務於人物內心的情感波動。拉斯柯爾尼科夫,這個名字在俄語中即意味著“分裂”,他的善與惡,理性與情感,超越道德的企圖和承認道德的直覺,都不斷呈現著分裂和兩極化。彼得堡這座城市也正是與他矛盾的內心世界同步運動著,所以光明與晦暗之處反复輪流投射在主人公的眼球上,同時也投射在讀者的眼球上。

如果我們把檢視的目光從城市的尺度縮進到建築的尺度,拉斯柯爾尼科夫棲身的出租屋,那間逼仄的斗室正像是一具絕望的棺材,謀殺戲中老太婆居所外的樓梯間就像是一口深淵,而索尼婭那三扇窗戶的大房間又像是意味著一種靈魂的釋放和解脫。

在《罪與罰》其後發表的《白痴》當中,彼得堡同樣是一個叫人深陷其中的泥沼,一些時候甚至帶有地獄的影子。同樣從建築的尺度來看,這種特徵在加尼亞的住所處被淋漓盡致地表現出來——這是主角梅詩金公爵來到彼得堡之後歇身的地方。當主角剛剛落腳在自己狹小的房間,一個又一個似瘋似醉的人物從他的門後探出頭,推開門,不請自來,和公爵說一些唐突、荒謬、顛三倒四的話。用喬治·斯坦納的話說,這個房舍就像是一個“巴別塔”,大量收入微薄的底層人物“從潮濕的房間中湧出來,就像受到侵擾的蝙蝠”。

03 設置某個“別處”與主空間形成強烈的對照

存在一個有罪的人世間,就應存在一個無罪的世外世界;這兩套空間互相對照,彼此的特徵才能清晰展示出來。在《罪與罰》裡我們能看到,靈魂最終得到釋放的地方是遙遠的西伯利亞,而在《白痴》當中同樣存在這個無罪的世外世界;這部作品中,這個遠離世俗世界的“別處”是同樣寒冷的北國瑞士。 《白痴》的開頭,“白痴”梅詩金公爵從瑞士來到彼得堡(以及毗鄰的巴甫洛夫斯克),在尾聲,他重又離開彼得堡回到瑞士。這兩個空間被形成了對比的關係,一個作為污染,一個作為療愈。

1961年的美國,羅伯特·海因萊因的科幻長篇《異鄉異客》出版,它的故事前提是:人類派出一支探險隊前往火星。很不幸,全員遇難,但他們在火星上留下一個孤兒,後者由火星人撫養長大。在這名主人公25歲時,他重由第二支探險隊帶回地球。外貌上,他與正常人類年輕男人毫無二致,但言行舉止以及對世界的理解都是“火星的”。他逐步接觸到人類世界的文化和規約,而這些爾虞我詐、錯綜複雜的政治關係讓他感到無比迷惑和詫異。當然,與此同時,這位在“異鄉”的“異客”也像鏡子一樣反映出了很多人類世界中早已被當做理所應當的問題和病症。

不妨說,《白痴》中的“聖愚”梅詩金公爵也像是一名天外來客:梅詩金公爵自幼失去雙親,由帕甫里謝夫撫養。因為精神疾病和癲癇症,他被送往瑞士進行治療。數年以後,26歲的公爵乘火車返回彼得堡這座對他來說其實陌生的城市,物質上身無分文,精神上對俄國首都交際圈複雜的人情世故一竅不通。但他這種絕對真誠、善意和寬恕的走直線態度反而深刻地穿刺進了其他人物毛線團一樣盤繞的關係網當中。

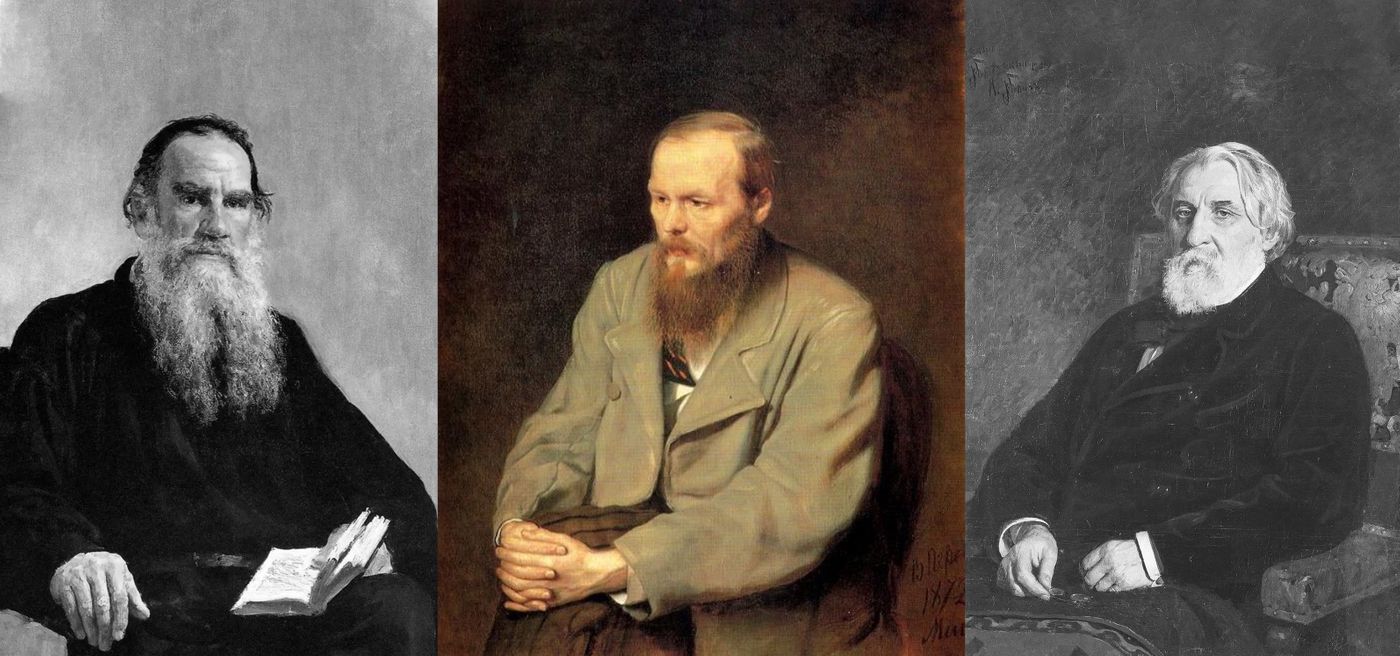

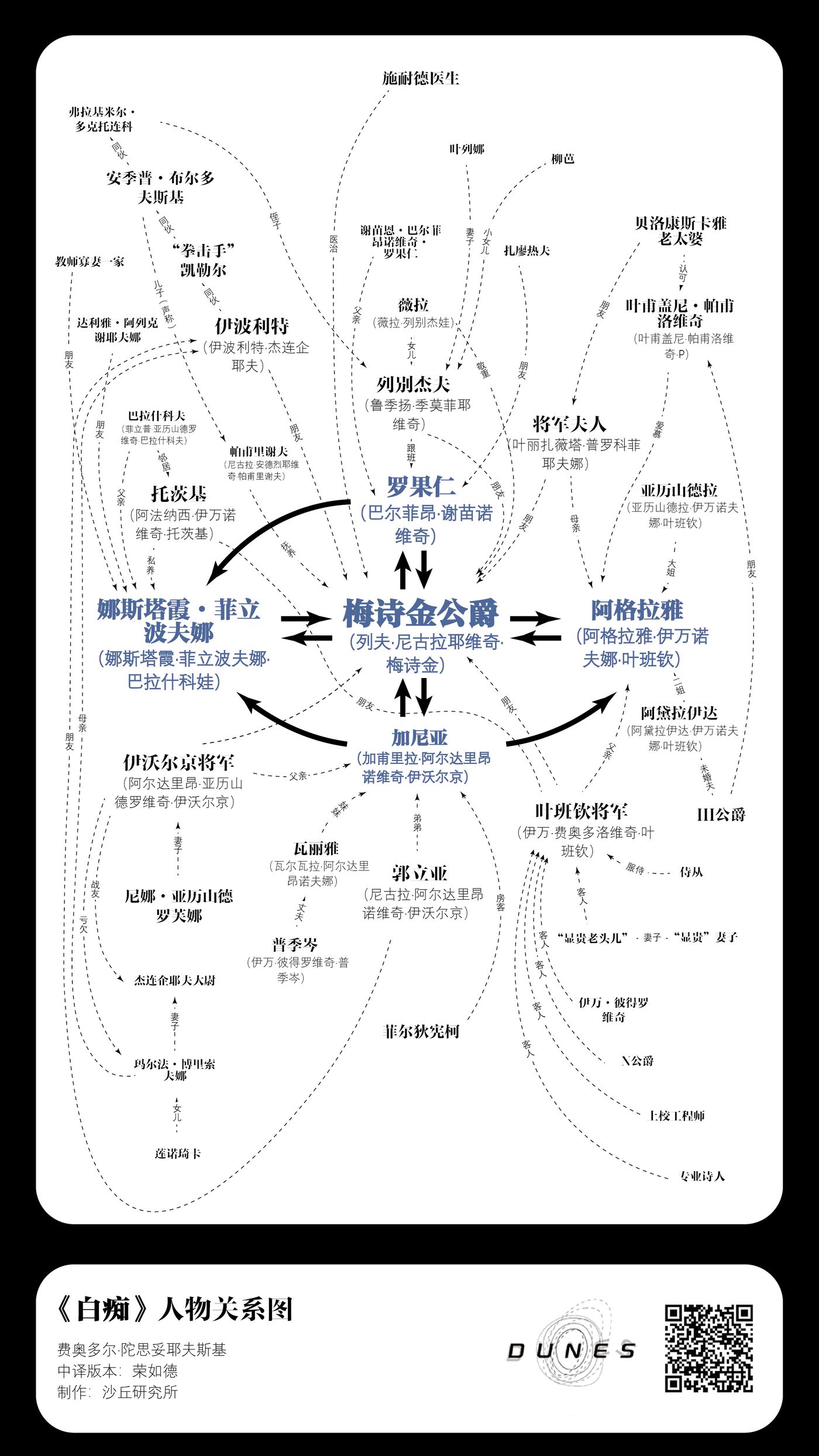

在這張人物關係圖裡我們可以看到,主角梅詩金公爵是一切故事情節旋轉、生髮的樞紐點,但在他的“圓周”之外,還有許多隱秘的交往關係。這番人物關係構成的空間就像是一塊石頭投進池塘推開陣陣漣漪的畫面。梅詩金公爵沒有城府、沒有心機,沒有任何隱藏於他人的念頭。在此處,我們不能無視陀氏在《白痴》寫作當中強烈的宗教指涉——他在稿紙上直接稱梅詩金為“基督公爵”,而當“惡人”羅果仁看到“小人”加尼亞的時候,直接高呼到:“啊!你在此地,這猶大!”

在梅詩金公爵身上,陀氏想要創造的是一個“完完全全美好的人”,一個“至善的人”。這個主人公面對所有人、任何一個人,都懷有無限的愛、慈悲、寬恕與拯救。在開頭的部分,梅詩金公爵這樣對將軍一家的母女說:

“我在那裡(瑞士)留下的很多很多,簡直太多了。這下全部化為烏有。我坐在(回彼得堡)火車上,心想:'現在我要走到人們中間去;也許我什麼都不懂,但是新的生活開始了。'我決心誠實而堅定地去辦我的事。與人們相處我也許會感到乏味和難堪。首先,我決心對所有的人都要有禮貌,要坦率……”

——陀思妥耶夫斯基《白痴》第一部

但是幾乎必然並且早已寫下的,這樣單刀直入的拯救最終落於失敗與毀滅。聖經故事之外,梅詩金公爵的另一個原型是塞萬提斯的堂吉訶德。 “可憐的騎士”即便麵對的是風車,也要舉劍沖鋒。當美好的、理想的、值得拯救的人和情感在故事的最後全部消亡,梅詩金公爵終於精神失常,變成了一個真正的白痴,重又被送往瑞士。在空間上,他來了又最終離開的彼得堡代表了一個渾濁的人間。

04 建築或者室內的尺度上,空間作為舞台進行安排

當從宏觀的分析切入到室內場所,我們可以看到在這個尺度上,陀氏筆下的空間有一種奇特的,甚至怪異的非現實質感,它不是一個清晰、可以界定的建築,而更像是戲劇發生的舞台。從這個意義上說,陀氏在他的虛構世界中做的並不是“建築設計”,而是舞台的佈景設計。

巴赫金、斯坦納和陀氏同時代的文學家都在陀氏的小說創作中重點強調了其強烈的戲劇衝突。陀氏認為,“戲劇方式最適合表現人類狀況的現實性。”戲劇方式仰賴他獨特的“動力學(dynamism)”,而後者需要空間和時間的高超調度才能完成。

相對而言,托爾斯泰的小說是視覺的,他給了我們一個鳥瞰鏡頭,然後依次掠過筆下的大人物和小人物,我們看得見他們眉毛間的英氣和鋥亮的筒靴;但陀氏的小說是聲音的,從人物滾珠落地一般激動的長篇獨白裡面,我們聽到了他們的命運和性情。所以當我們說陀氏的寫作有強烈的戲劇特徵,這不僅是因為小說設定自帶的張力與人物身上的極端性(每一個罪大惡極的惡人都在一些方面有英雄和巨人的身姿,反倒是猶疑不決的平庸者最是可悲可恨),而是說從作品的運行上,陀氏的小說與表演中的戲劇一樣,惟有借助人物發出的聲音——對話和獨白——劇情才能夠獲得實質性的推進。人物一開口,他們的聲音可以長達數頁甚至數十頁,就像是一直被強力壓抑著情感,接著如同一個演說者,把自己絕對地、透明地、毫不掩飾地將自己扔在聽眾面前。而除了這些“人物的聲音”之外的其他劇情,也即是“作者的聲音”部分,則更像是描白、快進或是鋪墊,並且最終,這部分一定讓位或者說服務於下一次對話發生的那一刻。

火花四射的群戲展現了陀氏震撼人心的寫作能力和能量。在《白痴》衝突發生的關鍵幾幕中,多時近二十個人充塞在一個房間,其中每個人物都有著墨,——可能是一句話、一個眼神、一個笑容或者一個動作——,每一個人物都立體地呈現在讀者面前,表達著多元、豐富、變動的情感。

陀氏的鏡頭和他創造的空間掩藏的東西,這兩者是相輔相成的。托爾斯泰在他的作品裡面為我們提供了鳥瞰圖、全景圖,屠格涅夫從“安靜、優美的工作室裡”向外觀察自然的風景,雨果、大仲馬這樣的作家為我們提供了軸測圖、海航地圖一樣清晰的空間關係,但在陀氏這裡,這些鏡頭一概沒有。在他這裡,我們沒有上帝視角。梅列日可夫斯基這樣表述:

陀思妥耶夫斯基更親切,更貼近我們。他生活在我們中間,生活在我們憂鬱、冷漠的城市裡……這是一個剛剛來自生活的人,剛才還在受難和哭泣。

——德·謝·梅列日可夫斯基《論陀思妥耶夫斯基的<罪與罰>》馮增義譯

我們大約可以想像,在晦暗不明的走道和出租屋裡,陀氏輕聲地跟在人物身後,或在群戲的房間里站在一旁,用晃動的鏡頭(上面是收聲的麥克風)進行著拍攝和記錄。在這個人視角的鏡頭里,人物更偉岸也更卑微。

《白痴》分為一、二、三、四部加上一個簡短的尾聲。可能由於躲債、出國旅遊奔波,中間約四百頁的篇幅寫得比較鬆散,有些枝丫似乎缺乏修剪。但是第一部的兩百頁和第四部後半的百頁寫得渾然天成。尤在第一部當中,時間像被放進了高壓鍋裡一樣,兩百頁的篇幅記述了梅詩金公爵來到彼得堡之後不到23個小時的時間(一個晝夜之內——不妨說完美詮釋了亞里士多德在《詩學》中的戲劇“三一律”)。

在這一部分,空間似乎總是處在被塞滿的狀態,每個有限元的小房間裡都充斥著人物的身體以及人物豐沛的動機與情感。這樣的寫作,信息的密度極高,情節推動的壓強極大——從火車上三個人的閒談,到葉班欽家七八個人的初識與聚餐,到加尼亞家十餘人的鬧劇,最後到所有人收攏,在娜斯塔霞·菲立波夫娜生日宴上的“最後一場大戲”,敘事的勢能在這十五萬字裡毫無松洩,直到名垂文學史的“十萬盧布”一幕上演。

在這些群戲中,房間的著墨其實並不很多,是人物移動的身體和一些簡要提到的佈局讓空間變得立體起來。當我們理解了房間的“空間性”是由人的身體構建起來的,似乎更容易理解《白痴》中間篇章中人物近乎隨機地出現又消失的緣故。在巴甫洛夫斯克,有一串讀來讓人暈頭轉向的敘事序列:梅詩金公爵在葉班欽將軍別墅處向阿格拉雅急辯“沒有向您求過婚”,到一行人散步經過綠色長椅去聽音樂會,在音樂會上遇見娜斯塔霞·菲立波夫娜以及一行小丑似的跟班前來“鬧事”,葉班欽一家迅速撤回別墅,再到公爵前去別墅廊台,和阿格拉雅對話,和葉班欽將軍對話,再到公爵漫無目的閒逛,遇見凱勒爾,遇見羅果仁,最後走到了列別傑夫別墅處,一幫人近乎莫名其妙地齊聚此處,為梅詩金公爵慶生,直到伊波利特長達四十頁的獨白結束,天破曉了。

這一個黃昏、夜晚到黎明的敘事,時間忽快忽慢,節奏有時拉得非常緩慢,有時又突然急促起來,主角和配角的行踪都飄忽不定,除此之外,所有人也似乎根本沒有想到過還有睡覺這件事情。如果我們以“劇作家”的角度來理解陀氏的寫作,或許可以略微看懂這種古怪的情節推進——一場群戲,其空間必須是由身體和聲音來構成的,一場戲充沛的情緒必須由一眾人物的在場才能支撐起來,這是他的“合唱隊”。所以但凡是需要的時候,他們就必須出現在這個舞台上,不論這是一個夜間的音樂會,還是一個凌晨的別墅客廳,無論這個配角此前是在彼得堡,或是已經數百頁未曾提及過了。就像是一個專橫的舞台佈景師,他所需要的重點戲,演員就必須到場,因為他們才是他營造空間的柱子與橫梁。

05 可見空間背後,宿命式的悲劇是故事的源驅動力

不得不提及,這些為衝突所做的調度最後服務的都是一個古典式的悲劇結局。這些故事似乎首先在一種神秘的命數當中寫好了,開頭出現的時候結局就已經朦朦朧朧地露出了影子,在這兩點之間,敘事被壓縮起來,以一種流逝速率不真實、充滿幻覺的質感向結局推進過去,人物和情感則在雲山霧罩的有限空間裡面伸展開來。

從這種結構上來看,理智和邏輯的世界只掌管了冰川上面薄薄的一層,而真正支配冰川運動的是水下龐大的非理智的部分,那是神秘的意志、冥冥中的宿命。在《罪與罰》中,我們已經提到,彼得堡像一個暈眩的漩渦,將拉斯柯爾尼科夫推向有罪的一側。這時人物好像並不是自己的主宰,而只是一種必定的命運用來表現自身的工具。

在酒館裡,他聽到了旁桌議論放高利貸老太婆的話語,謀殺的念頭經由他人之口被念出來,就像是宿命的暗示;在乾草廣場,他又偶然聽到了老太婆同居者將在哪個時間段不在屋內,這是他動手的絕佳時機,這又像是一股無形的力量對他謀殺決定做的幫助;最後,在他行動那天,原準備取的斧頭竟然不在原處,當他近乎放棄的時候,管院人的小屋裡“有樣東西倏地一亮”,他湊近一看,居然正是一把斧頭。在曾思藝的譯本中,拉斯柯爾尼科夫笑著想:

理智真無用,魔鬼顯神通!

陀氏的虛構世界裡,魔鬼常有。在《白痴》當中,這種空間和事件上面的偶合也深深地埋在文本中,決定性地影響著故事的走向。在開頭那列開往彼得堡的火車上剛好,正對對方而坐的正是其後漫長愛恨糾葛的梅詩金公爵與羅果仁。榮如德譯本寫到:“如果它們知道對方此時此刻特別與眾不同的是什麼,一定會驚詫於機緣如此奇怪地讓他們在彼得堡——華沙列車的三等車廂里相對而坐。”

這個複雜愛恨關係的另一端娜斯塔霞·菲立波夫娜也以這種“命中註定”的姿態與公爵相逢。如果在這一點上我們把《白痴》與《紅樓夢》做比較,或許並沒有看起來的那麼牽強。在加尼亞的家中,當公爵見到娜斯塔霞·菲立波夫娜其人,與她喃喃地說:

“……因為我想想中的您正是這樣……。我好像也在什麼地方看見過您?”

“在哪兒?哪兒?”

“我彷佛在什麼地方看見過您的這雙眼睛……但這是不可能的!這純粹是我的幻覺……。我從來沒有到過此地。也許,在夢中……”

06 結語

我不是“破譯”了陀氏空間上的寫作方式,這樣的聲稱也是愚蠢的。只能說,在一些角度,我試圖捕捉到這些空間的特徵。陀氏的空間並不是靜態的佈景,它是參演的角色。

城市尺度上,彼得堡與某個“別處”可以構成對照的關係,攜帶有像徵的意涵,為故事鋪設了善惡判斷的基本面以及色調、氛圍上的基礎物料。建築尺度上,房間和景色是內化的“心像風景”,它們可以隨著鏡頭和人物的行進而變化、移動。

在另一方面,那些有限元的室內房間應當尤其引起我們的注意,因為它是、或者即將是群戲“開演”時的旋轉舞台——人物的獨白、肢體動作、房間裡的餐桌、酒杯、爐火,可以共同構成有機的群舞,這時候,空間一定與人相互需要,在這些陀氏指定的場所,人物“開台唱戲”,反過來,人物的身體和聲音又反過來支撐了空間的形態。最後,如果要真正深入陀氏的角色關係和空間的擺放意圖,一種稱為“偶然”或者稱為“命運”的東西在深處支配這些安排,或者說,這些“魔鬼”和“機緣”根本就是小說先於空間和時間的更大、更先行的前提。這些神秘主義的色澤拋光了角色形象和空間的形態——如果可以更自私地結尾的話,這也是我對陀氏作品最著迷的特點。

參考文獻:

列夫·托爾斯泰,任鈞譯,《托爾斯泰最後的日子》,天津人民出版社,2020,見章節“十月十二日”、“十月十八日”;

[1] 費·陀思妥耶夫斯基,榮如德譯,《白痴》,上海譯文出版社,2015;

[2] 費·陀思妥耶夫斯基,曾思藝譯,《罪與罰》,浙江文藝出版社,2019;

[3] 費·陀思妥耶夫斯基,榮如德譯,《卡拉馬佐夫兄弟》,上海譯文出版社,2015;

[4] 喬治·斯坦納,嚴忠志譯,《托爾斯泰或陀思妥耶夫斯基》,浙江大學出版社,2011;

[5] 德·謝·梅列日可夫斯基,楊德育譯, 《托爾斯泰與陀思妥耶夫斯基(上下)》,華夏出版社,2009;

[6] 德·謝·梅列日可夫斯基,馮增義譯,曹國維校,《論陀思妥耶夫斯基的<罪與罰>》,《俄羅斯評論》第二集第三冊,1890;

[7] 約翰·米德爾頓·莫里,《<罪與罰>》 戴大洪譯,《費奧多爾·陀思妥耶夫斯基:批評研究》,倫敦:Martin Secker,1923;

[8] 列·彼·格羅斯曼, 糜緒洋譯,《 <罪與罰>的城與人》, 莫斯科:國立文學出版社,1935;

[9] 約瑟夫·弗蘭克, 戴大洪譯,《 拉斯科爾尼科夫的世界》, 《文匯》雜誌,第30—35頁,1966;

[10] 糜緒洋,《 <罪與罰>的人名詩學》,《北京青年報》,2016;

[11] 巴赫金,白春仁、顧亞鈴譯,《陀思妥耶夫斯基詩學問題:複調小說理論》,三聯書店,1988;

[12] 費·陀思妥耶夫斯基,馮增義、徐振亞譯,《人不單靠麵包活著: 陀思妥耶夫斯基書信選》上海譯文出版社,2013;

[13] 何云波,《陀思妥耶夫斯基與俄羅斯文化精神》,湖南教育出版社,1997;

[14] 樊錦鑫,《陀思妥耶夫斯基藝術中的時間與空間》,《北京大學期刊-國外文學》,1983

喜歡我的文章嗎?

別忘了給點支持與讚賞,讓我知道創作的路上有你陪伴。

發布評論…