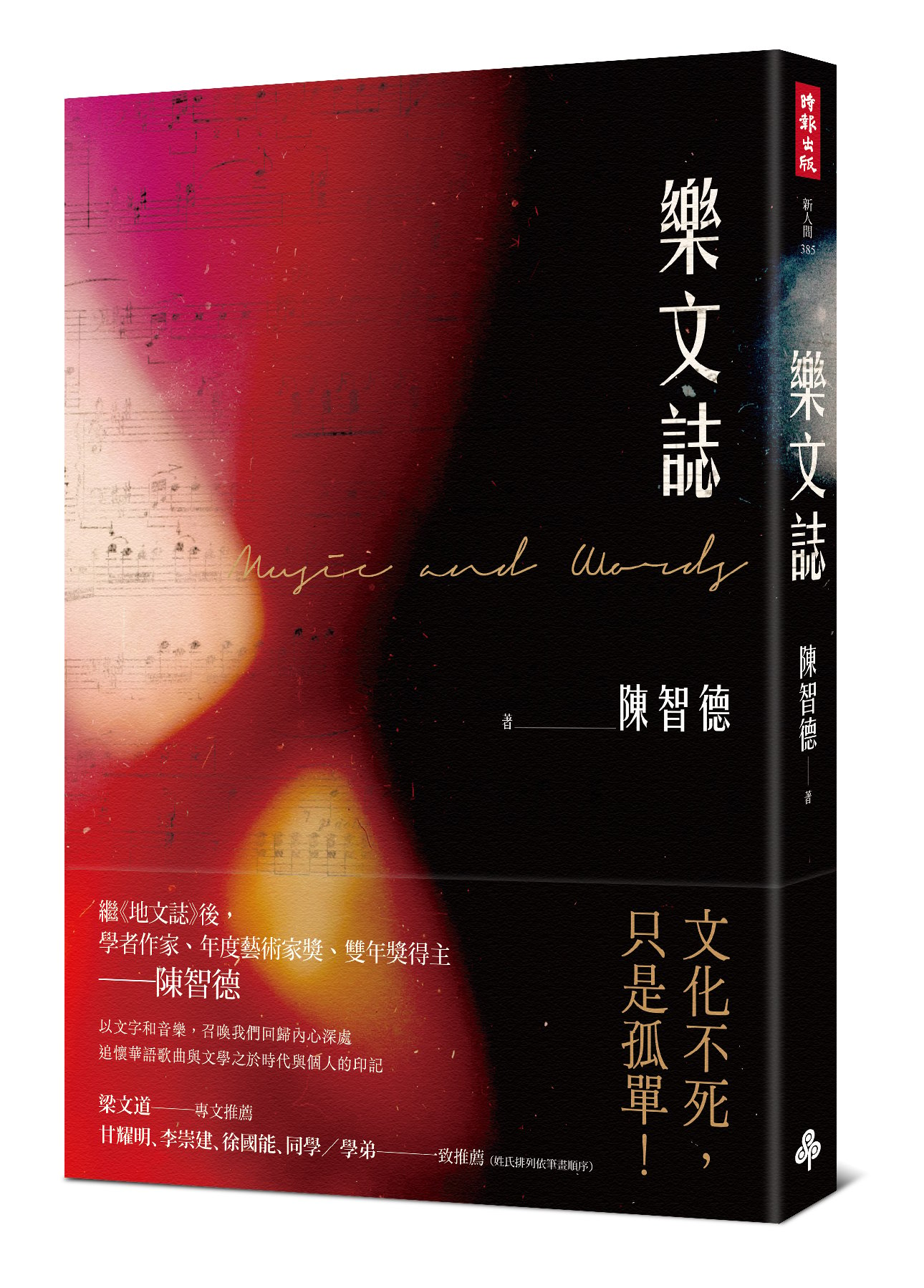

【無形・那陣時不知道的滋味】哪個時勢能沒有歌|訪陳智德《樂文誌》

文|韓祺疇

2023年1月1日,黃耀明在台北舉辦了「邊走邊唱演唱會」,陳智德人在現場,聽到林夕填詞的〈邊走邊唱〉,觸發了幾段關於達明一派演唱會的記憶:2020、2017、2004,最初的一次是1996。此時陳智德已經移居台灣,《樂文誌》即將出版,時代與人的牽引如此複雜,歌曲是理解的媒介,自身也有更複雜的摺疊。

也是1996年,黃偉文為陳奕迅寫了第一首派台歌〈時代曲〉,裡面有句:「好想唱一闕歌/見證日子怎過/哪個時勢能沒有歌。」日子過得飛快,林夕、黃偉文都不在香港;陳奕迅變成了愛或恨都一言難盡的時代標記;《樂文誌》裡還有更多逝去的名字,不只是追憶,而是嘗試理解時代更深縱的切面。

在快樂與悲傷都寫在我們臉上的時代裡

陳智德現時在國立清華大學任教,他的研究室裡擺滿了書,據他在文章裡的記述,從香港遷移過來的藏書共有110箱。離開他的研究室後才好奇起,房間的角落會不會藏著一把結他?年少時夾band的陳智德,左手正在模仿結他的指法,口裡即興唱起了一段〈天與地〉。不是「如果命運能選擇」,他糾正,那首是〈年少無知〉,應該是黃貫中唱的:「人間中到底/可還有溫暖/留低雖太短/時光可逆轉/彷似流水不會斷」。

〈年少無知〉與〈天與地〉代表了兩種態度,前者徬徨躊躇,後者是堅定與叛逆的rock and roll精神,但它們並不對立,因為頹廢與勵志的力量都是必須的。如何破除二元,以文藝的精神思索時代表徵下,眾多複雜的人性面貌,這是陳智德在《樂文誌》的課題。同樣地,也可以由外表迥異的兩首歌談起:陳百強的〈喝采〉與張國榮的〈風繼續吹〉。

「對於1980年代所成長的人,好像也在這兩首歌裡共同經歷了一正一負。〈喝采〉講青年要去向上那部分,我不想去否定它,因為它是站在青年人的角度去寫的,而不是站在政府角度,收編青年人的勵志歌。但80年代也有很頹廢的一面,就是張國榮那種〈風繼續吹〉的形象。」

「陳百強很真誠地帶出正面鼓勵的訊息,也跟他的形象結合。但我覺得複雜的地方就是,這樣健康的形象,最後——應該怎麼說呢——最後好像幫不了他自己,或者都沒有辦法真正解決這些問題。」

在1980年代的時空,人們正面對懸而未決的前途問題,時代的低氣壓引來一波移民潮,2020年代當離散再臨,陳智德想起另一首歌:〈今宵多珍重〉。同一首曲名牽引出幾個年代的名字,1956年原唱的崔萍和翻唱的紫薇、1982年改編曲詞的陳百強、2000年LMF的同名致敬以及2019年my little airport翻唱前者的版本。一首歌擁有複雜延宕的旅程,陳智德在〈今宵不知如何珍重〉一文裡追索它的來時路,不同版本的曲、詞、唱者如何跨時空、跨媒介地對話,每次改編都正回應世代的變化。文中有內行的樂譜賞析,有文學文本的呼應,也有個人的私密記憶,更重要的是講述了時代幽微的暗湧。

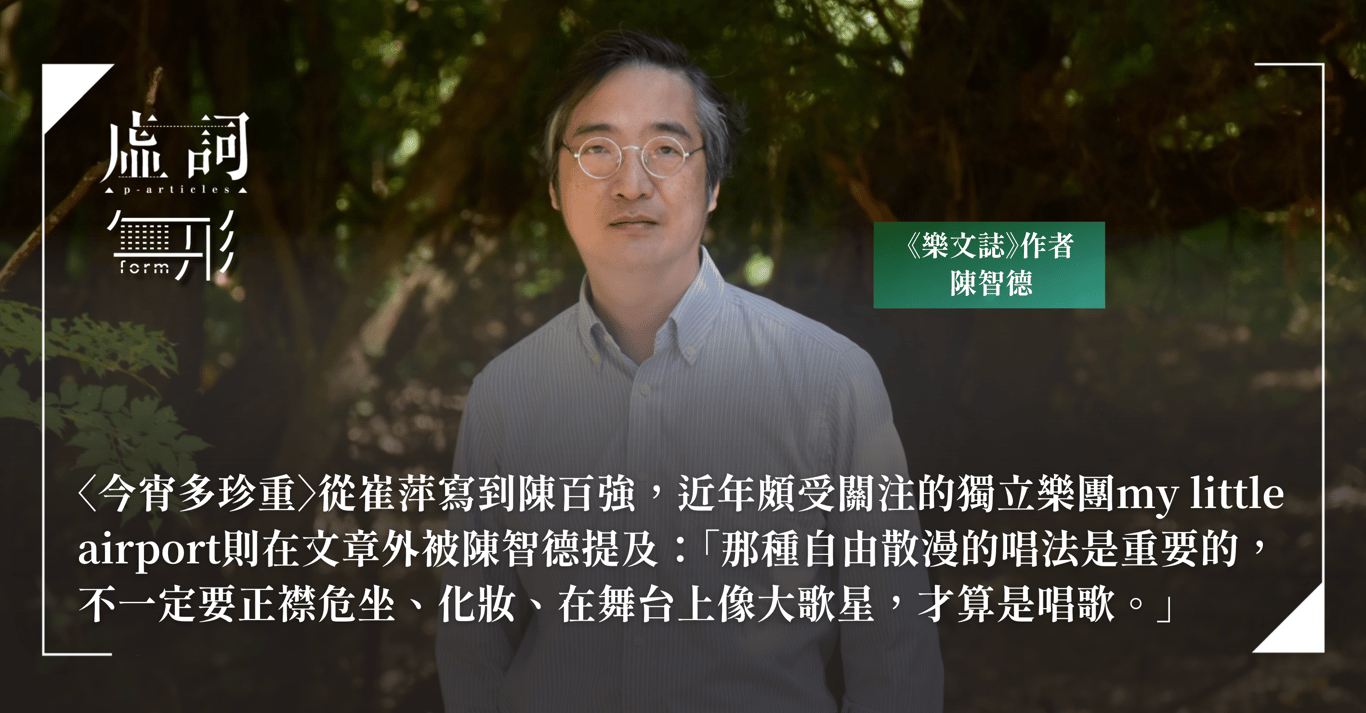

〈今宵〉從崔萍寫到陳百強,近年頗受關注的獨立樂團my little airport則在文章外被陳智德提及:「(他們)那種自由散漫的唱法是重要的,不一定要正襟危坐、化妝、在舞台上像大歌星,才算是唱歌。」

「他們近兩三年有兩首歌叫〈煙〉和〈喫煙席〉,我很喜歡。特別是〈煙〉,它講的不是普通的煙,裡面提到『窒息的空氣』、『熟悉的攻鼻』⋯⋯有其自由散漫的一面,也有呼應這個時代的意圖。」書中也有一篇〈香煙迷濛了甚麼〉,寫到蔡琴的歌、關錦鵬的電影、邱剛健的詩、黃碧雲和鍾玲玲的小說,文章結構如煙霧一般擴散,穿梭在香煙不同的隱喻裡,有時像失神岔開了一筆,又總能順應回來,可能就是自由散漫的力量。

香港浮沉 香港再會

讀者會從學者陳智德的《樂文誌》裡,看到詩人陳滅的身影,文中出現的詩作呼應題旨,也彷彿回溯詩句誕生的時刻。陳滅的詩總在追問虛幻浮沉的香港,卻不必有確鑿的答案;陳智德則會給出他的觀察:異質。

「追溯到晚清時期,香港就已經是容納異見人士的地方。不只是孫文那些革命黨,還有沒甚麼人留意到的、那些清末民初的遺民。這群奉行大清的異見人士,在民初的社會不易生存,反而香港有一個舞台,像學術的領域,能容納他們。」

這不只是一種主動包容的態度,城市的異質特性更是根深蒂固的:「香港就是這樣,不理你是正義還是不正義,是革命還是不革命,它都容納。這樣的言論(自由)精神是香港最核心的部分,甚至不是我們可以任意去選擇(是否容納)的。」

陳智德成長在80年代的香港,時局未明,但社會氣氛尚有開放的一面,這些音樂作品帶來的波動,早已埋藏,多年後才被一一收束。在那個世代,各種多元與異質被包納其中,親歷者會追憶彼時流行文化的盛世,後來者也會從舊日的影音作品中,想像其時輝煌。尤其經歷過更多變遷的當下,傷懷的情緒似乎正在瀰漫,陳智德不否認變化帶來的難受:「但我們某程度上也要接受,本土的經驗是會變化的。」

「即是有阿爺時代的本土、阿爸時代的本土,還有阿仔時代的本土,我們不能用阿仔的角度批判阿爺;或者阿爺也不應該用他的角度去批判阿爸。(甚至同一世代,阿哥和細佬的本土也有不同?)對的,其實那些都是香港的一部份,當然這樣說好像很戇居,但是時代就是如此變化的。」

「(對本土理解的落差)有部分是意識形態的問題,又或者資訊媒介的差別。80年代的本土這麼同一,某程度上是因為媒介的統一性,大家都是聽過那些歌。但現在你有你聽my little airport,我有我聽Dear Jane,每個人都不同。以前張國榮的歌真的有100萬人去聽的,製造出了100萬種共同的可能性。當中沒有對錯的價值判斷,而是一種現象,我們是回不了去,也阻擋不了的。」

虛擬幻海 文字復刻

也許是學者本色,陳智德在〈後序〉裡清晰地說明了《樂文誌》的寫作契機,乃至於文章體例與結構都仔細地自報家門,卷一寫歌曲與時代的印記,卷二憶述自身成長,卷三探討復刻與香港文藝的展望,音樂的線索或顯或隱地貫穿其中。尤其結尾掲示了作者重要的信念:

我寄望讀者讀畢《樂文誌》所真正領受的,不是歌詞文本分析,不是音樂與文學的文本並置互涉論述;而是一種讓時代、城市和個體達致文藝生命復刻與重生的詩化信念。

為甚麼要寫《樂文誌》?怎樣寫?有甚麼困頓、驚喜與預期的成就?陳智德在書中先一步告訴了我們,但尚有一點可以問:那甚麼才是好的散文?

「好的散文要具備文采和獨特性,這是對文章內部的要求,在外部則需要有作家的個性和視野,缺一不可。」陳智德還反覆提到一樣重要的核心,就是文藝的精神:「例如意識形態的問題,很多時候會有正反的判斷:這個是同路人、這是邪惡的。但我嘗試從一個人性的角度去思考⋯⋯文藝是關乎人性的複雜。」

在劍拔弩張的氣氛下,文學要避開非黑即白的陷阱;而文學在現世所面臨的挑戰,還有網絡與科技。《樂文誌》卷三的〈香港心之復刻〉,正是探討在萬物虛擬的世代,實體書冊與復刻精神的重要性:

在電子時代,高速網絡的新世紀,文字傳播得更快也可能變得更虛弱、更易於被扭曲播弄,我們更需要書冊,需要書冊中的文字,需要有印刷機,賦予文藝的生存意志,如同上帝向人吹一口氣,書籍將永遠作為文字的母體。

不能否認,科技能為藝術及其中的復刻帶來助力——像印刷機也是一種科技——只是陳智德仍然認為,更多的經驗無法被數碼虛擬:「你一定要把唱片放上去,慢慢幫它抹走塵埃,然後還有幾顆塵粒留在裡面,轉出來的那些聲音才是黑膠的聲音,整個過程是一個實體的經驗,沒辦法虛擬的。」另一個例子是翻閱舊報刊的過程,電子化讓我們迅速找到目標,卻缺乏了意外驚喜:「以往到圖書館看微縮菲林,一格一格地捲著看,你找到目標資料之前,會看到大量沒有用的東西,卻可能在你意料之外,是有用的(⋯⋯)電子化是這個年代的新的經驗,是方便了,但如果你要真正理解那個舊世界,你也要掀起實物,去感應一下。」

「虛擬的作用又是甚麼呢?在實物沒辦法流通下去、被禁止的時候,虛擬就發揮它的力量。那個關鍵是要搞清楚,究竟虛擬和實體各自意義在哪裏,而不可以任意去將之取代。」

說不出的未來我們尚要等待

詩集《市場,去死吧》在2008年出版,引起迴響,至今仍是一本為人津津樂道的作品。十五年過去了,來到另一座學院的陳智德,正在準備接踵而來的教學和研究計劃,也許一部由香港學者撰寫的香港文學史——終於——正在面世的路上。詩人陳滅呢?我們大概尚要等待,他說近年已累積了近百首詩作,出版待定,尚在排期。時勢或好或壞,歌或慢或快,見證日子也不要忘記邊走邊唱。