霞映西營盤

霞映西營盤——與林青霞共進晚餐

鄭遠濤/文

《緣起香港》緣起於我和黃心村在太平山的行走,走了兩年,兩年的話題都是張愛玲。我狂讀張愛玲,她狂寫張愛玲。她嘔心瀝血地寫,我一個字一個字地看,文章很長,我卻邊看邊擔心,生怕很快會看定。——林青霞

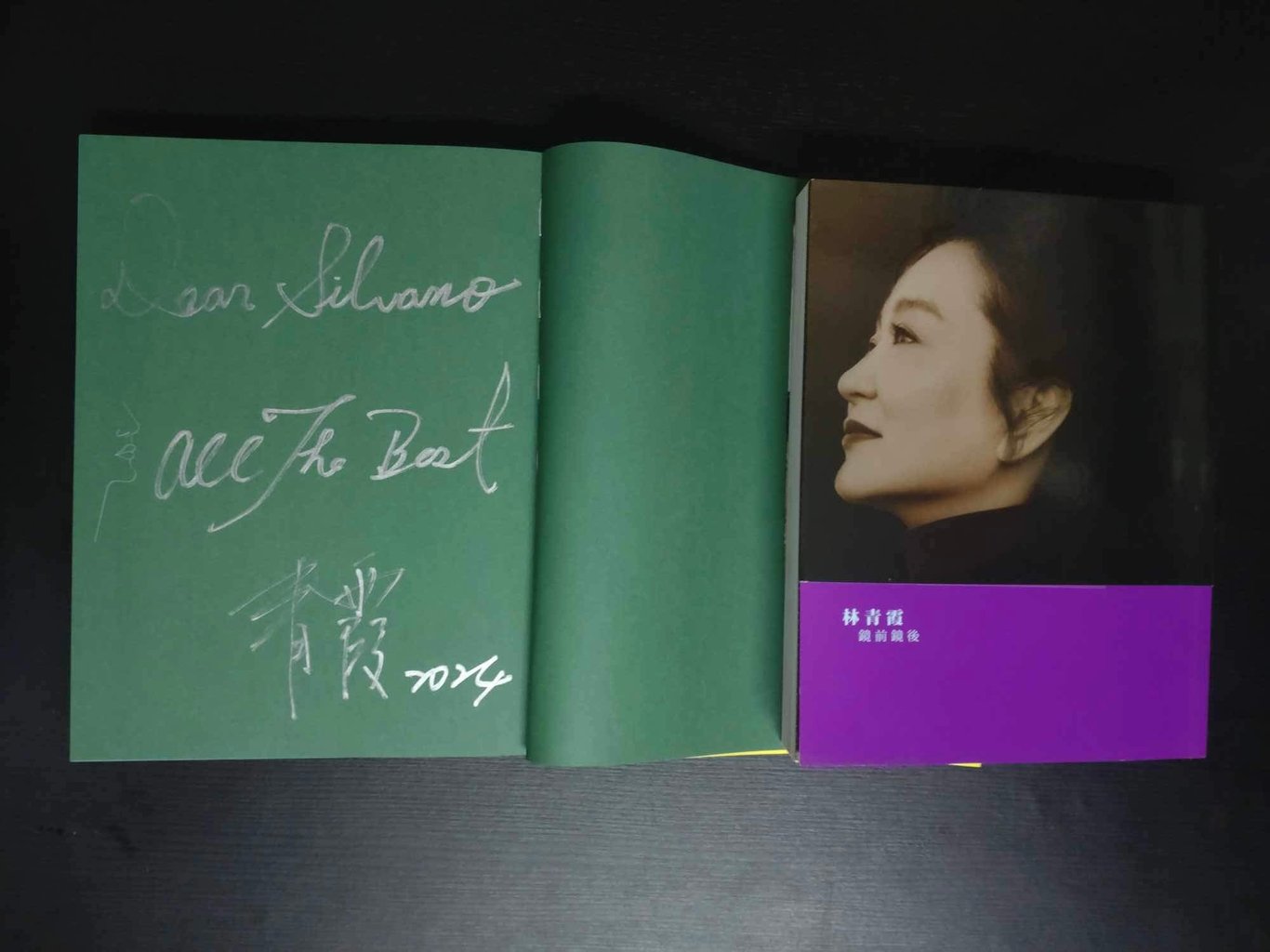

五月十三日講座結束離開港大,就我一個人既沒有八達通又掃不了行程碼,只得讓大家等我去客務中心買張單程票,再同乘短短一站地鐵,來到西營盤一家潮州菜館。黃教授首先推開一個包間房門,一室陌生面孔;當她第二次打開一扇模樣相同的房門,落在多數人背後的我還沒明白過來,只聽見滿堂驚呼,原來是林青霞在裏面等我們!剛才的講座是我主講自己如何翻譯張愛玲,過後他們說,傳聞的神秘嘉賓林青霞果然來了,在門邊不著痕跡地落座,但是「遲到早退」,翩然而去。港大配備的電腦屏幕較小,我始終盯著眼前的幻燈片幾乎頭也不抬,連驚鴻一瞥都沒有,甚覺惋惜。哪想到立即就是第二次機會。林青霞一身墨色綢緞,墨色帽子,白球鞋,神采奕奕地迎了上來。黃教授以東道主身分引見我,青霞便送上一個大紅色禮品袋,袋面親書「鄭」字,內有她專誠簽贈的兩本書,字跡豪邁漂亮;其中一本她題了花體字All the Best,一句尋常語出於她之手,分外叫人如沐春風。我拿岀一冊拙譯John Berger小說《到婚禮去》,當場寫上「For Brigitte青霞老師」並簽名回贈,她見了說「喲,『青霞老師』,不敢當。」我說,是該這樣寫,你是永遠的傳奇。三人行必有我師焉,何況是她,大家都敬佩她為人直爽仗義,銀幕上千變萬化,寫起影壇往事來筆端凝練又深情。

當黃教授引見與林青霞已有文字之緣的謝有坤時,她詫異道:「張迷客廳是男的呀?我一直以為是女的咧。」我插話打諢:他雌雄同體。大家哈哈一笑,青霞卻露出彷彿又吃一驚的樣子——也許一時以為我指人家有兩套器官?家母說在華人女演員裏她最喜歡林青霞(她說外國的最喜歡Ingrid Bergman),欣賞其剛柔並濟的氣質。這當然又是比雌雄同體更高的讚美了。

黃教授說道,青霞的習慣是先合影,再吃飯。大家會意,知道不管稍後有無杯盤狼藉、面紅耳赤之狀,決不許拍。《重慶森林》裏金城武有一句著名台詞:「我跟她最接近的時候,我們的距離只有零點零一公分。」攝畢合影,我發現自己跟她最接近的時候,距離不足零點零一公分,因為眾人微微側身拍照之際她的肩膀挨著我的胸口,體溫相觸。

東道主問我這餐想喝紅酒還是什麼,我答紅酒,讓挑選品種卻感到為難,於是邊往外走邊說:你們決定就好,我不知道budget的。語帶詐嗲任性,他們又笑了,林青霞的笑聲特別爽朗。回到包間,大家已坐了下來,有人注意到我換了裝,白T恤外面新披著一件菱形拼彩印花襯衫,扣一粒鈕。是巴西聖保羅買的,我強調。青霞說我喜歡你這樣的性格,愛美。(粵語叫貪靚嘛。)

抿著紅酒,我恭敬不如從命,率先夾了幾筷子冷盤鹵水三拼。大家閒談著,青霞說起剛才的講座,說她喜歡我關於好譯本的話:「鏡子不僅會反射光還會自己發光」。那是引用George Steiner,現在聽她這麼講,我會心地想到大概優秀的演員亦同此理,你不是在反射電影主創即所謂「作者」(auteur)的光芒,而總得會發出自己的光,方能令戲活起來。

我提起《滾滾紅塵》,那部三毛編劇、影射張愛玲情史的電影經典。事有湊巧,我跟我先生前不久才重新看了一遍修復版,再次讚嘆她演技之出色。問這是否她最滿意的作品,青霞說:「算是自己喜歡的。」她略帶山東腔、多少叫我想起朱天文一家的純正國語和正式訪談中一模一樣,只不過此時此刻,林青霞就坐在我身邊,她開口對全桌人說話或傾聽別人談講時,我可以自然而然欣賞她完美的側面,以及左耳上一顆璀璨大鑽石。她心目中並沒有一部自己的代表作,但看得出來,她深深懷念從影的歲月,餐桌上提起李翰祥1977年版的《金玉良緣紅樓夢》,片中她反串賈寶玉,我記得,她的扮相活潑俏皮又令人驚艷。我說少年時去戲院看(其實是廣州的電影廳,已經刪剪了最纏綿的片段)《白髮魔女傳》,被她和張國榮的激情戲震撼到了。她說很多人有同感,不過當年實際拍攝時她自己其實毫不尷尬,因為張國榮的存在沒有讓她感到自己在跟一個異性對戲。順著張國榮話題,她憶起作為觀眾看見張國榮梅艷芳在台上共舞,張比梅還更加……見她努力尋找一個恰當的形容詞,我補白:嫵媚。不知誰說到《東邪西毒》,她一人飾演分裂的兩角慕容燕、慕容嫣,我便提起該片的英文字幕有趣,雙慕容的名字是Murong Yang, Murong Yin,否則外國人無法懂。青霞說真的呀,從來不知道。

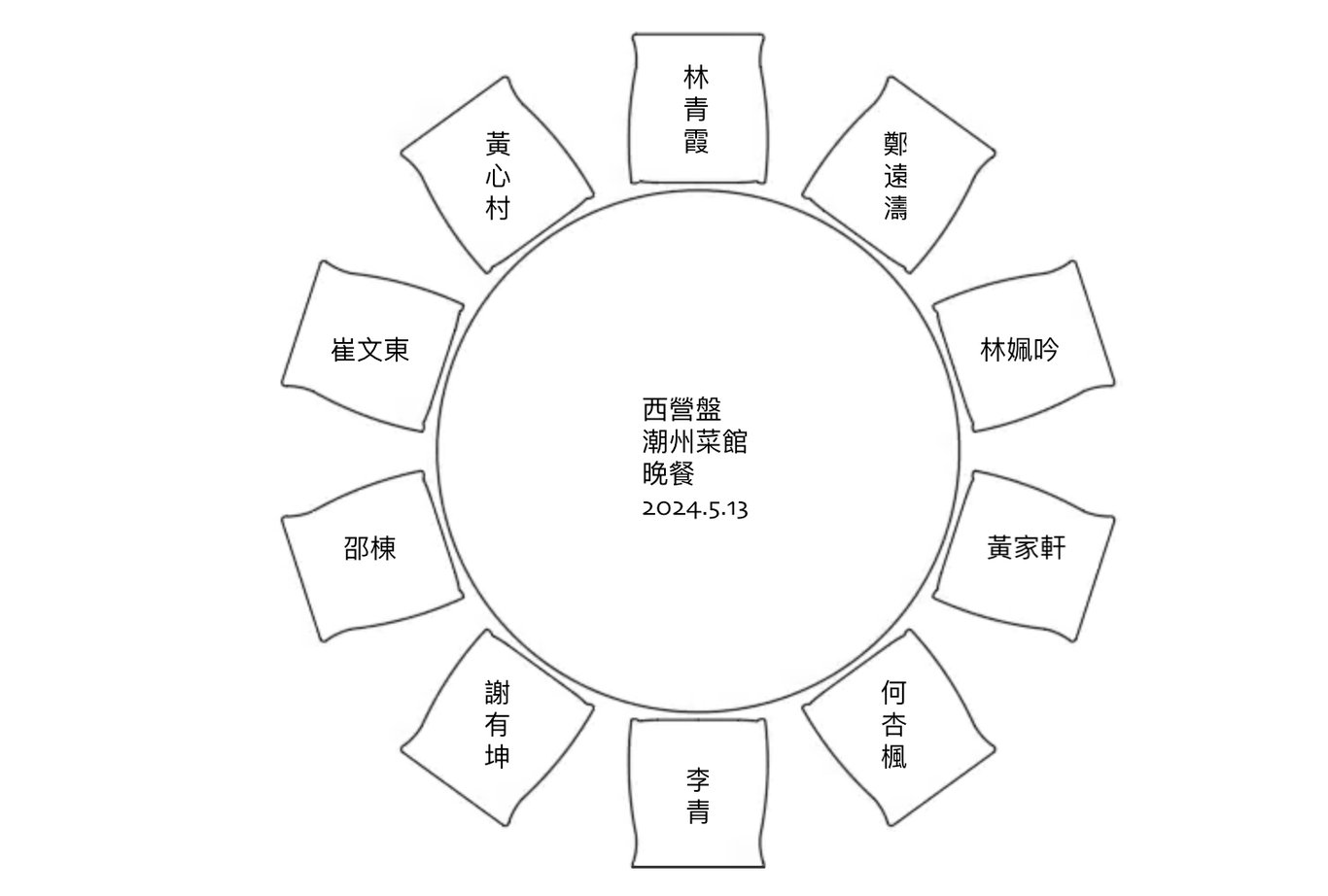

先前講座裏,我向聽眾提到上午才和黃教授、謝有坤一同造訪宋家客廳,跟宋以朗先生歡聚。有坤與我合買了十六枝紅白玫瑰帶過去。數目是無意的,今晚我卻發現自己是張愛玲研究新方向系列講座的第十六位講者,成了美妙的巧合。十人圓桌,林青霞左首的殊榮給了我,右首坐著閨密黃心村教授,黃教授旁邊是崔文東教授、邵棟教授,他們都在我之前各做了一場同系列的張愛玲講座,今天友情出席,謙謙君子,餐桌上自甘淡泊,話不多。我讀過崔老師對〈相見歡〉故事原型的細緻考證,今晚聽他講起〈留情〉與〈傾城之戀〉的主角原型來自同一對夫婦,甚覺新穎。黃教授穿針引線,提起邵棟的小說創作,因我尚未拜讀,聽岔了也說不定,但印象是邵棟表示他寫那篇故事,有意為疫情時代的人生留一份記錄。

林青霞的席位正對著用「一把青」筆名寫稿的李青小姐,她盛裝而來。李青的一邊坐著「張愛玲百科全書」謝有坤先生,另一邊是中文大學的何杏楓教授。剛才講座方結束,何教授上來跟我寒暄,我便告訴她廿年前便看過她在嶺南大學的張愛玲研討會上的發言錄影,沒想到有一天能相識。她青春常駐,娃娃臉二十年不變。那次嶺大研討會盛況空前,有夏志清遠道而來,可一不可再。何教授旁邊是黃家軒老師,棕色鬈髮,一副白框眼鏡搭配明暗紋白襯衫,很醒目;黃教授自豪地說Alvin是我聘入港大的。他研究過黃碧雲,如今在寫關於香港酷兒文化的書。家軒右邊即我左邊,坐著林姵吟教授,她謙稱對張愛玲所知不如大家細詳,一頓飯下來話很少,只記得當我信馬由繮說著如果有靈魂轉世,靈魂就會隨著人口增殖而「稀釋」的時候,她笑著脫口道了聲So sad。直到散席一同步行去地鐵站時我才有機會跟林教授聊天,得知她是台北人,最初念英文系,如今在港大中文學院任教。

文藝掌故也是大家熱衷的話題。李青在朋友圈記曰:「從沈從文惹怒丁玲到盛宣懷孫女嫁邵洵美,從在夏威夷見到唐德剛到被唐書璇推薦演《一把青》,很難相信,這些都出自青霞之口,(下略)」。的確,林青霞見聞廣博,即使不寫文章也是最好的說故事人。她講到那件導致張愛玲編劇生涯結束的往事:1964年電懋老闆陸運濤帶著公司高層出席亞洲影展後飛機墜毀,噩耗傳來時眾人哭成一片……青霞娓娓道來,好像那是親身經歷一般,其實事情發生於她入行之前,想必是聽前輩說的。

青霞說張愛玲小說中她最喜歡〈封鎖〉,不少人表示贊同,那確實是個精美絕倫的短篇,好得叫胡蘭成從藤椅上坐直身子——其後的故事眾所周知。我問大家,張把小說原本的結局刪掉你們是否覺可惜?那一段蠻有卡夫卡味道。青霞應道,對,讀到那裏我也想起卡夫卡。她也想知道,我們更關注張的人生,還是她的文字?何杏楓回答,一定是文字。我朦朧想到張的人生與文學不可分,然而夜已漸深,薄飲後精神亢奮但連日睡眠不足,畢竟是累的,也就不試圖再發議論了。青霞說到董橋,他並非張迷而欽服她某些文字,〈憶胡適之〉讀了過百遍。

再次從洗手間回來,李青正在講一個長故事,我沒聽見前頭,一時有點茫然,彷彿是她契媽出面替一位淒涼故去的老影星操辦喪事,而她經手全程參與,包括認屍入殮等等,情感上很受衝擊。現在幾年過去了,她想把那段時間的感受寫出來。青霞鼓勵她動筆,並提起自己那篇〈高跟鞋與平底鞋〉就是寫李菁的。我不禁說,啊,我讀過的,原來是她。

沒觀察青霞吃了什麼,吃多少。她面前擱著一小碟別人沒有的炒花生、醃蘿蔔,似乎始終沒怎麼動過。某一刻黃教授說了句,坐在這裏的所有人都和張愛玲有很深的緣份。Yes, we belong. 彷彿詩人奧登(W. H. Auden)對Oliver Sacks說過,世界不是大的,也不是小的,世界是個親切又親切的地方(a cozy, cozy place)。與林青霞共進晚餐,她的風度本身也給我這樣的感覺。

散席的時候到了。這頓飯從六點多鐘開始談談笑笑一直吃到十點多,足足四小時,菜品家常而不奢華,甚至不太留有記憶,是女主角的光采與席間流動的人情分外回味深長。一部細𨋢滿載全部十人同廂落樓,我笑道,咱們也都還苗條!林青霞的司機和轎車已經一同在路旁等待。我車盲,看不出那是否勞斯萊斯,只覺得設計風格嫻雅,一望而知是女士座駕,印象中它微泛香檳粉色,但謝有坤說是白色車身,白得發亮。司機代開車門,影后跨進後排左席,氣度一如在紅地毯場合中,黃心村教授從另側登車,坐上後排右席。汽車似乎過了許久才發動,我們八人揮手又揮手,青霞也貼近車窗一再跟大家揮別,面影始終笑容可掬。轎車沿著西營盤行人已寥而燈火尚明的長街迅速遠去,「香塵細細」。

我回贈青霞的書是《到婚禮去》。其實給它寫過譯者札記,結尾寫道,當莎翁筆下的一對青年情侶誓約長相廝守,說的是“For ever and a day.”永恆之外再加一日。在這個倏忽變幻的塵世裏,林青霞的聲光影早已註定比我們自己的小成績遠為恆久。她屬於藝術的永恆,而我擁有與她促膝並肩的「一日」,怎捨得不記下?書此小文延展一段難求的幸福時光,直到永遠。

二〇二四年五月廿日寫於旅途中