用米兔的理性和新知分析“北美女权群性骚扰指控”事件

本文经北大飞授权帮忙发在Matters上。针对中国女权活动家吕频和梁小门的诬蔑和网络暴力依然存在于一个有几十万粉丝的平台“哲学社”上,并且不停有更多扭曲事实的文章和消息通过各种渠道流传。尽管很多人已经对此事感到疲劳,我依然认为需要为被网暴的吕频和梁小门努力一下,用我微小的影响力(因为我的很多发声平台已经被炸掉了)传播一下(阅读量不多的)另一方面的声音。也可从此事反思女权主义是如何被作为一种武器用于攻击和霸凌的。

2020年7月16日

硬性的给懵懂的未成年人套用成年人的标准,再进行判决和惩罚,非常残酷和变态。

Stop the madness.

一

很多人对米兔运动中出现的“相信受害者”,“相信女性”等口号有一种误解。以为这是要求不检视任何证据,甚至禁止检视任何证据,只要提出检视证据,就是“不相信受害者”。换句话说,米兔要求无条件相信任何指控者,要取消被指控人的一切自辩空间。这种看法实为美国右翼对米兔的标准污蔑。比如纽约时报几个月前一篇文章指出,如果在推特上搜索“相信任何女性”(believe ALL women)这个和拒绝检视证据相联系的口号,就会发现几乎全部来自美国右翼的碰瓷。相反的,真正为女性和性骚扰受害者服务的工作者们会非常认真的检视证据,在这个过程中,发现并排除妄图利用米兔进行诬告诽谤者的案例屡见不鲜。比如2017年美国华盛顿邮报就成功挫败了著名保守派造谣组织Project Veritas的陷害行动。

https://en.wikipedia.org/wiki/James_O'Keefe#Failed_attempt_to_sting_The_Washington_Post_(2017)

实际上,正是米兔通过提出一套合理的证据原则,方才开创了真心实意检视性侵问题证据的风气。之前,女性关于性侵的控诉经常被一些似是而非的理由所无视——比如按传统观点,假如指控者和被指控者在性侵指控事件发生后仍有亲密接触和互动,即说明指控为假。这就是一种“完美受害者”的神话,不合理的要求指控者在令其痛苦的经历发生后,必须不惜一切代价与被指控者断绝关系来自证贞洁。推翻这些不合理的原则,才是“相信女性”和“相信受害者”的真正含义。

米兔运动有破也有立。比如在米兔中,“明确同意”(affirmative consent,或yes means yes)原则得到了(进一步)发扬。这种原则认为,进行性行为前,发起的一方必须得到另一方明确和自愿的同意。而这种同意又可以被任何一方随时取消。比如美国Antioch学院在2014年学生守则中规定,学生在发起性行为前必须取得对方明确口头同意。其他大学也有类似规定,但在同意是否必须“口头”(verbal)等方面有一些变通(比如有些残疾人无法进行“口头”同意)。

https://en.wikipedia.org/wiki/Sexual_consent

再比如,米兔绝不禁止被指控者自证清白。相反,米兔鼓励被指控者提出对ta们有利的证据和指控方的证据进行对照,对有关情景进行丰富,使人们更准确理解所发生之事的来龙去脉。

换句话说,米兔运动不但不像有些人认为的那样是一场头脑发热,要制造大量冤假错案的狂热革命,反而是一场理性的运动。

二

下面我们利用米兔运动所提供的理性和新知,试着检视一下最近沸沸扬扬的北美女权群“性骚扰”指控事件。

首先必须指出,涉事双方均为女性,在被指控事件发生时,她们都是未成年人。根据指控方(甲)提供的描述,事情发生在3-5年前,当时她们是同一所高中的同学。根据被指控方(乙)的说法,当时双方年龄为15岁。

指控者甲称,在高中阶段,乙对其进行了没有获得同意的含性意味的肢体接触,最严重的包括摸胸,摸大腿(包括外侧和内侧)等。构成了对她的性骚扰,造成她直到今天的痛苦。

这里就存在一个困难,前面介绍的若干米兔原则,是指成年人间性行为而言。未成年人被认为无法给出有效同意——成年人和未成年人发生的性关系,哪怕未成年一方给出了同意,也可被判定为性侵。但如果双方都未成年又如何?未成年人之间带有性意味的接触怎么确定是否为性侵/性骚扰?这里任何一方同意与否都不是关键,毕竟ta们被认定都无法给出有效同意。说实话,这是我的知识盲区,还需要进一步学习。

但问题在于,北美女权群里参与争论的若干位朋友坚持认为,必须把本来应用于成年人的“知情同意原则”硬性应用于这一对未成年人之间发生的事情上。这也是指控者甲确定乙对其行为性质的根据。比如甲在向一位二人共同的同学寻求旁证时说:“没有consent的同意,定义为骚扰”。

所以,如果谁敢以“未成年人”为理由不应用这一原则,那就是无视“幸存者”的感受,犯下了“包庇性骚扰”的大罪,再进一步通过“性骚扰零容忍”原则,可以开除群籍甚至女权籍。

既然如此,我们就先按照这些朋友的意见,看看应用这一原则会产生什么后果。

三

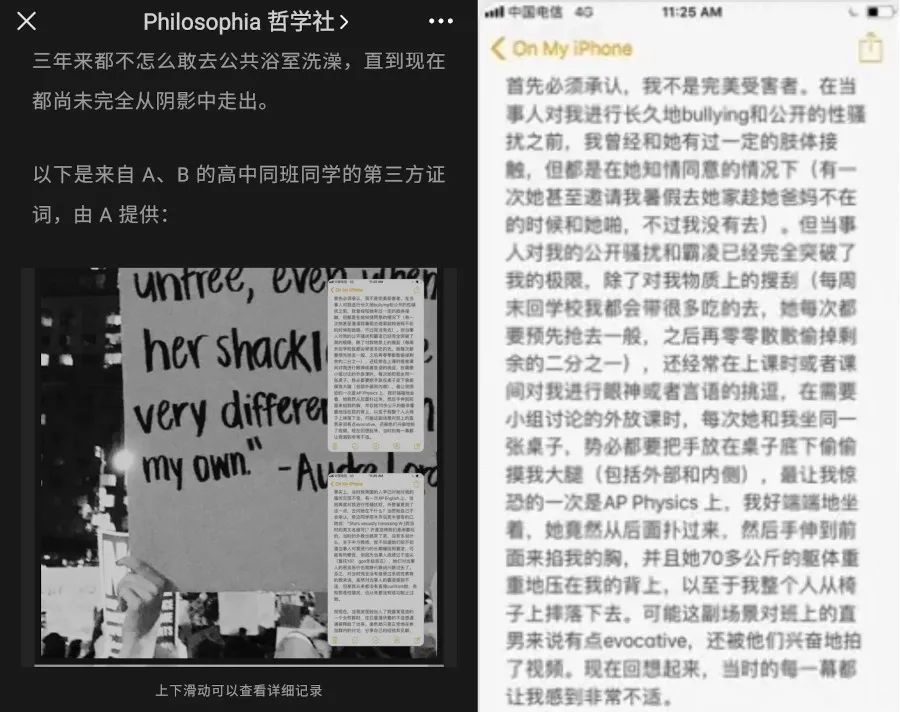

下面我们看甲提出的控诉细节。值得指出的是,在哲学社两次发文(7/9, 7/13)中,给出的甲方对事情来龙去脉的叙述放在一个长图中的微缩小图里。特别是第一次的长图还被放进一个滑动图框,要看清里面的小图,必须先把长图存到手机,再从手机内找到打开并不断放大。这些额外的步骤,导致几乎所有读者都没有真的去看那个小图里写了什么。

好在作者从“北美女权大群”里找到了甲发的几张清晰大图,能够让我们比较完整的看清指控的具体。

图中提出的指控有一些未必属于性骚扰的范畴,比如甲指控乙对其进行了“物质搜刮”——长期抢吃其从家里带来的零食。再比如,甲指控乙对其进行了“眼神和言语的挑逗”。另外有一些事情甲未能提供具体详情所以难以辨析,比如“有一次AP English上,当她再次对我进行性骚扰时。。”。

但包含具体情况的指控有两件,一是“在需要小组讨论的外放课时,每次她和我坐同一张桌子,势必都要把手放在桌子底下偷偷摸我大腿(包括外侧和内侧)”,二是在一次物理课上,乙“竟然从后面扑过来,然后手伸到前面来掐我的胸,并且她70多公斤的躯体重重地压在我的背上,以至于我整个人从椅子上摔落下去”(图中蓝框)。

从这些情况看,乙对甲进行了没有事先同意的亲密肢体接触,导致指控者受到了心理创伤,这一点无论如何也不能忽视。如果强行应用“知情同意”原则,可判定为性骚扰。

但另一方面,甲又提到(图中红框):“首先必须承认,我不是完美受害者。在当事人对我进行长久的bullying和公开的性骚扰之前,我曾经和她有过一定的肢体接触,但都是在她知情同意的情况下(有一次她甚至邀请我暑假去她家趁她爸妈不在的时候和她啪,不过我没有去)”。

这里提到的甲和乙“之前”进行的这类肢体接触,也属于有性意味的亲密接触,而且由甲发起——因为甲的原话:

“都是在她(乙)知情同意的情况下”——只有甲发起才有乙知情同意的必要。而且这种接触的亲密程度可能比较高,因为甲提到乙邀请她暑假去她家“啪”。

不管亲密程度如何,既然有了乙的知情同意,就不属于性骚扰。和乙对甲发起但没有取得甲知情同意的那些行为,性质有所不同。

这是阅读“哲学社”关于此事的文章中甲提供的证词我们得到的印象。

这些证词甲又拿给当年她和乙共同的几位同学要求做旁证。这几位同学均表示,有印象发生了乙对甲进行肢体接触的事件(即图中蓝框内容)。

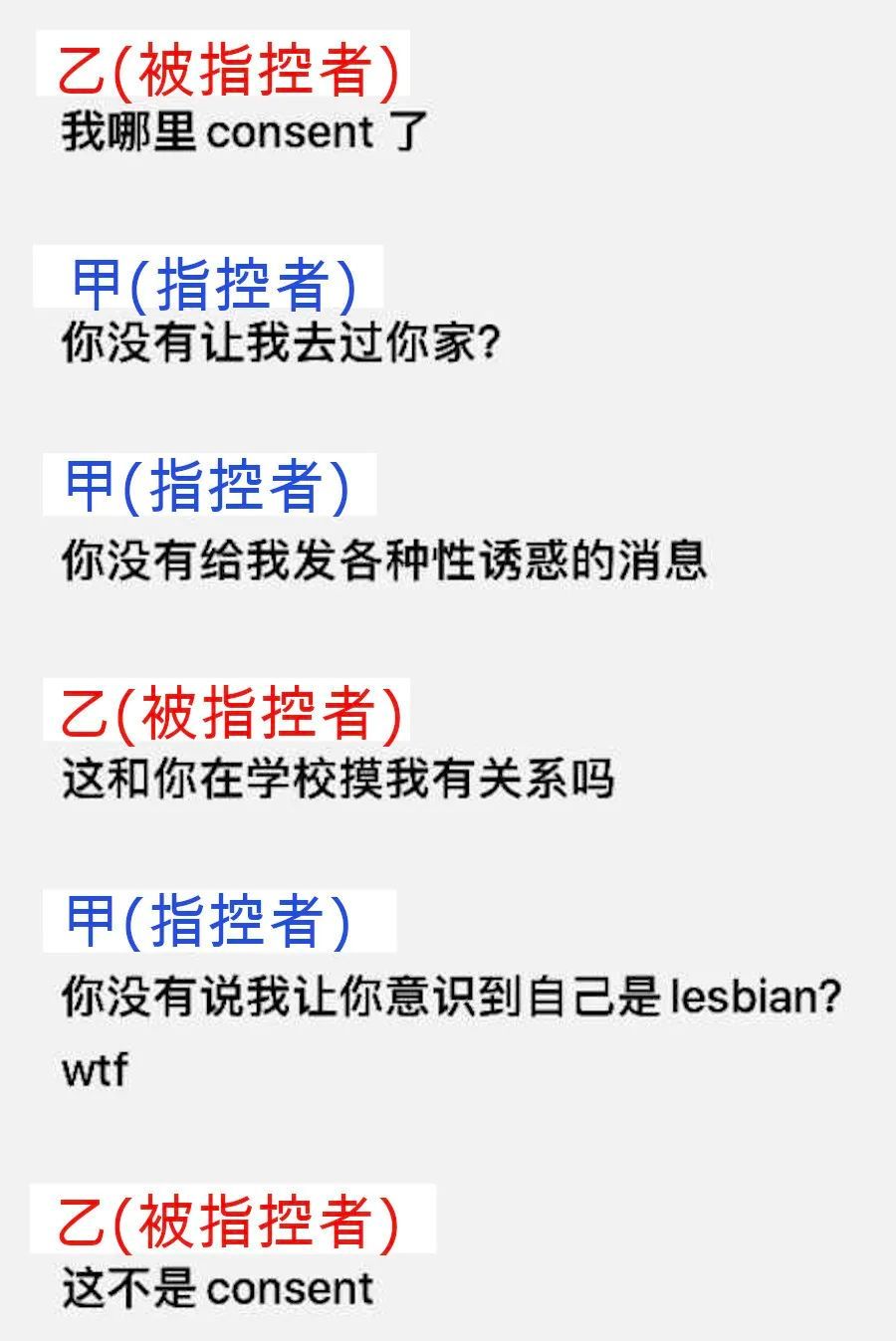

但是,在阅读了北美女权大群里甲乙双方争吵的具体对话后,我发现了一些微妙之处。乙声称,甲主动对乙发起那些肢体接触时,根本没有得到她(乙)的“知情同意”。这种“你说我说”的情况,是非常常见的,但耐人寻味的是乙这么说之后甲的反驳,见下图:

从图中看,甲提出的证据都属于乙在事后的表现。根据前面介绍过的米兔原则,我们用事后一方的表现来论证该方事前是否给出过明确的知情同意,要万分小心——因为这二者完全是没有关系的。比如,我们可以先接受,乙被甲肢体接触后,确实对甲产生了好感,也认为甲对她有好感,所以对甲进行了“诱惑”和“挑逗”——其实甲所指控的乙对其“性骚扰”的那些情节,都是在乙的这种心态和判断下发生的——但这和甲当时对乙发起接触时,有没有真的征得过乙的事前、明确、知情的同意,是完全没有关系的两件事情!

中国人民熟知的牛郎织女故事,牛郎能娶到织女是因为在织女洗澡时偷了她的衣服——这其实是一种猥琐的性骚扰行为。之后牛郎织女成家后很可能确实感情不错,但这仍然不能改变最开始性骚扰的性质。

而且从甲对乙的反驳中看,似乎甲的意思是,所谓知情同意,本身就是从乙事后“诱惑”她这一事实进行的逻辑反推——既然你后来表现的挺积极,所以你当时肯定心里愿意,就和同意了是等价的。这二者当然不等价。

在这一点,我愿意采信乙的说法。即甲在对乙发起性接触时,乙并未真的给出过明确的知情同意。这不仅是根据双方提供的材料进行文本分析得到的结论,还可以考虑中国社会大环境。按照上下文推断,甲对乙的性接触应该发生在双方高中一年级即2015/2016年左右,当时米兔运动尚未大规模发生,明确同意原则远不是美国社会的共识,更不用说中国。所以中国一名高一女生又如何会了解并执行了这一点?实际上,按照甲本人的说法,她甚至是在加入了北美女权群之后才“得益于群里的讨论,逐渐意识到了米兔运动的重要性”。

综上所述,如果强行要对甲和乙的少年往事,应用当时她们根本不可能了解、且只适用于成年人的知情同意原则进行判决,只能说,恐怕是甲先性骚扰了乙,然后乙又反过来对甲进行了性骚扰。

如果真这么强行深究下去,会发现都未必能得出乙骚扰了甲的结论。毕竟甲对乙发起性接触后,乙完全有理由认为这是甲对她发出的邀请和事先同意,所以她再去肢体接触甲(摸腿,摸胸)时,反倒成了有事先同意的一方!

唯一的问题在于,这种同意的有效期是多长?这一点米兔似乎未给出明确答案。如果是插入式性行为,可以比较明确的说有效期只有一次。但如果只是身体接触呢?至少在实践中,我从没看见,无论多么女权的情侣/夫妻在每次拉手抚摸前都要重新征求同意的,也从来没听说有任何人把这看成性骚扰。我的看法是,对于这种亲密度远低于插入性行为的一般接触,一次同意可以持续到某一方用表态的方式取消该同意为止。

按照甲本人的说法,她从来没有给出过取消这种同意的表态。她说(图3中绿框):“虽然对当事人的霸凌感到不适,但是我从来都没有直接confront她,告知那是性骚扰,也从来都没有成功制止过她”。这点丝毫不能责怪甲,无论甲还是乙,当时都是刚上高中的孩子,又怎么可能知道什么叫性骚扰!但仍然,如果硬要套用成年人的原则到少年人身上,则乙对甲的行为不构成性骚扰,甲对乙反而构成了性骚扰。哪怕在她们互相关系中,长期遭受了痛苦的是甲,也不能改变该性质!

而“哲学社”提供的那些指控者甲找到的当年同学作证证词就有误导性了。因为甲向同学提供的是一个一揽子整体描述,既包括之前她是“不完美受害者”部分,又包括后来乙对甲具体行为部分——那些同学所背书的最多是后面一部分。可是材料的这种放置方式,就很容易造成一种读者未必自知的错觉,即“不完美受害者”部分也得到了老同学的一揽子背书。其实并没有,而这一部分反而是可以完全改变第二部分乙所作所为性质的关键。

还有,“乙拥有甲的同意”这一点,并不依存于甲当初发起对乙的性接触时是否真的取得了乙的同意。所以有两种可能,

1、甲取得过乙的知情同意。则甲没有性骚扰乙,乙也没有性骚扰甲。

2、甲没有取得过乙的知情同意。则甲性骚扰了乙,乙还是没有性骚扰甲。

前面说过,2比1可能性大得多。

如果我们真要把成年人的“知情同意”原则用在两个孩子身上的话。

四、

说到这里,我们就该后退一步想想了,这样硬性的给懵懂的未成年人套用成年人的标准,再进行判决和惩罚,真的合适吗?我觉得岂止不合适,简直非常残酷和变态。仅仅为了满足我们这些成年人的某些意识形态快感,就拿两位未成年人做牺牲品,这做法值得谴责。

所以对于甲和乙少年时代的这些事情到底该如何看?我坚决认为,这些事情不适合套进成年人性骚扰的框架进行处理。这本身是两位少年一场悲剧性的误会,导致其中一方受到了很大的伤害。这反映了中国社会对未成年人性启蒙教育的缺失。从甲/乙背景看,她们都是品学兼优的某超级中学国际部学生。学习的目的是出国去美国名校读本科(两人都轻松做到)。学校课程完全和国际接轨。但仍然,在她们性意识觉醒的时刻,没有从学校获得任何如何以合适、安全的方式发起性接触这种非常基础的常识教育。

我既不认为乙是性骚扰犯,也不认为甲是个造谣诽谤者。性骚扰是不存在的,但甲在那场误会中受到的精神创伤是非常真实的。因为这种创伤,她对乙发起了性骚扰的控诉,这可以理解和同情,但对乙是不公平的,又会反过来对乙和甲自己造成更深的伤害。

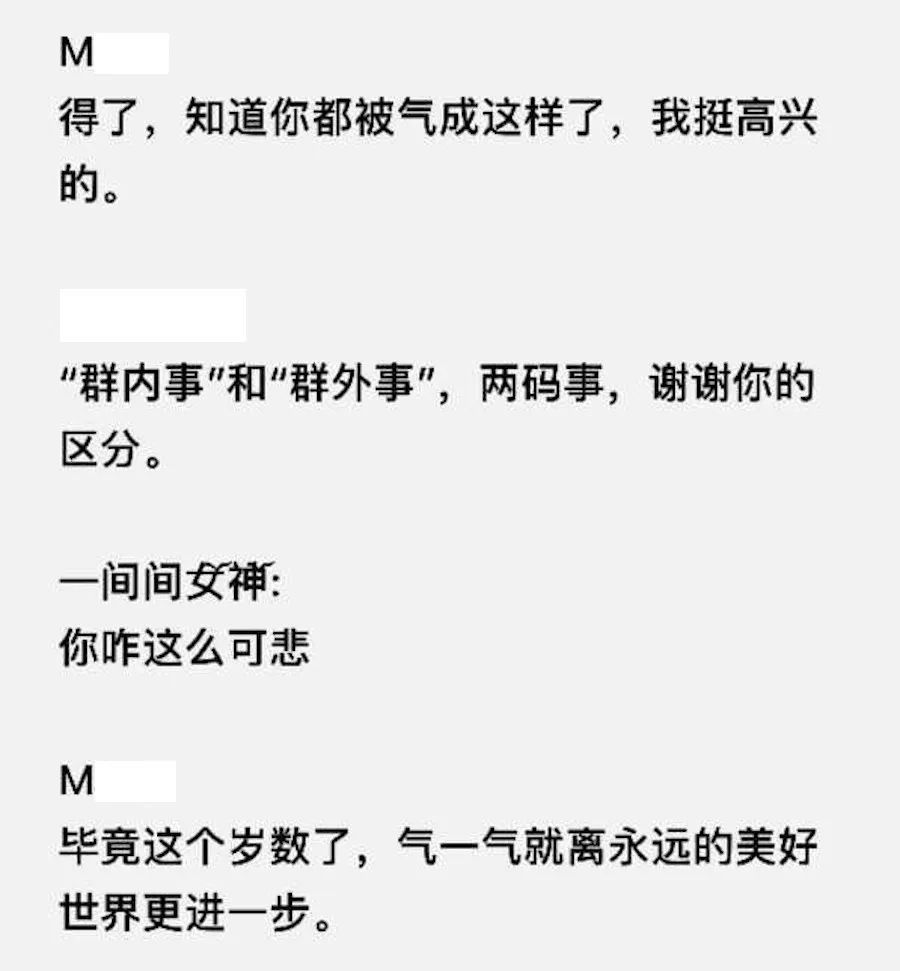

这件事情该如何正确解决,我也不知道。但我通过观察发现,很多自诩为甲的“支持者”的路人,以非常廉价的“支持幸存者”的姿态,又大大加深了对双方的伤害,导致这件事情不断升级,最后严重伤及非常无辜的吕频、粱小门等为中国女权事业大量付出的人。我阅读了大量各个群中关于此事的讨论,发现大部分人无论哪一方的,都还算能冷静讲道理,真正有恶劣言论导致事情在群内升级的只有少数两三人,而最可怕的一位是北美女权群内一位ID以M开头的男性。他看起来似乎有躁狂的症状,随时会丧失理智。比如他非常下作的嘲讽吕频老师的年龄,诅咒她迅速去死。

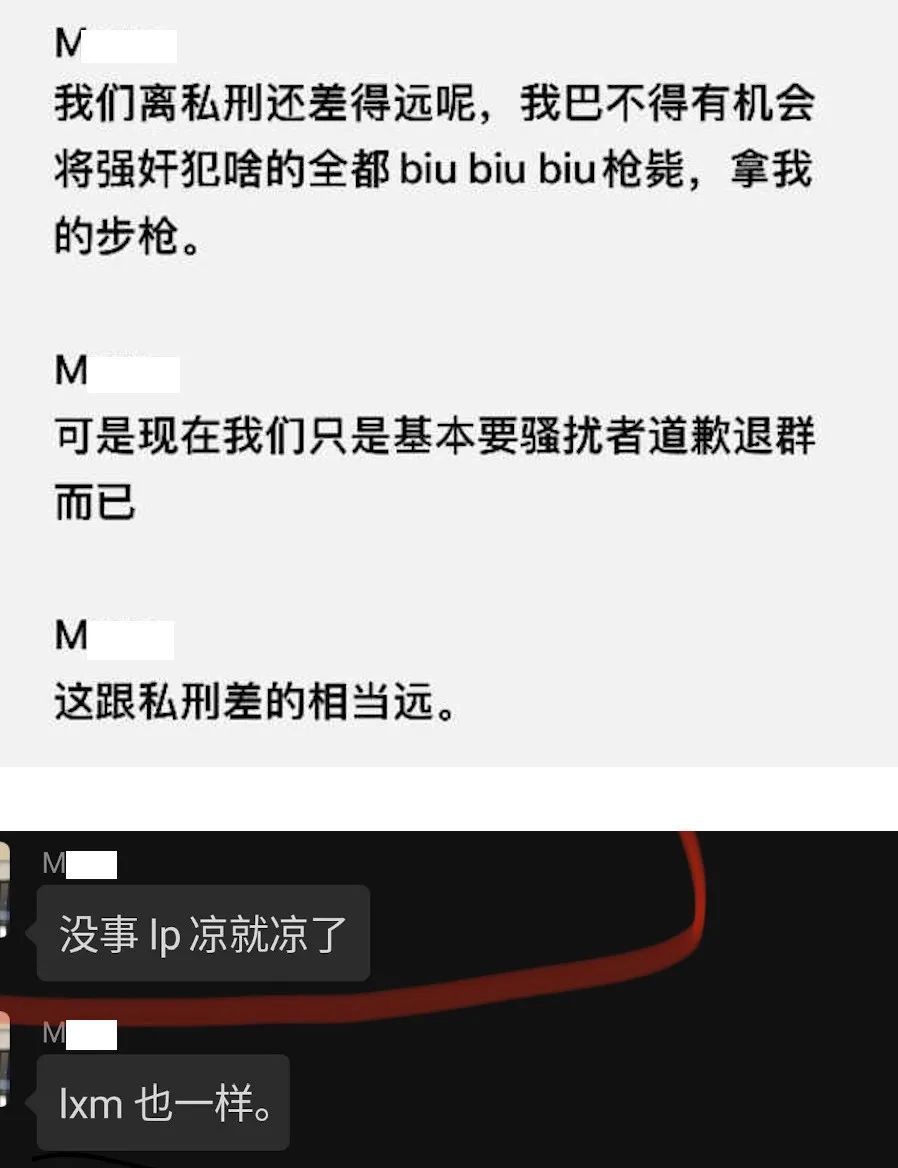

然后他真的声称自己有“步枪”,“巴不得有机会”要把“强奸犯啥的”给“biu biu biu 枪毙”!当我看到聊天记录这一段时,立刻想起,正是此人事后又提出“吕频凉了就凉了”,“lxm(梁小门)也是”等杀气腾腾的说法,不禁倒吸一口凉气。枪支泛滥是美国一项极大的社会问题,多年来独狼枪棍恐怖分子大规模射杀无辜百姓的事件还少吗?而据说此人和吕频、梁小门一样住在美东,且吕频和小门由于经常出头露面,行踪也不是什么秘密。一旦此人真的精神错乱,后果不堪设想。

话说这些年,吕频、梁小门等真正勤奋工作的女权人士经受的实在太多了。这次吕频老师受到暴力枪棍实实在在的威胁,在18年中国米兔运动时发生的针对吕频老师的(又)一场大规模碰瓷事件中,倒有人污蔑手无寸铁(及缚鸡之力),流落在美国的吕频老师要对一位反米兔文章作者采取“极端行动”。这么说的全部根据,仅仅是吕频老师针对那篇文章在私人朋友圈吐槽了该作者,并写了一句“要不要忍”而已!

那时我甚至觉得新鲜——还头一回听见有人说女权人士是恐怖分子。但在那之后把女权主义者和穆斯林并列为恐怖分子快速成了基本套路。

这一回,事情又升级了。一位咬牙切齿地叫着“biu biu biu”的持枪者,要让几位女权人士“凉”。而这样暴力的一个人,据说就是“幸存者”的“支持者”中重要一位。很可笑的是,哲学社的文章署名为“幸存者的支持者们”,一下子就把最广大人民都给代表了进去,而当具体的“幸存者的支持者”做出不堪之事时,又能够以光速撇清,说那只是“路人”。

而正是哲学社写出了以网暴为目的的文章——这不是诛心,如果不是这个目的,就根本没法解释,为何在第一篇中,模糊了所有人的头像,仅仅把被甲控诉用言语进行骚扰的另一位群友的头像清晰放出?哦,之所以在那个时刻有这种控诉,是因为那位朋友是群主小门的伴侣,以及指控者甲在踢乙出群的要求未被小门满足后情绪失控的结果。最可怕的,这位群友是一位拉拉,暴露她的头像,已经不是普通的网暴或者“肖像侵权”那么简单,是未经当事人同意强行出柜性少数人士!这种手法在历史上造成的悲剧还少吗?!

格外令人难过的是,这几位“支持者”非但躲在指控者后面不抛头露面,还把此事的道义责任推给了因为事情不断发生而不够冷静的指控者。指控者说:“哲学社的肖像侵权和我有关,philo(指哲学社)有明确问过我要不要保留,我说留着”。

这事情要专门去问?其他那些人的头像被模糊之前,也都“明确”问过吗?谁都知道,在指控者在气头上时故意去问这个问题,会带来什么必然的回答。一场以“支持幸存者”为名义的网暴,就这样发生了。

还有文章中那些可悲的信息污染和情绪操控。比如,只看“哲学社”那篇文章而没有机会像我一样去仔细查看女权群聊天记录,读者绝无可能像本文一样对“性骚扰”指控进行辨析。能还原事情本来面目的关键证据都被抹去后,读者能做的只有被动接收。

哦,还有对被暴露头像那位网友“性骚扰”的指控,可看梁小门老师文章说明。

这本质上和我文中论述的两位高中生间的“性骚扰”指控有相似之处,即把双方互相的“飙车”开玩笑的言论只拿出一方公布,造成“性骚扰”的错觉。而在梁小门在维权时向“哲学社”要求查看他们掌握的全部聊天记录时(小门只有从12月份以来的),居然遭到了“哲学社”的拒绝。请问这种拒绝是为什么呢?他们想要隐瞒的是什么呢?

这种做法,名为“支持幸存者”,实为绑架指控者,让事情不断升级——然后把责任都推到指控者身上。这绝对不是“为幸存者着想”,也不是“尊重受害者意见”,对指控双方以及其他卷入此事的无辜者都已经造成严重的伤害。唯一毫发无损的,是那些躲在“幸存者”和“哲学社”招牌后的匿名“支持者”们。

五、

我还是希望“哲学社”认真思考一下,这样的后果是不是他们想要的。

我看了看“哲学社”公号的介绍,应该说写的还是不错的。里面提到,这是一个“中学生主导的青年哲学社团”,“前身为北师大实验中学哲学社”,“现已成为全国中学范围内最大的哲学交流平台”。介绍中又谦虚的说“我们的学术水平和知识储备可能有限”,我认为,不管是不是有限,都不是对于评论公共事务最重要的因素。最重要的,应该是有一颗不偏不倚的心。

————————————————————————

欢迎个人用户转发。其他公众号如有意转载请留言