現場》尋找共享空間的可能:黃宗潔談《牠鄉何處?》

文字整理/佐渡守 長期關注動物與環境議題的東華大學華文系教授黃宗潔, 2017年曾應豐原三民書局之邀,與當地讀者分享近作《牠鄉何處?》,並探討人與動物的關係。本文為演講摘要。

《牠鄉何處?》這本書雖然是基於出版社的邀約,但另一方面也是有感於,每次社會上出現關於動物的爭議時,很多討論和質疑往往不斷反覆著對動物的偏見,或是對動物保護的誤解。我自己這些年在教學或討論動物議題時,除了思考當代人與動物互動的普遍狀況,也很希望能夠回應台灣社會動物處境的脈絡。但先前相關的作品並不多,因此希望這本書的思考可以作為一個起點,能夠幫到一些和我一樣,曾經對於許多動物的處境感到心痛無力,可是又不知如何在行動和論述之間找到支點的人。

不過,要討論這本書之前,可能必須先回答一個最核心的問題:「為什麼要在城市裡談動物?」這其實非常違反我們的直覺,但我必須特別強調,整個城市發展跟動物的遭遇是扣連在一起的,而且我們早已在各個面向、用不同方式與動物互動。很多城市研究或地理學,也都早已帶入這種思維──文明跟自然二元對立的框架,是該重新被挑戰了。

英國學者Sarah Whatmore曾舉一個很生活化的例子:我們以為野生動物只有非洲才看得到,可是一邊吃飯一邊看電視上獅子獵殺斑馬,光是這樣的相遇,就已經突顯出文明與自然界限的曖昧性。畢竟背後必須有整個攝影團隊、長程飛行、精密的儀器,才能將畫面呈現到你眼前。更重要的是,包含暖化、人畜共通傳染病等,人類對行動後果的漠視,也已回頭不斷提醒我們與自然的關聯。

另一方面,很多人還是認為:「你喜歡動物,所以才會關心牠們。」我很想打破這種思維,因為動物不像看書、看電影這樣的嗜好,而是無論你喜歡或討厭,牠們都存在所有社會網絡當中,不管寵物、動物園、經濟動物、貿易走私,也都不斷重新定義與挑戰「動物好好待在自然裡就好」的假設。

➤動物待在自然就好?動物自然位置的假設

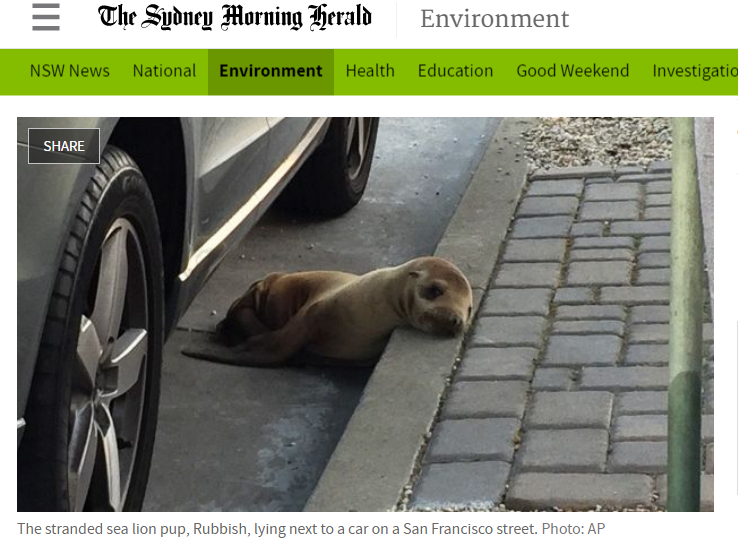

什麼是「動物自然位置的假設」被擾亂跟挑戰呢?兩年前美國發現奄奄一息的小海獅突兀地倒在大馬路邊,更令人驚訝的是,牠是曾被收容中心救援野放過的海獅。不管牠經歷過什麼,海獅在馬路出現的背後都意味著,牠已失去謀生能力,這是一個海洋環境劣化的警訊。

香港野豬闖入市區,也是典型案例。畫面中驚慌的小豬與童裝假人,形成詭異的組合。這種案例越來越多,去年也有兩隻野豬跑進停機坪,最後一隻被撞傷重不治,一隻跳海了。這同樣告訴我們,「動物應該待在跟我們無關的荒野裡」,已經無法成立。

對都市人來說,「自然的位置」是抽象、概念化的。我們希望「動物待在牠本來的地方就好」,至於所謂的「本來」是哪裡並不重要。當我們需要時,就會自己去「親近自然」,遊戲規則也由人來訂,不在規則內便是「失序的介入」。

例如近年北美和加拿大常見熊入侵民宅的案例。因為冬天冷得晚,食物成熟慢,熊只好跑到人的環境來,所以有越來越多人熊衝突的通報,今年又比去年多了四千多件。

➤何謂入侵?何謂干擾?人與動物關係的斷裂

有時所謂介入,甚至不需要真的闖入你家。只要動物在不適當的時間、進入不適當的地點,就會被當成入侵者。香港「未雪」的案例就是其中的代表。

當時這隻小狗闖入港鐵上水站,其實現場有人想抱牠上來,但港鐵不讓民眾自行救援,一度放了板凳指望狗自己跳上來,重點是救援行動才進行6分鐘,列車就決定恢復通行,所以這隻狗就被撞死了。

這是香港動保史上具有轉折意義的重要案例。這件事引起輿情譁然,但當地作家韓麗珠寫了一篇文章提醒我們:

只有在職責和「正常運作」大於一切的情況下,而群體又把責任攤分,活生生的性命才會成為「異物」,必須把牠從路軌上剷除。「異物」的出現並不是因為人們變得鐵石心腸,而是人和人之間,人和外界之間的連結愈來愈薄弱。清晨的鳥鳴、山上的猴子、流浪貓狗……才會逐一成為「異物」,給逐離和排擠。

我覺得韓麗珠提到一個關鍵,「連結的薄弱」(或說關係的斷裂)是造成越來越多衝突的理由。不管狗也好、熊也好,看似闖入錯誤的地方,但事實上牠們跨越的,是隱形的心理界線,也就是我們「想像地理」的界線。

什麼是入侵?什麼是干擾?都是我們主觀的定義。以林佳龍這起夜鷹惹議的臉書文為例:

最近,你是否與我一樣,常在夜間聽到夜鷹的鳴叫聲呢?有人被吵得整夜難眠而向市府投訴,為此市府最近會加強學校、機關頂樓的清理,避免夜鷹駐築巢,擾人清夢,而市府農業局也公布一些小「撇步」,防止夜鷹入住你家!

貼文公開後,卻招來許多民眾反彈,表示市府怎能帶頭對動物不友善?這樣的爭議,讓我們看見對動物友善的民眾其實比想像多,但另方面投訴的人也確實存在,因此何謂干擾?真的因人而異。

這幾年也常見蛙鳴的投訴。我發現很弔詭的,自然在城市中變得「不自然」。在文明乾淨、秩序的邏輯底下,我們對過去這些理所當然的存在,容忍度已經下降很多。

➤符號化的可愛動物,難以建構真實動物的理解

在關係斷裂的現狀下,除了寵物,大部分動物都已被城市排除在外了。而允許出現的動物,也幾乎都被我們以符號置換。公仔、小物、雕塑、圖畫等動物形象讓人愉悅,但符號化的背後,與動物真實情況已經沒有直接關係。

很多吉祥物採用動物符號,例如前陣子大受歡迎的熊讚就是成功案例。有些保育學者因此很感慨,我們對動物根深蒂固的偏見,並不因熊讚受歡迎就改變,從新聞〈採菇男山區遇難靠打火機撐7天 還差點被黑熊吃下肚〉,可知媒體與民眾對動物的恐懼和刻板印象仍非常穩固。

可愛化的動物符號,確實仍可能召喚民眾關心真實動物。只是它無法直接建構人與動物的連結。甚至有心建構,也常停留在表層的呼籲,內裡對更深一層的動物處境,都沒有太多可深入理解的訊息。

很多人可能認為,寵物是城市裡最受禮遇的動物了,但人接納貓狗也是有條件的。包含品種犬,都會打造成我們認為「好看」的樣子。《狗:狗與人之間的社會學》書裡就提到,騎士查理王獵犬改造結果導致脊髓空洞症,大腦被迫塞在過小的頭骨中,終身就像把十號腳塞進六號鞋一樣劇烈疼痛。除了這種狗,各種品種犬也都有各自不同的遺傳問題。

➤城市裡除了符號化,還有被物化的動物

除了寵物與符號化的動物,城市裡剩下我們覺得「有用」的動物,但也不等於牠們就有比較好的待遇。魚是「物化」最典型的例子。很多人基於風水或改善氣氛的理由養魚,比較接近裝飾,跟擺兩棵黃金葛的概念差不多。

日本藝術家三澤遙在台的展覽,從名稱「水中風景」,即可看出魚被當成展品、風景。作品設計幾乎純白,用繁複的素材來構成,有的水非常少,魚在此感覺基本上更接近「耗材」,而非生命的概念。

有時動物則被當成玩具。每個城市動物權發展的速度不一,但類似例子在很多國家都可看到,像〈小白兔、小黃鴨關籠擺滿地 四川活體「套圈圈」引爭議〉裡,「11%的人不覺得殘忍,還是會玩,13%的人覺得無所謂……許多人都說這類遊戲到處都有,很常見並不稀奇。」

此外,動物不只被當成玩具,但凡對人類有經濟利益的,甚至可能被物化到不成活物的境地。今年有動保團體臥底踢爆「怪物狐狸」,新聞寫道:「一組拍攝自五個芬蘭皮草養殖場的照片及視頻,赤裸地呈現了皮草業者為謀取更大張皮草,令這些被刻意繁殖、用作皮草的動物,滿身是病、動彈不得。」

➤牠鄉何處?真的有「對」的地方嗎?

為什麼我們對這些被各種理由納入或不納入城市的動物,有這麼迥異的態度?到底有沒有辦法歸納出一個原則?可能非常困難,因為「動物沒有改變,改變的是我們的心態。」

所以同一種生物如灰鴿,有時被當成浪漫的象徵,有時又是「有翅膀的老鼠」。地理學家Colin Jerolmack認為,態度的差別,是人們對自然與文化界限的「想像地理」改變了。當城市對疫病的恐懼與對市容整潔的想像不斷攀升時,以城市為家的灰鴿就成為出現在「錯誤」地方的,無家的動物。

問題是,又有所謂「對」的地方嗎?

再以香港為例,他們面臨的動物問題,除了野豬,還有流浪牛。農民廢耕後留下來的牛,跟當地民眾仍有情感連結,有些團體也願意照顧。問題是牛在路上被撞死了,還會被視為妨礙交通安全。香港政府為了開發,也覺得牛很礙事,最後竟做出半夜綁架小牛的事,將小牛偷偷絕育。

也就是說,動物甚至待在自己原先生活的地方,也仍然不得其所。但我們必須面對的事實是:除非把動物都逼到滅絕為止,否則人與動物共享空間就是必然。

可是很多人聽到「共享」兩個字就很感冒,認為「這地方是我的,我為什麼要共享?我就是害怕或討厭這些動物,牠們不該待在這裡,應該將牠們移除。」

撇開每個人不同的標準,「動物為何在這裡」這件事,就需要我們去還原脈絡。陳嘉銘在〈香港,就是欠了「動物史」〉中便指出,動物史書寫長期被忽視,如今到處惹人生厭的水塘公園猴子,其實是當年殖民政府為了「生物防治」引入的後果。

作家包子逸的〈鴿子〉一文,也曾描述一群住在美國地鐵底下的鴿子,牠們一輩子看不到天空,地鐵每隔3分鐘就駛過隧道一次。這麼詭異的地方,怎麼會有鴿子?

我們不會知道第一隻鴿子怎麼來的,但有辦法知道牠們是怎麼活下來的。看似不可思議的地鐵鴿群背後,訴說的正是一段人與鴿子的歷史。英國學者Steve Hinchliffe說:

牠們(指街鴿)是人類喜愛與餵養鴿群的長期社會史產物……經過好幾代選擇性的培育,產生了更為友善、較不畏懼人類,對空間的適應也更優於祖先的家鴿……逃離鴿籠,以街道為家的家鴿,發現牠們不僅擁有與生俱來的方向感,更有後天養成的能力,可以記得所見地標的微小細節。因此,街鴿有能力解決野鴿未曾遇過的問題。

在還原長期遭遺忘的歷史脈絡後,這段人鴿互動史,可以讓我們在看待城市跟自然的關係時,更了解那些被視為與人「爭地」的動物處境。

人與動物不見得只能是你死我活的衝突關係,回應的多重性才是更重要的一件事。上個月英國媒體《UNILAD》刊登一則影片,有名男子發現有熊闖入自家庭院,經他「勸說」後,3隻熊默默離去。有網友留言讚揚男子有禮貌,也讚揚「有禮貌的熊」。

我相信有人會說:「嚇都嚇死了,怎麼可能跟熊打招呼?」當然不是每個人都可以,或者都需要這麼做,但這例子讓我們看到回應動物的多種可能。同樣的,狗也好、豬也好,甚至烏鴉,就算移除,也有很多選擇,不單只有消滅一途。

你可以覺得動物很煩,但同時選擇用比較輕鬆的眼光,去看待城市中必然的干擾,而不見得一定要用「給牠死」的心態。我們也有很多很吵的鄰居,但對他們半夜四點的喧嘩,往往也就是默默忍耐,可是動物求偶叫一晚,很多人就覺得忍無可忍。標準落差這麼大,是因為我們打從一開始就覺得「牠不應該在這裡」。

但是,不管是日本的烏鴉或香港的野豬,都不是特地跑來你家裡或童裝店裡,而是和人與動物在城市中的生活空間重疊有關。所以我們要開始認真思考動物的移動,這是一直以來被忽略的課題。

其實,無論是在城市夾縫中,尋找跳躍穿梭路徑的街貓、撿瓶蓋的寄居蟹,或是用人類亂七八糟的東西築巢的鳥,都是從「被我們改變的地景」中去協商出活下去的可能,是一種透過移動體現的抵抗與打破既有秩序的實踐。如果我們願意將動物的移動納入城市的思考之中,我們就不會在戶外的洗手台,設計出讓鳥很容易撞上的,又大又亮的鏡子。現在有些國家會設計給動物走的路,或繁殖季時封一條路留給螃蟹或蝴蝶,就是將動物的移動納入考量的正面案例。

➤重啟思考,把斷裂的連結找回來

該如何把斷裂的連結找回來?我想關鍵還是回到脈絡,回到歷史的脈絡,也回到空間的脈絡,我們才能重新找回那個接點。像攝影師Daniel Zakharov的Modern Wilderness,刻意拍攝動物園裡的動物及其背後的大樓,當我們感受到格格不入的違和感,就有機會重啟思考。

我個人很喜歡《動物園的故事:禁錮的花園》書中,提到大象在動物園處境的這段話:

用「牠們沒被圈養過」一語帶過,是很難形容牠們目前的感受的。在這之前,牠們從沒踏入建築物過,應該說在牠們的概念中根本沒有所謂建築物的存在……人類爸媽將會背著小朋友們走到牠們面前指指點點,學校的孩子也會學到牠們的名字,然後對著牠們大聲叫喊(接著馬上就忘記)。但人們卻永遠不會理解牠們原先生存的那片土地,不會明白牠們所背負的失落,不會懂得牠們內心糾纏的記憶,不會知道牠們是承受了多少東西才站在這裡——一個動物園的展示區裡。

我覺得看見脈絡,就是看見背後這些東西,看見牠們的土地、看見牠們的失落、看見牠們的記憶。看見之後,我們才有辦法回頭去看我們與動物的連結。最後,我想用薩爾卡多的話做結。他在加拉巴戈群島拍美洲鬣蜥時說:

在觀察牠前足的一隻爪子之際,恍惚間,我竟然看見一隻中世紀戰士的手!牠身上的鱗,則讓我聯想到鎖子甲,而在鎖子甲下方的指頭竟然酷似我的指頭!當下,我對自己說:這隻鬣蜥是我的親戚。證據就在我眼前,我們都源自相同的細胞…我想要藉著「創世紀」呈現蘊藏在生物裡所有組成元素的尊貴與美,以及我們都來自相同源頭的事實。

如果我們都能像他一樣承認這個連結的事實,或許對於動物,會有更多不一樣的看法與想像。●(原文於2017-11-24在Openbook官網首度刊載)

牠鄉何處?城市‧動物與文學

作者:黃宗潔

出版:新學林出版公司

【內容簡介➤】

作者簡介:黃宗潔

台灣師範大學國文學系博士,現任東華大學華文文學系副教授。研究領域為台灣現當代文學、動物文學、家族書寫等,長期關心動物倫理相關議題,近年主要研究方向則為城市中人與動物關係。動物與環境等議題之相關研究著作,曾發表於《中外文學》、《東華漢學》、《中央大學人文學報》等期刊。著有《生命倫理的建構─以台灣當代文學為例》、《當代台灣文學的家族書寫─以認同為中心的探討》。曾任2013開卷好書獎文學類評選委員、2017文化部第39次中小學生優良課外讀物推介活動人文社會類評審委員。現為鏡文化書評委員、「動物當代思潮」作者。