失敗者回憶錄110:「李匪怡」和《香港1997》

1977年11月,台灣警備總部宣布破獲了叛亂組織「人民解放陣線」案,1978年1月軍事法庭審訊,判為首者戴華光無期徒刑,另五人分別判三至十五年。在軍事檢察官的提告中,這幾個年輕人犯罪的具體行動就只是散發傳單,而其中「匪嫌」吳恆海的罪證就是他招認於1976年9月當海員時到香港,與「七十年代」雜誌的「李匪怡」會面交談,「李匪怡」表示可安排他去大陸訪問,又給了他一些任務。

1976年我仍然在左派陣營,9月剛遷新址成立天地圖書,因《七十年代》常有文章揭露台灣戒嚴時期的鎮壓不同意見者,並支持民主抗爭行動,確有些海外或台灣來客到雜誌社找我談話,我也安排過一些人去大陸訪問。這些人去了之後,回來有正面亦有反面的反應。約略記得有一位台灣年輕海員來訪,談話間相互交換大陸與台灣的情況,他可能提出過想訪大陸,但初相識不可能為他安排,也沒有留下通訊聯絡方式,何來給予「任務」之事?

看了這報導,我固然一笑置之,我的一些文化界朋友,就常以「李匪怡」和成語「匪夷所思」跟我開玩笑。後來我在《星島晚報》的一個小專欄,索性用「李所思」為筆名。

講這件舊事,就是想說明當年我和《七十年代》在台灣情治機關眼中根本就是敵人。但江南七封信和夏曉華的專訪,他們就偏偏要找「李匪怡」去發布。儘管在《七十年代》刊出前不久,台灣《聯合報》系統的美洲《世界日報》已刊過七信的其中一封,但沒有人關注,原因是《聯合報》老闆是國民黨中常委,自己人為自己人開脫,缺乏公信力。只有在獨立的、對掌權者一貫持置疑態度的報刊發布才有公信力。對中共也是一樣。如果《七十年代》從一開始就像《文匯》《大公》那樣,向中共一面倒,對中共來說也就沒有利用價值,也不會有一段時期在「認同中國」的問題上成為中共「非常有用的白痴」。

實際上,所有具固定立場的媒體,都不可能有公信力,黨派性的宣傳只在封閉的社會有人相信,放到開放社會就是政黨領導人的自瀆,因為媒體的受眾會接觸其他資訊,每個人有自己想法。

我堅持《七十年代》保持獨立性,不惜放棄對自己更有利益的事業,也就是固執於媒體的獨立和公正,知道讀者的需求,媒體應該永遠是權力的監督者。

這道理,我相信中國、台灣的掌權者不會不知道,否則他們就不會將他們非常想發放的訊息輾轉交給外媒去發表了。但儘管知道,在一黨專政或一黨獨大之下,所有權力都是自上而下等級授權,這就決定了不可能辦一個哪怕對權力持小小監督態度的媒體。也因此,老報人徐鑄成說,輿論監督只能靠外國人管治下的保護傘,中共建政前靠租界,1949年後靠最後一個租界的香港,1997年香港主權轉移之後,媒體也就慢慢以至急速走向「愛國愛黨」矣。

從1979年香港九七問題浮現以來,我根據個人的經驗,以及從老報人、學者徐鑄成、徐復觀、勞思光談話與文章中得到的啟示,我從一開始就不相信一國兩制、港人治港。我也絕不相信香港可以實現民主治港。中英談判期間,中共就一直否定香港人有參與決定香港命運的角色。中英聯合聲明發布後,中共開始起草《基本法》,整個過程都圍繞著政制的民主程度爭辯。儘管香港草委有民主派的司徒華和李柱銘力爭,但中共主流意見仍然極力阻止香港市民對政制的廣泛參與。港英當局開始了民主改革步伐,亦不斷被中國強烈反對,無論是香港廣大市民支持的88直選,還是彭定康的擴大選民基礎的方案,每一步都受到北京阻攔嚴拒。經歷過這麼多事件,若還相信中共會容許民主治港,不是太天真了嗎?

但不是天真,而是沒有其他路可以走。在主權轉移已成定局的情況下,唯有站在市民權利的一方,據理力爭多一點民主,或可以稍保障我們的自由和法治。因此,我雖然從一開始就不相信一國兩制、港人治港,但在爭不到「主權換治權」的英國保護傘的情況下,就只能站在明知爭不到的民主一方了。

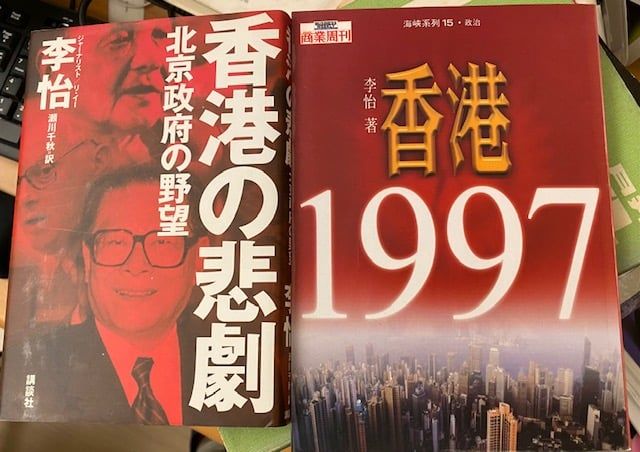

我所珍惜的不是民主,而是自由,特別是可以監督政府任何部門的新聞自由,這是我的志業,也是我大半生的奮鬥和成就所在,如果有成就的話。1996年,我在台灣出版了《香港1997》一書,這本書隨即有日本出版社翻譯成日文出版,改名為《香港之悲劇》。日本版的書名,更能夠概括這本書的內容。2020年,香港有學者說,他的學生驚嘆這本書的內容大部分成為事實。我沒有自豪,不感高興,只有悲涼。

(原文發佈於2022年2月18日)

《失敗者回憶錄》連載目錄(持續更新)

- 題記

- 闖關

- 圈內圈外

- 殺氣騰騰

- 煎熬

- 傷痛

- 動盪時代

- 抉擇

- 那個時代

- 扭曲的歷史

- 先知

- 自由派最後一擊

- 我的家世

- 淪陷區生活

- 汪政權下的樂土

- 淪陷區藝文

- 父親與淪陷區話劇

- 李伯伯的悲劇

- 逃難

- 愚者師經驗,智者師歷史

- 戰後,從上海到北平

- 古國風情

- 燕子來時

- 在左翼思潮下

- 1948樹倒猢猻散

- 豬公狗公烏龜公

- 《蘋果》的成功與失敗

- 怎能向一種精神道別?

- 自由時代的終章

- 清早走進城,看見狗咬人

- 確立左傾價值觀

- 「多災的信仰」

- 最可愛的人即最可笑的人

- 中學的青蔥歲月

- 被理想拋棄的日子

- 談談我的父親

- 父親一生的輾轉掙扎

- 父親的挫傷

- 近親繁殖的政治傳承

- 畢生受用的禮物

- 文化搖籃時期

- 情書——最早的寫作

- 那些年我讀的書

- 復活

- 不可缺的篇章

- 不可缺的篇章 之二

- 不可缺的篇章 之三

- 不可缺的篇章 之四

- 不可缺的篇章 最終篇

- 沒有最悲慘,只有更悲慘

- 歸處何方

- 劉賓雁的啟示

- 徐鑄成的半篇文章

- 五六十年代的香港人

- 通俗文化的記憶

- 左派的「社會化」時期

- 伴侶的時代

- 那些年的太平日子

- 香港歷史的轉捩點

- 福兮禍所伏

- 香港輝煌時代的開始

- 我們是甚麼人?我們往何處去?

- 二重生活的悲哀

- 《七十年代》創刊背景

- 脫穎而出

- 覺醒,誤知,連結

- 非常有用的白痴

- 有用則取,無用則棄(非常有用的白痴之二)

- 中調部與潘靜安

- 非蠢人合做蠢事

- 接近絕對權力的亢奮

- 無聊的極左干預

- 從釣運到統運

- 那年代的台灣朋友

- 統一是否一定好?

- 台灣問題的啟蒙

- 推動台灣民主的特殊角色

- 中共體制內的台籍人士

- 踩不死的野花

- 文革精神

- 文革締造中國的今天

- 極不平凡的一年

- 批判極左思潮

- 民主假期

- 裂口的開始

- 太歲頭上動土

- 愛荷華的「中國週末」

- 1979年與中共關係觸礁

- 那幾年,文藝的沉思

- 愛荷華的平和交鋒

- 從認同到重新認識中國

- 九七覺醒

- 美麗島大審對我的啟示

- 從事媒體一生的座右銘

- 念茲在茲要記下的輝煌

- 香港前途問題帶來的恐慌

- 從來沒有「民主回歸」

- 和許家屯的一次交鋒

- 牢記至今的一段話

- 從創辦到離開天地圖書

- 《七十年代》和天地分道揚鑣

- 「庚申改革」的流產

- 中共幫我們洗脫左派色彩

- 與徐復觀先生的兩年交往

- 徐先生的臨終呼喚

- 「愛國是無賴的最後防線」

- 守護我們的心智

- 江南案的考驗

- 專權政治逆轉的里程碑

- 「李匪怡」和《香港1997》