書評•評書|《Black Milk》:妳有幾個拇指姑娘?

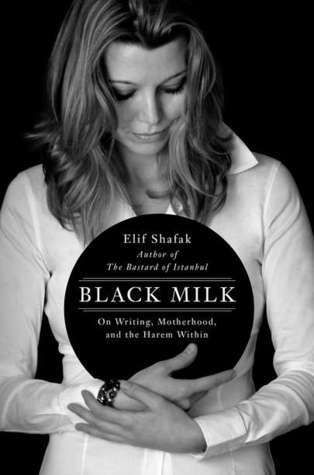

Elif Shafak是我喜歡的土耳其裔女作家,她的推特有超過一百萬的跟隨者,同時她也是一位人權活動人士,常常為女性發聲。她的這本《Black Milk: On Writing, Motherhood, and the Harem Within》是我從生寶寶後就差不多立即開始閱讀的,讀了一年多。這一年多我的體會跟成長也頗豐富。

一、Elif的拇指姑娘們的聲音

《Black Milk》的副標題說得很清楚,是關於「the Harem Within」的。它是一本既極私人的回憶錄,同時也是一本所有成為或者即將成為母親的女性們的集體書寫。2006年,在Elif的第一個孩子出生以後,她患上了極嚴重的產後抑鬱症,無法寫作,開始質疑自己能否成為一位稱職的母親。在《Black Milk》這本書中,Elif從自己出發,將從懷孕開始就出現的聲音安上名字,讓她們成為有名有姓、性格迥異的拇指姑娘(Finger-Women)。她在不同的章節、不一樣的主題下跟這些拇指姑娘們對話、爭吵、傾聽、講理⋯⋯這就是她書題目中「the Harem Within」的意思。於我而言,Elif Shafak是將自己性格的不同面和內在的各種聲音幻化做這幾個拇指姑娘,接納鋒芒畢露、性格鮮明的她們的每一個,彷彿她們是議會中的各個席位成員,有各自的立場、傾向和主張,都值得聽取,值得被看到,並在整個社會為女性制定好的所有規則面前衡量、分析利弊。

應該,任何一個女人在成為母親之前都曾有過望而卻步的感覺吧,那種夾雜著快樂、悲傷、欣喜和未知的感覺。Elif Shafak在她的《Black Milk》中通過給予每一個代表自己的拇指姑娘聲音來向讀者展現了這種交織的愁緒。

因此,《Black Milk》是一部不斷發現自己的書:這一個個拇指姑娘們並不是一下子齊齊上場,開始的時候,她們只有四個,是Elif Shafak自己意識得到的四個不同的聲音。在通往母性的這條路上,有職業型拇指姑娘跳出來告訴Elif——生孩子就意味著職業生涯的結束,還特別引用波伏娃的「In The Second Sex, de Beauvoir reiterates Hegel’s famous dictum that the birth of children often goes hand in hand with the death of parents.」(在《第二性》,波伏娃重申了黑格爾的名言,即孩子的出生往往伴隨著父母的死亡。)在還未生孩子前,這樣的說法也聽得多了,甚至很多女性就是從自己的母親那裡聽到的。試想一個孩子的成長伴隨著母親對自己存在的怨懟情緒,覺得自己拖了母親職業的後腿,生活上也是拖累,是怎樣沈重的一副枷鎖。我倒是欣賞波伏娃,認識到這一點乾脆不生小孩,省得禍害另一個生命。更多的母親是生了孩子卻讓孩子為自己失敗的人生、窩囊的抉擇負責,懦弱又不願承擔,是為不齒。當然,也有一個現實派的拇指姑娘,她一切從最實際的角度考慮,總會給Elif最實用的建議,倒是時不時會落入機會主義的陷阱。

不過,一路讀下去,Elif還發現了很多不同的拇指姑娘。其中有一位被Elif叫做「藍色妖姬包法利夫人」。Elif之後每發現一個自己沒有意識到的拇指姑娘都會被拇指姑娘反問:「你不認識我了嗎?你是把我在心裡埋得多深才會不認識我呢?」「藍色妖姬包法利夫人」也是如此。這個拇指姑娘將所有女作家在依舊為男性主導的文壇想要嶄露頭角時所作的努力看穿,那些無非是向男性靠攏、著意去掉自己女性特質的努力,Elif也承認她有時候會不濃妝艷抹,更希望這樣能讓讀者將她看作是「學者」,而非感性與身體的結合。「藍色妖姬包法利夫人」覺得這就是女性在自我閹割。誰說漂亮的女性就一定是金髮碧眼卻頭腦中空無一物的呢?

Elif用了最大的篇幅來描寫內心中不同的拇指姑娘的聲音,我可以感覺到,她在傾聽。欣慰的是,我逐漸也在意識到自己心中的那些拇指姑娘,在近一年來,她們一個一個地輪廓清晰,由遠及近;相信很快,我也要聽到她們的吵鬧聲了😊

二、Elif Shafak從自我「消音」到「重生」

Elif的拇指姑娘們吵吵嚷嚷已經到了書的一半,Elif卻在這半中間開始給讀者將她自己怎樣將名字「消音」再「重生」。

Elif的成長中父親的角色缺席。父母很早離婚後,母親選擇不再嫁。Elif卻一直保留了親生父親的姓。在一次雜誌出版她的文章之前,她告訴編輯想要改自己的名字,因為她不願頂著一個從未對她盡過父親責任的人的姓氏寫作。最終,她選擇了用母親的名「Shafak」來做她的姓,於是,就有了Elif Shafak,一位重生的、睿智的女性:一個從備受傷害、未得到完整父愛、發誓不婚不育的女孩一路成長為找到自己靈魂伴侶、也有了自己的孩子的Elif Shafak。

「冠姓權」也曾經在中文女權scene中掀起小小的波浪。其實,女性的姓氏似乎從來都不重要,因為遲早要改換成夫姓,雖然現在改的地方越來越少,但孩子也大多數都是跟隨父親的姓氏。Elif在整本書中列出了大量的女性作家,其中不乏改名換姓、重新包裝自己的女性——安•蘭德、喬治•桑⋯⋯ 這一個個閃著光芒的女性在Elif的筆下好像都是閃亮的星星,被看到,被傾聽。這其中也不乏我喜歡的詩人Sylvia Plath與名媛Zelda Fitzgerald。她們的故事會在接下來的續篇中再談。

看到Elif Shafak自己對於筆名的選擇和她專門一章獻給以自殺方式結束自己30歲生命的Sylvia Plath時,我想到自己的筆名「Mary Ventura」。我在與德國《時代週報》比拼改變我人生的十本書一文中短暫提到了Mary Ventura的出處——一個Plath還是學生時期寫的短篇故事。Mary Ventura從此就成了我的doppelgänger,也出現在我的自我介紹裡,主要用來中文寫作,因為在我的母語裡,我就是那個莫名其妙上了火車的Mary Ventura,但她最終下車了。我從沒有刻意躲避使用自己的本名,但Mary Ventura肯定是我的重生,她跟其他名字一樣,都是我的拇指姑娘🧚♀️。

Elif Shafak的《Black Milk》是每一個女人心中拇指姑娘們的華爾茲,傾聽了就會發現,女人的命運可以何其相似,無論你是Zelda還是自由的波伏娃,都承受著父權社會的重壓。女性的光彩要在這樣的重壓下透過氣來,甚至散發熠熠光芒,就必須記錄,任何形式的記錄。

補記:Elif為女兒起名Zelda❤️