失敗者回憶錄89:那幾年,文藝的沉思

發表在1979年的中篇小說,結尾講一個文革中受迫害的老幹部,在恢復了職位後,接到一個右派分子的女兒給他的來信,這右派分子是1957年在他領導的機構被錯劃成右派的,女孩子訴說全家因右派帽子遭到二十年厄運,希望這位重掌權位的老幹部能夠給她爸爸平反。但這老幹部看都沒怎麼看,就把信丟棄了。一個剛剛從苦難中走出來的老幹部,對他當年造成他人的痛苦卻無動於衷。

這只是整篇小說的一個小節,卻是這一年中國文藝作品的一個象徵。1976年四人幫倒台後,文藝作品開始出現了「傷痕文學」,到了1979年,隨著大批各級老幹部重新執掌權力,他們從制度而產生的「有權就有一切」的觀念,於文革中大大強化為「有權不用,過期作廢」,於是他們就成為壓在老百姓頭上的特權階層。他們不僅對過去當權時的錯誤所造成的別人的苦難視若無睹,對錯案受害者的申訴無動於衷,而且變本加厲地濫用權力,為個人謀取利益。

即使文革後中共上層呼籲「解放思想」,西單民主牆也有不少申訴冤情的大字報,但見諸報端的新聞報導,仍然被黨官嚴密控制,各地的冤假錯案,特權階層對百姓的具體壓迫,除非中央已插手處理,否則不可能實名實姓地作新聞報導。於是,以「虛構」方式表現的文藝作品,就在這個時空噴薄而出,大量揭露特權階層的醜惡,人民的苦難。作品不再只是描述傷痕,而是直指造成這些災難的罪惡之源,即制度締造的醜惡人性了。

新聞是歷史的初稿。沒有真實的新聞,那麼歷史也就是虛假的。真實的世界存在於小說中。

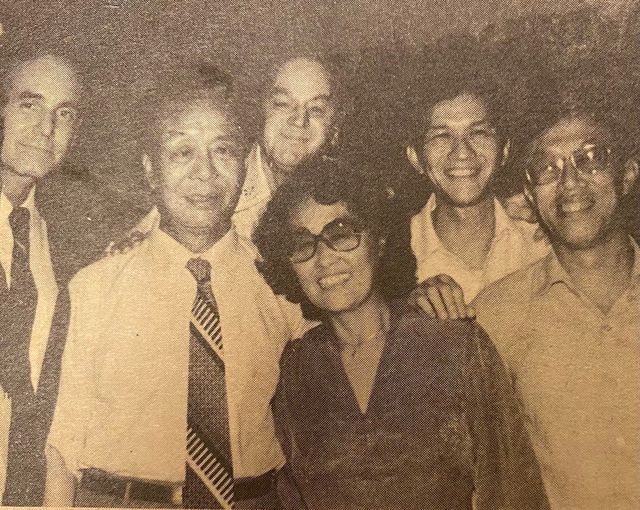

我在大量閱讀了中國各文藝刊物上的新作品後,在1980年五月號《七十年代》發表了一篇「中國新寫實主義文學的興起」,繼而編輯出版了一本《中國新寫實主義文藝作品選》,並寫了一篇「代序」:「文藝新作中所反映的中國現實」。其後,又同璧華合編了《作品選》的「續編」和「三編」。兩篇長文,和三本選集,受到海內外甚大關注。

1980年我應邀到愛荷華做「國際寫作計劃」的「訪問作家」。那一年中國應邀前往的有艾青和王蒙,台灣有吳晟。在那一年的「中國週末」討論會,應邀參加的海外作家更多了,而話題就集中於中國新寫實主義文藝。

1980年北京《文藝報》第十期,刊登了一篇文章,題目是「評一個選本——與李怡先生商榷」,針對我的兩篇關於新寫實主義的文章和那個「選本」,提出不同意見。1981年北京《文藝研究》第一期刊登了「中國文學和中國現實」一文,批評我那篇「代序」,不過卻轉載了我的原文。可能編輯的用意在「轉載」而不是批評。1982年五月,紐約聖若望大學舉辦了有46位學者參加的中國文學國際討論會,總題目是「當代中國文學:新形式的寫實主義」,主持人金介甫(Jeffrey C.Kinkley)表示討論會因我編的選集而引起,並邀我作第一發言。與會的中國作家有王蒙、黃秋耘。王蒙對我的發言作回應。

討論會後,有美國出版社翻譯出版了《中國新寫實主義文藝作品選》的英文版《The New Realism》。

這幾年,介紹和評價中國新寫實主義文藝是我主要的編寫工作。近日有著名作詞人跟我說,他約20歲時就買了這三本書,頗受影響,特別提到我關於「新寫實主義」的命名。

年輕時的閱讀經驗,給我畢生的思想感情刻上批判現實和人道主義的烙印。受影響的是十九世紀西方的、特別是俄國的批判現實主義文學,反映社會的醜惡真貌,人性的卑劣,卑賤者的靈魂碎裂,從而流露出濃烈的人道精神。蘇聯後來提倡社會主義現實主義,意思是要以「社會主義精神教育人民」,那就將文藝當作宣傳品,而不是作家心靈的產物,讀者也成為受教育者,不容讀者在閱讀時的思想再創造。1957年毛澤東「引蛇出洞」,提出「雙百方針」,於是由秦兆陽等提出要求文藝恢復反映社會矛盾的功能,並帶出了劉賓雁、王蒙等的「干預生活」即揭露社會陰暗面的作品。但很快,反右運動把這波文藝浪潮打下去,中國文藝就處於只能歌頌黨和新社會的謊言文化狀態了。

1979年湧現的中國文藝作品,讓我看到了在艱辛地、痛苦地生活著的百姓,看到特權階層的醜惡嘴臉,使我從感性上體驗到受壓迫者的感受,認識到不同類型幹部的心態,我不禁寫下這樣一句話:「每一個人都有更多的勇氣去忍受別人身上的痛苦」,意思就是人很難感同身受,生活中真實的痛苦,比較我們讀到的、甚至感受到的要沉重得多,和難以忍受得多。

中國新寫實主義文學浪潮的延續時間不長,大概一年左右,就在中共高層的施壓下,由絢爛歸於平淡了。但所寫下的那些故事,總是一個記錄吧。

(原文發佈於2021年11月17日)

《失敗者回憶錄》連載目錄(持續更新)

- 題記

- 闖關

- 圈內圈外

- 殺氣騰騰

- 煎熬

- 傷痛

- 動盪時代

- 抉擇

- 那個時代

- 扭曲的歷史

- 先知

- 自由派最後一擊

- 我的家世

- 淪陷區生活

- 汪政權下的樂土

- 淪陷區藝文

- 父親與淪陷區話劇

- 李伯伯的悲劇

- 逃難

- 愚者師經驗,智者師歷史

- 戰後,從上海到北平

- 古國風情

- 燕子來時

- 在左翼思潮下

- 1948樹倒猢猻散

- 豬公狗公烏龜公

- 《蘋果》的成功與失敗

- 怎能向一種精神道別?

- 自由時代的終章

- 清早走進城,看見狗咬人

- 確立左傾價值觀

- 「多災的信仰」

- 最可愛的人即最可笑的人

- 中學的青蔥歲月

- 被理想拋棄的日子

- 談談我的父親

- 父親一生的輾轉掙扎

- 父親的挫傷

- 近親繁殖的政治傳承

- 畢生受用的禮物

- 文化搖籃時期

- 情書——最早的寫作

- 那些年我讀的書

- 復活

- 不可缺的篇章

- 不可缺的篇章 之二

- 不可缺的篇章 之三

- 不可缺的篇章 之四

- 不可缺的篇章 最終篇

- 沒有最悲慘,只有更悲慘

- 歸處何方

- 劉賓雁的啟示

- 徐鑄成的半篇文章

- 五六十年代的香港人

- 通俗文化的記憶

- 左派的「社會化」時期

- 伴侶的時代

- 那些年的太平日子

- 香港歷史的轉捩點

- 福兮禍所伏

- 香港輝煌時代的開始

- 我們是甚麼人?我們往何處去?

- 二重生活的悲哀

- 《七十年代》創刊背景

- 脫穎而出

- 覺醒,誤知,連結

- 非常有用的白痴

- 有用則取,無用則棄(非常有用的白痴之二)

- 中調部與潘靜安

- 非蠢人合做蠢事

- 接近絕對權力的亢奮

- 無聊的極左干預

- 從釣運到統運

- 那年代的台灣朋友

- 統一是否一定好?

- 台灣問題的啟蒙

- 推動台灣民主的特殊角色

- 中共體制內的台籍人士

- 踩不死的野花

- 文革精神

- 文革締造中國的今天

- 極不平凡的一年

- 批判極左思潮

- 民主假期

- 裂口的開始

- 太歲頭上動土

- 愛荷華的「中國週末」

- 1979年與中共關係觸礁

- 那幾年,文藝的沉思