新疆的人口重组运动 - 两位历史学者的对谈(上)

翻译整理了前不久这场专题讨论的内容,分成上中下三部分发,有些地方稍有省略。

原视频在 YouTube 上可以看到:A Case of Demographic Re-engineering: Religious and Cultural Repression Campaigns in Xinjiang

专题讨论组成员:

Ameerah Siddiqi(主持人)- 在CGP维吾尔学者工作组从事研究和政策分析。

James Millward 米华健 - 乔治城大学沃尔什外事学院内陆史研究教授,教中国内亚史和世界史,研究内容包括清帝国、丝绸之路、欧亚音乐和历史以及过去和当代的新疆。

Ryan Thum - 诺丁汉大学历史学系高级研究员,研究中国穆斯林社群,The Sacred Routes of Uyghur History 一书的作者。

Ameerah Siddiqi:

今天我们将讨论在新疆发生的镇压运动,这些国家政策的目的是控制和管理维吾尔人口,我将简要介绍一下背景情况,然后把时间交给专题讨论组成员进行更深度的评论。

自2017年4月起,中国政府将超过一百万维吾尔人未经审判关押在拘禁营,目的是系统性地将他们的文化抹去,报道称他们有遭受酷刑和性侵犯。在拘禁营外部,另有1000到1100万的维吾尔人事实上生活在一个警察国家之中,公职人员监视着他们的一举一动,并且制定法律使他们难以从事宗教活动(大多数情况下他们的信仰是伊斯兰教)。中国政府否认了这些指控,并将这些大规模监视和拘禁称为“反对分裂暴力的必要措施 ”。尽管许多国家在这个问题上仍保持沉默,联合国开始面临越来越多来自公民社会团体的呼吁,希望对种族灭绝指控进行调查。今天我们将就这些中国政府对维吾尔人的镇压以及它们的普遍程度进行讨论,并更深入地探讨一个像中国这样有影响力的超级大国,在将此类政策常态化当中扮演了怎样的角色,以及这对于该区域和世界各地其它少数族群来说意味着什么。

James Millward:

我想说的是,我们现在谈论的(新疆的)情况在其残酷程度上是与过去完全不同的,但它事实上是一个持续的长期问题的一部分,这个问题始于1949年,有的人甚至会说比那更早,在19世纪末期清帝国试图“平定”新疆的时候就开始了,但我认为更有效的方式是把它看作一个自1949年开始的问题。

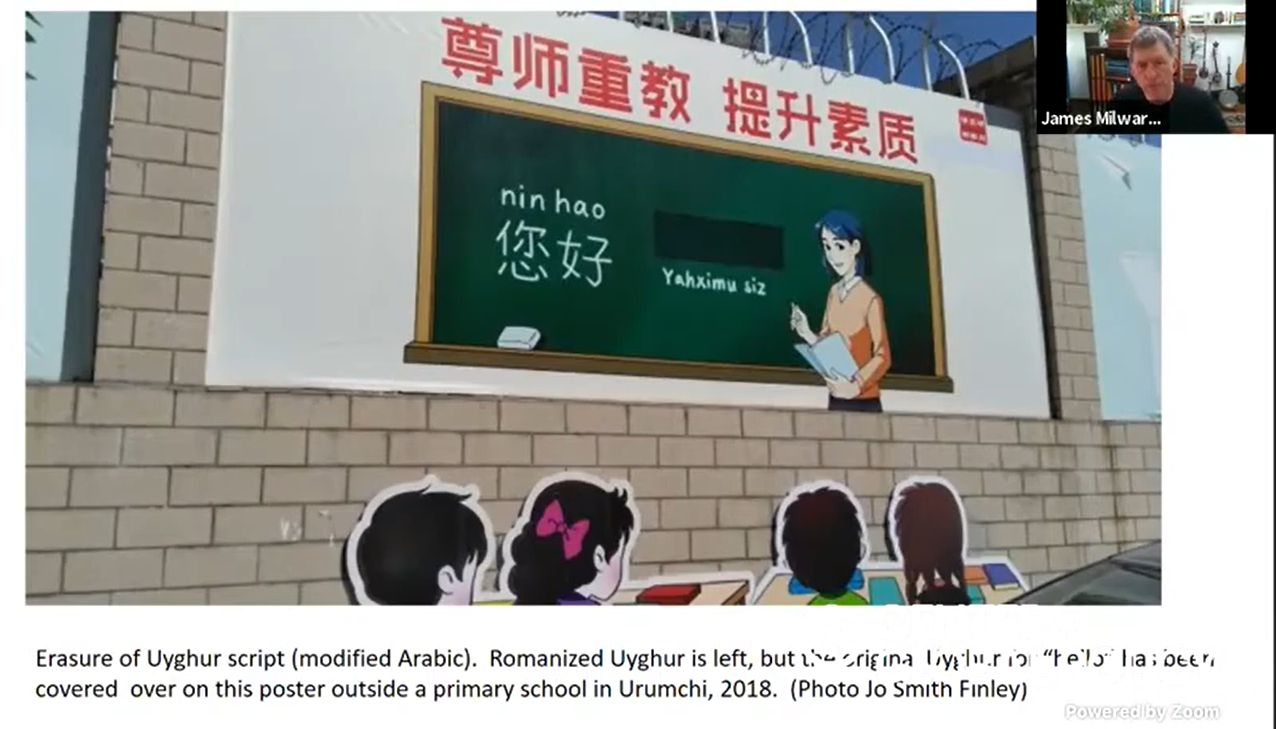

我们已经有了很多关于已经发生的事情的资料,这里就不详述了,但我想在这张照片上停留一下:

中国政府非常明确地在试图同化维吾尔族,即我们正在谈论的主题——重组(Re-engineering),我认为重组是今天这次讨论会的主题,而对于正在发生的事情,这是最有说服力的图像之一。

这是乌鲁木齐一所学校外墙上的宣传标语,这张照片摄于2018年。左边是罗马字母书写的“您好”,底下是汉字;而在右边,你可以看到 yahximu siz 的罗马字母,但是维吾尔语——以阿拉伯字母的变体来书写的维吾尔语——已经被从这条标语上面抹除了。这里面显然没有什么宗教内容,没有极端主义,这只是一间学校的官方标语,但我们可以看到,政治氛围已经到了如此地步,让学校的管理人员都觉得他们应该从标语上移除维吾尔语。此为更大层面上发生的一切的缩影。

中国共产党声称他们在新疆做的事情是在应对恐怖主义、分离主义或者极端主义问题,他们强调宗教面向。当然,实际情况远远不止于此。维吾尔族和其它新疆原住民之中的精英阶层是最早消失在拘禁营或监狱的人【译注:此处指陈全国上台后,于2017年开始的大规模拘禁行动当中的情况】。不是教育程度低、不会汉语的那些人,而是文化和商业上的精英阶层成为了打击目标。因此我提议,一种更好的视角是把它看作一个殖民问题。

当我们抛出“殖民”这个词的时候,它听起来像是一种道德谴责,人们通常以这种方式来使用这个词。但我今天并不是想以这种方式来使用它,我想建议将它用作一个分析问题的方式。实际上,中国的领导应该使用这种方式——我们所有人都应该使用它,来真正进一步理解正在发生的事情,从而为该问题提供一个比试图大规模同化整个民族(或多个民族)更为有效的解决方案。

所以这里的第一个问题是,中国在1949年继承了清朝帝国庞大的、民族多元的领土,这与苏联接管了前沙皇帝国领土时面临的问题非常相似:他们都有着社会主义、共产主义的意识形态背景,并且在制定民族政策时运用了这种思想和逻辑。但两者之间有显著的不同:布尔什维克党将他们横扫前苏联帝国的这场革命定位为殖民解放运动,他们非常公开地承认了俄罗斯帝国在中亚的统治当中具有殖民特征的面向。但中华人民共和国从未承认这一点,相反的,他们一直在非常大声地坚称“新疆自古以来都是中国的一部分”,如果你想从历史的角度质疑这一点,他们就会非常不高兴。(在新疆和西藏的情况下,你当然是可以提出这种质疑的,但这并不重要。)

声称这个地区一直都是中国的一部分,或者(就像现在越来越常见的一种主张那样)声称维吾尔人在族裔上与中亚人没有关系,而是某些古代中国人的后代——仅仅通过坚称这些内容,并不能解决拥有一个殖民现状(colonial situation)带来的非常实际的问题,这就是中国自1949年以来面临的状况。

这是一个距离中国大都市相对遥远的领土;在1949年,当地主要的人口是本土的非汉文化、不说汉语的居民,在1949年的时候,那里的汉人还非常少;即使抛开独立诉求不提,当地的这些人对于自治也抱有越来越深的期待,他们在1949年之前的数十载中一直致力于此,并且构造着有关于建立自己的民族国家的意识形态。因此,无论你想对于历史作出怎样的断论,要统治一片其间人们并不一定欢迎你的领土都将是开销巨大的,而且会有这样一种风险:你越是镇压,人们就越会反抗,你会落入一个恶性循环。我认为显然在中华人民共和国的某些时期内就发生了这样的事情。

宽泛地来分析这个情况的一种方式是,我们可以归纳出两种应对此类殖民现状的政策,即两股主要的潮流。其中的一种是发展:通过在当地提高收入、改善当地生活水平,使人们更满意于在这种非自治的,他治的(由他者统治的)条件下生活,进行经济上的融合,诸如此类。在马克思主义的框架下,马克思主义者、以及尤其是列宁主义者相信经济和阶级差异实际上才是民族身份的来源,理论上来说,民族身份属于一种虚假意识(false consciousness),会随着社会主义的发展而消失,这是苏联和当时中国的一个政治信条。

与此同时,在追求发展和尝试使用经济手段来跨越民族问题的时候,你也必须管理多样性,这是每个国家、每个政体都需要做的事情,尤其是非常庞大、多元的帝国政体。管理种族和族群有着各种各样的方法,你可以偏向多元主义,也可以偏向同化主义,或者是在两者之间来回摇摆的某种混合产物。显然在中国他们来回摇摆了。

关于这个我不多作讲解,但在中国,最初的管理方法是识别了56个不同的民族,并对于其中那些在一片特点区域中拥有悠久历史传统的民族,给予他们所谓的“自治区”,所以当我们谈论新疆时,它正式的名称是新疆维吾尔族自治区,同样,西藏也是一个自治区。随后,定居殖民主義(settler colonialism)进入了这个地区,这包括将人口移居到这片新的领土定居,为他们的农业和工业活动提供资金,这是在新疆发生的事情当中的一个非常主要的部分,它当然会加剧多样性管理方面的问题,因为人们看到其他人迁过来、找到好工作、获得好的土地,等等。

非常简略地讲一下,在维吾尔族地区,曾有过好几种不同的政策方法,或者说是不同的发展阶段:在最初的十年中,政策基本跟随苏联;在60到80年代与苏联决裂后,新疆很大程度上被当作了一个战略缓冲带,没有得到很大发展,一个例子是连接兰州和乌鲁木齐的铁路直到90年代都还只有一条单轨,开往东边的火车必须停靠在侧线上,等开往西边的火车通过。我乘过这些火车,有时候你得等好几个小时。所以它在交通基础设施方面没有与内地非常多的连接,而这是当时作出的一个战略决定。

在1980年代后,中国与苏联以及后来与俄罗斯的关系得到了改善,新疆在西部大开发运动当中有着重要的位置,有更多的资金被倾注到基础设施建设和资源开采工业中。遗憾的是,对于西部大开发运动作为“发展”项目在新疆贫困地区取得的成效,学者们后来给出的评价相当低。尤其是在新疆的南部(今天许多问题都集中在这个地区),没有石油也没有矿产资源的地区,人力资本方面的投资非常少。它的一个体现是:在农村地区,直到2014年之前都没有免费的公共教育(在城市里是有的)。这实际上在中国各地都很普遍。有义务教育,但直到2014年它才在农村免费。这就是维吾尔族经济学家伊力哈木·土赫提(Ilham Tohti )在他的著作当中指出过的问题,之后他就被以“分裂主义”罪名关起来了。

2009年在乌鲁木齐和广州,维汉矛盾引发了暴力事件。从2010年开始,一种新的政策被推行开来,它被称为对口援疆计划,它在富有的东部省市和相对应的一些新疆地区之间建立了“姊妹城市”、“姊妹县”关系,要求东部省市提供专业知识技能和一定比例的财政拨款(预算的0.03%)来发展新疆。这是一种很有意思的政策,实际上可以追溯到清帝国时期的做法。很难知道它到底多有效,但它的确在新疆建造了很多工业园区、商业自由贸易区域和新城——很多很多仿照中国东南省份发展模式来建造的建筑工程,区别在于,这里不像中国南部有来自香港和其它地方的投资,这里没有外部的投资,也不一定有对于这种制造能力的需求。因此,很多此类建筑变成了空空荡荡的工厂和“鬼城”。

更大的问题是,现在,这些设施,尤其是新建的工厂、卫星厂房以及新的工业园区,正是从拘禁营(或者其它集中“教育”项目)里出来的维吾尔人和其它新疆原住民被迫工作的地方。因此,发生的事情是,政府当局使用强制性手段使曾经是农民的人们成为打工者。通过这么做,他们把东部的省市卷入了进来,把上海,深圳,天津,北京这些地方卷入到了整个安保和监禁的系统当中。随着我们对于供应链关系的调查(不仅仅是与中国或者国际性的公司之间的贸易关系,也包括与新疆和中国其它地方的当地政府的贸易关系),这一点正在越来越为人所知。

(时间原因,跳过了有关新疆生产建设兵团的部分,直接进入总结)

我所见到的,最近几年正在发生的事——这里说的“最近”不仅仅是指自从拘禁营出现,甚至也不仅仅是指自从高科技安保技术被使用,而是从2014年左右开始的,当时习近平在出席一个新疆论坛的时候宣布,党将不再依靠物质方法来解决新疆问题,而是也要使用精神的或者心理层面的方法。这实际上标志着与马克思-列宁主义民族理论的切割,相当于承认这不仅仅是阶级和生活水准的问题。回过头去看,它是一种信号,标志着政策转向此后的形式,即通过非常严厉、不分青红皂白的手段来试图“治愈”人们的思想——所以发生的事情是,习近平上台以来急剧加压的同化性民族政策与发展计划合为一体了,它将针对新疆原住民的政策与源自新疆的供应链(不仅包括兵团和它的那些国际性公司,实际上还包括整个中国)打包到了一起。

(以上为第一部分 James Millward 的发言,后两部分为 Ryan Thum 的发言以及问答讨论部分)