结绳丨5月:警惕语言的泥沼(2024年,总第23期)

趁着周末闲暇,去看了广州美术学院2024年毕业作品展。展品名单未见披露,我也没有特别的预期,可现场作品引起不小的情绪共鸣。

归纳起来,一些学生将常见的概念,置于其他维度视角下加以审视,是尤其值得回味的亮点。

例如,《好^N》这件艺术中,创作者借助视觉识别技术,将人在说“好”时的面部表情绘制成形态各异的轨迹,从而提醒观众注意,压缩在日常对话里的丰富细节。与之类似,《健康光环》聚焦打上“健康”标签的食品,拆解配料表的添加剂,并为它们指定不同颜色、形状的亚克力片,最后组装在一起,具像化拆穿商家的谎言。

参观上述作品,令我想起5月里听到的新名词。就拿“捞女”举例吧,一次跟朋友聊天,对方询问是否有接触“捞女”的经历,我就很难把握这两个字的边界。

如果一名女性拜金,为何不用直白的“拜金女”来称呼?假如拜金并非唯一目的,那“捞女”在“捞”什么?作为一个正常动作,“捞”是不是弱化了“拜金”一词的批判色彩,与此同时,又给人随意扩大打击面的便利性——女性一旦提出金钱诉求,就可能被冠以“捞”?

5月,我决定蹚一回语言的泥沼。无需局限在“捞女”上,本期“结绳”讨论的切面不妨扩大些,梳理被改造和污染的表达。至于关注部分,女性战俘的称谓、首个网信大模型的启用以及“龙图腾”的构造,应该会提供更多启发。

讨论

01丨表达的改造与污染

Wildeat的原始出处难以考究,但不可否认,它已成为国内年轻人中间一股新兴潮流。5月,根据网传说法,小红书、抖音等平台上,Wildeat相关图文量、视频播放量数以万计。

那么,到底何谓Wildeat?简言之,Wildeat就是在自然环境里简单用餐,精神要义指向收获自由与快乐。

该文章的部分受访实践者称,Wildeat获得松弛感的门槛非常低,至少跟露营相比——后者要购置一系列装备,而上万的花销换来的,却是一年屈指可数的外出。与之不同,受访者表示,最近一个季度,跟朋友Wildeat的次数就超过20次。[1]

可情况好像并非如此明了,也就是说,Wildeat不一定都是低成本的

发布于小红书的一篇热门帖子里,作者写道,“只要休息,就会带(小狗)美美去周边露营wildeat”,并配上几张精心布置的场景图片。此处,Wildeat只保留“在户外吃东西”的含义,并跟露营形成美妙的组合。[2]

“在繁忙的街道席地而坐把红酒杯放水泥地上是不是又可以叫streetdrink,”微博用户“弗洛伊德背单词”的评论,将Wildeat与同样风靡一时的Citywalk关联起来,不无揶揄地说,“生造……这种词的(人)可能一种有母语羞耻,但又喜欢走旁门左道来标新立异,但文化素养比较差,就只能这样了。”[3]

包括百科、文章在内,国内互联网对于Citywalk的介绍煞有介事。来自体坛经济观察的文章概括,Citywalk的起源大致有两种,一是英国的London Walks,二是法国的Flaneur。然而,作者并未给出切实证据。[4]

查阅Cambridge Dictionary与Oxford English Dictionary,上述词语只有Flaneur被收录。Wiktionary给出的有限说明,又将Citywalk带入中文世界,循环论证。[5]

即使退一步,认可Citywalk的海外渊源,并且根据“最原始”的定义,该活动是为了探寻城市的历史文化,我们也会发现显著而怪异的差别:国内Citywalk潮流初期,重点在于漫步者“自己主导”路线,再之后,概念内涵逐渐向网络上的“热门推荐”靠拢,乃至于北京、山东、上海等地推出“官方认证”的Citywalk选择。[6]

于是,Citywalk似乎成了没那么能标榜独立、自由的象征,继而被看起来更加野性、新奇的Wildeat替代。

Wildeat当然不会是这场语言改造运动的终点,追求利润的商业公司也绝非唯一的操盘手。在5月发布的一个视频,就具体呈现了媒体是如何推波助澜的。[7]

如其标题所写,《内卷是学术词汇?污染中文总共分几步》的作者,将视线对准“内卷”,一个盛行于2020年,并在今天仍被各行业接受的词语。他发现,很多科普内容都给“内卷”树立两个学术来源:《农业内卷化:印度尼西亚生态变迁的过程》和《华北的小农经济与社会变迁》。

十分可惜,两部著作的表达,都跟中文互联网流行的“内卷”相去甚远——前者,人类学家克利福德·格尔茨形容的处境是,被殖民的爪哇人的劳动所得不源自市场化博弈,只不过甘蔗种植伴随的水利改善,客观上有助于水稻产量增加,令新增劳动人口的收入保持不变;后者,历史学家黄宗智给“内卷化”设定的条件,也在市场化关系之外,与无法解雇的家庭劳动成员有关。

“指鹿为马的危害,从来不是让人以为马长了角。”该视频总结说。语言一旦被污染,有效的讨论便不复存在。

例如,将“竞争”替换成“内卷”,你就无需仔细辨析,企业降低价格是不是一种恶性竞争;如果是,那良性竞争又指向什么——是商家不提高生产效率?抑或提高效率,却不能以价格竞争让利于消费者?[8]

正被到处挪用的“内卷”,无疑提供一种身为受害者的正当性,令我们免去承担正常语境下的风险与责任。在这个层面,习惯将“内卷”“PUA”等本土化词汇挂在嘴边的个体,实际与喜欢动辄“创举式”造词的某些组织同出一脉,意欲麻痹与自我麻痹而已。

5月18日,参加“中国人民大学首届深圳金融论坛”时,国务院发展研究中心原党组书记马建堂建议,当前的劳动力市场应实行退休年龄(推迟)的自愿选择制度,支持“银发族”再就业。

为此,马建堂还搬出一套“老年人”的新分类。他表示,60至70岁的人属于“青年老年人”,而70到80岁才被归入“中老年人”,80岁以上的是“老老年人”。对于“青年老年人”,身体好、有求职和工作需要的比例不小,社会“要支持这一部分人再就业的需求”。[9]

该标准并非马建堂首创。虽然中文互联网资讯芜杂,但稍加搜索,你还是能很容易找到不同版本的世界卫生组织关于年龄的“五分法”。

2013年,一则标注央视网的新闻介绍,根据“世界卫生组织确定新的年龄分段”,“60岁至74岁为年轻老年人,75岁至89岁为老年人,90岁以上为长寿老人”。很快,《新华日报》联系了世界卫生组织驻华代表处,证实该消息为谣言。[10][11]

那次辟谣并没有一劳永逸。到2023年,所谓世界卫生组织“2023年龄划分新标准”又得到广泛传播。经核查,诸如80至99岁才算老年人的说法,缺乏权威出处。[12]

让我们暂且抛开没有尽头的求证——直到今天,一些机构媒体的平台上,依旧引用着类似的框架——转回改造词语这条主线上来。

只要接受过完整小学中文教育的中国人,初次接触“青年老年人”此类搭配,都会感到一丝诧异。如果有读者因为成年后浸淫在另一套语言系统而没有明白我想表达的重点,我愿意就此引申,例如,“温柔的杀人犯”,或者“民主的独裁者”。

你不会真的以为,我胡诌出这些群体所牵扯到的细节,比追究他们的杀人、独裁罪责更为重要吧?但总有人会这么觉得,不是吗?

马建堂的发言引起讨论后,5月20日,澎湃新闻梳理了许多旨在帮助“退休再就业”的政见;5月21日,《广州日报》刊发的一篇评论,严肃提出“老年人再就业,不容回避”。这些论者,仿佛对舆论的焦点一无所知。[13][14]

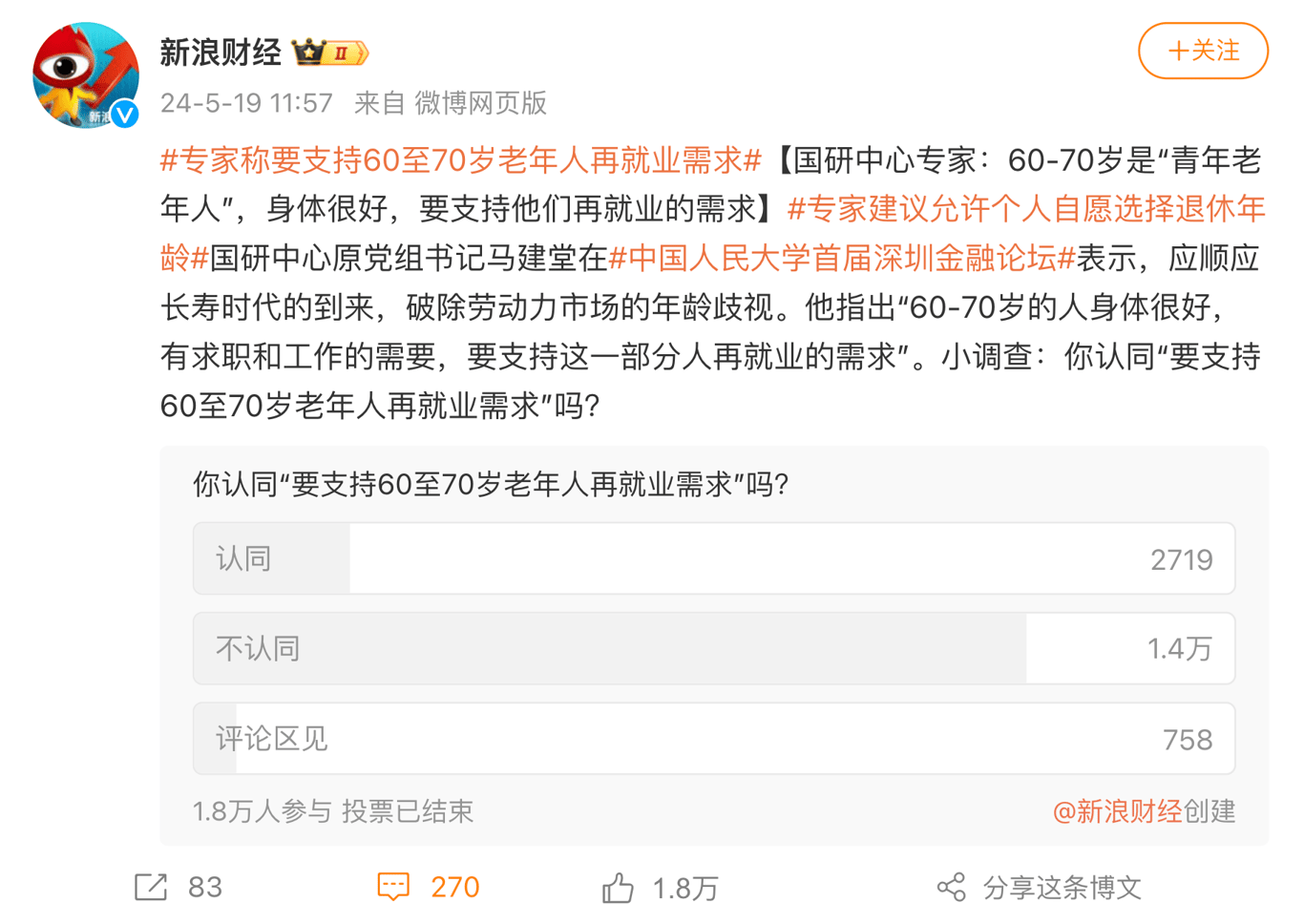

新浪财经5月19日发起的一项投票,询问了网民对“支持60至70岁老年人再就业需求”的看法。参与投票的1.8万人中,1.4万人投给了“不认同”,只有2719人表示“认同”。[15]

追根溯源,无论用何种表达包装,延迟劳动者退休年龄背后,中国的老龄化问题已迫在眉睫。2022年,中国人口出现自1962年以来的首次负增长。理论告诉我们,老龄化是一种正常而普遍的社会形式,不过,稍加留意身边的情绪,你大概也没法相信,当前生育率走低只意味着几个数字,而不涉及年轻一代对社会的预期变化。[16]

“青年老年人”的说法遮蔽了一些问题,将公众注意力引上“歧途”——彻底改变局面,“解决老人”这种“头痛医头式”的做法显然不够。尽管如此,经过一番曲折探索,我们尚能提出重要议题,怕的是,有的改造几乎消除讨论空间——我指“正能量”。

“汉语盘点2013”年度字词评选中,主办方对“正能量”当选的解读是,人们推崇积极向上的能量。

该文章特别提及,“正能量”是在票选的最后两天后来居上,可我谨慎地怀疑,这体现的究竟是公众突然爆发的“呼唤公平、呼唤正义、呼唤温暖、呼唤希望的诉求”,还是今天大家司空见惯的“刷票”。[17]

中国教育科学研究院研究员储朝晖发表的一篇评论,曾直言不讳地说,违背科学原理和基本常识的“正能量”一词,“被一股无形的力量控制并成为年度词,显示出国民缺少基本的科学素养”。

请注意其中差别:宣传官员清正廉明的做法是“正能量”,那揭露贪污腐败算不算“正能量”?制止关于权色交易的谣言传播是“正能量”,那曝光贪腐细节、确保公众知情和怀疑的权利,又算不算“正能量”?

储朝晖认为,“正能量”与“负能量”的最终理论依据,是对立和斗争哲学,把与自己观念和做法相同的人列为“正能量”,反之则列为“负能量”。这套方法坚持,实现理想社会和完美生活,就是要消除异己、消除“负能量”。[18]

2016年,超导物理学家阮耀钟也提出担忧。除了解释能量属于标量,没有正负之别,他将主要关切放在科学被政治化,怕有人视一切不同意见为“负能量”加以打压。[19]

改造的支持者还是占了上风。发表于红网的一篇回应,随后为“正能量”正名。

作者称,“语言是交流的工具,约定俗成没歧义,就是对的”。既然“正能量”的共识是“一切予人向上的希望,促使人不断追求、让生活变得圆满幸福的动力和感情”,对于“本不属于物理学范畴”,却还要“要从本就站不住脚的物理学的角度去强行抨击用词不当,抛开无知、无趣、无聊,视乎只能理解为居心叵测”。[20]

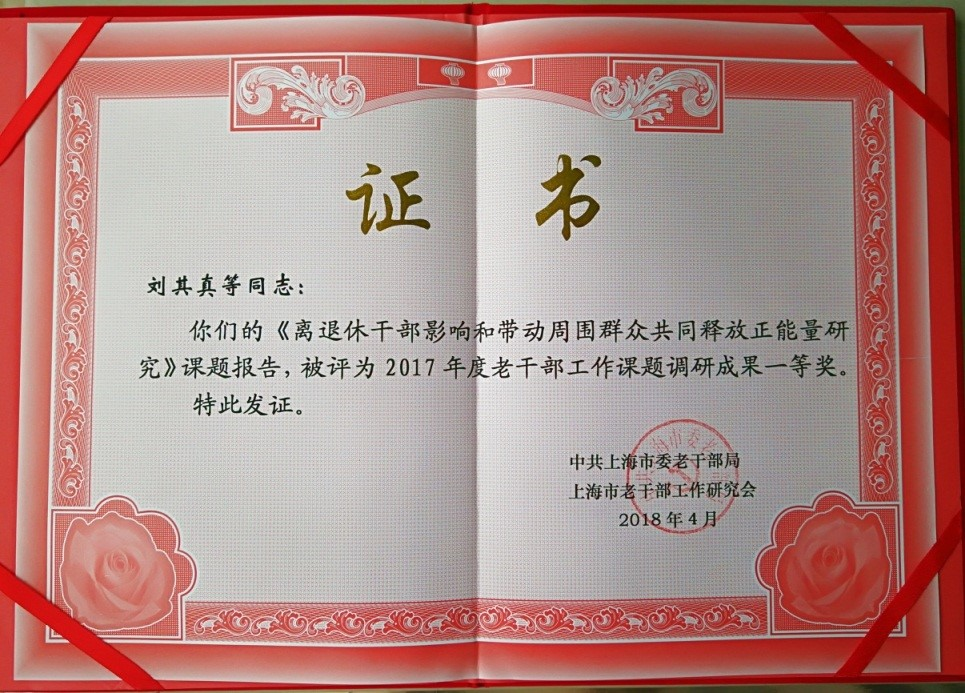

也并非所有的高学历群体都愿意“杞人忧天”。2017年,复旦大学计算机学院退休教师刘其真,带队完成调研课题《离退休老同志影响和带动周围群众共同释放正能量研究》,屡获殊荣。[21]

《请放心使用“正能量”》这篇署名刘其真的文章,把重点置于词义辨析上。通过就上海某高校部分离退休人员进行的抽样问卷调查,315份有效答卷显示,绝大多数(93%)受访者对日常生活中所说的 “正能量” 的理解是正确、没有歧义的。[22]

就像扣下“居心叵测”帽子的言论本身的论证方式就沾染居心叵测的意味那样,对异见者“杞人忧天”的批驳,也在一个同温层里实现众人皆醉我独醒的优越感。

我内心五味杂陈。这部分群体锱铢必较的,竟然始终是使用“正能量”一词的科学与词义理解上的背书。难道他们没有看到,类似的组合“三观正”,大有成为中文互联网世界评判和描述一部作品、一个人的首要前提之势?就连《红楼梦》,也受到“三观不正”的指摘。[23][24]

中文的污染扩散还在继续,而最近的一个案例,便是“捞女”。

5月19日,重庆市公安局南岸区分局发布通报,说明“胖猫事件”的调查结果。“胖猫”跳江身亡后,网上对其前女友谭某诸如“捞女”的谩骂不计其数。警方称,“胖猫”的姐妹通过选择性截取聊天内容,抹黑谭某形象,影响其正常生活。[25]

翻找既往资讯,一些文章这样定义“捞女”:她们是“靠男人获取金钱的女性”,“比小三、拜金女更有远见;比独立女性、知识女性更擅长走捷径;比富家女、白富美更有手段”。[26]

问题是,媒体试图从五花八门的现象为“捞女”找到表达独特性的这套说辞,最终又消解在大众传播的过程里。出于“正能量”考虑,想必没什么作者会声援“捞女”,而是呼吁抵制“物化”女性,但“胖猫事件”以来,“捞女”二字被反复放上一篇篇稿子、一个个视频的标题,不正是“物化”——将报道对象作为人之丰富,降格为扁平的流量素材——的操作?

“捞女”概念的发展,多半会沿袭“渣男”的道路。你也许没办法给出完备定义,无需担心,社会舆论风向已经告诉你,跟好几名异性走得近的是“渣”,出现欺骗撒谎的是“渣”,不愿意在网上公开的也是“渣”……可是,一段幸福的、互相促进的两性关系在哪里?

同样的,当我们执着于Citywalk与散步的差异,强调是Wildeat而非简单吃饭,然后找准角度拍照,精心编辑,分享,等待来自互联网世界的赞许,最初寻求的个人自由又在哪里?

关注

01丨女性战俘的称谓

自2023年10月爆发以来,以色列—哈马斯战争已造成数以万计的人员死伤。5月22日,一段展示以色列女性战俘的视频在网上传播。哈马斯的绑架者称呼这些妇女为sabaya,以色列将其翻译为“可以怀孕的妇女”。很快,该说法引起巨大争议。

一些人断言,sabaya并没有性含义。发表于The Atlantic的评论却指出,这层联系可以被历史文献印证。正如comfort woman(慰安妇)带有污点的历史用法一样,作者称,sabaya与现代人所说的“强奸”直接相关。

哈马斯通过此举重申对奴隶(sabaya)的特权。在阿拉伯语中,存在描述女性战俘的标准词asirat,但哈马斯却选择用一个带有特殊含义的表达。尽管“可以怀孕的妇女”因缺乏精确而容易产生误导,该评论者说,英语世界似乎很难找到更合适的词语,来传递“一个人把自己控制下的被殴打妇女视为潜在的性奴隶”的意思。

“女性俘虏”(female captives)并不能引起适当的共鸣;“潜在性奴隶”(sex-slavery candidates)则暗示了太多东西。每个翻译都会失去一些内容。但这不是说,追求贴合的翻译缺乏必要。[27]

02丨网信大模型上线

5月20日,中国网信杂志透露,中国网络空间研究院开发的网信研究大模型应用已正式上线,率先示范生成式人工智能技术在网信研究领域的创新发展和落地应用。

根据宣传信息,该大模型的语料库,来源于包括“习近平新时代中国特色社会主义思想知识库”在内的七大网信专业知识库,从而保证了生成内容的专业性。例如,这项应用可以快速生成“新质生产力”和传统生产力的不同之处。[28]

另据Financial Times报道,一位参与该项目的人士说,这个大模型当前正在网信办下属的一个研究中心使用,最终可能会被广泛使用。[29]

03丨闻一多与中国龙

民俗学家施爱东所著《中国龙的发明》近期再版发行,5月,文学杂志《小鸟Aves》刊出部分章节,介绍了“龙图腾”的发明过程。

跟如今社会感知不一样,将龙与中国人深度捆绑在一起的历史其实并不长。背后的主要贡献者,是民国作家闻一多。1942年11月,闻一多发表《从人首蛇身像谈到龙与图腾》,这是《伏羲考》的主体部分,而《伏羲考》烙印着闻一多民族主义的政治诉求。

在许多知识分子看来,杂乱无章、各说各话的图腾主义,无助于将中国团结在一面共同旗帜下对抗日本侵略。闻一多也不例外,他选中的大旗就是龙。

但施爱东写道,闻一多的推论十分薄弱。他有意跳过龙形象变动不居的状态——商和周的龙纹不一样,汉与唐的龙纹不一样;即便同一时代,例如在大量出土的汉代画像中,龙纹跟虎纹就很难分别——并且,闻一多也舍弃不利于说明“龙图腾”的素材——在论证禹之龙身时,他只引用禹的父亲“鲧死,化为黄龙”的说法,而忽略禹自己“化为熊”——最终完成自己的循环论证。

有意思的是,到1944年7月,由于局势的变化,闻一多又发表了一篇《龙凤》,一反自己在《伏羲考》中提出的“龙是我们立国的象征”,将龙形容为“穷凶极恶而诡计多端的蛇”,对之大加挞伐。[30]

施爱东在为其著作再版所新写的后记中,回应了龙年之际国内兴起的龙的翻译问题。他苦口婆心地梳理中国龙在西方的正面历史,并告诉读者,中国民间传说中的龙,恶龙数量远远超过祥龙数量。

“改个名字真的有这么大作用吗?”施爱东反问,“祥龙还是恶龙,崇龙抑或屠龙,不是由龙的名字决定的,而是由人的情感和态度决定的。……这事放到国际语境中也一样,当别人将你视作异类的时候,你的名字再好听,他也会把你画得穷凶极恶,甚至找出其他丑类来形容你;而当别人将你视作朋友的时候,即使你的名字叫老鼠,他也会把你画成可爱的米老鼠。”[31]

参考备注:

题图:Photo by Karen Maes on Unsplash

谈到造词,我还是一再拾起英国作家乔治·奥威尔的牙慧——如果思想可以腐蚀语言,那么语言也可以腐蚀思想。在那三年的瘟疫中,现实注脚比比皆是,令我专门做了一期主题阅读:书单丨瘟疫的遗产(四):语言改造运动,永不过时

战争是丑陋的。尽管我并没有特别的计划,但战争的议题还是会不时成为“结绳”系列的内容。包括以色列—哈马斯战争在内,我将它们汇总如下(部分文章涉及其他备注项,我以主体内容为标准优先放在另外的地方):

人工智能技术的发展,尤其是以大模型为代表的这波浪潮,引发了不少公共话题。一些内容收录在“结绳”系列里:

关于中国龙的英语翻译,以及“小土豆”等称谓问题,“结绳”系列曾做过讨论:

“结绳”系列邮件订阅及在Substack更新地址:https://yuliqing.substack.com

“结绳”系列在Matters更新地址:https://matters.town/@ysmwryx

愿我们依旧好奇、理性与悲悯