【译文】”直到你和你的子孙后代都变成中国人”:新疆拘禁过后的生活

原文于2021年1月6日刊登于 SupChina:‘Only when you, your children, and your grandchildren become Chinese’: Life after Xinjiang detainment - SupChina

作者:Darren Byler

2020年初,正当新冠病毒开始席卷中国时,我前往哈萨克斯坦采访了最近逃出边境的哈萨克人和维吾尔人。在寒冷的二楼办公室里,我遇到了数十名来自中国的哈萨克人,他们向研究者诉说了关于他们在新疆拘禁场所中失散的家人的事情。我还与十多位曾被拘禁的人聊了聊他们的经历,以及他们正如何艰难地尝试寻回自己的自我意识。在那里,我不是唯一的研究者。记者和摄制组从世界各地来到阿拉木图。我遇到了两位制片人 Yadikar Ibraimov 和 Jack Wolf,他们同意和我分享他们正在制作的影片项目,本文将介绍其中的部分内容。这部影片传达了维吾尔族和哈萨克族流亡社区,尤其是在哈萨克斯坦境内的这些群体当下明显正在持续遭受的创伤的紧迫性,在那里,新来者的故事和经常性的集体悲痛已经开始塑造他们的日常生活。

两位制片人对努尔兰·库合都伯(Nurlan Kokteubai)的采访展现出一种毫无修饰的诚实,同时它也典型体现了我所见到的国家暴力在其受害者身上造成的空白状态。被采访的对象是一名56岁的哈萨克族教师努尔兰·库合都伯,来自位于中国与哈萨克斯坦相邻边境上的察布查尔县。他是村干部的儿子,在九年制义务教育之后又接受了两年儿童教育专业的培训,所以他和他的妻子(他们在附近的一所师范学校结识)成为他们社区中的领袖是一件再自然不过的事情。像大多数维吾尔族和哈萨克族村民一样,他当时并不知道,由国家发起,将汉族移民和基础设施建设带入新疆农村社会的“西部大开发运动”将导致哈萨克族社会制度的根本转变。他们的教育体系、实践信仰的方式、语言、基层政治结构、甚至他们家庭的完整性都将经历断裂、剥夺和取代。

麻烦始于1997年,当时努尔兰的兄弟与一位新上任的汉族党委书记之间发生了一场关于债务的纠纷。努尔兰回忆说:“他报复不了我的兄弟,所以他决定报复我,于是我就被学校开除了。”努尔兰花了很长时间想要重回岗位,但地方上的行政人员站在了新党委书记这一边。 “他们当时说会解决这个问题,但实际上他们却只是一拖再拖。”作为一个被牵连的农村哈萨克人,他很清楚,他手中没有什么实际权力可以帮助他夺回自己曾努力奋斗而得来的人生道路。上访的经历给他的个人档案里留下了记录,而这样的记录可被解读为不服从管理,“拒绝接受政府管理”是《宗教极端主义的75个表现》这份清单上的第16项。

在哈萨克斯坦政府实施的哈萨克人归国政策的鼓励之下,努尔兰妻子的父母在2009年左右移居哈萨克斯坦,努尔兰也因此开始考虑到国境线的另一边开始新生活。在一个哈萨克人能够拥有公民权利的地方重新开始似乎不失为一种选择。2011年,当他的妻子从学校退休后,他们就付诸行动了,“那时候我们过得挺开心的,”努尔兰回忆道,“我的孩子们有了公民身份,我妻子和我都拿到了居留。同时我们和新疆的家乡也没有变得生疏。”

然而在2017年5月30日,好日子戛然而止。努尔兰的妻子像往常一样回了老家,但这次,她的护照被没收了。“然后他们叫我也要过去。我就在2017年8月15日去了那里。”

当他回到老家时,他看到村子里的情况变得和以前截然不同了。最初针对维吾尔人的“全民反恐战争”现在瞄准了在过去从未被新疆的公安部门视作威胁的哈萨克社群。某些事情起了变化。这场“战争”不再仅仅是察布查尔县的领导口头表态支持的事情,它正在让日常生活改头换面。

一场新的“三非一品”运动开始了,而这次不仅仅只是在南疆。南疆早在2013就开始没收和烧毁古兰经、宗教书籍、礼拜毯和其它被认为与“极端主义”有关的物件。而现在,北疆的哈萨克人为多数居民的地区也成为了“三非一品”运动的目标。(“三非”指的是“非法宗教活动、非法宗教出版物、非法宗教网络传播音视频”。)这场新的运动要求村民们交出日常清洁过程中用来洗手的塑料小水罐——一件几乎每个维吾尔、哈萨克、回族家庭中都有的东西,尤其是在并非总是有自来水的农村地区。带有阿拉伯铭文或维吾尔书法字迹的杯子和盘子也成了违禁品。以前新疆人民出版社曾批准出版的书籍,比如儿童读物《来自沙特阿拉伯的信》,也被当作“宗教极端主义“禁了——《宗教极端主义的75个表现》这份清单上的第42项。拥有这类物品有可能会导致一个人立刻被拘禁。2017年9月,一项中华人民共和国司法部发表的对300名维吾尔族村民进行的调查显示,人们认为可能有15%的非法家用物品尚未被上交或销毁。大约50%的人也承认自己觉得在斋月期间禁食应被看作个人选择。

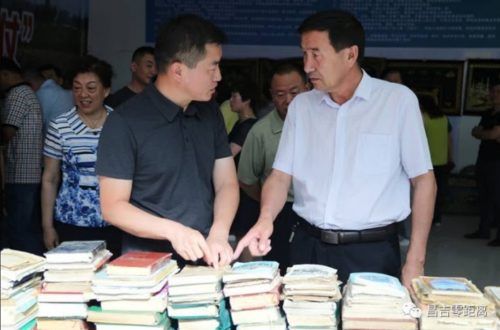

努尔兰所在的村子东边的玛纳斯县在2017年举办的一场展览 ,展出了收缴的礼拜毯、禁书,被没收的与清真习俗有关的家用物品和装饰品。

哈萨克族和维吾尔族这些相当日常的文化和宗教生活突然间被认定为是“反人类,反社会和反文明”的,而且损害了“社会稳定“。努尔兰回忆说:

我2017年8月回老家的时候亲眼见证了当地政府收缴和销毁用阿拉伯文和哈萨克语写的书籍和其他书面材料。因为我的村子里住的主要都是哈萨克人,所以我说的只是哈萨克人的情况。他们五个人一组进每家每户,命令你把所有宗教书籍都拿出来,甚至那些关于哈萨克族英雄的书,还有阿拜·库南拜【译注:近代哈萨克族杰出诗人】的书也要拿出来。他们命令屋主当着政府工作人员的面烧掉这些书。他们还拿走了土耳其地毯,把墓地里的墓碑摘掉了,停了哈萨克语教学,还把商店里所有从哈萨克斯坦进口的东西都没收了,特别是糖果。

尽管气氛紧张,努尔兰仍然抱有希望,觉得自己可以和妻子一起回到哈萨克斯坦,远离这一切。随后,在两周后的9月初,当努尔兰正在想办法取回妻子的护照时,他被传唤到了村派出所。“当我到了那儿的时候,他们告诉我说我参与了国际恐怖组织,要带我去教培中心。”

接下来发生的事件像是一阵眩晕。警察迫使他提交了他的生物识别信息。“然后他们开车把我带到了里面。那里有个牌子写着”再教育中心“。我进去了以后就在里面待着。“

但是正如他在下面的视频采访中所说的那样,他当时仍然没有觉得害怕。“我不怕,因为我没有犯罪。”他以为一切都会被厘清,所以他一点也不害怕。他并不知道自己接下来的七个月会在拘禁营中度过。他在那里的经历让他觉得无法理解:被殴打的室友、爱国歌曲、无处不在的摄像头、早晨的警铃、通过扬声器被吼叫出来的指令、五分钟的进餐时间、每天三次上洗手间的机会、以及想办法轮流睡觉。

整整六个月过去了,努尔兰都没有被审讯。他受到的对待就和所有其它属于“三级”——最不严重的级别——的被拘禁者一样。对他而言,这里的各方面都跟在监狱里没差别。“根本就没有什么学习,”他说,“我们整天只是看电视——只有一个台,来回播放习近平出访其它国家和讲他怎么帮助这些贫穷国家发展的视频。别的什么都没有。我们没有学到任何技能。他们发给我们塑料小凳子和塑料拖鞋。在看习近平的那些电视节目的时候,我们得一动不动地坐在小凳子上。

前六个月就像一场酷刑。在头一个月里,因为失眠,他们给他服安眠药。后来他开始出现心口痛的症状,并被短暂送往医院。 11月,他再次晕倒了,又在医院呆了10天。然后在2018年1月8日,他心脏病发作,那个月里的大部分时间他都在住院。但他仍然没有被释放,也没有人告诉他为什么要拘禁他。正如他在下面的视频中说的那样,他感到自己的生命和他所属社群的生命正在逐渐衰竭。

你不知道他们是因为什么罪名把你带到那里,你就只能在那里待着。所以我只好待着。他们曾经对我们说我们永远都出不去,说我们会被判刑,入狱5到30年。他们说他们会把我们关到我们改变看法为止,如果我们不改变看法,他们就会一直把我们关下去。他们说他们能关我们50年,直到整个民族,哈萨克族、维吾尔族和其它穆斯林民族全都消失。他们说,有一份从上面下来的文件,从中央来的,他们正在遵照这份文件做事。他们说,没有人能改变这份文件,因为它是党中央来的。他们说,除非所有穆斯林民族都灭绝,否则现行制度不会改变。“只有当你和你的子孙后代都变成中国人的时候,现行制度才会改变,”他们说。他们跟我说别想着回哈萨克斯坦见家人了。他们说这是不可能的。当你听到这种话的时候,你会觉得恶心、睡不着觉。这种话是对我来说最难忍受的,即使没有人打我。这是我开始心口痛的原因。

最后,他的家人收到了一份事后补发的告知书,上面是一个伪造的签名,这份通知写了努尔兰被拘禁的原因。直到2018年的4月,努尔兰才终于就所谓的“恐怖主义”联系接受审讯。

努尔兰家人收到的事后伪造的告知书,写了努尔兰被拘禁的原因。(来源:Nurlan Kokteubai;由新疆受害者资料库翻译。)

在审讯过后,努尔兰立刻被临时释放了。他仍然记得当他走过被高高的铁丝网包围的黑色大门,卫兵从另一侧看着他时的那种不真实感。

在接下来的几个月里,他每天都花好几个小时学汉语。他曾把全长69页的党的十九大报告抄写了两遍——这让他握笔的手留下了后遗症。在2020年初他说,“直到现在我的手都还没恢复。”

与此同时,努尔兰的三个在哈萨克斯坦的子女一直在向哈萨克斯坦政府和中国政府请愿,要求释放父亲。察布查尔县的警察叫努尔兰联系他的子女,让他们停止请愿。但他的子女依然坚持。“警察一度每天都来,有时候甚至夜里来,不让我们睡觉,“他回忆说。”他们说,叫你的小孩撤销那些请愿书。我们就又打电话给他们。我们打电话的时候通常有四个人会站在我们后面。他们要确保我们说的话符合他们的要求。“

但努尔兰的子女说他们不会停止。在一通电话中他们对努尔兰——以及四个在旁听的人——说:“如果你犯了罪,那么就让他们判你的刑、枪毙你。“警察对努尔兰说,这就是他女儿确实是个恐怖分子的证据。

不过施压最终还是奏效了。2019年1月24日,努尔兰被允许领回他的护照。村党委书记要求他一回到哈萨克斯坦就让他的子女停止发声,而且不能把他的经历告诉任何人。他说努尔兰的妻子等下个月手续办好之后也可以被放回去。2月28日,她回到了哈萨克斯坦。

整个2019年,努尔兰都在反复回想发生在他身上的事情。他回忆起很多年前,他曾经受到邀请参加一个大会,优秀教师要在大会上做汇报讲他们的课堂经验。“我还记得我是怎么作汇报的。我还记得听众如何鼓掌、感谢我的汇报。我到现在都忘不了那些日子。中国政府贬低了那样的一个人,把他变成了现在这个样子。

努尔兰还经常回想起在他获释后,他如何被迫在每周一的升旗仪式上,站在他的邻居和社区群众的面前,承认自己从未犯下过的罪行。

升旗仪式上有一千多人,我得站在麦克风前面说我犯下了罪行、说党和政府原谅了我。他们让我说我从今往后会好好表现,为共产党奋斗。我被逼迫着说,我要与“两面人”作斗争。对我来说最痛苦的事情就是要在上千人面前承认我从来没犯过的罪行。在那之后其他人开始回避我。在这些事情之后,我对人的态度变了。我变得不愿意跟人交谈,开始倾向于独处。我现在就处于这种状态中。

努尔兰看起来正在经历创伤后应激障碍。他发现自己现在经常会忘掉一些很简单的事情,比如是不是已经付过出租车钱了。他感到自己仿佛陷于某种昏昏沉沉的状态中,不再能感受到对生活的热情,对任何事情都很难提起兴趣。他试着书写他的想法,却什么都写不出来。他仿佛面对着一片无止境的空白。

当我睡不着觉的时候,我通常会出去抽烟,去外面走几个小时,然后再回去睡觉。最近我抽了很多烟。我会想很多事情。我回想我是如何被拘禁的,从前的生活好像就在眼前,从前幸福的生活。我这辈子从来没有跟人打过架,从来不骂脏话,从来没有偷过抢过。我从来不说谎,也从没有收过任何人的钱。所以我问自己,为什么一个诚实生活的人最后会陷入这样的境地?

努尔兰的经历,与普里莫·莱维(Primo Levi)、让·埃默里(Jean Améry)的经历有着共同之处,即文学研究者苏珊·德文(Susan Derwin)所指出的,“被动成为受害者所造成的那种私密的、无法用语言表述的影响”。他所体验的事物让他觉得难以形容,人们缺乏词汇来表述它,然而这又占据了他的全部头脑。他每晚只能睡着一两个小时,脑海里不断闪回画面。“我迫不及待想要等到天亮“,他说。所有这些让他觉得与自己的自我意识割裂了,对生活的可能性也不再抱有期待。当他在拘禁营中时,支撑他熬下去的唯一念想是他的子女,而现在,即使是他的子女也不再能够让他获得动力。”我对任何事情都不再感兴趣,不再想念任何人。通常你如果很久不见你的孩子们,你会想他们,但我已经失去了感受思念的能力。当我得前往一个什么地方的时候,我失去了那种紧迫感。现在的我只会想,‘随它去吧。‘”

只有为数不多的几件能够带给努尔兰意义感,其中之一是对研究者和报道者讲述在边境线另一边的中国,哈萨克人和维吾尔人遭遇了什么。

这些人什么罪都没有犯。他们只是周五去清真寺做了个礼拜,或者去了趟哈萨克斯坦,然后他们就都被指控成了恐怖分子。这些无辜的、什么罪都没有犯的人还在那里面(在拘禁营里)。我替他们难过,我经常想到他们。当我想起(我遇到的)每一个无辜的人,我就睡不着觉。他们有的人快死了,有的人被判了20年。

努尔兰也对这个系统的改变不抱希望。他看到了国家权力如何塑造出了一个它自己版本的现实——他被迫在上千人面前承认的“真相“。

他们每天开会,讨论党的工作进展。他们说他们打败了这个、打败了那个,他们在贸易战当中打败了美国。一切都是谎言,但人们把它当作真相。他们说的都是谎话。那里容不下别的思想。现在新疆所有的维吾尔人都被看作恐怖分子,所有的哈萨克人也被看作恐怖分子。我告诉你我看到的、我知道的,我所经历过的真相。我告诉你我是如何失去自由的。我告诉你我的家庭如何被撕裂,还有整个民族在那里的状况。我能说的就只有这些了……我实际上已经忘了我本来想说的大部分内容。