764 被捕者:那些青年|NGOCN

野兽按:中国多个城市爆发"白纸运动"后,官方放宽防疫管控。但同时间却也继续清算行动,各地都有年轻人被捕的消息。在广州,名为"点心"的性别权益关注者杨紫荆就是其中一人。"点心"妈妈高秀胜接受自由亚洲电台访问时说,警方拒绝透露拘捕"点心"的原因,她呼吁大家在享受防疫松绑的自由之际,不要忘记为众人发声而被捕的年轻人。

NGOCN|被捕者:那些青年

在寒流袭来的这个12月,有参加“白纸抗议”的年轻人陆续被释放,但也有人至今音信皆无。 “应该让所有的人知道,这些被抓的年轻人,才是我们这个国家最为宝贵的一部分。”一位观察者这样说。

十二月的广州,湿冷多雨。53岁的高秀胜从山西临汾的小城侯马来,住在出租屋里,等待着女儿杨紫荆(网名“点心”)的消息。

每天出门,辗转坐一个小时的地铁,去位于越秀区惠福东路484号的北京派出所询问消息。她得到的答复始终只有一个:杨紫荆的案情不能说,律师不能会见。

唯一的安慰是在这个周一(12月11日)和周四(15日),她分别给女儿成功送去了两次衣服:一件毛衣,一身秋衣秋裤,还有袜子和内衣。

当这位忧愁的母亲在北京派出所的门外徘徊时,1900公里之外的中国西南四川省会成都,另外三位被捕年轻人的家人,也在苦等着自己孩子的消息。这三个年轻人分别是黄颢、胖虎(网名)夫妇,以及一名24岁的维吾尔族青年。

12月15日下午,位于郫都区安靖镇正义路3号的成都市看守所,原本预定的律师会见再次被取消,警方以“正在提审”为理由,拒绝了律师会见。几天前从新疆坐了4小时飞机、专程赶到成都来寻找儿子的父亲,再次陷入了担忧与绝望。

和高秀胜一样,在得知儿子被抓之前,这位父亲对11月底发生在繁华都市上海、北京以及广州、成都的“白纸抗议”一无所知。

“现在疫情放开了,可我的女儿还被关在里头。她究竟犯了什么错?”高秀胜说。这也是至今还被关押着的抗争者家属的心头疑问。

1 街头,以及夜晚的歌声

11月27日晚上九点左右,点心和朋友们出门了。

点心出生于1997年7月1日的山西,当天正是香港回归中国的纪念日,母亲给女儿起了杨紫荆这个名字。但在广州的朋友,平时都喊杨紫荆叫“点心”,这也是ta的网名“废物点心”的简称(点心的性别认同代称为ta)。

广州十一月,夜里已有点冷。十点半,点心和朋友们根据网上看到的信息,到了海珠广场一带,“第一眼看见的,全是警察”。

根据另一位当晚参加了抗议的年轻人回忆:原本大家在朋友圈里说的是到人民桥一带,结果到了后发现周围全是警察,大家就转移到附近海珠广场的一个小花园那边,聚到了一起。

在NGOCN的报道中,一位叫费晴的年轻人回顾说,当晚一开始在现场,因为警察和便衣密布,大家彼此不敢打招呼,只用“眼神确认彼此”。他看到有两个年轻人,穿着外卖小哥的衣服,在江边唱了一支崔健的《一无所有》,这是1980年代末的名曲。“我在瞬间想到了六四”。

站在人群里的点心,和ta的朋友们并没有听到《一无所有》。但当人群越聚越多,警察把大约四十多个人围堵在中间、抗议者和支持者们被隔开的时候,除了不断响起的口号,ta们依然听到了很多首歌。这些歌包括Beyond的粤语歌曲《光辉岁月》、《海阔天空》等等。有朋友在点心的身边吐槽,“广东人听了那么多年的港乐,现在终于不说‘去政治化’了。”

这是一个Ta们以前从未经历过的夜晚。一个在场者描述:“原本以为晚上会冷,带了瓶热水。可站在人群中,我才发现自己全身发热”。

点心和朋友们也站在人群里。有人在喊口号,“人民万岁”。还有人喊了“不要核酸要自由,不要专制要民主”等等。在点心和ta的朋友们看来,这些“口号并没有太多想象力”。接着,有人又唱起了《国歌》。“那一刻,觉得有些尴尬。”一些年轻人开始沉默。

当人群中响起《国际歌》时,不少年轻人也加入了合唱。

夜已深。广场上灯光通明,警察的制服外面套着鹅黄绿的荧光背心。点心和朋友们被警察的人墙围在中间。在人群的外围,有支持抗议者的声音,也有人在用粤语破口大骂,让抗议者“收皮”,也就是闭嘴。有人骂抗议者是“废青”,让“外地人滚回老家去”。

一位在场者告诉NGOCN,一位谩骂的人说了一句让她印象深刻的话:“广州人不说自由”,“广州人只要堂食”。她在心里吐槽:“把广州人说的像被圈养的家畜似的”。事实上,那些谩骂很快就被另外的人用粤语怼了回去。

鲜花和白纸在人群中晃动。一位在场者回顾,当时,警察虽然很多,也只是维持着秩序,一切都很平和。“我并没有恐惧”。

“警察把我们都围起来的时候,我有点激动,就跑上前举着白纸,说了一句我想说的话。我说:有武器的是你们,我们手上只有白纸,你们怕什么?”一位叫依轩的抗议者事后回忆说。

夜色渐深。随着时间推移,有越秀公安分局的人来和抗议者交谈,要求ta们逐个离开。但抗议者们要求一起走,也拒绝把手中的花和白纸交到一起。最终,警察围堵的地方开了口子,被围堵在中间的抗议者们走了出去。

点心和朋友们也一起离开了。多人证实,在现场,点心一直很平和,也很沉默。事实上,一位曾经有留学经历的男生告诉NGOCN,“这是我参加过的最平和的抗议”。

已是深夜一点。大家都觉得有些精疲力竭。地铁已经没有了,点心和朋友们一起打车回家。

“可能我们就得接受这样的事实。在这样的现场,就会有很多观点不同的人。”在路上,点心对一位朋友这样说。在朋友眼里,这就是点心。ta确实一直都不是一个很激烈的人。

2 青年(1)

2015年,18岁的杨紫荆从山西老家考上了哈尔滨工程大学,专业是工程力学。“她的文科本来一直很好。为了证明自己,又学了理科,也一样考得很好。”母亲高秀胜说。

在母亲的记忆中,女儿从小的爱好是看书。大学毕业后,因为疫情,杨紫荆回老家呆了一段时间,准备考研,方向是“社会学”。母亲才知道,女儿现在比较关注社会了。

2020年夏天,杨紫荆去了广州,在这座中国南方最有活力和包容度的繁华都市,ta拥有了许多相投的朋友。在朋友们眼中,点心是一个极富洞察力的人。ta对性别议题敏感,关心底层疾苦,在被抓之前,出于个人的兴趣与关怀,ta正在翻译一些和残障人士权益有关的文字资料。

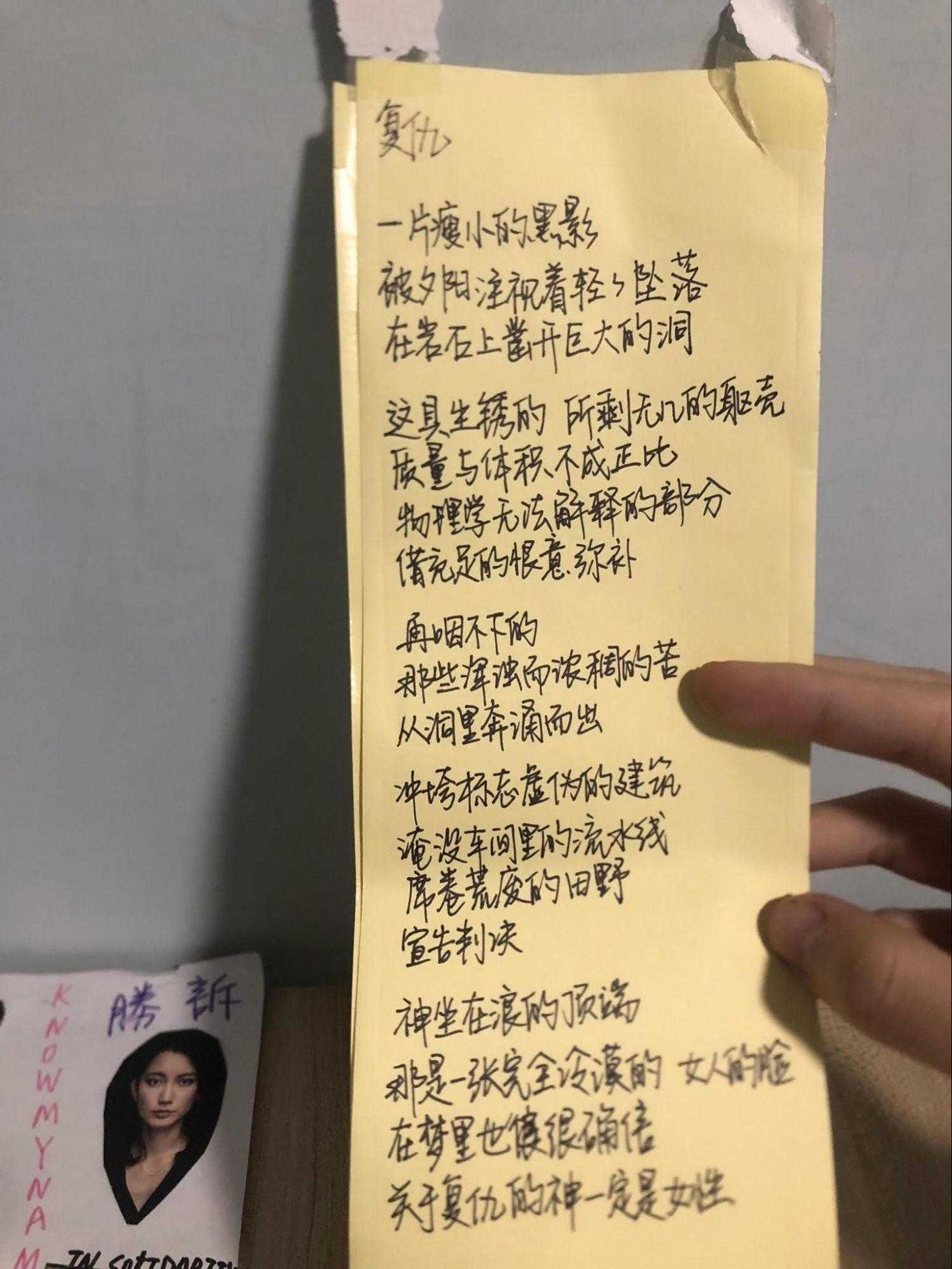

在朋友们眼中,点心还是一位诗人,能用十分准确和炽热的语言,来表达内心的情感。“或许只有诗才能帮ta用超越语言的方式来表达自己。”有朋友这样说。

出事前,点心和朋友们看了最新的漫威电影《黑豹2》。朋友们回忆,点心对这部电影有些失望,ta的观点是:“被自由主义收编的超级英雄黑豹,有辱‘黑豹’这个激进派黑人民权运动的象征。”看完电影之后,ta又看了关于黑豹党的一些历史和纪录片等。“点心就是这样一个人,对自己感兴趣的议题,就会去深入地看,最终对这个议题变得很了解。”一位朋友这样评价ta。

在大多数朋友眼中,点心就是这样一个安静、善良、有才华的青年。ta在家里养了一只丑丑的玳瑁猫。“看上去很像一只大老鼠的样子。”

高秀胜并不了解长大后的女儿。但在广州的这些日子,她开始尝试着去了解。她在老家山西过着并不宽裕的生活,靠打零工度日,但女儿是她的心头肉。每次电话,她都喊女儿“臭宝”。事实上,当12月4日的夜里,便衣警察冲进房门,带走ta时,点心正在和母亲通电话。

3 青年(2)

也是在11月27日晚,当广州的海珠广场上,传出一阵阵年轻人的呼喊时,成都的望平街上,也已被祭奠的烛光和鲜花,以及一张张年轻的面庞充满。

位于锦江沿线的望平街,是成都一个新兴的“网红”街区。作为中国西南最时尚的城市,疫情也挡不住成都年轻人热爱潮流、追逐时尚的脚步。近年来城市改造,望平街这条老街巷变漂亮了,既有各种潮流小店,又和成都普通人的日常生活紧密贴合,比起太古里、春熙路等成都时尚地标,望平街更有人文内涵,也更吸引年轻人。

开始于黄昏时分的集会,是在跳舞的快乐气氛中展开的。在江边,有人和朋友、伴侣一起翩翩起舞,有人还带着宠物狗。出生于1989年的胖虎,也在这江边起舞的人群中。

胖虎是一个漂亮的成都女生,职业是纹身师。她平时留短发,有英姿飒爽的气质。她在知乎上的简介,是“一个没有纹身的纹身师”。说自己“出生在江南,但有一颗川渝的灵魂。”

和胖虎结婚不久的黄颢,则是一个刚刚通过律师协会面试的见习律师。在他的一个朋友眼中,黄颢是那种很可爱的男生,“有艺术气质”。几天前,他刚刚告诉朋友,自己律师面试过了,很开心。朋友也热情地祝贺了他。

三天前的11月24日,发生在乌鲁木齐的大火,至少导致十个人遇难。和其它几个城市一样,11月27日这晚,人们来到望平街,也是为了祭奠乌鲁木齐火灾的死难者。

24岁的维族青年夏尔(此处为化名)也是祭奠人群中的一员。据他的朋友介绍,乌鲁木齐火灾发生后,这位出生于新疆的维吾尔族年轻人,一直非常难过。当从网上得知11月27日晚有祭奠活动后,他和朋友从还在被封控的小区里翻墙出来,来到了望平街。

在朋友眼中,祭奠现场的夏尔,虽然情绪很悲伤,但显得理性平和。当集会的气氛渐渐变得热烈,人们开始喊出“不要核酸要自由”、“不自由、毋宁死”、“要生存”等充满感情的口号时,他还不止一次地试图提醒周边的人们:我们要克制,要回到祭奠的轨道上来。

这也符合夏尔父亲对儿子的判断:在父亲眼中,儿子一直是个很温和的男孩,懂事。家里经济条件不好,他三年前大学毕业后,就到成都工作,希望能为父母分担一些家庭的重担。

一位叫“老油条”的男生也在当晚的抗议现场。他印象最深刻的是,那一天,他看到很多人在现场流泪。“不断有人哭着从人群中离开。”

“我没有设想过自己处于这种场景下的状态。在看乌鲁木齐的视频时,我是伤心;在看上海的视频时,我是愤怒。但在这一刻,我只是想哭。”“老油条”说。

集会的人群喊出一声声热烈的口号,包括“新闻自由”、“言论自由”。人们表达着对过度防疫的愤怒,也表达着他们心中的诉求。在人群被警察围住后,抗议者们开始移动,沿着大街走出了大约两公里。但至始至终,人们只是和平的抗议。

4 抓捕

夜里九点多,成都抗议现场,人群不肯散去,警察们开始失去耐心。清场开始了。

“我现在都无法忘记那个画面对我的冲击,一群警察蜂拥而上,无助的人群四散而逃,好像一群豹子冲击迁徙的人群。” 网民“老油条”曾在NGOCN此前的一篇报道中,这样回忆当时的现场。

“后来才知道,很多朋友当时已经被抓了,只是我没有看到。”他说。

让另一位在场者印象深刻的是,清场的一瞬间,突然有100多名穿黑衣的便衣冲进了人群。人们在一瞬间被冲散了。当晚,多名年轻人被抓。24岁的夏尔也在这个晚上失踪。

抗议发生的次日,也就是11月28日下午,黄颢和胖虎被警察从家中带走。

在广州,当27日晚上的集会和平结束之时,点心和ta的朋友们没想到,抓捕会随之而来。

12月3日,在广州东山口,有三名年轻人被抓。据知情者介绍,两人后来被释放,但一名年轻人至今还被关押。

紧张的气氛开始在广州蔓延,但点心并没有意识到危险也在向自己迫近。

12月4日晚上,在点心租住的房子,一名男子自称查看水表,敲开了门。开门的瞬间,十多个便衣警察一涌而入。在被搜查了电脑、手机等电子设备后,点心被警察带走,一辆停在楼下的私家车带走了ta。临走时,警察让ta收拾一下,ta只换上了一件厚羽绒服。

凌晨,点心的朋友打通了家附近派出所的电话。派出所说,办案区没有人。接下里的两天里,没有人知道点心被带到了哪里。朋友们和ta处在失联状态。

12月5日,在24小时的讯问截止时间之前,陆续有被带走的人放了出来,亲友被要求去北京派出所接人。点心的朋友怀疑ta也被关在那边,于是就去了那边等。

派出所周围,布满警察和便衣。点心的朋友们站在路边,也受到了盘问。但朋友们并没有打探到关于点心的任何消息。

5 亲人的寻找

12月7日深夜十二点,高秀胜接到点心朋友的电话,才知道女儿已经失踪了3天。

“为什么?”电话里,她问点心的朋友。年轻人告诉她:“因为去了海珠广场,因为白纸。” 高秀胜有点迷惑,不知道什么是“白纸”。如今她才知道,“白纸就是无声的抗议”。

放下电话,这位焦急的母亲连夜出门做核酸检测,并订到了第二天下午飞广州的飞机。12月8日的傍晚8点,高秀胜飞到广州。让她哭笑不得的是,当天广州已经完全放开防疫政策,出机场不再需要核酸证明。因为防疫放开,一路顺利,晚上十点,她就赶到了广州越秀分局的北京派出所。

在派出所,接待她的民警称给她的老家发了拘留通知书。但她根本没有收到。她问案子到底是什么情况,对方说:“不能说。”

第二天早上,她又去了派出所。这次她收到了一张拘留通知书。通知书上写明:杨紫荆涉嫌寻衅滋事罪,予以刑事拘留。现羁押于越秀区看守所。

但实际上,办案机关并没有依据刑事诉讼法的规定,在将杨紫荆刑拘后,依法送往看守所。从12月4日至今,十天已经过去,杨紫荆依然被关押在派出所内。

“因为疫情,看守所不接收”。这是派出所的接待人员给高秀胜的说法。

有法律界人士认为,这种做法严重违反了中国的相关法律规定。“派出所不具备羁押条件。不把人送往看守所,而是长期关押在派出所,这有可能严重侵犯当事人的合法权利。”

高秀胜锲而不舍地每天去北京派出所交涉,虽然并没有什么结果。坐在地铁上时,这位忧虑的母亲会不停地想,为什么女儿会有这样的遭遇。有时她忍不住想,自己是不是太溺爱孩子了,“她做什么事,我都不反对。”但另一方面,她也会想,其实女儿并没有做错什么。

“现在疫情管控放开了,大家都在享受便利,但为他们争取便利的人,包括我的女儿,却还在里面呆着。”她说。

“我现在担心她在里面吃苦。万一给她硬扣一个帽子,把她批捕了,我这个当妈妈的怎么办?我很担心。”高秀胜说。广州冰冷的夜里,她躺在女儿的床上,怎么也睡不着,电热毯也挡不住沁骨的寒意。

就在高秀胜为女儿竭力争取会见权利的同时,在成都,黄颢等三位青年的家人,也正艰难地寻找着自己的孩子。

夏尔的家在新疆最西边的一个小城。在他11月27日当天被抓后,家人就一直联系不上他。最终,警察打来了电话,称夏尔已被羁押,但其余的情况一概不说。

心急如焚的父母,按照电话打过去,没人接。发短信、由当地的派出所联系,都没有回音。到了12月10日,父亲从新疆坐了四个小时飞机到成都找儿子。临走时,怕饮食不习惯,夏尔的母亲专门打了20个馕,装在丈夫的行李里。

这位无法说出流利汉语的父亲,最终顺利地到达成都,这得益于从12月初开始的疫情管控放松。但到成都后,他不知到哪里去寻找儿子。有好心的当地朋友陪着他,奔波于成都的好几个看守所之间,数天后,才确定了夏尔是被关押在郫都区看守所。

知情人介绍,夏尔的父亲是一位老教师,身体不好,病退了,工资很低,妈妈没有收入,还有妹妹在读高中。

在女儿失联几天后,胖虎的妈妈从江苏赶到了成都。

为了确认女儿到底被关押在哪个看守所,这位年迈的母亲花了很大力气。去一家,查不出来,只能再去另一家。折腾了许久,她才确认女儿是被关押在双流看守所。但当她想给女儿送去几件御寒的衣物时,又多次被拒绝。最终,她在看守所门口情绪崩溃,哭闹起来,这才终于给女儿把衣服送了进去。

6 “请珍惜这个国家最宝贵的年轻人”

根据社交媒体上的消息,黄颢等三人的家人,都已为他们聘请了律师。律师也已依照法律规定,申请会见。但截至12月15日,三位律师在官网上预约的会见,都没有成功,理由都是“犯罪嫌疑人正在被提审”。他们的罪名都是“聚众扰乱社会秩序罪”。

12月17日,距离抗议发生的11月27日,已经过去20天。不管是在广州,还是在成都,因参加抗议而被抓捕的年轻人,绝大部分都没有见到律师。

在广州的北京派出所,据知情者介绍,同时还关押着另外两个年轻人,其中一位是叫王晓宇的NGO(公益组织)从业者。12月17日,在社交媒体上,有消息传出,一名出生于1994年、名叫陈大栗(原名陈思冶)的男生,也因11月27日去了海珠广场而被关押在北京派出所。

陈大栗的朋友称,陈是一名影像工作者和音乐爱好者。他在12月4日下午被警察从住处带往北京派出所。随后被以寻衅滋事的名义处以行政拘留7天。但在12月12日晚办理了释放手续后,又再次与朋友失联。

在这些年轻人被关押的同时,从12月5日起,中国的各个城市,疫情管控全面放开。清零政策已被放弃。那些促使年轻人走上街头抗议的“过度防控措施”,已经成为历史。

但那些参与和平抗议的年轻人,却至今没有获得自由。在上海、北京、南京等“白纸抗议”发生的城市,一些被抓的年轻人,到现在没有任何音信。外界无从知道Ta们的处境。

“这几位年轻人算是好的,有朋友和家人帮助。其他人呢,如果没有家人和朋友,还不知道Ta们是什么情况。”一位居住在广州、从事法律工作的女士这样告诉NGOCN。

“这个事情,让我觉得年轻人很棒。那些天,大家真是被逼迫到了极端,防疫过度已经到了一个巅峰时刻,这儿不引爆,哪儿也会。”她说。

“如今既然已证明过度防疫是错误的,而且国家已经放弃了清零政策,就应该让这些年轻人回家。”她说。“应该让所有的人知道,这些被抓的年轻人,才是我们这个国家最为宝贵的一部分。”

“我存了很多很可爱的表情包,就等你回来,然后一股脑发给你了。请坚持住。”

12月17日这天,广州。在点心失去自由的第13天,一位朋友在手机上这样写下对ta的思念。

(最新消息:12月17日,经各方努力,关押在成都的24岁青年夏尔被取保候审,已和父亲团聚。另外,在广州,也有两名年轻人被取保候审,但不包括本文提到的点心、王晓宇、陈大栗)。

墙内链接:

图片版 https://mcusercontent.com/da19421f050388da556911ffe/images/f2092476-a456-f9aa-ecdb-74d80f678e9a.png

PDF🔐版(密码1219) https://mcusercontent.com/da19421f050388da556911ffe/files/f34bb03d-7b57-29ce-6dab-01622a45e6f9/Bel9_m0oO92Roa9d_.pdf

欢迎通过各种方式共同传播这篇报道,让更多人了解这些被捕者的故事。

封控抗议潮示威者被警方拘留、回访,多人疑“失联”

律师指,抗议者多数面对被约谈、行政拘留和刑事拘留,“失联的状况是很动态的,实际上抓的人比我们接触到的多很多。”

本文更新于12月12日

2022年11月24日,遭遇逾百日封城的乌鲁木齐燃起一场大火,至10人死亡、9人受伤,事件震荡中国大陆,引发各地人民对防疫政策的示威反抗。而后数日,中国的大学校内和城市街头,纷纷出现不同形式的抗议行动,人们哀悼乌鲁木齐逝者,也喊出“不要封控 要自由”“民主法治 表达自由”“放人”等口号。抗议仍在全球多个城市蔓延。

12月2日《南华早报》报导,此前一日习近平在会见到访北京的欧洲理事会主席米歇尔(Charles Michel)时表示,抗议者主要是学生,他们在三年疫情后感到“沮丧”。这是习在面对社会抗议时的罕见表态。此后,中国防疫政策发生巨大转向,多地停止常态化核酸、取消进出公共场所时需要出示核酸阴性证明的要求。12月7日,中国推出“新十条”,意味著防疫政策进一步放开。

在防疫政策发生巨变的同时,封控示威潮的秋后算账仍在进行。自抗议行动爆发以来,有警察进入大学,疑有学校将学生行动定性为境外势力,有学生疑似处于失联状态;不少参与街头抗议的市民在现场被警方带走,疑有人遭警方以暴力手段对待;有市民在抗议行动后被警方打电话回访,或被直接找上门。

参与广州抗议行动的W对端传媒表示,他与朋友一起被带去警察局,被使用暴力手段和拘留。从警察局出来后,W的朋友的微信群聊和朋友圈功能马上被停用。W则在之后被警察要求见面“回访”。当时W正在公司上班,提出希望在电话中对话,但警察坚持要见面。告知对方地址后,警察来到公司找W。W感到愤怒,向对方表示,针对被使用暴力手段与拘留的情况,没有获得任何理由与解释。W说,回访的警察面对质问,感到尴尬,没有多说什么,“拍了两张回访照片就走了,表示他们也是接到这样的任务。”

W还指,除了广州,在其他城市的朋友,也有人被后续回访,有人半夜遭警方上门问话。

“最近我们这儿和之前比起来翻天覆地。不验核酸但仍需看绿码,不知道意义在哪里。全国因为疫情抗议几天,新冠突然就威力骤减毫无威胁,朋友圈开始出现感谢国家保护三年的动态,放开纷纷夸赞政府政策与时俱进,而抗议者纷纷沦落为愤青、莽夫、境外势力、被煽动、叛国者等等,而真的反对的声音全都被隔绝在各个角落里。”W说,“这样的境况让我很悲哀,以后仍然会有各种各样的问题和困难出现,还会出现无数个三年循环往复。”

参与北京11月27日亮马桥悼念抗议行动的J说,当天她与数位朋友在前往现场前,有意识地先将翻墙软件、telegram等APP卸载,有朋友换上备用手机。但J发现,现场的人群中,有许多人并没有电子设备的安全意识。

J议述,当天曾路过“奇怪的大车”,大车停靠在马路边,大家当时并不清楚其用途。事后,有朋友在“被喝茶”后才意识到,这辆大车可能是信号车,用来捕捉路过的人的手机信号。根据《纽约时报》报导,现场有带有天线的小型设备,装作手机信号塔,连结所有经过人士的手机,记录下数据供警方检查。此外,J在现场看到,警方会配戴执法记录仪设备,这是一款集实时摄录、照片和录音等功能的设备。

在J看来,亮马河现场气氛并不紧张,警方只做人墙,不与抗议者有任何互动,隔著四五米。反而是外媒记者受到更多关注。直到行动后期,有便衣进入人群,喊著“行了行了回家了”,经过数次分流,人们最终散去。

J在事后第三天接到了警察的电话。对方叫了她的名字,开门见山问她有没有去过亮马河。J向警察确认亮马河的具体位置,询问是否在三里屯附近,得到了肯定的答案。对方又问她到底有没有去过,J称当天确实和朋友在三里屯附近逛街。对方便不再继续问了,表示“那没事了”。翌日,J又接到了警察的电话,询问了类似的问题。J当即表示前一天已经和他们交代过了,让其自行查看,便挂了电话。

J也有不少朋友接到了警方电话。据其总结,电话基本是由居住地派出所民警打来的,一般会先核实名字,再问有无去过亮马河。若回答“去过”,则会继续确认时间,是否是27日。J和朋友交流发现,有些警察会说得比较直接,提及当天那里有“游行”,有的则比较隐晦,称“集会”或“有一帮人”。有朋友回答那天只是路过,也会被追问和谁去、路过做了什么,并被要求去派出所做笔录。

不过,J称有朋友以“住得远”或是“已不在北京”为由拒绝去派出所,警方便也没办法,便作罢。也有朋友说自己“没有核酸”,对方则表示不用进派出所内,在门口聊即可。

一位参与上海抗议行动的被捕者A在释放后表示,警方在现场的抓捕策略,一般是由五六人一拥而上抓住落单人士,有人在一旁使用高频闪光灯配合,以此阻挡其他人士的视线和对抓捕行动进行拍摄。A还指,若被捕者有“一点点肢体动作和任何一句话”都会被视为反抗。A曾遭到警方殴打及辱骂。

A还表示,被捕人士先会被送至一个中转点,手臂被写上编号标注,并被要求交出身上的物品。而后,中转点的人再被送到不同派出所。在派出所,被捕人士先要做抗原测试,被搜身,上缴个人物品,而后需要穿戴防护服,再做生物信息采集等。A表示,做完笔录和口供后,若要写悔过书,说明“基本上没事了,24小时之内可以出去”。

A说自己遇到的派出所民警、办案人员全程态度温和,没有为难被捕者。不过,Twitter上其他人士于12月3日发帖指,疑有上海的被捕者,在派出所被殴打,有人出现脑震荡的症状,有人被扇耳光和踢肚子;有女性被捕者被要求脱光衣物检查。这位人士还指,被捕者在派出所期间被要求不能睡觉、不能说话,十分饥饿的情况下才会给几片面包。这位人士的Twitter帐号目前状态为“被锁”,无法显示内容。

此外,网络上仍不断流传著其他参与抗议行动后的失联者信息。根据民生观察12月7日的文章及端传媒整理的信息,第一个出现抗议行动的大学南京传媒学院,有数名学生被带走。在上海,流传参与乌鲁木齐中路悼念活动的魏海“失踪”,其朋友将他此前交代的事发经过笔记发布在网络上,笔记写到:“我没有设想过今夜会发生什么事情,也没有带有除了默哀以外的任何目的,我只是希望可以有一个地方去祭奠死去的人们。”在武汉,11月27日,大量人士于汉正街要求解封,一位名为景雪琴的人士,在现场围观声援,因向警方质问抓人理由而被捕,被行政拘留数天。据景讲述,当晚约有25人被抓。在广州,12月4至5日,传出数十位曾到访海珠广场的年轻人被警方带走,他们的身分是公益人士、艺术工作者等,一些人在24小时后被释放。网传广州一位关注社会平等议题的年轻人杨紫荆,12月4日遭警方和便衣闯入家中,强行搜查电子设备,进行口头传唤后,在12月5日警方发出刑事拘留通知书,指其涉嫌寻衅滋事。在成都,有抗议人士被关在派出所数日,其收到刑事拘留通知书的母亲,专程从江苏坐火车前来送衣物。

大陆多个城市爆发悼念和抗议行动后,火花蔓延至香港。有抗议人士在香港数间大学和街头发起行动,足迹遍及香港大学、香港中文大学、中环、旺角和维园等。抗议者多以手举白纸默站和唱歌等方式表达反对声音,也有人在大学校内张贴海报。在香港大学、中环和旺角的抗议行动,均有警员到场,抄下抗议者的身份证。在维园的抗议者独身一人,亦被登记身份证,而后疑遭便衣警员跟随。据悉,有在香港参与抗议行动的人士,其个人资料疑被传送至大陆有关部门。

长期关注人权议题的律师S,在抗议封控潮发生后,接到十多位参与抗议行动的人士的法律咨询。S表示,抗议者多数面对被约谈、行政拘留和刑事拘留,有人一度失联,但之后被释放,“失联的状况是很动态的。实际上抓的人比我们接触到的多很多。”S说。

“行政拘留”属于治安管理处罚法,一般最严重可行政拘留15天,关押在拘留所,这是针对不算犯罪的违法行为所做出的处罚;“刑事拘留”则属于工具性的功能,是为保障刑事案件能进行侦查起诉的强制措施。S观察,若抗议者是喊口号、“特别出头的”,或在局部过程中有剧烈反抗,被视为组织者、有更积极参与的人,可能会被刑事拘留。

根据被约谈的抗议人士的经验,S总结官方对抗议者有两种看法,一种是极端的、思想偏激的或是社会另类,基于不满的心理而聚众;一种是认为抗议者无知、受蛊惑,或是有智力障碍,矮化其抗议的价值和诉求。S表示,目前官方仍用老一套的思维,“还在用颜色革命、拿钱办事、境外势力的叙事去解读,他们对年轻人的抗议形式不理解,还停留陈旧的管控思维,但这次民众、年轻人上街的需求是自发的,是社会心理上某种同理被触发。”

白纸抗议被捕者:被警察扇耳光、扣留两天,出来后我被同事孤立了

“在小巴车上不断被打时,是我最害怕的时刻,而出来后同事们看我的眼神,则将我拖向抑郁的黑洞。”

端传媒记者 尤家明 发自新加坡

2022-12-15

【编者按】羊艮11月27日晚在上海抗议现场被警方带走。当时,她看到一位被警察拖着四肢抬起的女孩在喊“救命”,为救下女孩,不慎冲入警察的包围圈。女孩是那晚她想救下的第6或第7人。

之后,羊艮和女孩被带上小巴车,历经被扇耳光、抢手机、威胁式审讯、睡眠剥夺、写悔过书等,直至29日才离开,被收走的手机在12月2日才取回。事后,羊艮在医院诊断出轻微脑震荡。2019年,反修例运动时她恰身处香港,也数次在街头拉回被警方拖拽的示威者,眼睛因此被直射胡椒喷雾,导致结膜过敏。

二十出头的羊艮喜欢诗歌、音乐、电影,在带去上海街头的字条上,曾写下歌手李志和香港乐队my little airport的歌词,因“想成为金斯伯格一样的人”,一直关注司法和法治议题。羊艮说,湖南长沙有一家书店叫“目田”,是取自“自由”二字,而羊艮这个化名,则取自“善良”。

据网路消息,至今仍有数量不详的抗议者被羁押,包括广州公益青年杨紫荆(点心)、4名在成都工作的藏人等。北京、上海、成都、广州等发生大型示威的地区当局仍在不断约谈、回访当日行动者。

以下是羊艮的自述,关于她被捕后的经历,以及因此被改变的生活。

最近中国大陆的防疫封控放开了,看到Twitter上很多帖子说,政策放宽要感谢那些勇敢的年轻人们,对此我持谨慎的态度。并非大家不勇敢,而是在一个最需要医学和科学的领域里,在大流行疫病的政策制定上,收紧和放宽都是依靠人心向背、集体抗议才能得来,且转变突兀,让我觉得混乱和荒诞,政策如同儿戏,好像只是政府“压不住”了。

与此同时,很多同伴还被羁押在警察局里,被放出的人也不断被回访。29日离开被关押的派出所之后,我先后又被网络公安、居住地辖区派出所约谈和回访,他们的问题都很类似,无非是去做什么、留了多久、为什么被拉等,我就一遍遍重复当时笔录说的内容。

如同一位朋友说,还有公理没有得以彰显,还有自由被围困于看得见和看不见的栅栏之后。

如今回顾,整个过程最让我应激的是小巴车上不断的被殴打,会让我记起2019年被香港警方暴力拖拽时的恐惧。但让我感到丧气和沉郁的,是出来后现实生活秩序的坍塌。一直以来我都有失眠的问题,最近更常常梦到我被要好的朋友抛弃了。因为政治立场的不同,我在兼职的公司被孤立了,好像因此我不再立体,变得片面,变成了一个“坏人”。

救人

27日中午我到乌鲁木齐中路时,带了一束花、一本左翼诗人布莱希特的诗集、一些白纸和自己写的牌子。我打算将花和诗集放在路牌下,诗集里夹着一张手写的书签:“永记屋顶之上的天空——献给所有勇敢捍卫自由与尊严的人们。”这句话不只是给火灾里的逝者,更献给前一晚被抓走、失踪的同伴。

我抱着花走在路上,一位警察冲过来说:“女士你花不要落地,你可以回去了。”我带着耳机,看着他说完,睬也没睬他就过马路了。我心里想,应该给他一个白眼。

27日到场的人明显比26日晚更多,有观望的,有看热闹的,诉求也更多元。期间我借了一位女生的充电宝,但再没遇到她。充电宝现在还被我保留着,好像提醒着我们存在过。

下午我和周围人一起救下两个与警方发生言语交锋的女生。白天救人不算难,那时警察不多,人群又紧密,他们试图拖人,我们就往回拉。那个场景很像不久前中国驻英大使馆门前,他们拉香港人的样子,大使馆的人是往里拉,现场警察则是要把示威者拉出人群、抓上车。

傍晚5点左右,警力明显变多并开始驱赶人群,警察的抓人行动也变得密集。

在我的观察里,警方似乎主要在抓拍照记录和喊口号的人。稍早些时,优先抓的是男性,可能白天四五个警察拖拽、暴力殴打、带走一名女性的场景很不好看,容易引发公愤。但随着天越黑,晚上7、8点开始,警察的抓捕就越无差别、越暴力。

我一边被警察驱赶着从五原路走到淮海中路、复兴西路,一边帮着把被警察抓住的人拉回人群,同时也留意让自己不落单。有女生跟男朋友走散了,有女生独自在现场,她们情绪很激动、失控。我拉回她们后就抱住她们说没事的、别害怕。她们则告诉我,有同伴被抓走了。

同时,现场也出现了警方暴力拖拽示威者到车上殴打的情况。

我亲眼看着两个男生被抓走,没能救下来。其中一个被抓时,4、5个警察将他按在地上,男生反抗,说“喘不过气了”,他们仍用力压制。我们当场质问:“凭什么这样抓人?”但当时的警察完全不管不顾、不讲道理,可能觉得他们抓的人都是罪犯,要动用所有力气殴打,动用最暴力的手段制裁。

人群之后退到了聂耳(《义勇军进行曲》的作曲人)铜像附近,铜像前有人放国际歌,有人摆蜡烛,有人放了代表多元和平等的彩虹旗。在聂耳生平介绍的石碑上,贴了一张手写字条:“起来,不愿做奴隶的人们”。后来,我在分配被捕者的中转站,又遇到了贴字条的女孩。

那天聂耳铜像边抓了很多人,我和他的同伴一起救下了一个跟警察起冲突的外国留学生。幸好他和同伴一起,否则他可能也会被带走。

之后我又遇到了在放映活动中认识的朋友,当时她在跟警察理论,我怕她被带走就冲过去想要拉开她,其他一些女生见状也一起冲了过去。拉开后朋友并没有认出我,因为她很激动,她的同伴在27日凌晨被带走了,就是后来出现在很多声援放人字牌中的“小禾”。我喊朋友的名字,她才晃过神来,我们哭着抱在一起。

那天我还见到了第二个认识的朋友,那是我们第一次线下见面,她只说了自己的衣帽特征、拿着一束花,我们就遇到并相认了。我们合力在伊朗伊斯兰共和国总领事馆门口救下一个女生,但还是被警察带走了另一个男生。

并不是所有的救援都会成功。

讲好听些是“救人”,但当晚现场其实没那么体面,是很狼狈仓促地冲上去、拉回来。我们当时都不知道大巴车上的人会被带去哪,我脑中想到的是2019香港反修例运动中两个失联了的朋友,想到其他不直接认识的被带走的朋友,还有大陆的乌衣(亲身探访、声援徐州丰县铁链女的女性网友,后失联),还有其他失去联系的伙伴们,我好怕我眼前的人消失、联系不上,无论他们的诉求是什么,都不该遭到这样的对待,我们都是手无寸铁的民众,警察没有资格这样做。

在那个场景下我看不到任何法治的存在,只觉得无力,像当年在香港街头一样无力。我能做的很少,也不够勇敢,去抓住眼前要被带走的人,就是我当时唯一能做的事了。

被捕

晚间,人群越来越稀疏,警察抓人也越容易。我听到马路对面有女声喊“救命”,四个警察拽着女生的四肢,像过年抬待宰杀的猪羊一样,硬生生往旁边的小巴车上拖。

我冲过马路时没意识到,那里除了被抓的女生和大量警察、便衣,几乎没有任何其他民众。我出声喝止警察时,他们也注意到了我,一人扯着我的头发,另一人抓着我的胳膊,将我拖向小巴车。

此前,警方在伊朗领事馆门口已抓满了两大巴车的示威者,后来都换成了依维柯(Iveco)小巴。

我一边挣扎,一边看到之前被抓的女生瘫坐在小车的台阶上,似乎是被殴打得太严重,上不去。然而警察们只继续推我上车,我不想踩到女生就拼命挣扎,但他们看不到也听不到,好像只要把我们推上去任务就完成了,像机器一样。他们甚至以为我要反抗,就一把按着我的脖子到车门边上,打我的头,踹后背,眼镜镜架也在那时断了,镜片碎了,眼镜整个掉在了车下面,没有带上车。

后来我和坐在台阶上的女生还是一起被带上了车。进去后,我们就被扇耳光、抢手机,由于手机有密码,他们就要求所有人解锁再上交手机。我不肯给,就被扇得更厉害,人都被打蒙了,整个过程又混乱又暴力,我甚至没办法质问他们凭什么这么做,我得到的就是更暴力的殴打。

警察抢手机的同时又让我们闭嘴,甚至不可以哭。之前台阶上的女生因为害怕一直在哭,警察就一边扇耳光、扯头发,一边让她不许哭。我说着“别打她”冲过去抱住女生,我想一是挡住她,警察就没办法继续殴打,另一方面也希望能安抚她。但我自己的情况也很混乱,讲不出话,只能拍拍她的背说,“别害怕”。

看我冲过来,两个警察也一下从座位上站了起来,将我和女生强制分开,又继续打我,因为我的行为在他们看来是反抗,是没有听话,不听话就要挨打。

我们车上有另一个男生,押上车时就被打得很严重。他人很高,头磕到了车门,当场应该是轻到中度脑震荡。因为我后来去医院检查,发现我当时被打出了轻度脑震荡,而男生比我严重得多。他头上鼓了一个肉眼可见的大包,一直在流血,不断说头很晕很痛,求警察送他去医院。警察不仅不听,甚至说着“你再多嘴”就啪一个耳光继续扇上去。

从上车到后来的中转站,大概1个多小时,男生始终没有被送医。开口为他说话的人,甚至递纸巾的人,都被要求闭嘴甚至被殴打。后来我和男生分到不同的地方(审问),不知道他有没有能就医治疗。

在小巴车上的那段时间,是我最害怕的时刻,最应激的状态。一是我不停被打,另一个是不知道车会开到哪里,车上有很多警察,他们完全可以开到荒郊野岭做点什么。那辆车上好像是完全的黑暗,无法求助任何人,命运好像完全被捏在警察手里。

中转站

后来警察们不再打了,只要求我们闭嘴。我留意到车子仍开在市中心,没有上高架,也没有开到很偏远的地方去,就强迫自己平静下来,毕竟还要面对之后的审讯。

我们先是被运送到一个像中转站一样较大的派出所,所有被捕者都在那里被重新分配辖区。我们被要求上交手机,并将姓名、身份证号、手机电话、手机密码写在表格上,手机会被贴一个编号,并在每个人手背上写下这个数字,这是后来第二周周五去取回手机时用的。

接着就是上交个人物品,随身包裹会被仔细翻一次,翻过后有的人会归还,自己带去被分配的辖区派出所,有的人则会被直接扣留。大厅里管得相对松,可以小声交谈,我在那里,遇到了在铜像前贴“起来,不愿做奴隶的人们”字条的女生。

我和她聊起之后可能会被送到哪里,以及原本的生活安排。上海近期有德莱叶(Carl Theodor Dreyer)的电影展,我好不容易才抢到票,被抓时还在想不知道还能不能去。那个女生则说知道电影展但没抢票,因为不太喜欢德莱叶。于是我们就很神奇地,坐在派出所的大厅里聊起了艺术和电影。

我和女生当时是岔开坐的,我旁边坐了一个男生,她旁边坐了另一个女生。男生先开口,说自己不久要参加国考(中国国家公务员考试),不知还能不能参加。接着另一个女生接话说,诶我也要参加。我们就一起笑了。

在那样一个紧张高压的环境下,我们其实并不知道之后命运如何,但还是聊起这些生活的琐碎和温情,那一刻,我想不只是对我,对所有参与聊天的人应该都是一种心灵上的抚慰。

在大厅里大概坐了20分钟,我们就陆陆续续按照编号被不同辖区的警察带走了。

笔录

被带去各辖区派出所的路上,有的会给被捕者戴手铐,有的不会。下车后,我们被带到审讯室,不同于一般的报案室,审讯室在派出所较深入的区域,相对密闭,进出都需要刷警员工作证和人脸识别。

我到的时候是28日凌晨。首先是身份信息的录入,我不愿说,表示没有义务告知,他们就威胁说不说也能查出来,我便回那更没必要说了。因为其他人都很配合,所以警察就指着我的鼻子吼“别人都做了你为什么不做?”

在传唤流程中要上交所有的随身物品,此前上交的手机也完全脱离我们可及的范围,这些都会被当作物证进行检查。同时为了防止嫌疑人自杀,我们还要把鞋带解下来,因为足够长的话是可以上吊的。接着就是录入姓名、身份证、人脸和声纹。还要进行搜身,初步是拿类似安检仪的在身上扫,第二步是去到一个房间,一丝不挂地站到仪器中拍照,仪器可以扫描身体里是否藏了东西,还会要求双手抱头蹲在地上跳两下,这样是为了检查肛门或阴道里是否藏东西。

录完信息后,我们被要求站在一边等待做笔录,我站的旁边就是笔录室。每个房间都有一个问询的警察和一个被捕者,大概由于人手不够,并没有达到合法的至少两名警员在场。不过好在所有审讯室的门都开着,我能看到其中一间摄像设备的灯没亮,其他几间我看不到。

从在小巴车上发现还在市区行驶开始,我就强迫自己冷静下来思考怎么面对警方问询。在笔录室旁,我听到大多数人说是微博看到的消息,有的男生说是看完世界杯后去凑热闹。我想我不能说自己是在境外社交软件上看到的,不能说自己放过花、举过白纸,不能说喊过、听过的口号,但可以说是去悼念的,滞留是因为当时警察封路了,不知道如何离开。

做笔录时,我报完姓名就不再多说。审讯我的警察凶狠地骂我、恐吓我,说事情可大可小,不配合可能就不只是寻衅滋事这么简单了。他们没有真的动用暴力,但会把手伸出来,制造出下一秒就要打的感觉。

他们不断问我,喊了什么口号、没听到各种反动言论的口号吗等,我都保持沉默。同时,他们拿笔录给我看时,我发现我明明讲的是没有跟警察发生任何言语或肢体冲突,但笔录上却是发生了。我抗议说我是单方面被殴打,他们又改写成了因为我要反抗,警察进行了合理压制,我再次表示反对。我想告诉他们,我不是可以随便欺负的。

做完第一次笔录后,还有第二轮、第三轮。第一遍问询比较粗糙,后面则会细致很多。第二轮和第一轮之间隔了一个晚上,期间被捕者是在玻璃房中,不可以休息,睡着会被值班的警察喊醒。

不过,不同辖区审讯警察的态度和流程可能区别很大,比如网络中有的网友提及没有被暴力逼供。

玻璃房里的同伴

派出所里有两个玻璃房,是传唤期间的等待室,一个是男生的,一个是女生的,三面是墙,一面是全透明的玻璃,靠墙有一条长条木凳子,我们女生就坐在木凳子上,夜班看管人数少的时候,可以偷偷小声交谈。

通过这些交谈和后来与其他被捕朋友的交流,我推测,那天被捕的人分为两批,一批是傍晚6、7点左右抓的,第二批则是8点半至10点多。Twitter上提到的伊朗领事馆抓的那辆大巴车上的人,都算第二批。警察在车上的暴力也随着时间的推移越来越激烈,第一批多数没有被殴打,第二批有的没有被打,有的则也是被四个警察抬走,并被踢踹。

大家被带走的原因也不一样。一个朋友所在的派出所中,有男生是因下午直接开车拦住了警车,冲过去时就做好了寻衅滋事7天起的准备。有人是因拿手机拍照被带走的,也有人和我一样,是因为看到其他女生被抓,出言质问警方而被带走。

此外,有女性被捕者分享,她被转运到中转的派出所时,曾提出要去卫生间,期间她跟看管的女警单独聊天,问对方是否其实也不愿意做这些。女警察叹气说,我们辛苦,你们也不容易,等下配合点,基本做完笔录就可以放出来了。现在看来这个女警的话可能很平常,但在当时被不断暴力对待,男警察都认为我们是收了境外势力的钱、被境外势力洗脑的情况下,有一个女性表达了相对理性的判断,还是会有安慰的感觉。

被放出来前,我们还需要写悔过书,类似小时候写的检讨,要写我错了,错在哪里,承诺以后再也不去了。每人都要写,写满一张A4纸的正反面。悔过书是没有任何法律规定的,但为了尽快出去,大家都写了,但其实没有什么好写的,我们就把字写得很大。

我们多数人是29日凌晨放出来的,实际上都超过了24小时,晚了的原因是走之前警察说要确认监控里我们每个人的行动轨迹,核对笔录。但找了3小时,只能找到一个人当天被捕的监控,即使多数人把自己的行动轨迹说得很详细,也仍然没找到,后来查到被捕画面就放人了。

被关的男生里有不少大学生,他们当时恳请警察不要通知学校和实习单位,但警方拒绝了。事后我了解到,有学生此前封校期间因出去取快递被记大过,因而担心警方告知学校后自己毕不了业。

12月2日在我取手机那天,遇到另一个也去取手机的男生,和他站在一起的还有一个年长的女性。我原本以为是他的家长,姐姐或妈妈,但听到谈话才知道那是他公司的人事部领导,男生正在试用期,那位领导是来询问派出所是如何定性事件及男生行为的,好以此为依据对在试用期的他做出处理。

被孤立

不久前我离开了上一份正职,但仍然有兼职。周一原是要上班的,但因为被抓,也无法请假,就类似于无故旷工。虽然警方没有找我的兼职单位,但同事有人是知道乌鲁木齐路冲突的,隐约猜出我被抓了。

如今我还在原来的地方上班,但却完全处于孤立的状态,他们不会主动找我交谈,更不会理睬我提出帮忙的请求。我现实生活中的人,要么政治冷感,要么是在爱国环境下被薰陶了很多年。我之前觉得,政治立场不一样的人太多了,同事们工作能力和性格都很好,因此没往心里去。但这件事情之后,他们看我的眼神开始变得很微妙。

我不是一个很完美的人,也不是外向、八面玲珑的人,但我自认是懂最基本的人情世故的,也和同事的基础关系算是融洽。但事发后,他们的眼神里,好像我之前所有认真负责、兢兢业业的工作态度和工作能力都被抹杀和忘记了,似乎只有站在同一个政治立场上,我们才能谈论工作态度、个人性格,政治好像成了某种原则性的问题。

公权力在倾轧我的时候,被迫让我让渡了自己的财产、时间、自由和一些其他的东西,但更令我抑郁和痛苦的是,它的触角还会撕裂我的现实生活。好在也有温馨的时刻,例如一些朋友在我失联期间一直在尝试联系,让我知道有很多人在意我的安危。

俄国作家杜斯妥也夫斯基(Fyodor Dostoevsky)在《卡拉马佐夫兄弟》中有一句话我很喜欢,并记了很久,一个脱口秀演员在表演中也化用过:“最要紧的是,我们首先应该善良,其次要诚实,再次是,以后永远不要相互遗忘。”