《列寧墓:蘇聯帝國的末日歲月》第二部第7章:薩哈林旅行記

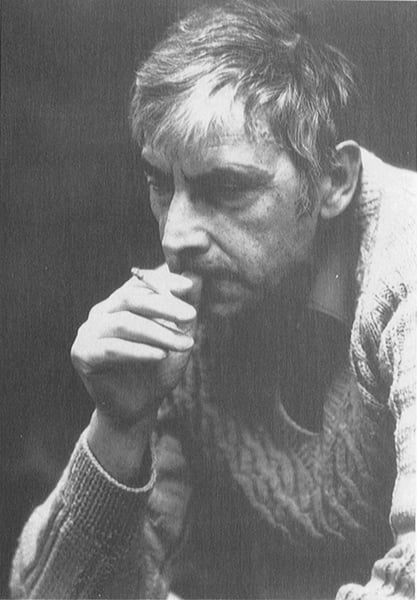

我在薩哈林島上遇見一個自由人。他的名字叫尼古拉·巴秋科夫,原本有望成為一名知識份子,後來當上流動漁民,他對西邊數千英里外莫斯科的政治熱潮知之甚少。關於戈巴契夫、葉利欽或首都政治生活中的任何其他人物,也語焉不詳。“正如你看見的,我保持距離,”他說。

巴秋科夫是我在俄羅斯遇到的為數不多的對自己的生活感到自在的男人或女人之一。他已經50多歲了,許多年前,按寬泛的俄羅斯定義,他是一位知識份子,一名嚴肅的學生,但他在精神生活中“根本看不到未來”。“不管是這個國家,還是蘇聯,都沒有。”他拋棄了一切,成為一個“半合法的、獨立的”漁民。“在這個國家,獲得自由的唯一方式就是逃離,”他說。“我不能逃到東京,所以我逃到了山上。”

溫暖的季節,巴秋科夫在松樹林裡紮營,俯瞰鄂霍次克海,那裡的景色就像加利福尼亞北部海岸一樣層巒疊嶂,美不勝收。他主要捕撈鮭魚和刺蟹,拿到首府南薩哈林斯克的集市上出售。巴秋科夫留著隱士般狂野不羈的灰鬍子,他說今天感覺比以往更加疲憊。

他一整天都在拖著裝滿鮭魚的漁網;正值夏汛時節。周圍的魚多得捕不完。讓他憤怒的是,他看到“政府漁網”——國家漁船沿岸布下的漁網——裡面裝滿了腐爛的魚,又大又漂亮的鮭魚變得灰了吧唧、肚皮朝天,而船長們卻在海上無所事事,等待莫斯科下令把魚裝到船上。巴秋科夫估計,這些漁網裡至少有15萬磅鮭魚,但由於當地幹部必須等待“中央指揮系統”的國家官員的指令,因此價值100萬美元的漁獲很快就會變成一堆腐爛的內臟、骨頭和鱗片。“你能想像這麼愚蠢的事情嗎?”他問。

或許是為了讓客人品嘗這些被浪費的漁獲有多美味,巴秋科夫準備了我吃過的最豐盛的海鮮大餐。他用凹陷的錫鍋和一個老式的煎鍋在室外生火烹飪。他動作嫺熟,技巧精湛,堪稱速度最快的美食家。他做的魚湯不亞於馬賽的任何一家餐館,他還煮了一大堆的蒸螃蟹,在新鮮麵包上抹上亮紅色的鮭魚魚子醬,幾盅自釀伏特加,還有幾杯熱乎乎的查加(一種用白樺茸泡制的巧克力茶)。在蘇聯,大多數人因為吃劣質的香腸、土豆和黃油而發胖。巴秋科夫顯然匯萃精緻的食材於一鍋,嘗遍天下山珍海味。

“我用自己的方式生活,”他說。“因此不得不保持低調,避人耳目。在你們國家,我可能是個工人,或者經商。在這裡,我就像一個亡命之徒。一個非法漁夫。所以,當然,我喜歡我在收音機裡聽到的關於薩哈羅夫和公開化的東西。很好。但只有親眼看見,我才會相信。告訴我,你去過南薩哈林斯克了。你覺得一切都不一樣了嗎?你覺得像我這樣的自由人還有容身之地嗎?

1890年,契訶夫放下在莫斯科如日中天的文學創作,乘坐火車和內河船前往薩哈林島的苦役犯監獄和漁村。“仿佛這裡就是世界的盡頭,”船接近海岸線,他在日記中寫道,“再往前已無處可去”。在契訶夫生活的時代,薩哈林島相當於俄羅斯的澳大利亞:一個遙遠的罪惡之島,這似乎就是流放的定義。勞改營裡充斥著乖戾的殘酷與暴力;一名囚犯最終用發酵的麵團悶死了一名虐待狂看守。那裡的工作條件極其惡劣。當沙皇的大臣把島上的鮭魚和魚子醬賣到國外之時,外來的煤礦工人們正嚼著蠟燭和腐爛的木頭。契訶夫曾在薩哈林島做人口普查工作,與囚犯和流浪漢交談,並撰寫了一部長篇報導——《薩哈林旅行記》,以出奇冷靜的筆觸記述那裡的生活。在他看來,薩哈林島就像美洲的巴塔哥尼亞一樣遙遠;薩哈林既是一個地方,也是一個理念,代表著俄羅斯的幅員遼闊和沙皇的無遠弗界。在人口普查中,他發現人們使用的名字在某種程度上反映了他們奇異的個人特質和生活狀況。“最常見的姓氏是涅波姆尼亞希伊,意思是“沒人記得的”。下面是一些流浪漢的綽號:‘記不清的穆斯塔法’,‘沒爹的瓦西裡’,‘記不清的弗朗茨’,‘記不清的二十歲伊凡’,‘無名氏雅科夫’,‘三十五歲的流浪漢伊凡’……”

沙皇的勞改營早就關閉了。史達林偏愛距離稍近但交通不便的科雷馬地區,將那裡作為他最喜歡的屠殺地點。蘇聯政權盡其所能使薩哈林島蘇維埃化,在南薩哈林斯克建造了低矮、簡陋的公寓,在港口和各區設立採集螃蟹的集體農莊。政府通過向礦工、漁民和農民提供額外的報酬來增加島上人口。

薩哈林島被視為邊境地區,因此,直到我1989年夏天到訪前的幾個月,該島一直不對外國人、甚至非居民的蘇聯公民開放。即使我在那裡的時候,薩哈林島上也佈滿了混凝土崗亭。克格勃邊防戰士的年齡和大學二年級學生差不多,腰裡別著匕首。外國人的出現讓他們目瞪口呆:前一天還是《華盛頓郵報》的記者,第二天就變成了韓國的電腦推銷員。對他們來說,這似乎是某種入侵,但他們現在奉命讓我們通過。

我去薩哈林島是想看看莫斯科正在進行的政治改革是否已經在俄羅斯的邊疆紮下根。當我到達薩哈林島時,那裡已經風起雲湧。1988年5月,幾百名男女在首府契訶夫戲劇院外舉行示威遊行,指責黨委書記皮奧特·特列季亞科夫將公寓分給自己的親戚,並大肆斂財,這是給當地黨組織帶來麻煩的第一個跡象。員警和克格勃包圍了這場小規模的示威遊行,但由於他們太震驚,太困惑,以至不知所措。黨試圖將這一切徹底抹掉。如果承認示威遊行,那就存在“某種局勢”。這是不允許的,也是不可想像的。第二天早上,官方報紙對“一小撮極端分子”進行了口誅筆伐,然後徹底拋之腦後。

但很快,當地的民主人士似乎感受到了莫斯科的震動,在南薩哈林斯克的廣場和街道上舉行更大規模的示威活動。島上党的領導人頓時慌了手腳,竟然不知怎麼辦才好。列寧大道上出現了一條巨大的橫幅:“趕走官僚,給他們一把鏟子”。黨委書記特列季亞科夫本想反擊,但他沒有得到莫斯科方面的支持。他被中央委員會解職,乘坐軍用運輸機逃離薩哈林島前往莫斯科。他再也沒有回到島上。與此同時,新上任的党的領導人非常瞭解事態,他們停止建造昂貴的新辦公大樓,並表示將由薩哈林人民自己決定是把大樓改造成醫院還是學校。事實上,1989年和1990年,無論我在蘇聯走到哪裡,共產黨總是處於“停工”狀態。幾十個造價不菲的辦公大樓從未啟用,或者被改建成學校和醫院,更多的則是空置棄用,漆黑一片、鬼氣森森。

這場小小的革命立刻成為島上的傳奇。它被稱為“五月事件”,與傳說中導致1917年10月布爾什維克起義的“七月事件”遙相呼應。戈巴契夫對內陸地區覺醒的跡象感到非常高興,他告訴記者:“改革春風終於吹到了薩哈林島。”

儘管戈巴契夫充滿必勝的信念,但是,黨仍然無法理解人民對舊的權力結構和莫斯科霸權憤怒之深。中央委員會用新官員維克托·邦達爾丘克取代了原來的特列季亞科夫。薩哈林島只等了幾個月就表達對邦達爾丘克同志的看法。在人民代表大會南薩哈林斯克席位的競選中,一位默默無聞、脾氣火爆的記者擊敗了邦達爾丘克。他叫維塔利·古利,曾是一名狂熱的共青團員,盡職盡責地在島上四處宣揚意識形態。但到了80年代中期,他已經發生了翻天覆地的變化。如今快40歲的他撰寫了許多評論文章和令人尷尬的調查報導,導致“五月事件”的發生。

一天下午,我們開著古利那輛小莫斯科到處轉悠,“尋找選民”。他想和工人們談談人民代表大會和礦工罷工。“我無法在我的報紙《薩哈林報》上把我想說的話都說出來,所以他們必須從我嘴裡聽到。”路況通常都很糟糕,但突然間,我們發現自己走在一條像德國高速公路一樣寬廣筆直的大道上。古利笑著說:“你想知道這條路為什麼如此平坦嗎?這是從市中心的黨總部通往所有黨內大人物的別墅的道路。他們想為自己修一條好路,僅此而已。很快!它就建好了!至於其他人吧……”

我們驅車前往自由半島的漁場和魚子醬加工廠。一路上,我們必須通過另一個克格勃檢查站,那裡有一個破敗的混凝土崗亭,兩名十幾歲的警衛,還有一台可擕式答錄機,正在播放《我看見她站在那裡》。警衛探頭進來,要我們出示證件。檢查證件的時候,他的腳還在隨著音樂打拍子。

“好的,”他說。“我們很歡迎外國朋友,請進。”

當我從對魚子醬的敬畏中——穿著白衣服的女人用手指著一桶桶奇妙而光滑的粘稠物——緩過神來,發現古利輕而易舉地就和工人們打成一片。他善於傾聽他們的抱怨,記住他們的名字,還能被他們逗得開懷大笑。許多工人把第一屆人民代表大會簡單地稱為“表演”,“莫斯科的盛大表演”,他們想知道更多關於眼前的事情:他們的工資、住房。一位婦女毫不尷尬地告訴古利,“在這個島上,節育的主要方法是墮胎,你能做的就是雇一名醫生,租一個旅館房間。”

古利說,他將研究在島上建立診所和提供避孕服務的可能性。但這位婦女和維塔利·古利之間也有一個嚴峻的共識:只有共產黨才有權力做任何事情。而它們什麼也不會做。古利和他的選民相視一笑,分手了。

古利怒氣衝衝地朝汽車走去。“薩哈羅夫說得對,”他說。“我是一名黨員,但党必須解散。剩下的就是細節了。”

但党依然存在,黨仍無所不能,尤其是在薩哈林這樣一個偏遠的省份。黨操縱了選舉,這樣它就可以在人民代表大會中安插順從的僕人。這些人大體上都是些愚蠢的奴才,根本不明白“改革”、“開放”和“民主化”這些詞的含義。從史達林時代起,他們就一直聽克里姆林宮吹噓其民主政體、憲政制度;畢竟,史達林時期制定的憲法聽起來不比1789年的美國版遜色。但這並不重要。語言,更不必說口號,早已失去了意義。真正有意義的是身份。加入共產黨就意味著一切。

在薩哈林島逗留期間,我在兩個東道主之間來回穿梭,即古利和一個名叫阿納托利·卡普斯京的快樂傢伙。這兩個人都是人民代表大會的代表,但他們之間的差異有如雲泥之別。卡普斯京並不是由他所在地區的人民選舉產生的,而是專門為黨內官員和工會幹部保留的席位。根據城裡比較客氣的評論家的說法,他是一個趨炎附勢者,一個從煤礦一步步爬到工會行政機構這樣服務性辦公室崗位的低級幹部。他一點也不討厭,甚至比古利還要友好。卡普斯京很會巴結人。他的嗓音像低音炮,握起手來非常有力。他咯咯笑個不停,有點兒瘋狂。但現在他陷入了麻煩。當選之後,他度過了一個非常糟糕的夏天。

“事情失控了,”他說。“這可不妙。”

薩哈林島煤礦發生了罷工,隨後,卡普斯京迫切希望向我們展示他“與工人階級親密無間”。一天上午,我們在南薩哈林斯克的工會總部,看到他與大約150名礦工開會,試圖通過談判解決問題。卡普斯京已經盡力了。他像戈巴契夫一樣承諾“公開性”。他像戈巴契夫一樣在講臺上侃侃而談、舌戰群雄。但他的舉動難以令人信服。這個可憐的人被自己淺薄的才能、可疑的履歷和當選、思維習慣和言談舉止壓得喘不過氣來。他是一個墨守成規的人,一個裝腔作勢的官僚。他無法勝任“改革者”的新角色。他對礦工的說服力並不比他對自己的說服力強。卡普斯京就像一個晚餐劇院的臨時演員,只準備了一個小時即被要求在老維克劇院扮演哈姆雷特。他知道一些臺詞——“我們將攜手並肩,邁向明天!”——但他唬不了任何人。礦工們翻了翻白眼,像一群貓頭鷹一樣叫起來。

事後,卡普斯京既尷尬又傷心。他以為他成功了。他以為自己很勇敢。“我以前一直都很循規蹈矩。”他說。“大人物說怎麼辦,我就怎麼辦。只要說一聲‘卡普斯京做這個’,僅此而已。現在我覺得如果有什麼不對勁的地方,我會儘量說出來。”但這還不夠。

在不遠處的走廊上,罷工領導人之一維塔利·托波洛夫表示,他正在努力與卡普斯京合作,但前景一點也不樂觀:“我想他是個幹部,但戈巴契夫在勃列日涅夫時期也是個幹部。我一直抱有希望。”

卡普斯京馬不停蹄。我們驅車穿過山丘,來到辛尼戈爾斯克,這是日本人在1905年控制該島時建造的一個採礦小鎮。一到這裡,走進礦長辦公室,卡普斯京突然渾身自在起來。這些人都是他的朋友,都是在工作中勉強稱職、還算正直的中層幹部。他們都對時光一去不復返感到遺憾,並為火腿三明治和汽水少得可憐表示道歉。

“可惜現在不是勃列日涅夫時代,”一位礦長說。“要是在那個時候,我們真的會為你們準備一頓盛宴。”

阻礙他們的不是傲慢,而是他們完全缺乏理解力。當涉及到簡單的經濟學時,他們無法把問題聯繫起來。礦長抱怨說,煤礦產量下降了一半,但同時他又對中央計畫體制以及國家指令和補貼的體系大加頌揚。事實上,他的礦井設備陳舊、老化,很可能已經報廢。這是一個危險的工作場所,也是一場生態災難,在正常的經濟環境下永遠不可能盈利。

午餐過後,卡普斯京帶領我們考察了礦井,情況比我在西伯利亞、烏克蘭或哈薩克看到的任何地方都要糟糕。地下令人毛骨悚然。那裡沒有電梯,井道粗礪狹窄。有些礦工要在石頭上滑行和爬行2個小時才能到達工作崗位。沒過多久,我的背部和腿上佈滿淤青,比跑十英里還要酸痛。罷工之前,礦工們的這段“通勤”時間並沒有津貼:他們每天辛苦往返4小時全是免費的。“我們帶你們看了咱們最好的礦井,”礦長說。“這個是幹的。在其他礦井裡,整天都有水滴到你們背上。”

走出礦井,終於見到陽光,卡普斯京擦了擦眼睛上的煤灰,又換上戈巴契夫式的嘴臉。20多名礦工精疲力竭,立刻感到厭煩,圍了上來。他們想回家,但被告知要等待。“我是來聽你們提意見的,”卡普斯京笨拙地說。“請告訴我你們的問題。”這些人的表情就像高中生看著老師努力追趕新潮一樣困惑。他們迫不及待地想回家洗個澡。他們可沒心情為像阿納托利·卡普斯京這樣的工會奴才表演。

然而,有那麼幾天,我喜歡上了他。卡普斯京如此努力地想得到別人的欽佩,可卑躬屈節的回報卻微不足道:不過薪水稍高些,暑假稍好些。作為人大代表,他相當於蘇聯的國會議員,然而沒有一個美國人——更不消說眾議員了——願意過上阿納托利·卡普斯京的生活。他的生活和蘇聯其他人一樣糟糕。

下礦井幾天後,卡普斯京帶我們去了一艘巨大的拖網漁船。我以為我們能有機會看看國營漁船是如何運作的,為什麼這麼多噸的鮭魚在幾百英尺外的漁網裡腐爛。但卡普斯京對此毫無興趣。他是船長的鐵哥們,正如卡普斯京所說:“是時候放鬆一下了。你在美國偶爾也會放鬆一下,不是嗎?”

他帶我們走進船長的艙室,這是一間鑲木板房,優雅得令人吃驚。桌子上已經擺好了瓷器、精美的銀器、堆滿食物的盤子和6瓶酒:格魯吉亞香檳、烏克蘭啤酒、胡椒伏特加。無路可退了。我們將度過一段難熬的時光,我只好暗自祈禱海面能保持平靜。

出乎意料的是,卡普斯京酒量比我還差。三杯伏特加下肚,他就對葉戈爾·利加喬夫和黨的強硬路線的“智慧”表達了永遠忠誠。罷工是暴行,私有財產是不允許的,波羅的海國家的獨立運動是叛國罪。再多喝一點,他就對薩哈羅夫大加嘲諷,稱他“自以為是”、“反蘇黑手”、“一無是處”。

“他以為他是誰?”卡普斯京說,他的臉色一沉。“這個人為了自己的利益,信口開河。他是個誹謗者。”

這是一場令人作嘔的表演,我感到很驚訝。一般情況下,許多黨員幹部在我這個外國記者面前都表現得彬彬有禮。但現在,卡普斯京徹底放飛自我。伏特加和多日的親密接觸就像一把鑰匙打開了他的內心。他本能地感受到了薩哈羅夫對他和党構成的道德和政治威脅。薩哈羅夫與他的追隨者正在挑戰黨的存在,挑戰克里姆林宮的權力,挑戰做生意的方式。“薩哈羅夫和他的同夥認為我們不理解他們,”卡普斯京最後一次舉起酒杯說,“但我們理解。我們瞭解他們。簡直瞭若指掌。”