引言:何謂超越式的文化科技治理?

生物學家 E. O. Wilson 說過的一句話,

人類有舊石器時代的情緒,

中世紀的制度,

與神一般的科技。

Wilson 是研究螞蟻演化的大師,

他研究切葉蟻之間如何協作,

他說一個物種在生物層次發展到極限以後,

將朝向社會組織演化,

並且誕生合作利他主義、複雜系統的交流,以及勞動平等分工的社會。

如果討論文化科技,

Wilson 這句話值得作為開頭,

因為除了文化與科技之外,

還有一個主軸一開始便需要好好扣住,

就是治理。

我在數位社群進行實踐與研究,

尤其是去中心社群與地下社群,

包含數位藝術、新興科技與慈善行動等等,

因緣際會同時在公部門服務。

因此這段時間接觸到許多人

包含各部會、行政法人,

從高階官僚到實際上第一線的承辦人員,

當然也有業界人士、創作者、與倡議團體等等。

在此需要強調的是,與文化或科技有關的議題,

勢必要爬梳複雜的多方利害關係人現況。

舉一個例子,

前陣子在追2022年全國文化會議的參採情形,

在文化科技應用的議題上,

文化部曾說過今年會成立有關文化科技「跨部會政策討論平台」,

這裡的跨,也包含我現在的單位。

文件上說要針對「跨界合作機制、創新實驗沙盒與政策資源優化」進行溝通。

上個月打電話追進度,

轉接了好幾次以後到承辦,

他們說政策討論平台的規劃已經上去了,

但還沒有下文。

先不討論執政方向是否影響原案會不會走下去,

但是將「討論文化科技的平台」給資訊相關單位統籌,

恐怕有點為難他們,

因為整個文化科技的面向更大更廣。

台灣從大肚王國的漁獵採集,

走過明鄭清領農業社會,

再到日殖、民國經濟起飛的代工時代,

如今又走到開始重視創新的資訊社會。

但是這四種社會在2023年是同時並存的,

不是說一個出現,前一個就滅亡。

因此科技進化的速度遠遠超越管理體系,

去年還在討論web3,今年人工智慧又襲捲進來,

整個過程才短短十八個月。

這一次連評審思維、補助文字都來不及更新,

人類的情感與治理遠遠看不到科技發展的車尾燈。

因此如何在科技與前瞻計畫當領頭羊的現況下,

有效促進民主社會、公民參與發展,

是當務之急,不然人類將有永遠適應不完的科技。

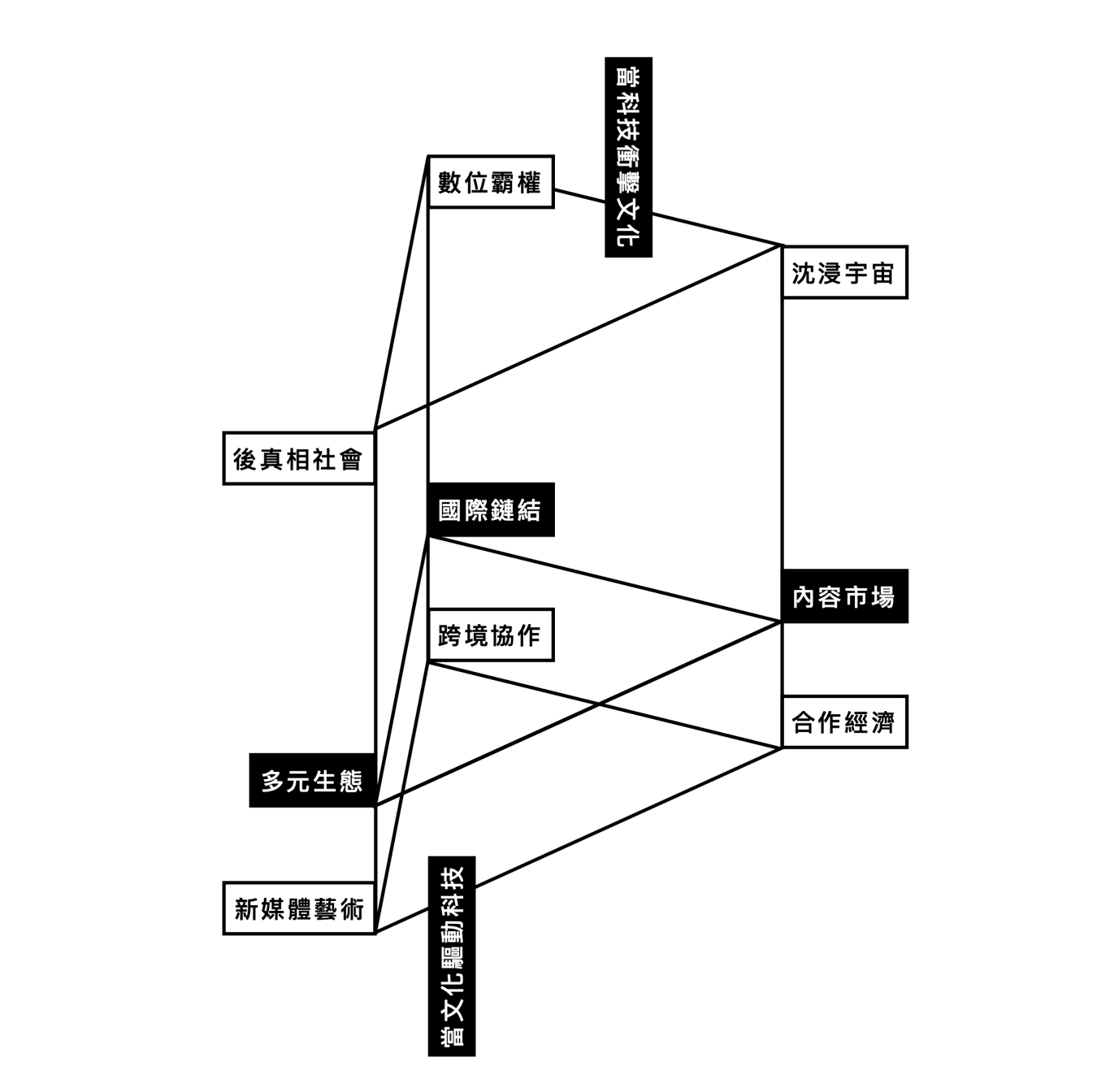

圖中的三角形是我個人自行收束的文化科技任務,

分別是:「在地多元生態」「國際合作鏈結」「內容市場繁榮」

這是在資訊社會很容易就可以做到的事。

回到 Wilson 的名言,

或許我們可以叩問,

何謂文化科技?何謂治理科技?

何謂超越式的文化治理想像?

容我進行任務三角形的主觀延伸,

延續 Wilson,向上是神的科技,向下是人類的文明。

當科技衝擊文化,

多元生態碰到科技,極化為後真相社會,

公共領域 Public Sphere 消失;

國際連結碰到科技,數位霸權出現,

媒體與平台產生議價衝突,強勢文化透過數位殖民加速影響;

當內容市場遇到科技,元宇宙與XR世界正在慢慢誕生,

沈浸式作品成為補助寵兒,但市場還沒真正建立。

另一方面,

文化也可以驅動科技,

如許許多多的新媒體藝術家、科技藝術家,

在科技還沒有進入大眾視野時,

便透過作品提醒人類,科技的多重面向,這是多元生態;

科技也讓新的合作團結經濟誕生,

如平台合作主義、去中心自治與新的未來藝術生態系等;

當然科技也讓跨境協作成為可能,

我們看到了許多文化活動早已沒有國境之分,

甚至 glocalization 這樣子的主題越來越被關注。

但是這些面向,遠沒有科技衝擊來的影響深遠。

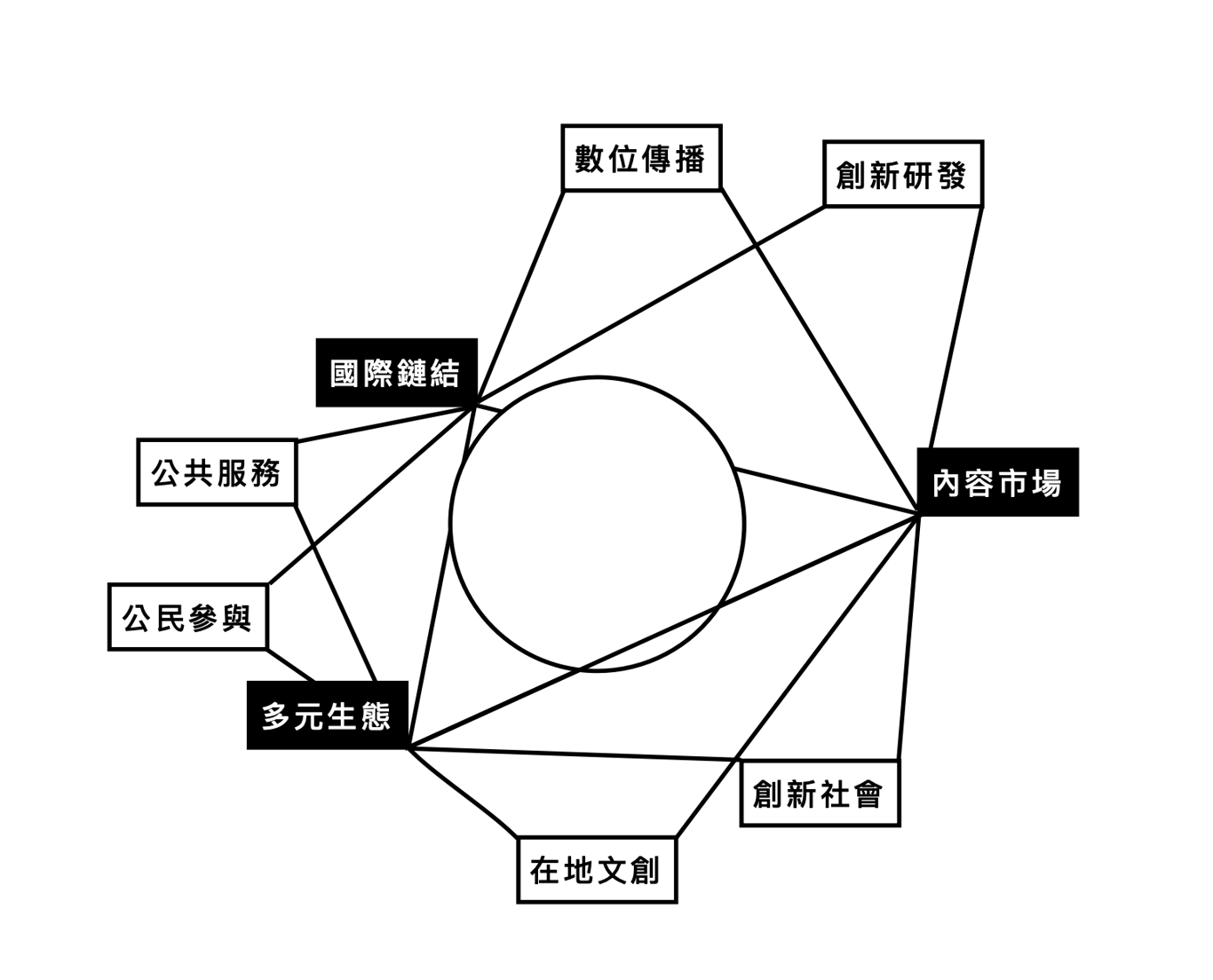

回到「文化科技施政綱領」

我姑且武斷的把六項綱領融入這個三角形,

數位傳播與創新研發,在國際與市場這邊,

在地文創與創新社會,在生態與市場這邊,

公民參與與公共服務,在生態與國際這邊。

前兩者文策院已經走向第四年,

有些專案已經漸漸看出效果,如影視音、XR等等,

因此我想要專注在公共服務與公民參與上面。

文化科技如何幫助公民參與?

文化科技如何提升公共服務?

我們如何讓大眾實際參與行動過程呢?

最後初步提出兩個觀點,

一個是關於治理的文化,

另一個是關於治理的科技。

關於治理的文化,

大眾恐怕只是虛詞,

我們只能靠被動的抽樣,或主動的動員,

來收集大眾意見。

但大眾是由不同的社區所構築而成的,

由血緣的、學歷、興趣、消費產生不同的社區,

社區有實體的,也有虛擬的。

而社區在專業化之後,便成為菁英,

跟漢娜.鄂蘭對於自由的概念一致,

人是自我賦權的。

在座各位必須承認自己是菁英,

才能今天討論如此複雜的問題。

但這些菁英如何成就大眾福祉?

必須透過大量草根社群的審議與主張,

來緩慢地讓整體向上。

比如說,像是北歐社會民主般的台灣社會,

藉由創新驅動,而非資本驅動,來進行社會投資。

我認為在這個願景下最重要的基礎工作,

便是文化科技。

文化科技藉由更便利的公民參與過程,

將審議化為習慣,並讓不同社區講出自我的主張,

只有這樣,

社區才不會被菁英宰制,大眾才有清晰的模樣。

這是關於治理的文化。

但回到問題,這是個人經驗,

既然我們同意喚醒草根行動意識非常重要,

目前遇到的矛盾就是:

「如何由上而下的扶植,由下而上的草根民主呢?」

如何將相關預算有效注入公民參與的過程,而不變質?

我們可以看到政策名詞的流變,

一開始是地方創生,再來是參與式預算與青年審議,

接下來可能是文化科技。

並不是說前面兩者做法不好,

而是科技變化太快,

如何將科技應用走入地方文化,

並將大量資源轉化為燃料,

草根很有可能變得不再草根。

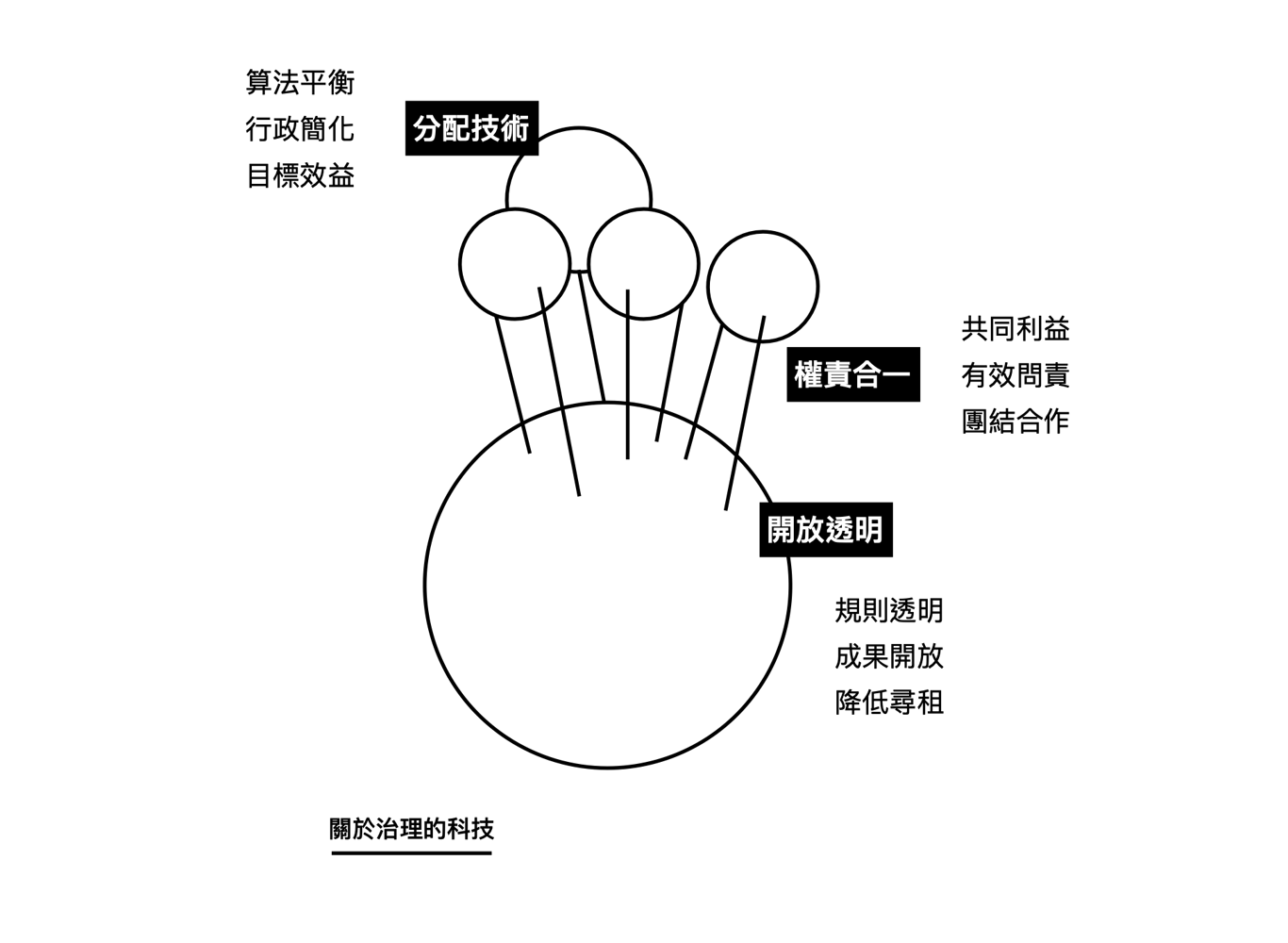

所以我們需要嘗試關於治理的科技,

這不一定是什麼高科技,而是互動的技術。

我們熟知資源的使用方式為

「採購案、獎補助、促參BOT等」

但顯而易見的是,大量資本將創造,

科層化的冗余、中介者的尋租、並讓實際創新與補助不對齊。

我認為應該透過:

開放透明、權責合一與有效的分配技術,

來慢慢簡化整個複雜的治理過程。

類似的案例是 IPA,瞿筱薇

他在10年前發起了 g0v,

成為「hack the government」的人物之一,

在四年前加入文策院

並且在文策院引入許多 g0v 的概念與協作工具。

最簡單易懂的創舉是,

IPA 引入了 Slack,

讓文策院的同仁可以平行溝通,

嘗試在科層組織中混入扁平討論的效果。

這便是一個很簡單的開放精神。

或許有提升內部的討論效率吧?

簡言之,

開放透明可以讓不同團體,

漸漸清楚自己的定位與遊戲規則,

並且讓社會共享補助或採購的成果。

權責合一是重新讓社群掌握自身的能動性;

而分配技術可以更公平的將資源有效運用,

前面講了許多有關文化、治理與科技的想像

但何謂超越式的文化科技治理?

最後回到我自己熟悉數位世界,

我很喜歡大衛.葛雷伯講過的一句話,

他寫在「規則的烏托邦」裏面,

他說:「

網際網路釋放了各種遠見與合作的創造力。

但它真正帶來的是一種奇怪的倒置,

創造力最終被納入管理服務中,

而不是顛倒過來。」

我想這大概就是目前文化科技的寫照,

我們沒有創新的文化科技治理模式,

而是讓舊體制來管理文化科技創新。

這讓各種意外性與多元性漸漸消失,

這是我想在論壇強調的最後一個重點。