论李文亮与“就如同”

不久前,埃里克的儿子出生。叫费利佩。“二十年后,”他说,“我会给他讲现在这些事。我会给他讲那些死去的和被关押的朋友,讲我们这些国家的生活一度多么艰难,我希望他看着我的眼睛不相信我,希望他说我骗人。唯一的证据就是他当时在这里,但是他什么都不会记得。我希望他无法相信所有这些曾经可能发生。”

——Eduardo Galeano, Dias y noches de amor y de guerra(《爱与战争的日日夜夜》)

我一直是个支持用暴力推翻暴政的无政府主义者,因为国家这种形式本身就是暴力统治的机器。Walter Benjamin寻求理解革命暴力以及与之对立的法定暴力,他曾受到Georges Eugène Sorel《关于暴力的反思》的启发。像Sorel一样,Benjamin断言革命暴力的目标就是要消灭现存国家权力。在我看来,这种作为必要之恶的暴力不仅必需而且高尚。虽然我亦相当敬佩提倡“非暴力不合作”的甘地,有时也认同“用非道德的方式建立的社会注定也是非道德的”,但对人性天然悲观的我总是觉得他们过于理想主义,终究难以实现。

哪怕已经有了天鹅绒革命的成功经验,我仍然倾向于认为这是孤例,无法在其他国家被广泛复制。当时我的观点如下:

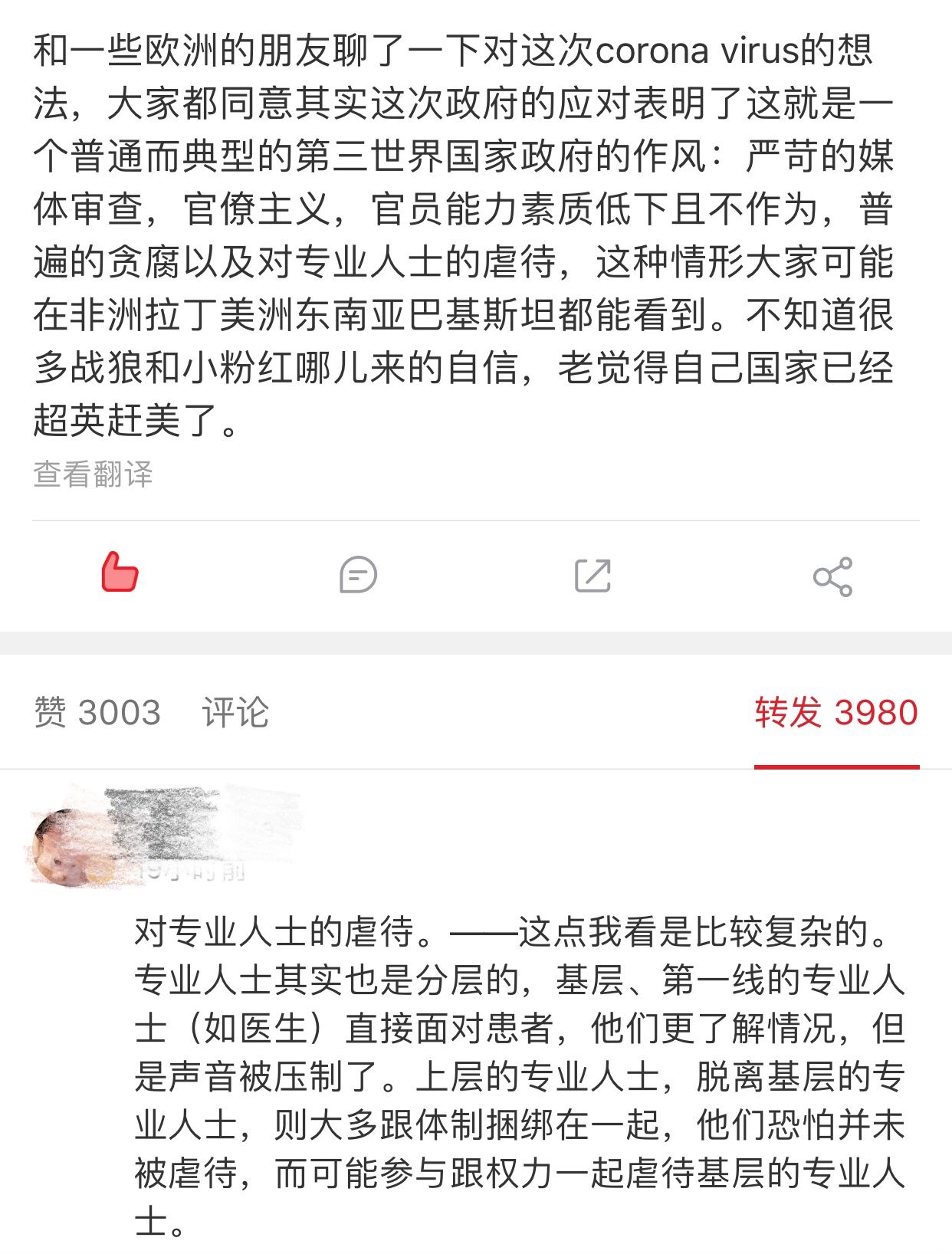

然而2020.2.6以李文亮医生之死为导火索,在内地论坛上不可思议般席卷的舆论风暴(可参见https://theinitium.com/article/20200207-liwenliang-public-opinion/),令我惊诧之余也深感欣慰(为免给发言者本人带来麻烦,已将可供辨认的ID全部抹去):

事实上,正如最后1p中提到的,去年下半年发生在香港的反修例运动本质反抗的正是制造并将一直制造“李文亮”的暴力机器,但两者却在舆论(此处特指内地舆论)中得到了截然相反的评价。

一方面,两地长久以来的积怨和媒体诱导性明显的报道当然是重要因素,但另一方面,这也跟内地民众一贯歌颂温柔贬低暴力的国民性格有关(虽然宣扬“枪杆子里出政权”的毛泽东和他在内地确立共产党统治的暴力过程成为了获得道德豁免权的少数例外)。

内地舆论针对这次事件的大面积倒戈让我再次想起了东欧剧变的决定性历程。

Haval发明的“在真实中生活”恰恰是后极权社会最广义上的反对派的温床。

后极权社会内那些日后逐渐演变为政治运动的活动背景,通常并非由公开的政治事件或公开的政治观点与力量的冲突所组成。这些运动大部分来自政治之前的其他更广泛的领域,也就是社会意识的第五阶层。在那里后,极权制度的规定(在谎言中生活)与生活的真正目的(在真实中生活)发生了冲突。

在生活的隐藏的目标中,在人类受压抑的、对尊严和基本人权的追求与向往中。这股力量不依赖自己的军队而依赖对手的军队,也就是每个甘心在谎言中生活的人。这些人理论上是能够领悟真理的力量的(还有一批人出于保护他们手中权力的本能,也可能与真理力量相协调)。这是一种细菌的武器。时机一旦成熟,一个赤手空拳的平民百姓就能用来解除一个整师的武装。

人们通常认为布拉格之春是在真正的权力层面上两个集团的对抗:一派要维持这个政权。但人们常常忘了这个对抗不过是一幕长剧的不可避免的结局。这幕剧的剧场,则主要是社会的精神和良心的领域。在这幕剧的开端,有一群人在最黑暗的时刻里表达了在真实中生活的愿望。这群人手中无权,也不对权力抱有妄想。他们想在真实中生活,其实,算不上什么政治观点。他们也许就是一批诗人、画家、音乐家,或者是保持着个人尊严的普通公民。现在自然很难确定何时、通过何种地下和曲折的途径,他们的言行对环境产生了影响。我们也难以追寻真理的细胞是如何逐渐浸透到充斥着谎言的生活的躯体之中,最终导致其土崩瓦解。现在清楚的是:政治改革的企图并不是社会觉醒的原因,而是社会觉醒的最终结局。

Christopher Hitchens提到,为了在1968-1989年那样的僵局和强权政治中求生,当时好几名关键的异见者发展出一套新策略。用一个词来说,那是一种“就如同”的生活方式。

这种决心听似温和,实则有深刻的颠覆和反讽作用。Vaclav Havel当时还是一名边缘剧作家和诗人,生活在一个的确称得上荒诞的社会和国家里;他意识到传统意义上的武力反抗,在那个时候的中欧已经不再可能。于是,Haval提出要“就如同”一名自由社会的公民那样生活,“就如同”谎言和怯懦不再是爱国者的义务,“就如同”他的政府真正签署了那些保障普世人权的协议(他们的确已经签了)。他把这种战术称为“无权者的权力”(“The Power of the Powerless”),因为即使一个国家可以禁绝几乎所有反对意见,但如果它真的要迫使别人赞同它,想办法让它显得愚蠢总不会太难。你不可能百分之百地控制一个人,即使一时之间做到了,也无法长久。所幸的是,任何人要达成这个目标工作量都太大了,尽管一个个控制狂依然在前赴后继地尝试。

当一国又一国的民众依靠抱着手臂讽刺推翻了 他们的荒诞统治者,而那个“人民力量”的光辉时刻某种程度上可以追溯到1985年的菲律宾:独裁者Ferdinand Marcos宣布“提前选举”,而选民也当真了。他们表现得“就如同”这场选举是自由和公平的,而最后他们的确也让选举变得自由、变得公平(Marcos在1985年美国ABC电视台的一档节目中宣布要“提前选举”,1986年2月5日投票,由于大规模的违规操作引发抗议,发展为人民力量革命,最终推翻了Marcos政权)。

其他的例子还有不少。在20世纪60年代初的美国南方腹地,Rosa Parks(私下里已经努力排演过多次)决定在公交车上坐下,“就如同”这是一名勤奋工作的黑人妇女在辛劳一天之后最正常不过的事。在20世纪70年代的莫斯科,Aleksandr Solzhenitsyn的写作“就如同”一名学者是可以调查自己祖国的历史并发表他的成果的。他们中的每一个人,都是在“按章办事”,实则维系了一种反讽的态度。而我们现在看得清楚,当时的每一种权威都只能粗暴应对,继而暴露其粗暴本性,最后无一例外地被后世唾弃。

只不过,这些都绝非是必然的结局,要维系这种姿态也必然有万分艰难的日子。Omar El Akkad在《American War》中写道,“渴求安全,本身就是另一种暴力,一种懦弱、沉默、屈从的暴力。毕竟,所谓安全,不就是炸弹落在别人家中吗?”那么,我们这些身处安全之地的人又有什么资格要求冲锋陷阵的活靶子最好卸下武器呢?不仅如此,Haval所说的“反复和持之以恒的具体工作”亦需要大量时间的积累,而时间往往是反抗者的敌人,因此连Haval自己都不得不承认:

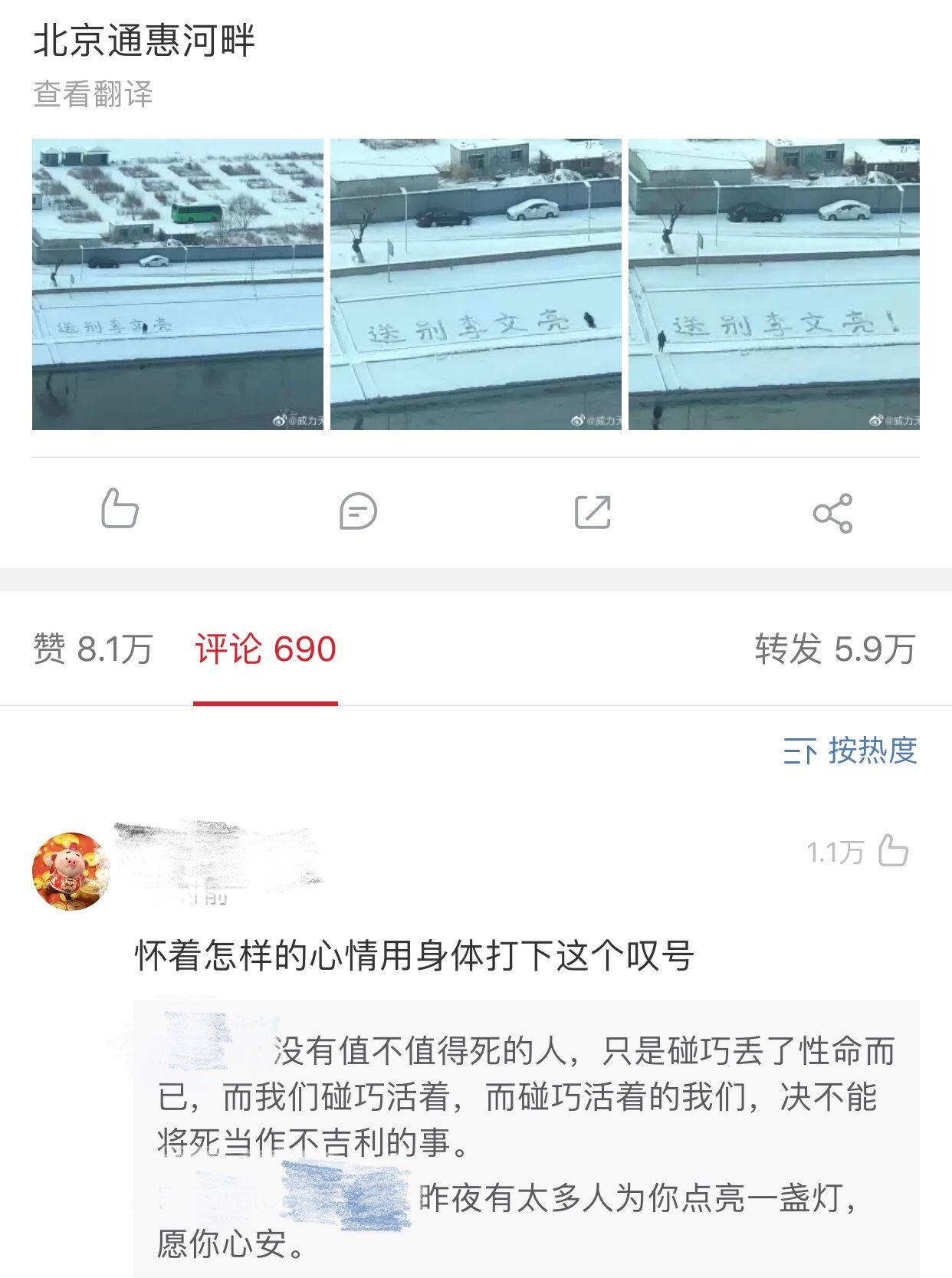

所以没错,李文亮医生这样的人,蒋彦永医生这样的人,说出“放心,社会还没那么黑暗”的邓世平这样的人,都是中国的“人民力量”,都是一道令山河为之震颤的惊雷,都能在蒙昧的大多数心中掀起远比暴力革命更积极、普遍、深刻、持久的骇浪。

可是,时代的一粒灰,落在个人头上就是一座山。我依然希望大家永远不要丧事喜办,永远不要美化甚至歌颂普通人不得已的牺牲。因为我相信,在他们家人心中,比起得到一名伟大的英雄,他们更希望拥有一名平凡的丈夫、父亲、儿子。

对于我们而言,没有一个春天不会到来。而他们的春天没有到来。

Each man's death diminishes me,

For I am involved in mankind.

Therefore, send not to know

For whom the bell tolls,

It tolls for thee.

——John Donne, No man is an island

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐