〈關於希望:如果世界正在崩塌,就用瓦礫砌成隨時崩塌的屋〉

當凡事都好像看不到盡頭,我真寧願辛苦一點,起碼勞累過後的未來是可見的。

但世界崩解的速度,就是常人所無法阻擋:這邊廂一座城市正在崩塌,那邊廂一個世界搖搖欲墜。

當我們向時間叩問,時間說:人類有歷史以來,世界就沒有停止過脫皮。城市的磚塊,日復日的掉落。

只是人類始終將碎落的磚塊拾起,重新建起一座,可能在下一次空襲碎裂的房屋。

世界本來就每日都在上演不幸,有些進入了我們,更多從我們身旁擦身而過。

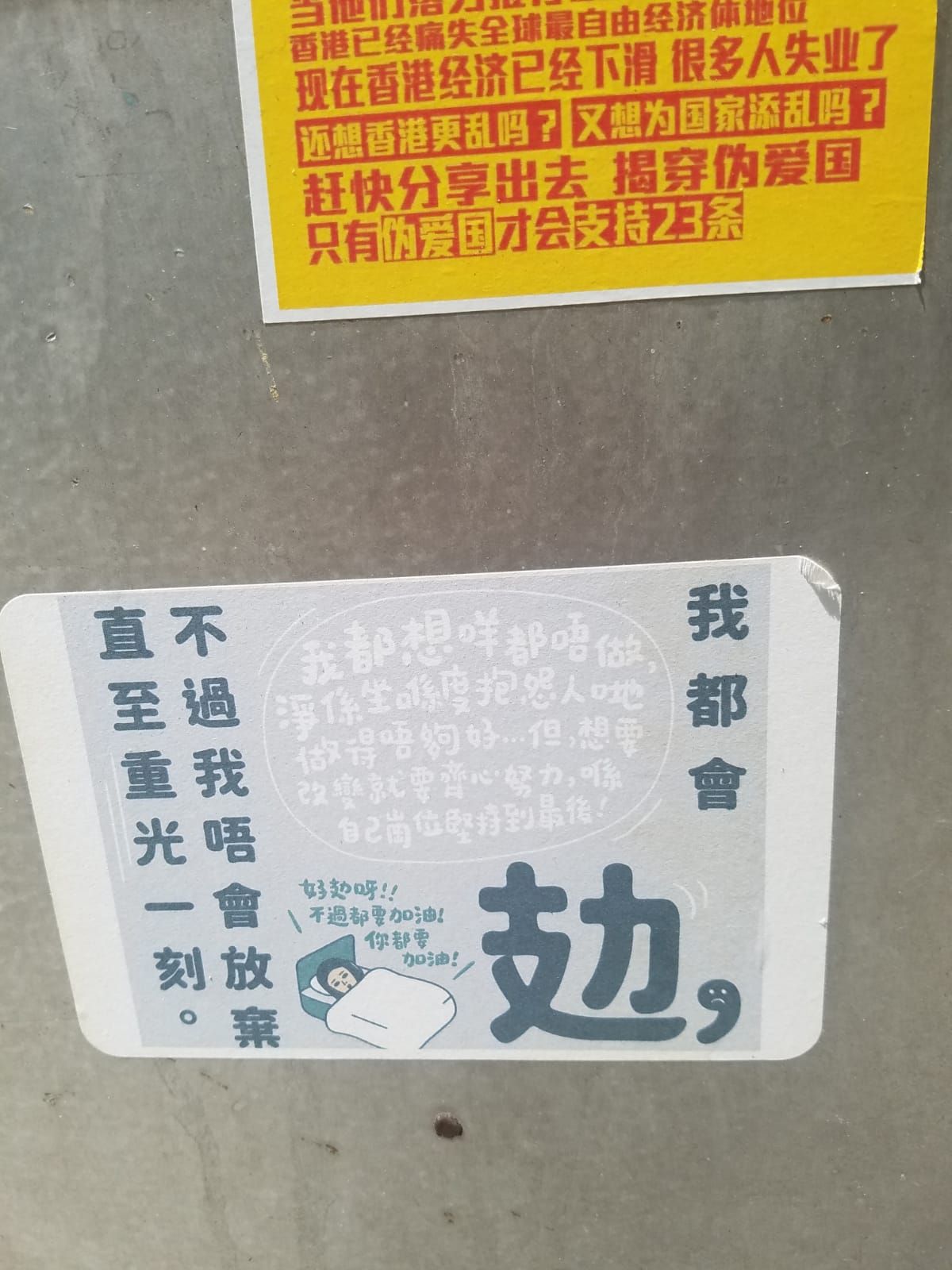

黑暗的時代,需要一種詭異的力氣,在無常中持續創造希望。

業力的不可思議,在於一個當權者的惡念可以為萬千人帶來痛苦,而一個無權者的善念也可以成為另一個人生存下去的動力。

*

要光復世界,首先要光復內心。黎明前夕,人類的陰暗面都在狂歡亂舞:有人販賣絕望,因為習慣絕望比希望容易。有人販賣沉溺,因為習慣沉溺比行動容易。有人販賣虛妄的希望,因為就算是騙局都好過承受殘酷。有人販賣逃避的門票,因為就算是虛假都好過承受真實。

社運作家Rebecca Solnit這樣分析一個個絕望與虛妄的生產者:

「不願憧憬、否認權力在握的運動人士也是選擇擺脫責任感。如果註定吃敗仗,這群人該做的事情就不多。」

「有些精製理論的叫賣販子,把對手捧成刀槍不入的人,你再怎麼反抗也沒用......其實這種敵人生自他們的妄想和偏執。」

「有些壞消息使者似乎愛上了敗仗,因為如果他們不斷宣揚末世論,末日臨頭時,他們會自覺料事如神。」

放棄希望,可能比堅持希望更容易:因為堅持希望,意味著要承受未知的失落與挫敗。而且堅持希望,就意味著要行動、要付出。

堅持希望之所以困難,因為現實的希望經歷了太多的倦怠和傷痕。堅持希望,就需要堅持凝視當下的絕望。一個人凝視著希望的對象時,他也感到希望的對象在凝視自己。若果希望投擲下去,卻再沒回音,這個人就需要面對得不到回應的自己。所以面對失落,也是在面對著害怕失落的自己;面對失落,也是在面對著自己曾為希望作的付出。

每一次決定再度拾起希望,我們都在面對過去與現在,希望過、失望過、絕望過的自己。所以,“we must decide, always, when should let go, and what should let go of — questioning one’s investment, and opening oneself to being affected and challenged by uncertainties.” 酷兒理論家Sarah Ahmed這樣寫道。

如果每次決定凝視絕望,拾起堅持都是自我的磨練;那麼每次在黑暗中被打落門牙,卻再度奮起,就是一種存在方式。

「我們」追求的目標本來是空的,是你的追求把他填滿。「我們」之所以成為共同體是因為「我們」一同希冀;而希冀之所以值得追求,是因為希冀的美好,可以讓「我們」走在一起希冀。你希冀,所以「我們」存在。

在崩塌的世界,我們必須懷抱西西弗斯奇妙的喜悅:「我們若不是想要寫出某種幸福手冊,就不會發現荒謬。西西弗斯一切沉默的喜悅就在這裡。他的命運屬於他。他的巨石是他的事。朝向山頂的戰鬥本身,就足以充實人心。」

就將我們希冀的美好,在槍炮下播種。那怕下一刻就會摧毀於無形,播種的行動本身就是我們的美好,就是存在的證明。