舊人打卡X書院街五丁目:讓我們回到臺灣現代美術夜盡未曉的1900年代

從2020年10月初創設「書院街五丁目的美術史筆記」迄今,已過了數個月,趁著這次Matters舉辦的的舊人打卡活動,來一併解釋名稱的由來,相信在介紹的過程中,也能一併了解此寫作品牌的寫作偏好及類型了吧。

書院街是一個過時的地名,它位於現今臺北市總統府的後方,在日治中期隨著町區的重劃,改名為書院町,今日屬於中正區轄內。內有婦聯總會、國史館及臺灣最高法院等建築,自清代以來就是行政權力的核心區域。到戰後國民政府來臺後,仍作為政府機關的中樞被使用著。

在這些流轉的地名背後,書院街五丁目早已不復存在,既然如此,那又為何要選擇「街」作為這個寫作品牌的名稱呢?是因為在這個被時代遺棄的「街」內,留存著值得我們記憶的事物。

回到書院街的時代:日本書畫家來臺灣

時間回到1895年,日本正式統治臺灣。然而日本政府完全沒有統治殖民地的經驗,罔論還必須成立一個全新的管理機構負責治理臺灣,總不可能只是把原本在日本的公務員湊一湊,打包帶去就好。也因此,為了管理一個風土、社會、語言截然不同的殖民地,日本政府必須在國內廣徵、培訓人才。

有些人,在江戶時代是領有幕府俸祿的職業畫師,德川政權垮臺後,他們的社經地位下滑、謀生不易,被新政府延攬擔任軍職,負責測繪海圖。

有些人,原本是具備漢學素養的私塾老師,由於維新以後西學興盛,漢學衰退,在國內謀生不易,形成巨大的推力,因此選擇渡海前往需要漢文能力的臺灣,發揮他們固有的文化資本。

總之,大多數人因為在維新後的日本感到格格不入,懷抱著全新的夢想接受政府的徵招、前往未知的彼岸。也因此,第一批廣義上的日本「書畫家」負笈遠行,抵達臺灣。

這些兼具官職的書畫家或愛好者來到臺灣後,以清代臺北城西門街的欽差行臺,也就是最初的總督府地址為中心居住。尤其是南邊書院街的「五丁目」,規劃有官員宿舍,成為來臺官僚交誼、生活的重要空間。試想,這些在1895年以後抵達南國的日本書畫家會面臨什麼樣的臺灣呢?

此時臺灣各地還有部分抗日勢力運作,全島交通也沒能暢通,因此他們很難離開日人居住區出遊、遷居。但由於衛生醫療尚未完備,在城內又得面臨風土病、瘧疾或鼠疫等疾病,翻閱來臺擔任報社記者的漢詩人籾山衣洲(1855-1919)留下的日記,不是「硬便帶黏液」,就是「又瀉肚子兩回,極不舒服」,由此完全可以想見這些日本文人初來乍到水土不服的慘況。

現實生活如此刻苦慘淡,此時的他們需要精神層面的慰藉,而這時,五丁目的官舍以及四丁目的「登瀛書院」(這是書院街的名稱來源),便成為這些日人聚會的重要場地。

第一任總督樺山資紀(1837-1922)取「君子之交淡如水」之意,將登瀛書院重新命名為「淡水館」。裡面提供理髮、浴場、桌球、撞球、射箭、戲劇等多樣的活動,成為城內日本人重要的休閒場所。

淡水館的經營持續到1906年,就因為建物老舊的關係,加上同一年臺北進行市區改正而被拆除。也因此到了20年代的重劃,淡水館早已不復存在。

然而這個在日治初期短暫存在的俱樂部空間,不但是來臺日本人聯誼交友、一解鄉愁的場所,也是「美術」在臺灣得以萌芽茁壯的契機所在。

這些在1900年代初期來臺工作的日本書畫家,在這塊土地創立了在臺灣這塊土地上,最早的美術團體「臺灣書畫會」。他們以書院街的官舍、淡水館為中心,將日本的傳統美術文化引進臺灣。

透過黑白照片及少數現存迄今的畫作,我們得以一窺這些寓居異地的日本人,他們如何將故鄉的美術精粹帶到了國境之南。

其中,我們可以看到非常「日本式」的作品,例如隨著軍隊來臺的武部竹令,他原本是一位日本傳統舞劇「能」的演員,同時也擅長所謂的「能畫」(のうが),也就是描繪能劇演員演出的景象。來臺後他在臺北開設和服店,閒暇之時從事演出及繪畫創作。無論是典雅的能樂表演還是華麗細緻的能畫,對於觀賞者而言都能勾起在日本原鄉的文化記憶。

另外還有來臺任教的須賀蓬城,他擅長篆刻、書法及水墨畫,留下數件以水墨畫描繪臺北風景名勝的水墨作品。他在國語學校教授習字課,剛好是陳澄波、黃土水等人就讀國語學校的時間點。

1910年代中後期,蓬城回到日本京都定居,與臺灣友人保持聯絡,1930年,臺灣書法家曹秋圃赴日拜訪蓬城,一同發起展售會。

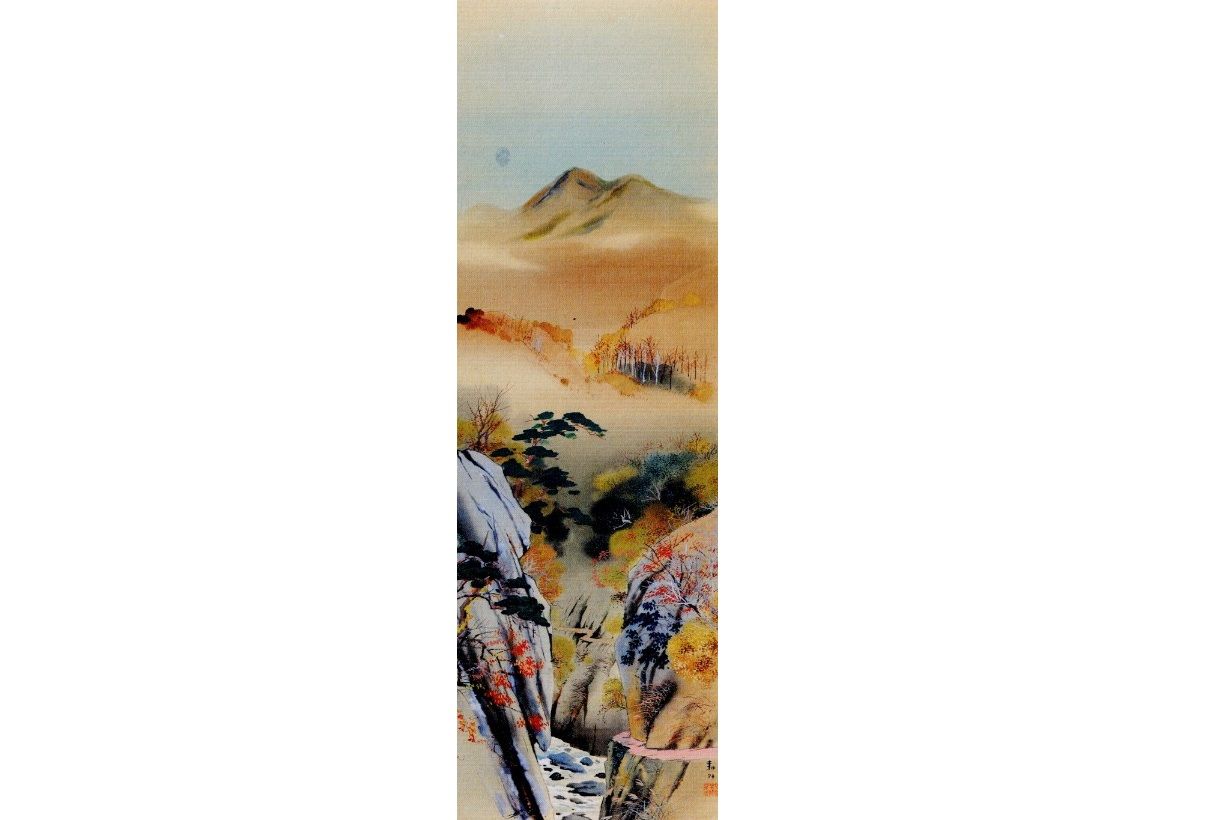

1904年,另有一位來臺畫家鹽川一堂,曾替國語學校(今北教大及北市大)教師本田茂吉,繪製一幅描繪大屯山、七星山及陽明山秀麗風光的作品,並留有國語學校教師中村忠誠的題跋。山景層巒疊嶂,綿延無盡,具備實景描寫的特徵。你們能認出不同山的長相嗎?

值得注意的是,回顧過去清領時期臺灣的藝術活動,當時流寓來臺的中國書畫家,未曾描繪過臺灣的風景,仍以寫意的梅蘭竹菊,或著畫稿裡的山水、人物畫為主。

而蓬城、一堂這些臺灣書畫會的畫家,雖說仍會創作梅蘭竹菊等傳統題材,但已經開始用雙眼親自觀看、感受臺灣當地的風景。對他們而言,四季如夏、可以說,這時的臺灣,逐漸誕生第一批以畫筆詮釋、創作臺灣風景的藝術創作者。書院街就是他們彼此交流、展演自身技藝的舞臺。

在這之後:書院街與臺灣畫家

隨著時間過去,淡水館拆除,臺灣書畫會在1910年代後期逐漸解散。市區改正後,「書院街」一詞成為歷史。這些畫家有的早早回到日本,有的仍留在臺灣工作、任教,並將一身繪畫技藝傳授給有志習畫的年輕學子們。如知名膠彩畫家郭雪湖的老師蔡雪溪,年輕時曾短暫師事臺灣書畫會的川田墨鳳。

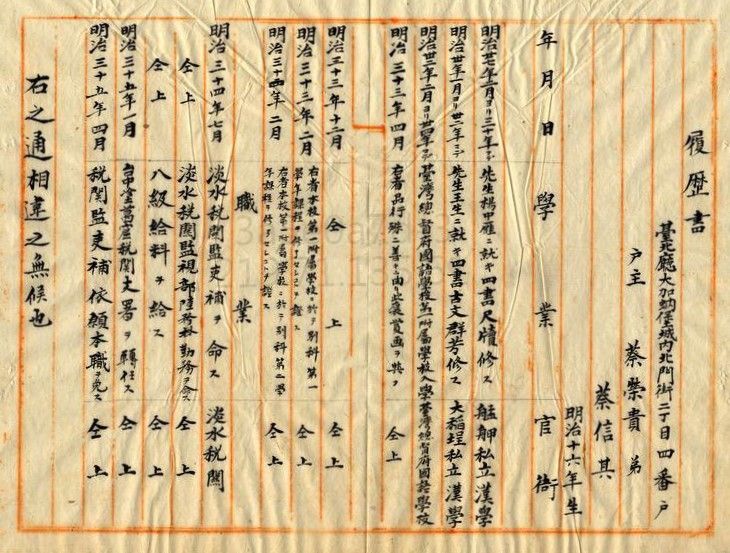

從蔡雪溪(信其)的履歷表,我們能看到漢塾教育出身的他,曾入學過國語學校,之後輾轉在不同稅關、公部門工作,或許就是在這段過程,結識了任職於總督府的墨鳳,向其請益。

其餘返日定居的畫家,亦未與臺灣藝壇斷絕關係,除了須賀蓬城仍與臺灣友人保持聯絡。另一位臺灣書畫會的成員那須雅城,在1928年以後再次來臺。雅城精緻成熟的畫風受到一些臺灣畫家景仰,如女畫家張李德和、書法家駱香林等人。有關雅城的故事,可以參照筆者過去在「漫遊藝術史」發表的文章。

結論

韶光荏苒,臺灣畫壇已不同過往,最終書院街的書畫家淡出主流畫壇,並先後辭世。1945年以後政權轉換,臺灣美術史的書寫在回顧當時歷史時,多重視臺灣本土「前輩畫家」在20年代主流畫壇的崛起,並且從抗日美術運動的視角著眼。由此史觀進行書寫的臺灣美術史,自然略去了日治初期日本書畫家的藝術活動,並忽視他們對臺灣早期美術發展的貢獻。

直到90年代後期,臺灣才開始對這群在臺日人進行再評價,他們流散在臺日兩地的吉光片羽,也得以重新受到重視。

印度詩人泰戈爾:「夜秘密地把花開放了,卻讓白日去領受謝詞。」(The night opens the flowers in secret and allows the day to get thanks.)

換作是你,會怎麼想呢?這些日本畫家伴隨殖民者的步伐來到臺灣,得以描繪國境之南的風物,它們流散於臺日之間的作品及自我定位,算是臺灣美術史的一部分嗎?

這是一個很難回答的問題,但無論如何,書院街,是這群離鄉背井,來到臺灣開始新生活的書畫家們最早開始彼此交流、從事藝術創作的場域。他們的創作或教育活動,也影響到了下一代的臺灣畫家。使得臺灣美術史步上現代之路,也才有黃土水、陳植棋、陳澄波他們的「不朽的青春」。

書院街五丁目,便是在這樣的思路下成立的寫作品牌。通過在Facebook、Matters等網站分享、轉載臺灣美術史的資訊、知識,以短文的形式持續介紹這些離散在近代東亞歷史縫隙中的書畫家們。短文的好處是,有些很難以納入正規長篇論文研究的對象,得以藉由這種更加活潑、未經修飾的書寫格式得到定位。

五丁目希望能在確保寫作方法足夠嚴謹的前提下,向各位介紹這些,消失在臺灣歷史上的畫家們。

參考資料:

1.《臺灣日日新報》

2. 吉川利一、松尾德壽編,《高砂文雅集》,神戶:高砂文雅社,1914。

3. 黃琪惠,〈日治初期日本畫的移植、接納與挪用〉,《臺灣美術學刊》116(臺中:2019),頁5-54。

4. 劉錡豫,《臺灣神社美術收藏的建立、展示與戰後流轉》,國立臺灣師範大學藝術史研究所碩士論文,2020。

5. 許時嘉、朴澤好美編,《籾山衣洲在臺日記 1898-1904》,臺北:中央研究院臺灣史研究所,2016。