雲端對談》拉開轉身的餘裕,我把「自己」還給母親:謝凱特、吳曉樂雲端暢聊

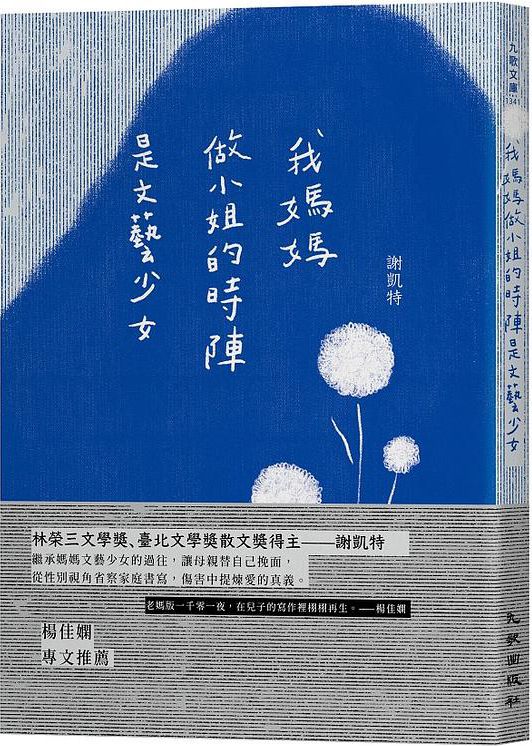

繼與家庭斷裂切割的《我的蟻人父親》、重建關係的《普通的戀愛》後,謝凱特在2020年推出散文《我媽媽做小姐的時陣是文藝少女》,以坦誠、細膩的文字刻畫母親,並於書中自白,即便與母親價值觀上有隔閡、各種愛怨交織,但從長相、口味至血液裡的墨水,自己生命中有許多事物仍是從母親處繼承而來。 從小說《你的孩子不是你的孩子》、《上流兒童》到散文《可是我偏偏不喜歡》,吳曉樂爬梳台灣傳統教養價值觀綑綁下的親子關係,並從自身經驗出發,記述身為家中獨女,與上一代的衝突及和解的過程。她曾於受訪時提及,小孩要長大要獨立,必須先破殼而出「像《徬徨少年時》裡寫的,很多時候那個殼就是媽媽──你必須打破母親,才能成為一隻完整的鳥。」 本文是2021年初Openbook邀請謝凱特與吳曉樂在雲端筆談、彙整而成的文章。他們共同凝視剖析「母親」,探問親子關係的切割、獨立與繼承,分享彼此成長歷程的期待與對抗。

❒「做小姐」潛藏的暗號

吳曉樂:先說一件可愛的插曲。前幾天朋友捎來連結,信誓旦旦說,我猜這本書妳會喜歡。我點開來看,莞爾失笑,是《我媽媽做小姐的時陣是文藝少女》啊。朋友猜對了。這本書我確實喜歡,從書名就喜歡得不得了。我時常從我母親身上領受到,有些閩南語的使用充滿玄妙,「做小姐的時陣」是其一,而我也曾像你一樣,尋思著為什麼男性不會以「我做先生的時陣」為起手式。

另一躊躇是,為什麼是「做」呢,按理說,「做」之後往往附隨一與「天生如此」有些相違,講得更細一點——得稍稍吃點力,嚐些苦頭才能抵達的狀態。是以,小姐二字,若按「年輕女性」來解,覆蓋率略嫌不足,我想摘引你書中的一個問題為註,會不會,「做小姐」是那個年代的女人最親近「愛自己」的暗號?

我媽有四個妹妹,以「做小姐的時陣⋯⋯」造樣照句,她有五個故事可供發表。事實上,每個故事聽起來都不失「無拘無束」的底氣。我很難想像我的這些姨母們也曾唱搖頭晃腦地哼著西洋歌,下班去迪斯可熱舞,跟不怎麼樣的男人談亂七八糟的戀愛。女兒以上,妻子母親媳婦未滿的無憂歲月,若要指認出此一「真空地帶」,得借用書中最讓我驚心的一句話「一回我問,如果重來一次,你還願意當母親嗎」。身為人子,沒有比這還瘋狂的真心話大冒險了(然而我也問過)。我很想問,是怎樣的心境支撐著這個艱困的問題?

謝凱特:「做小姐」是「愛自己」的暗號,詮釋的真精確。我觀察過長輩女性如何自稱,比方常在歌裡聽到女性自稱「阮」(「風吹風吹」裡江蕙唱:情斷嘛無計較,阮是別人的)。女性委婉自稱用「阮」;女性平輩交談就用「我」。當然也有「恁祖媽」。我很少聽到媽媽說「自己」或「家己」,彷彿進入家庭之後,她的自我就變成一個空集合。這個「空集合」就變成了一個身分各自表述的場域。

我很喜歡鍾欣凌在演〈貓的孩子〉歇斯底里說出那句:「我付出這麼多,你可不可以也努力點。」然後靈魂抽離地剝蒜頭(天哪那一幕真是嚇到我了)。當然有人會說,母親拋棄自我付出一切餵養;但也有人感受到的是,空集合給人的吞噬感。這兩者是並存且矛盾的,但偉不偉大,好不好,要不要成為一個典範,我想這是會變動的。

關於她想不想當母親的假設問題,其實由於自己周遭也有很多朋友結婚了,都會好奇問一下:有沒有生小孩的打算。當然答案都是否定的啦。可真要問生過孩子的朋友,真心說自己後悔的,有,但也不多。對自己媽媽問這句話我也覺得超級瘋狂。我給自己的建設是,我認知上覺得自己和父母長時間的切割、疏遠,已經足夠讓我和她用同樣高度在說話,比較像朋友,而非母子。但情緒上當然超抗拒,比碩論口考還令人覺得艱難。但無論如何我都想知道實話。

她的回答和我的感受可以畫成象限圖吧:若她說不想,那我會鬆一口氣,她說了我預設她會說的,但也難過於多年來的她是怎樣煎熬的,並且對自己的存在質疑。但若她說想,那我會疑惑,而且不大能接受這樣的答案。

我想我預設她說不想再當母親,是一種很奇怪的心態,彷彿我的負欠感需要她配合演出,這一場撕心裂肺的家庭破滅劇碼成立,才能負氣甩下一句「死生不復相見」後離開。她的後悔,是用來消除我的罪惡感。但她的答案卻是願意,我立刻感覺到自己超級自私:自己想要獨立,何必別人把你從她的世界裡踢出去?(有夠像渣男的被動式分手)她不能有自己的選擇嗎?

我得把這個「自己」還給她。

❒ 切割、獨立過後無法避談繼承

吳曉樂:對於親子關係,我向來會端出陳思宏為《第九個身體》接受OKAPI專訪時所言「台灣家庭其實很詭異,身體緊密但心理疏離」為起始,通常情理下,能收穫多數收聽對象的點頭如搗蒜。不過,從《我的蟻人父親》到《我媽媽做小姐的時陣是文藝少女》,我很難不注意到一事:你十分經久、近乎固執地跟母親保持對話,彷彿這女人是一道千禧等級的猜想,你上一秒決定捨棄,下一瞬又不禁凝視、觀察,策動眾多技巧,試圖證立某些人情的存在與不存在。這分「專情」極為罕有,你也寫兒時認為世界就是「母親,與母親以外的人」,然而,按照你兩本作品書寫身邊人物的篇幅配置,又似與童年認知並不相違。

我們父母一代的人,似乎很早就習得如何摁熄對父母的好奇心。

像我母親,幼時,長女身份逼使她提早中輟學業、進入職場。前半生奉獻給原生家庭,滋養底下弟妹;後半生受限單薄文憑,職場升遷道阻且長,成家之際更得承蒙對方「不棄嫌」。我有時問母親,是否想過老家給予自己的資源過稀,綿延成一生的艱苦(佐以戲劇化哭腔「妳就是欠栽培啊」!),她總是眼觀鼻鼻觀心一副五蘊皆空六根清淨地說,想了又能夠改變事實嗎。所言不假,我聞之卻內心莫名升起無名火。像是邀請母親加入「追溯童年創傷大風吹」,她卻轉身就走,毫無對號入座的心思。我簡直不知是我太愛計較還是她過於不求甚解。你有過這樣煩悶的心情嗎?

謝凱特:佳嫻老師說我「寫的最入情的都是母親」,你也這樣說我「近乎固執與母親保持對話」。的確是沒錯。我想說說我這幾年來的困惑。

我們應該都讀過戀母弒父的伊底帕斯王故事,後來我又讀到斎藤環的《弒母情結》,難免會聯想自己的狀況。弒母情結講的是母親過度認同自己「母親」這個角色,關心、餵養同時也是控制、吞噬自己的子女。子女與父親切斷連結是相對容易的,兒子要切斷與母親的連結是相對容易的,但女兒要切斷和母親的連結是困難的,因為無論心理、角色、身體認同層面上,女兒和母親的緊密程度太高。女兒否定母親,就是否定自己存在的意義。但若不否定母親,「我」的存在又是什麼?我的困惑是自己在於這樣的母女關係,也是母子關係的雙重定義,總想理出頭緒。

在寫〈切手〉時,總想到「鶴妻」這個故事:明知不可看而看的樵夫,親眼見到鶴妻飛走,留下故事永久的悵惘和負欠感。說真的樵夫其實沒做錯什麼,想想我們自己在外面租屋都會不小心偷看室友在幹嘛,何況是另一半?斎藤環用鶴妻這個故事來說母親對子女最高明的控制,就是製造負欠感。如今在台灣也會常常聽到上一代的母親會直接翻出來說:我一輩子做牛做馬,沒有聽過妳跟我說一句謝謝(引述《孤味》)。當然,如果去問她們有沒有故意這樣以負欠控制子女,答案必然是否定的。但我還是得知此中三昧:自己做得越多,他人負欠越深,控制也越容易(我用此套路用得很過癮),也知道不只我自己,別人也懂得用這種現在才稱「情勒」的招式。但到頭來發現無論是誰都不愛被這樣控制。不禁要回頭想:哪裡出錯了?

我無意指責我的母親,也無意指責母子母女關係。對上個世代,本就是「關係確定,遊戲開始」(註),對他們來說,比關注內心和親子關係更重要的,應該是「活著」這件事,所以會是「身體緊密」的起始局面。但後來幾個世代不這麼想了,有比活著更重要的,於是「心理疏離」,甚至斷裂,得到小孩的身體得不到小孩的心。

我滿喜歡我們這個世代努力對親子關係的種種新詮,你的孩子不是你的孩子,你的父母也不是你的父母。但講完這種切割、獨立對等的觀看與思考之後,我仍覺得有一個東西不可避免,就是繼承。大部分的人小時候都會這樣被講吧:你長得跟爸爸或媽媽比較像。聽到這句話的小孩要嘛欣然接受,要嘛說自己像另外一個,要嘛全盤否定。順向繼承或逆向行駛,無論是哪一種,父母(或概念上的父母)都是一種客觀存在的對照組了。(我更知道有很多朋友的擇偶對象是「不要和爸爸/媽媽那樣個性、職業、觀念的人交往」,選了完全相反的類型想躲開自己的父母,實際上卻是一輩子都在生自己爸媽的氣。)

承認自己有一些是繼承來的,很好;承認自己有一些是叛逆來的,也很好;承認自己在時間裡長出自己的新東西,也是好的。這關乎的是「我是誰」、「我是什麼」、「我為什麼這樣」;這無關乎我們要怎麼樣對待父母,這也不是讓他們拿來說嘴:「你終究是我的小孩啦所以要孝順父母。」如果有讀者讀了這本書的結論是這樣,那我也隨便他了。

❒ 成長歷程中的期待與對抗

吳曉樂:很喜歡凱特的回應。

我國、高中時期就暗立心願,「千萬不要長成我爸爸那樣的人」。自我有印象起,父親對自己的眼光有著無比樂觀的盲信,一下做保一下投資,屢屢重挫我家經濟不提,更讓人氣結的是,父親從不願承認自己的失誤,經年累月地把過錯推導至時運、以及妻子(aka我媽)的無用。父親常嘲諷母親只有國小學歷、不識大局,但若我拿大學學歷壓父親(以暴制暴並不可取,我有深刻檢討),他又改口學歷不代表什麼。我曾書寫父親,被精明的讀者窺現,我還沒有準備好(借用佳嫻老師用語,興許是寫得不夠入情)。之後細想,原因眾多,但最主要的(也最難堪的就是),我還無法把父親視為一客觀的對照組,終究從小我就被叔伯姨母說了不下百回,容貌跟個性都像極了父親。否認父親,像是從根源推翻了自己。我對父親依舊有怨、失望比海還深,方方面面不想承認,不料還是在散文裡綻開了線,情節於焉有了不牢靠的情結。我稱你近乎固執,某程度上出於對自身處境的對照,我早已學會對父親言論保持「無心」,如你所言,子女要切斷跟父親的連結是容易的。偏偏有時候不免暗自驚詫,「無心」是不是最深沉的感覺?人怎麼對虧欠自己的人,最是一往情深?

謝凱特:曉樂,每個人的歷程各不相同,別人說的常常都是「高明的風涼話」:大家都知道這麼做,但就是現在做不到,又很難反駁對方的建議。這類的風涼話我也聽得很多。但我還是想說說自己的經驗,你可以擺著當參考。但看完就遺忘吧,理由後述。

小時候我哥常常講一件事情,他常常說自己投錯胎,本來應該掉到附近小學的家長會長家中,成為名門(嗯?)之後,小學家長會長代表也姓謝,他大概是看錯地圖的Hashtag,或是定位不小心飄掉,跳錯了地方。其實不只他,我也有這種感覺,只是哥哥先聲奪人,我就扮演那個沉默的,看似比較挺爸媽,但心裡也常羨慕別人家怎樣怎樣的。〈假帳號〉裡寫媽媽去參加家長會結果訕訕離開,我沒寫出來的,就是某個同學的爸爸一層一層選上去,變成哥哥原本想投胎的「假想的爸爸」。

我常常覺得成長這件事情有很大一個成分是:把這個世界分成原生家庭以及其之外的世界,簡單來說就是數學集合的A與A’,從A過度到A’的過程,以及在A’裡回頭看A的感受。如果我不曾見識外面的世界,我要怎麼知道自己的家庭是好是壞?遇到同學的爸媽、外面的長輩、家長會長,這些都會變成比較的基準點。原生家庭裡被視作「神」的,跟外頭「滿天神佛」一比較之後,身價暴跌,信仰貶值。談戀愛時我把期望轉向擺在交往對象上,幾次感情之後心裡總有缺憾沒被填滿。工作賺錢以為財富自由,但物質與金錢很快也滿足不了我。看起來好像一直想從A這個泥沼中抽身,拔出腳往A’踏出,但越用力就踩得越深,只有一隻手抓在外頭的小草上。要說那沼澤叫做慾望也好,叫缺憾也好,或者是我對這個世界抱的種種期待,堆積,它不能也無法被實現,於是就爛在那裡,身陷其中的我動也不是,不動也不是。

我覺得對世界抱了期待,也是拒絕世界的一種方式。那意味著「我覺得現狀不夠好,所以我對它有更多想像。」對父母/伴侶抱持期待,是不是也是拒絕了現狀裡的對方呢?有時對方就是做不到。回過頭來問自己,我對自己有沒有抱持期待?我是不是拒絕了自己?我要求自己做些什麼,但有時就是做不到。

但話說回來,我也不會刻意地不抱任何期待,冷淡以對,逆行倒施,弓弦反彈回來的力道更大。鄉民常說「認真就輸了」、「不期不待,不受傷害」,抱持這句話的人,反而是真正的輸家,因為他沒有真正的把自己全然拋出去,沒有感受到純然喜愛或憎惡一個人是什麼滋味,然後又違背了自己原本的心意,於是什麼都得不到。

去聽自己在期待什麼,試著撥弄心弦,發出聲音,做一些表達。如果世界無法回應期待,就坦然按下琴弦,止住琴音。至今我還是反覆在練習這件事情。

但我也不是一下子就認知到這件事情的,有一段很漫長的過程是難以描述的,我喜歡用睡美人的故事籠統帶過:有時候就是時間還沒到,時間到了,保護自己的薔薇圍籬會自動退開。我會自己睜開眼睛,王子來不來都不要緊啦,反正我就是醒來了。

所以會說看完就忘,也是因其歷程,非常非常地個人呀。

❒ 書寫,拉開恰可轉身的距離

吳曉樂:這本《我媽媽做小姐的時陣是文藝少女》,閱讀上心情有高低起伏,也時常被文字中的慧黠逗得大樂(倒是〈馬桶〉一章讓我不知如何正視燕麥纖維能量棒!)。讀〈白帶魚〉一文時,我正躺在床上,行至舅舅的馬爾濟斯犬經過層層情境烘托,終至粉墨登場的段落,我甚至得坐起身來平抑大笑牽動的腹部糾結,這興許是我近年間最驚艷的幽默呈現,紙上的精彩相聲啊。

對了,對於這次的作品,我想說,你跟母親之間,似乎隱隱錯落出「依然窄仄、但恰恰可容轉身」的空間,此餘裕於上一本並不明顯。昆德拉說過,「父母一出生,自由即死亡」,你在書寫這本書的當下,內心是否受到比從前更充裕的自由自在呢?經歷這兩本書,你的成年禮踐行完成了嗎?

謝凱特:謝謝對燕麥纖維能量棒的激賞(並沒有)。我有時會擔心自己太過頭了,慧黠拿捏不好很容易就變成苛薄。因為很喜歡向田邦子,寫完《蟻人父親》之後,我儘量要求自己表達上做到簡樸有力,也儘量避開文學獎感很重的文字(但上次記者跟我說還是有文學獎的味道,看來我是失敗了)。

其實寫完這本我應該不會再寫類似的主題了。目前可處理的已到盡頭,再寫寫不出新意。不確定這工程浩大的成年禮竣工了沒,或許我心裡默默在等待更大的事件撞擊上來,那時才會知道我對他們、對家族,還有沒有話可說。「浦島太郎」的故事有三個階段,一個是離開母親,一個是到龍宮,最後一個,是返家已是人事全非的百年後。乙姬給浦島的玉手箱裡,東西的順序很有意思:第一層是羽毛,第二層是一陣煙霧,第三層才是鏡子。浦島一陣煙霧後變老,照了鏡子親見自己衰老的模樣,最後黏上鶴羽,變成仙鶴,離開人世。唯有親眼見證、認知自己變老,才會知道羽毛不是裝飾,而是無法逆反的變身。

了悟需要時間,只抓到仙鶴羽毛是不會蛻變的。這是我想跟讀者說的:沒有什麼一句話或是一個指南,就解決所有親子問題。這也是我現在有點排斥太有目的的講座的原因。之前在圖書館做說故事志工,其實說什麼故事、做什麼勞作根本不是重點,甚至是個幌子,重點是這活動提供了一個時間場域,家長、小孩、繪本故事與美勞工具、材料,他們會如何切割、黏合,做出自己的作品。看他們互動、爭執、大哭或大笑,人與人之間彼此碰撞、撕扯、又黏貼,剪刀膠水色紙都有其成長的隱喻,這才是真正迷人的。

「窄仄但恰恰可轉身」的餘裕十分精準,這是一直在跟母親調整距離的結果,既切不斷,又無法靠近,那就拉開這個可以轉身的距離吧。我知道現在的人很強調溝通,親子要溝通、伴侶要溝通、政治要溝通,但有時我都想在電視機前對著太過樂觀的親職教育專家講:「當然要溝通,但它是有極值的,它很像倒U型的一元二次方程式,有個頂點,再多一點,就要往下墜落。人我之間不是溝通就能解決一切、皆大歡喜的,不然你以為小說家、散文家在幹嘛?」

但珍貴的是,我們都在摸索,並小心維持那個頂點。它未必理想、未必皆大歡喜,但勉強及格,有時卻是最好。●

我媽媽做小姐的時陣是文藝少女

作者:謝凱特

出版:九歌文化

作者簡介:謝凱特

東華大學創作與英語文學研究所畢業,著有散文集《我的蟻人父親》、《普通的戀愛》,曾獲臺北書展大獎非小說類首獎,入圍臺灣文學金典獎。覺得長大是一件好事,好在我們終於可以放心地忘記自己,長出耳朵,聽世界的聲音。