年節春遊去(二):海上來的光

上一篇寫到初四時,我們一家去高雄的佛陀紀念館,剛好看到一樓正在展覽「海上來的光:雲林縣媽祖文化主題古物展」,就好奇地走進去看看古物。

媽祖——民間信仰的海上女神。相信生長在台灣的我們,從小到大都對媽祖的故事略知一二。記得小學第一次讀到媽祖的故事,是在以前的國立編譯館的國語課本上,有一篇叫〈爸爸捕魚去〉的課文。那首類似詩歌的課文,到現在大家都能唸出一兩句,「天這麼黑,風這麼大,爸爸捕魚去,為什麼還不回家?」記得當時老師講解課文時,說這位爸爸的女兒叫——林默娘,夜晚時她拿著燈站在海岸上,望著波濤洶湧的海浪,希望手上的燈火可以引導捕魚的爸爸可以平安地歸來。當然也跟早期先民渡海來台和農業時代捕魚維生的背景有關,因此媽祖成為台灣民間信仰的海上守護神和保護日常平安的神祇。

而台灣的影劇電視上,也曾播過以媽祖為主角的電視劇,我印象最深刻的是以前老三台在華視播的《媽祖》,記得飾演媽祖的演員是張如君,小時候邊吃飯邊看電視劇時,很喜歡她的媽祖扮相,也超愛那時演千里眼和順風耳的演員,兩個像一對活寶超有趣的。後來陳亞蘭演的《天上聖母媽祖》我就沒有那麼愛看了。再後來新生代的王宇婕演的《懷玉傳奇——千金媽祖》,劇情、服裝和道具都很不對我的胃,只看了幾集就棄劇了。而後來中視播出的《媽祖》,由中國大陸的演員劉濤飾演媽祖,我非常喜歡她的扮相,劇情也很完整,把林默娘從平凡的人類女子到成為海上女神媽祖的一生的故事全部演完,這應該是我看過所有媽祖電視劇裡最完整的媽祖生平故事,也最喜歡這個版本的媽祖。

而台灣每年的農曆三月,更是有「三月瘋媽祖」的稱號,因為農曆三月二十三日是媽祖的生日。這時台灣地區會舉行有關媽祖的相關盛大遶境、進香儀式,著名的有苗栗縣通霄鎮的白沙屯拱天宮的「白沙屯媽祖進香」和台中市大甲區的大甲鎮瀾宮的「大甲媽祖遶境進香」以及雲林縣北港鎮的北港朝天宮的「北港朝天宮迎媽祖」等活動。而聯合國教科文組織,也把媽祖信仰的文化列入非物質文化遺產代表名錄。

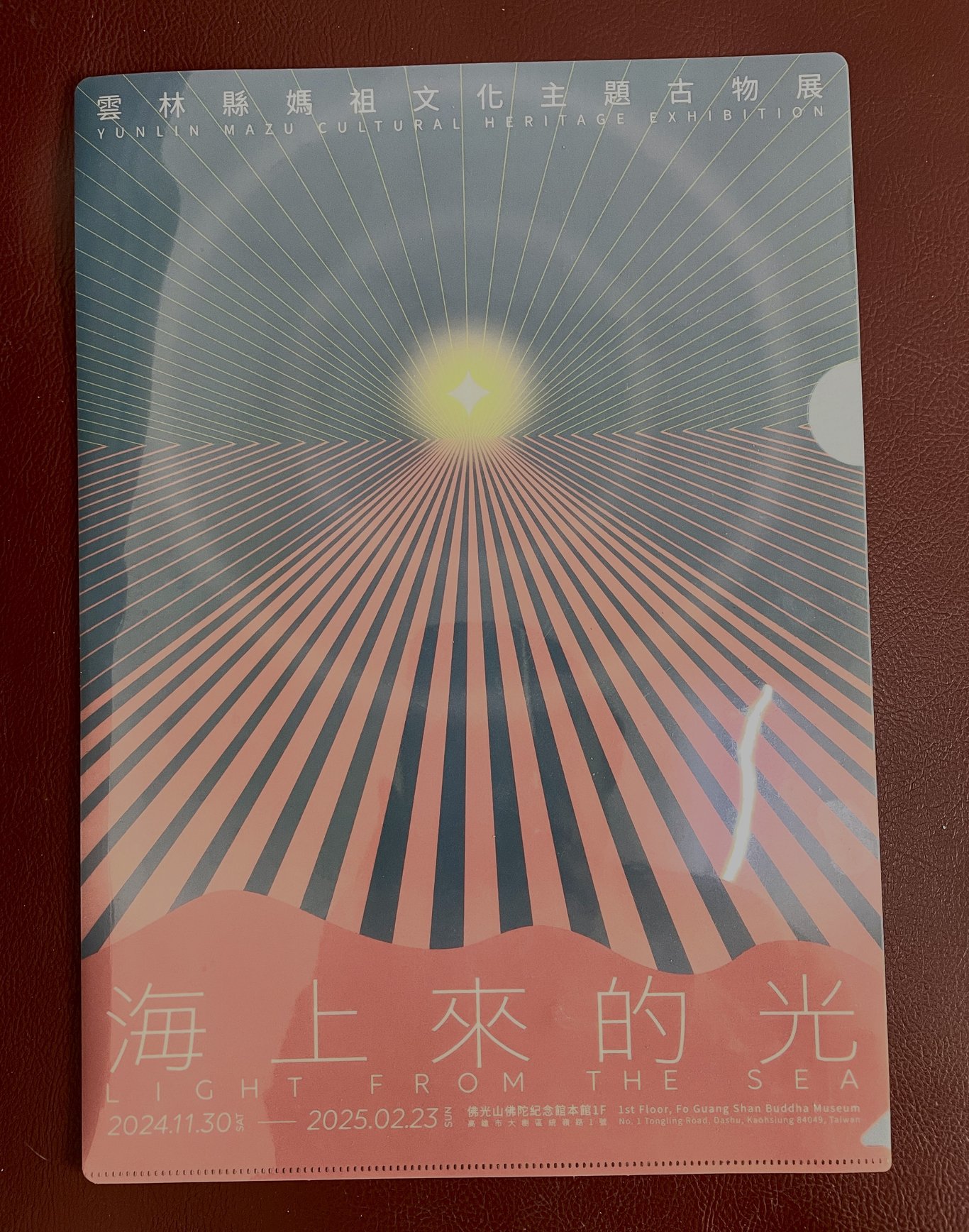

回到正題,這次我們看的展覽,是雲林縣政府文化觀光處和佛光山佛陀紀念館一起合作舉辦的媽祖文化主題的主物展。

這是他的主視覺看板,很喜歡這樣的設計,淺淺的藍色配上淺淺的粉紅色的光束和海浪,透視到最後成為一個黃色光點的消失點,讓我感覺到紛紅色的柔和光輝代表著溫暖的媽祖在正淺淺的大海散發慈愛的光芒;而那正中央黃色的光點,就像媽祖站在汪洋拿著明燈,照耀並保護著台灣的人民。

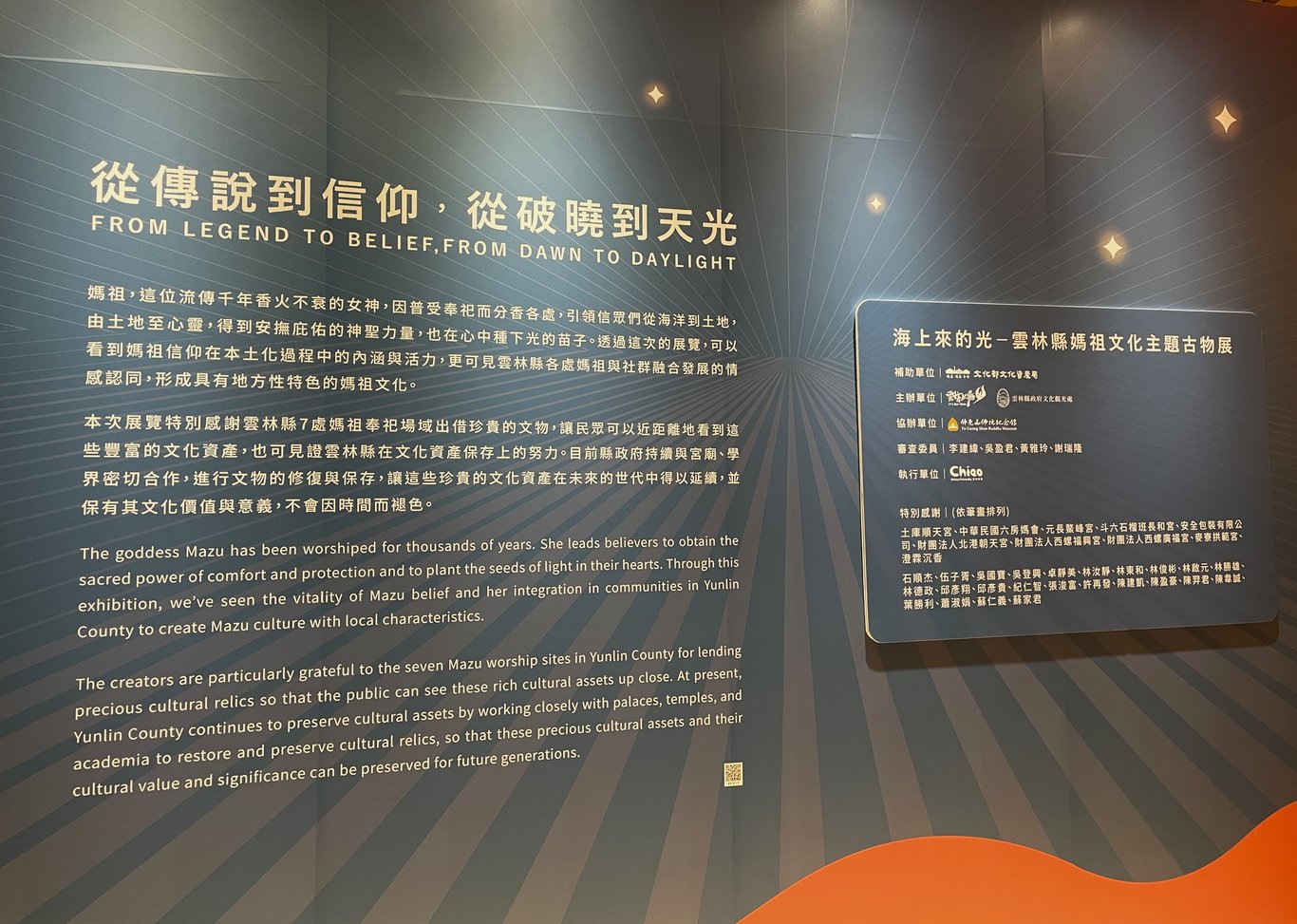

這是佛陀紀念館一樓展覽入口前的大型介紹看板,背後就是他的主視覺設計,淺藍色的大海和紛紅色光束。

以下是照片上面的文字,打字出來,方便大家可以更清楚看到看板上面的文字描述:

從傳說到信仰,從破曉到天光

媽祖,這位流傳千年香火不衰的女神,因普受奉祀而分香各處,引領信眾們從海洋到土地,由土地至心靈,得到安撫庇佑的神聖力量,也在心中種下光的苗子。透過這次的展覽,可以看到媽祖信仰在本土化過程中的內涵與活力,更可見雲林縣各處媽祖與社群融合發展的情感認同,形成具有地方性特色的媽祖文化。

本次展覽特別感謝雲林縣7處媽祖奉祀場域出借珍貴的文物,讓民眾近距離地看到這些豐富的文化資產,也可見證雲林縣在文化資產保存上的努力。目前縣政府持續與宮廟、學界密切合作,進行文物的修復與保存,讓這些珍貴的文化資產在未來的世代中得以延續,並保有其文化價值與意義,不會因為時間而退色。

這是以上看板上的文字,為這次展覽上所寫下的介紹和期望。

我很喜歡這看板上的最後一句話——「讓這些珍貴的文化資產在未來的世代中得以延續,並保有其文化價值與意義,不會因為時間而退色。」因為這句話,讓我想把這整段文字用手機拍下來,並記錄保存;也因為這句話,讓我想起以前讀大學時,在大四時,有一堂必修課叫「文化創意產業」,記得當時的老師語重心長地跟我們這群懵懵懂懂的學生提問,她說:「請問你們曾經有買票去看藝文表演嗎?有的話,請舉手。」依稀記得班上舉手的大概五根手指頭數的出來。

接著老師給我們看世界各國知名表演團體的一些片段,像是:太陽劇團、火焰之舞、相聲瓦舍等,看完後,問我們知不知道這些團體?

那時班上較為多數的同學點著頭,老師接著感概的說,「那麼你們認為最能代表台灣本土文化是什麼?」

依稀記得大家的答案不外乎是原住民文化、金光布袋戲、霹靂布袋戲、宮廟文化、觀光夜市等。記得老師大概還說了這些話:「希望未來台灣這些本土文化或文化藝術表演創作等,能開創一片屬於自己的藍海,能讓外國人一看到這些文化,就知道這是屬於台灣的。」而現在我們都知道,我們已經把我們本土的文化慢慢地向外推廣,也獲得好評,這幾年來,很多外國人都很喜歡台灣獨特的人情味、可口的美食、夜市文化、媽祖進香遶境文化等。

以下是照片上面的文字,打字出來,方便大家可以更清楚看到看板上面的文字描述:

人與光的對話 祭祀與謝神

當人們遇到迷惘或困難時,請示媽祖是人們會選擇的方式之一,但如何與媽祖進行對話,則仰賴各種溝通途徑,如擲筊、求籤等。待信徒的問題解決,從牲禮金箔還願、謝戲酬神到刻匾敬獻,皆為信徒感謝媽祖指點迷津,虔心感念的表現。

信徒除了在廟中向媽祖問事、感謝外,媽祖外出進香和遶境時,也是信徒們祈求平安或還願的時機。在遶境及進香活動的隊伍中,包含各個陣頭精彩演出等,還有涼傘、日月扇、執事牌、兵器等儀仗器物。這些用來祭祀、酬神、進香、遶境的活動和器物,代表信徒的虔誠媽祖信仰在台灣的百花齊放。

關於「擲筊」,在台灣求神問事或求籤時,通常會先點香然後對著想要祈求的神明,在心中默念你是誰、住哪、幾歲和所求之事,再拿香拜一下神明後,拿起神桌上的紅色半月形的木製或塑膠製的筊杯,一面是平坦,代表陽;另一面是凸出,代表陰。雙手拿起一對筊杯後,把筊杯合在手掌心後再拜一下神像,才能輕輕地把筊杯擲在地板上。

通常要連續擲三次「聖筊」,才代表所求之事,神明允許的、或可以順利完成的。聖筊,是呈現一陰一陽,也就是一面平坦、一面凸出。

如果擲出「笑筊」,也就是兩面都呈現是平坦狀態,也就是兩陽,代表神明微微一笑,考慮這件事情的適不適合答應,笑而不答的狀態,也或者是祈求之事神明聽不太明白,請信徒重新再說清楚,再擲一次筊。

如果擲出「陰筊」,兩個呈現凸面,也就是兩陰。代表神明不答應這件事情或不允許這件事情,就暫時不能再擲筊了,或一直問同一件事情了。

話說回來,台灣的民間信仰很盛行,宮廟文化也很盛行,常在遶境、進香活動時,會有熱鬧的陣頭的表演和電子花車。

那甚麼是宮廟呢?

以下是照片上面的文字,打字出來,方便大家可以更清楚看到看板上面的文字描述:

宮廟,是日常生活裡的常見場域,因此宮廟古物不同於一般博物館的展覽物件,在保存的同時,也仍在宮廟持續地被使用。早期人們對於文物保存知識知之甚少,造成許多文化在重修翻新的過程中遭淘汰或遺失,然而這些不同時期製作和使用的文物,正好讓我們能夠一探地方聚落的發展及歷史脈絡,也是現今政府積極推動與各地宮廟合作調查的重要研究對象。

近年來,雲林許多宮廟致力於保存廟內的文物,並確認文物的文化資產價值。如西螺福興宮的『好義從風區」,於2019年通過文化部文化資產局審議,成為雲林縣第一件國指定重要古物;北港陣頭瑰寶——「北港飛龍團大龍旗」於2013年由文資局指定為一般古物,隔年送文資中心由專業團隊進行修護,於2023年正式指定為國家重要古物,都可說是雲林人的驕傲。

又如朝天宮與國立雲林科技大學成立「文物修復中心」,進行保存和修復;福興宮不僅費委託逢甲大學文物普查團隊為廟內許多神像、匾額等文物,進行深入的歷史調查及科學研究,也在文化部文化資產局及雲林縣政府的協助及補助下,與臺南藝術大學合作完成多件古物的指定及文物修復、保存、推廣等相關工作,成為文化資產保存的指標性個案。

那甚麼又是遶境呢?

以下是照片上面的文字,打字出來,方便大家可以更清楚看到看板上面的文字描述:

流動的光 媽祖出巡

遶境是指神明巡視轄區,目的是希望四境平安,因此遶境的範圍有明確的領域,『北港朝天宮迎媽祖』為國家重要民俗,遶境範圍南至笨港地區,北至新街,自清代盛行迄今,歷史悠久。

每年農曆三月十九、三月二十日舉行為期兩日的聖誕前遶境活動,隊伍規模十分龐大,包括報馬仔、開路鼓、獅陣、真人藝閣等陣頭。而『炸轎』、『炸虎爺』、『犁炮』、『藝閣』等更是北港迎媽祖的特色。其中『炸轎、炸虎爺』是指繞境過程中,兩側店家為祈求平安或感念媽祖庇佑,會在轎底施放大量鞭炮,祈求『越炸越發』;『藝閣』則是媽祖遶境時,花車上載著裝扮成歷史神話故事人物的孩童,沿路分撒糖果,象徵神明發送平安。

北港的『轎班會』是為媽祖抬轎人員所組成的組織,自祖媽到六媽都有各自的轎班會。執事牌是媽祖出巡的儀仗器物,上面刻有神祇名號、寺廟名稱、迴避、肅靜、風調雨順、國泰民安或奉旨祀典等字樣,增添隊伍的莊嚴肅穆氣氛。

這裡說一下關於遶境活動,在我本人所住的村莊的信仰中心是玄天上帝,並不是每年都會遶境活動(畢竟很燒錢,那些錢都是住在村中的我們所捐獻的),偶爾好幾年會有一次的全村遶境活動,通常都在國歷三、四月份舉行,然後會在遶境活動之前,村長會在活動中心廣播活動的時間,然後活動輪到第幾鄰的居民來幫忙扛神轎;再來就是會在村中的馬路上用白色的顏色畫上遶境動線的方向,然後在村莊的各個出入口掛在遶境活動的布條,提醒外村的人,這邊即將有遶境活動,可能要繞道而行。

遶境當天早上,我們家會事先準備好香案,差不多時間後,就會朝門口擺設香案,迎接神轎的到來。

媽祖的神衣、六房媽聖母銀製鳳冠、媽祖的弓鞋、斗六長和宮入神命書(弓鞋的左邊)、日治媽祖神像(弓鞋的右邊)。

這是媽祖的儀仗組。儀仗,在中國古代時,是在皇帝出巡時,皇帝的護衛手執的兵器,是用來保護皇帝,用來護駕的。

而媽祖是神明,因此出巡或遶境進香時,也會有廟方人員指定拿儀仗的護衛人員,通常是用來驅邪保護神明。而儀仗通常都是木頭製的,也有用錫製的,像是北港朝天宮第一代七十二儀仗為錫製的,現在收藏保存起來不用了。儀仗隊在遶境、進香時,通常走在媽祖神轎的前方,有護駕和開路的作用,就像是我們現代人說的「保鑣」。所以當我們在路上看到這些儀仗人員手執兵器時,就知道媽祖神轎要來了。

這張照片是日月扇和執事牌。

媽祖在遶境、進香時,除了媽祖神轎和媽祖神尊外,還有一大群的儀仗隊伍,手執兵器、日月扇、執事牌、涼傘(或稱娘傘)等,來替媽祖護駕、開路之用,還可以用來顯示尊敬威儀的排場,就像中國古代帝王出巡於民間時的樣貌。

既然說到遶境,那「進香」又是什麼呢?和遶境是一樣的嗎?

以下是照片上面的文字,打字出來,方便大家可以更清楚看到看板上面的文字描述:

光的召喚 進香朝聖

「進香指的是神明到香火旺盛的大廟或分靈的祖廟,進行割(刈)火的行為,意在強化或延續自己神明的香火和靈力。因此又可分為廟宇和個人的進香,廟宇的進香以『北港進香』為例,進香儀式包括貼香條、起駕前往、入廟安座、團拜、刈火、請火回駕、回鑾與合火等,各地的宮廟前往朝天宮進香時,隊伍前會有種種旗幟或標示,以示身分。

個人的進香也可能隨著宮廟隊伍前往,這些自發性跟隨進香的信徒稱為香客,又稱香燈腳。香客參加進香的標準配備之一為進香旗,進香旗最常見為三角形,也有長方形者,旗面上會墨書媽祖名號、宮廟名或目的地,在啟程和結束時須將進香旗放在媽祖廟的香爐上薰香煙『過爐』,讓媽祖知道進香者的身分並祈求祂的護佑。

在『勞其筋骨』的進香過程中,香客獲得的是與媽祖更加親近和心靈上的治癒,而在與沿途各地的交流中,使媽祖信仰在不同地區產生連結和擴散,更強化了地方的認同。」

所以說,遶境和進香是不一樣的宗教活動,遶境是神明在自己的管轄區巡視,看有沒有平安;進香,就是神明走春出遊啦,到另一個廟宇打招呼,順便提升自己的靈力和延續自己的香火。

三角形的進香旗,這是北港朝天宮收藏的,為光緒十六年款的。

話說回來,我們是凡人,要如何和媽祖這位神尊聯繫,求媽祖保佑呢?除了求籤、擲筊外,看板有更詳細的說明。

以下是照片上面的文字,打字出來,方便大家可以更清楚看到看板上面的文字描述:

光的聯繫 祭祀祈福

到媽祖廟參拜的信徒主要是祈求平安,因此廟方會以印版印製符令,並加蓋聖母或廟名的大印,讓信徒取回後驅邪護身。當信徒遇事無法決斷時,也會到廟裡請示媽祖指點迷津。信徒與媽祖聯繫的方式 包括上香、跪拜、祝禱、抽籤、擲筊等,敬拜時會供奉祭品或敬獻香花,以表誠心。在向媽祖問事前要先上香拜拜,之後,或者直接請示媽祖,以擲筊方式確定指示。或者請求媽祖以賜籤方式解答困惑,抽完籤後,須擲筊向媽祖確認是否無誤,再翻閱籤詩簿求得進一步解答。透過有形的祭器達成神人溝通,信徒不僅能獲得實質上的指點,更獲得心靈上的慰藉。

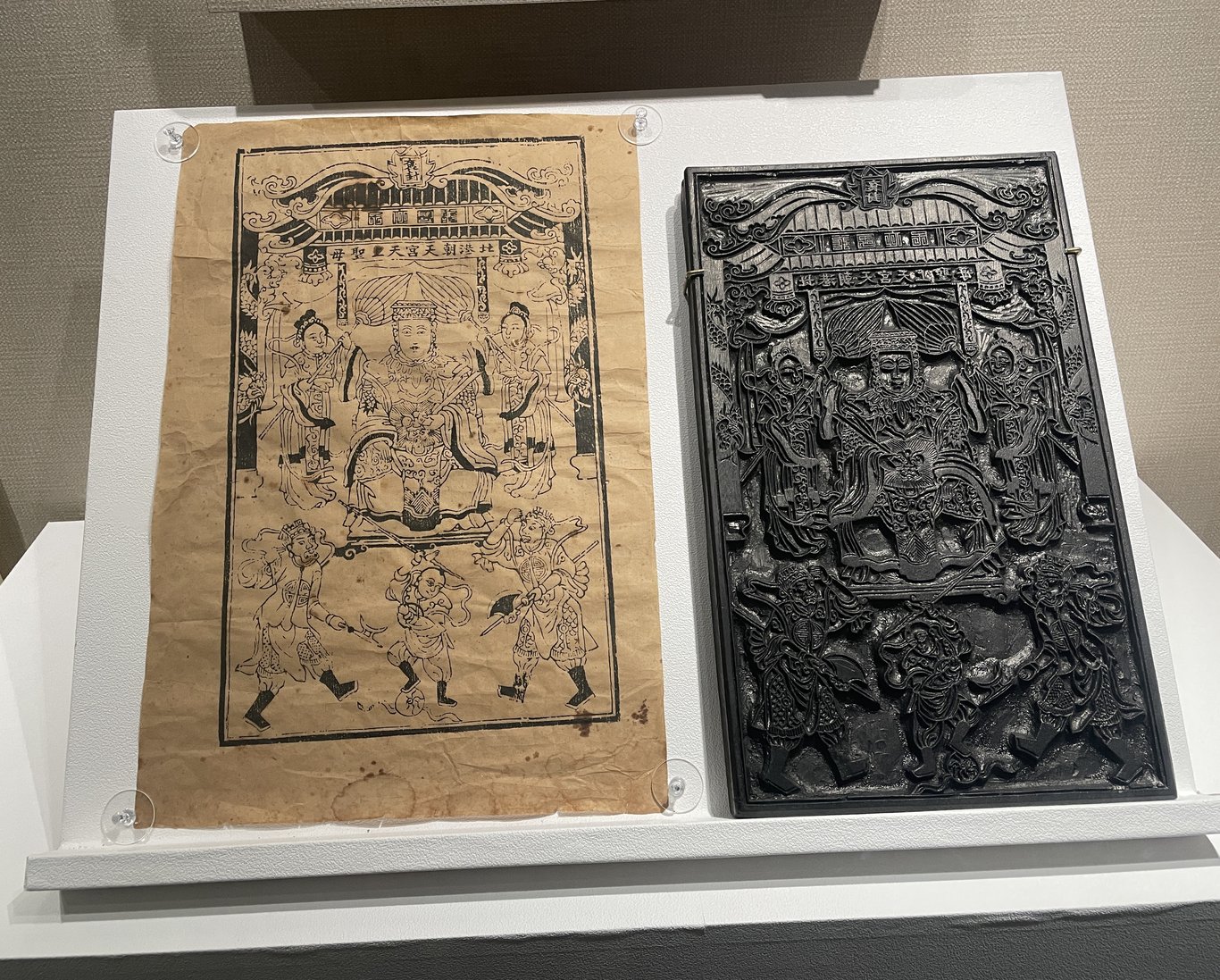

北港朝天宮收藏的印版大符,讓信徒祈求平安的。

那什麼是「大符」:

以下資料取自「國家文化記憶庫2.0」網站:

「大符」,亦有稱之為「鎮宅符」,通常於神明遶境時、或於法會醮典結束後發放(天師符)、或至廟中索取,回家後可安置於廳堂奉祀鎮宅,此種大符,具有消災解厄、引福歸堂的功用。

早期的大符多為木板雕刻,拓印於紅紙或黃紙上,大符上通常繪有一座寺廟牌樓立面,並寫有寺廟名稱和神明稱謂,主神坐於帷幕內,前面安置了一香爐,清香緩緩上升,儼然一座縮小版的廟宇。有的大符還會加上神明的護法或從祀神明。

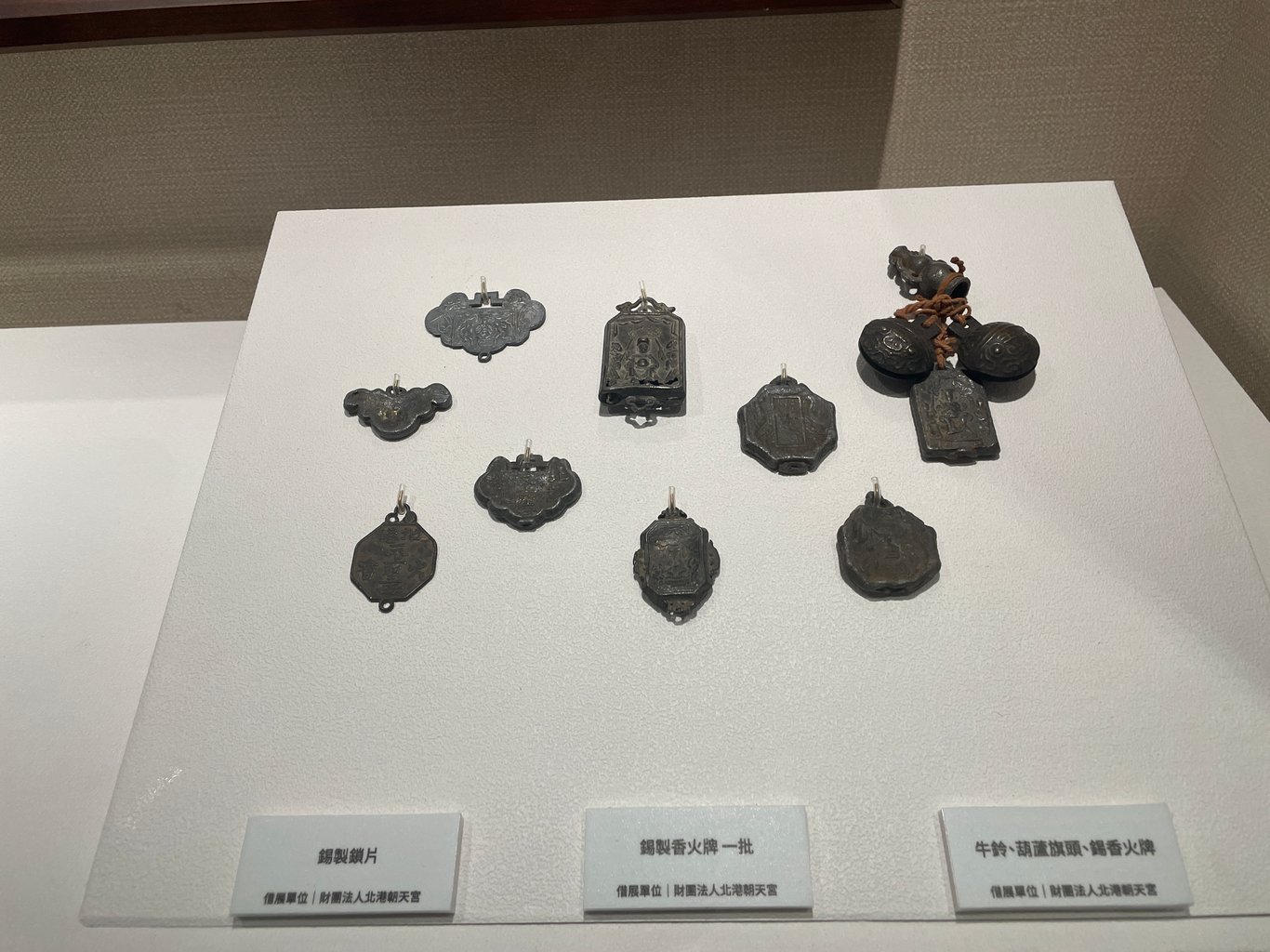

錫製香火牌和鎖片,作用跟平安符一樣,可以在上頭穿線隨身攜帶祈求神明保祐平安。

向神明祈求心中所事之後,如果成功,當然就是要還願,還願的方式各式各樣,買祭品或者金錢捐獻等,下面看板有更詳細的解說:

以下是照片上面的文字,打字出來,方便大家可以更清楚看到看板上面的文字描述:

光芒普照 敬天酬神

除了慣例在神祇誕辰和年節會舉辦酬謝活動外,當信眾為感謝神明的幫助和保佑,也會有各種謝神的方式。信徒一般會準備祭品祭拜,或直接捐獻金錢物資;另外也有安排戲劇表演,如搭戲演出歌仔戲或布袋戲;或刻匾額敬獻給媽祖。

西螺廣福宮「蔚藍天」匾,可能是信徒向老大媽求「晴」所敬獻的匾額,表達對媽祖的謝意和敬意。「蔚藍天」的匾面為天藍色,匾框則有如海水波濤的雙龍紋飾,與「蔚藍天」三個字的意義相互呼應。

放在蔚藍天匾額下的一對斗六長和宮石雕師座燭台,上面刻有「同治拾年桂月吉置、弟子陳鴉答謝神恩」字樣,一樣是信徒還願贈送給神明的。

最後:

因為展覽的人潮眾多,所以在拍照古文物時,特別小心不要妨礙到其他觀展人的欣賞,所以有些照片的角度是歪斜的;又加上和家人一起來看展,所以我沒辦法花太多時間仔細觀看每個文物和看板解說,因為家人在展區外等候,不能讓他們等太久,所以有些古文物沒有較多時間仔細看說明。

但這是我人生第一次看媽祖的文物展,雖然並不是非常虔誠的信徒,但這幾年疫情開始對媽祖很感興趣,算是一種機緣吧。這樣的機緣好像起於在2021年還是2022年(我有些忘了),那時意外在網路上看到白沙屯媽祖的進香直播,覺得好奇就繼續看下去,一看就一發不可收拾。之後晚上突然夢到一條水稻田的鄉間小路,然後媽祖的粉紅神轎和轎班人員朝我走來,於是我就靜靜地跟在旁邊走,從那之後,我就養成每年都會在網路上跟隨著白沙屯媽祖進香直播,當個線上的香燈腳祈福。

原本過年期間只是和家人來佛陀紀念館走走春、沾沾福氣,卻意外驚喜地看到佛陀紀念館有媽祖古文物展,就特別進來觀看了解一下。

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!