存在與本質.拋擲與流亡:《攝.相.現象學》中的影像追索

文|龔卓軍

我與張燦輝教授的認識,緣起於2002年香港中文大學成立「現象學與人文科學研究中心」。同一年,蔡錚雲教授也由國立政治大學哲學系借調,至高雄中山大學銜命創建了哲學研究所,以歐陸哲學,特別是現象學與人文科學的理論與實踐研究為方向。我在中山大學哲學研究所五年任職期間,見證也參與了這兩條交錯的線索。香港中大現象學中心,促成了當時兩三地現象學研究社群的熱烈交往,引發了漢語世界現象學的風起雲湧。

然而,在那幾年,我對張燦輝教授的印象,多停留在嚴肅的研討會與論文宣讀之間。除了知道他長期負責中大的通識教育擘劃,因而與我在淡江大學、中山大學負責的通識教育課程,在生死、愛欲、友誼、幸福、烏托邦這些永恒的哲學主題上間接有所呼應外,對我而言,從台灣當年的遠距離來看,這位專業的現象學家並沒有很強的存在感。

這次,張燦輝預備在台灣再版他的《攝.相.現象學》,託我寫序,整個準備書寫的過程,卻引發了我在思想上的震撼。從《攝.相.現象學》一書在2019年試行出版的內容來看,這本書極易被理解為對於「攝相」的本質追問與現象學還原之作,在我來看,卻飽含弦外之音。法國攝相史家米歇爾.弗利佐(Michel Frizot)在他的《新攝相史》一書中表明,他對於「為何要攝相、如何生產與使用相片」的關注,遠遠超過「如何拍出好相片」。我在寫這篇序言的時候,也抱持著同樣的觀點,《攝.相.現象學》呈現了十分特殊的攝相生產與使用的動力,在現象學家與攝相家兩種身分之間,我們讀到了攝相現象學的論述與相片之間的緊密對話,其間的張力,超過了閱讀羅蘭.巴特的《明室》中本質現象學與存在現象學之間的對局,因為,除了極少數的例外,張燦輝在《攝.相.現象學》中提呈的是他自己拍攝的相片。

就相片生產的脈絡而言,在《攝.相.現象學》出版之前,若以「攝相書」來看,張燦輝在2018年即已出版了《異域》這本中英圖文書,從他畢生鑽研的海德格存在現象學角度,重新反思烏托邦的意義,並以布洛赫(Ernst Bloch)的希望哲學,肯定烏托邦對人類的積極意義,並討論了他所拍攝的香港雨傘運動的相片。2021年,他又出版了《我城存歿:強權之下思索自由》一書,集結了2019年11月反送中運動時,中文大學被2000顆以上的催淚彈強力鎮壓之後,張燦輝悲憤之餘,以哲學所思,分析反省當下的生活世界與香港變局。《我城存歿》雖只有少數幾張相片,2023年5月在台灣出版的《山城滄桑:回不去的香港中文大學》,更完整呈現了作者生活了四十年的中大地景及其在運動中風起雲湧的變貌。

藉著相片生產與出版使用的時序的整理,讀者可以注意對照,《攝.相.現象學》中所選相片,不僅皆為2018年以前所攝,且與《異域》、《我城存歿》、《山城滄桑》在生活世界的主題方面,形成出世反思與入世投身的強烈對比。前者多為城市建築、開放地景、攝相行為自攝、美術館空間、雕像、街頭即拍與運動中的人體,張燦輝像個隱形的陌生人,低度的情緒,除了自攝相之外,攝相者與對象多保持抽離的觀看距離;後者著重家鄉與異域、中大抗暴運動現場與其域外、裝置雕像與地景變化的對比,圖像的直接說明性較多,系列照片形成了個人與集體記憶場域的脈絡。

由此觀之,《攝.相.現象學》似乎投注了作者較多對於攝相本質現象學的關注,包含對於「自我攝相」的影像討論,皆在過渡性的「門」、「窗」、「框」、「鏡」、「廊道」、「巷弄」內外,追索對於攝相本質還原的可能,「攝相的看基本上就是現象學看世界的活動」,攝相是藉由時空凝結的一種現象學還原操作,但是,以梅洛龐蒂 (Merleau-Ponty)在《知覺現象學》序言中的闡述,現象學不單單是為追索本質的哲學工作,亦是牽引本質重返存在處境的哲學:「現象學即是本質的研究,依現象學來看,所有的課題總結於界定本質:諸如知覺的本質、意識的本質;但現象學也是牽引本質重返於存在的哲學,因而現象學認為要瞭解人類和世界,就不可能不以他們的『事實性』(facticité)為起點。現象學是先驗哲學,它要擱置緣於自然態度所生的種種肯定,以便理解它們;但現象學也是這樣的哲學,它認為在反省之前,世界總是「已經在」了,如同一不可或離的現場,因而所有的努力都是為了恢復與世界的原初接觸,並且在最後賦予這個接觸以哲學的地位。」畢竟,「從還原中得到的最重要教訓,便是還原的不可能完備」。

因此,閱讀《攝.相.現象學》最動人的部分,便是在張燦輝與魯道夫.貝耐特(Rudolf Bernet)關於現象學本質還原對話之後,那還原出「隱身的攝相者」之後未盡的殘餘,特別是關涉到作者與人類存在處境的種種線索,這是屬於本書的存在現象學側面,有待揭露。換言之,從本質到存在,這正是本書作者示現「為何要攝相」的親身例證。以下,我想透過全書五個章節的分別討論,推進這個從本質到存在、從被拋擲到流亡的轉折之路。

首先,周遊列國的現象學家/攝相者,在被拋擲與流亡之間的踟躇。2020年,攝相者張燦輝宣告了他的流亡英國的抉擇,然而,在《攝.相.現象學》的第I章裡面,16張拍攝的相片,半數在雨傘運動之前,半數在之後。其中有三張在香港大嶼山、沙田與灣仔拍的相片,標記為2017年與2018年。中聯辦操控特首選舉、民主派議員資格被削除、黃之鋒等人入獄、佔中九子宣判等事件,陸續在港發生,但這都是作者《異域》出版前後、《我城存歿》寫作出版之前的香港境況。2012年已退休的張燦輝,在此章的論述與圖像之間,勉力維持著本質現象學的追索,在德英法義比中日澳台的旅遊與閒晃之間,捕捉著攝相思想的活水源頭。

16張相片的鋪排敘事中,出現了許多剛性線條、巨大量體建築與柔性雲團和地景之間的對比,其鏡頭取框比較貼近攝相者身體,具有柔順親密關係的相片,分別是三張戶外敞開的雲團遼闊地景,以及香港沙田、法國科爾瑪、德國弗萊堡、英國倫敦與日本京都水浴的日常生活場景,腳踏車、窗戶、巷內餐桌、水中倒景,十分貼近身體感性的生活感,給出了生活空間近密存在感與巨型現代建築抽象疏離感的相本敘事安排。最後一張,1.21(please add supplementary photo 1.16)是在2017年香港灣仔的中華人民共和國香港特別行政區政府總部所攝,這兒也正是2014年的佔領中環運動(雨傘革命)到2019年的反送中運動的重要場景。這些沒有言明的存在場景,在《攝.相.現象學》一書中,形成了強烈的柔順生活/剛性結構的圖像對比,也讓本質現象學的討論,在本質還原與存在路徑之間,暗藏了一個未言明的張力。對我而言,這種在本質/存在、拋擲/流亡之間的猶豫和踟躇往返,耐人尋味。

其次,第II章 (should be 2.2) 由魯道夫.貝耐特〈攝相媒介中的現象學還原〉的論述開篇,其間安排了13張相片,展開了攝相者的景框觀看與自我觀看的辯證。這些相片中,有不少是在觀看他者的「觀看」,同時也開始出現觀看書籍、聆聽演奏、觀看繪畫、觀看雕像、觀看相片、觀看巨幅廣告、觀看手機、觀看報紙、觀看框線與媒介物中之視覺物的人物形象,以及在開放街道與建築結構中偶遇行人的側影或背影。這些觀看中的人像,多半處於閒適的狀態。在魯道夫的文章中,這是一種對於觀看的攝影觀看,同時也是「對鏡頭後面的凝視和思維進行質問」,也就是對攝相視線進行「置入括弧」的現象學還原之舉。這樣一來,「攝相師不能再被忽視或遺忘」,成為無可閃躲的存在。

我認為,這組相片中,值得注意的反而是那些直視鏡頭的人像、眼神與被框取下的「觀看」之間,攝相者凝視。特別是從2.6這一張2016香港旺角街頭的年輕歌者相片選擇 (please add photo),張燦輝似乎又進入一種強烈的局內人/局外人的對比存在情境中。這張相片取了中景,不似另外兩張美國新奧爾良街頭演奏者的近景與特寫,這個中景正是2016年發生「旺角騷亂」的街頭現場。雖然不是直接的暴亂發生現場,香港舊市街特有的市招、逛街的人群,讓這位站在街頭中間的歌者特別醒目而突兀。另外,2.24美國芝加哥2006和2.29的香港沙田2017這兩張相片,則是形成了框景套接與時間堆疊的意象,讓畫面中古斯塔夫.卡玉伯特(Gustave Caillebotte)的《下雨天的巴黎街道》的畫廊觀看行為,成了攝相無止盡還原「觀看行為」的核心,最後落在香港沙田的展場中。這種無限後退的無限框取式的觀看,雖然在魯道夫的解讀下,成為一個保持隱形的「透明幽靈」的觀看者,但我認為在一個看似無限後退的觀看辯證中,張燦輝仍然持存著一種介於本質還原與存在追尋的張力,從香港的街頭,觀看世相流變。

第1.5章的命題「自我攝相」,張燦輝開始透露了更多的存在線索。1.5.1 這張在倫敦街頭拍的相片,攝相師的鏡面反射影像,與一位在香港街頭留影的外國人模特兒的影像,巧妙地疊合在一起。鏡像、自我、肖像攝相、自我攝相這些主題,顯示攝相者更激烈地透過影像向自我提問。現象學家同時做為攝影師的雙重身分,在這張倫敦與香港、街頭閒游者與現象學家/攝相師之間的對舉影像下,更顯示了相片具有的「刺點」,總是留待日後觀相者的凝思與觸動。

《攝.相.現象學》為圖2(3.3)意大利梵蒂岡2008與圖12(3.12童年照)香港1952留下了兩個耐人尋味的註腳。圖2這張相片,攝相師很輕鬆地表明,「它是我的女兒為我拍攝的」。而與圖12這張則是攝相師在老家相冊中偶然發現的老照片,「我不知道是誰拍的,也不知道這張相片在甚麼情況下拍的。但直覺上我知道相片中的小男孩就是我自己。」經過攝相師翻拍之後,他問道:「這張新照片是自拍照嗎?」兩張在他人所攝的相片中的自我形象,引發了張燦輝的現象學「自我攝相」的提問。但是,這究竟是一個屬於「本質現象學」的本質追問,還是屬於「存在現象學」的存在提問?女兒協助的自拍、兒時被拍的肖像,是否在相片的某些框外或框內的細小節點,有攝相師的記憶與悸動?身為讀者的我們不得而知,但我相信至少那些不為人知的景框內外的細小記憶,帶來的是輪廓清晰的存在感。

第1.3與1.4章,從「攝相:時與空之凝固」到「相片之詮釋意義:從觀看相片到攝相的觀看」,我讀到的是宛如《明室》第二部裡面,對於逝去時空的凝固影像、對於「此曾在」出現於當下相片觀看時的「哀逝」之感。這種哀逝感,彷彿預示了張燦輝從存在現象的被拋擲轉向主動抉擇流亡的徵兆。「閱讀相片,不但將它看成圖畫,更應將之當成文本解讀。」在詮釋關於一張休伯特.德萊弗斯(Hubert Dreyfus)被變造過後的相片,置入哲學家海德格的半身像在他的敞篷車副座上,對比於原照片之後,構造出來當代現象學運動的「玩笑」,證明「刺點」只存在於某種意義下的同溫層裡,是屬於存在層面的相片閱讀特質,而不一定有特定客觀的圖像元素存在於固定的構圖之中。

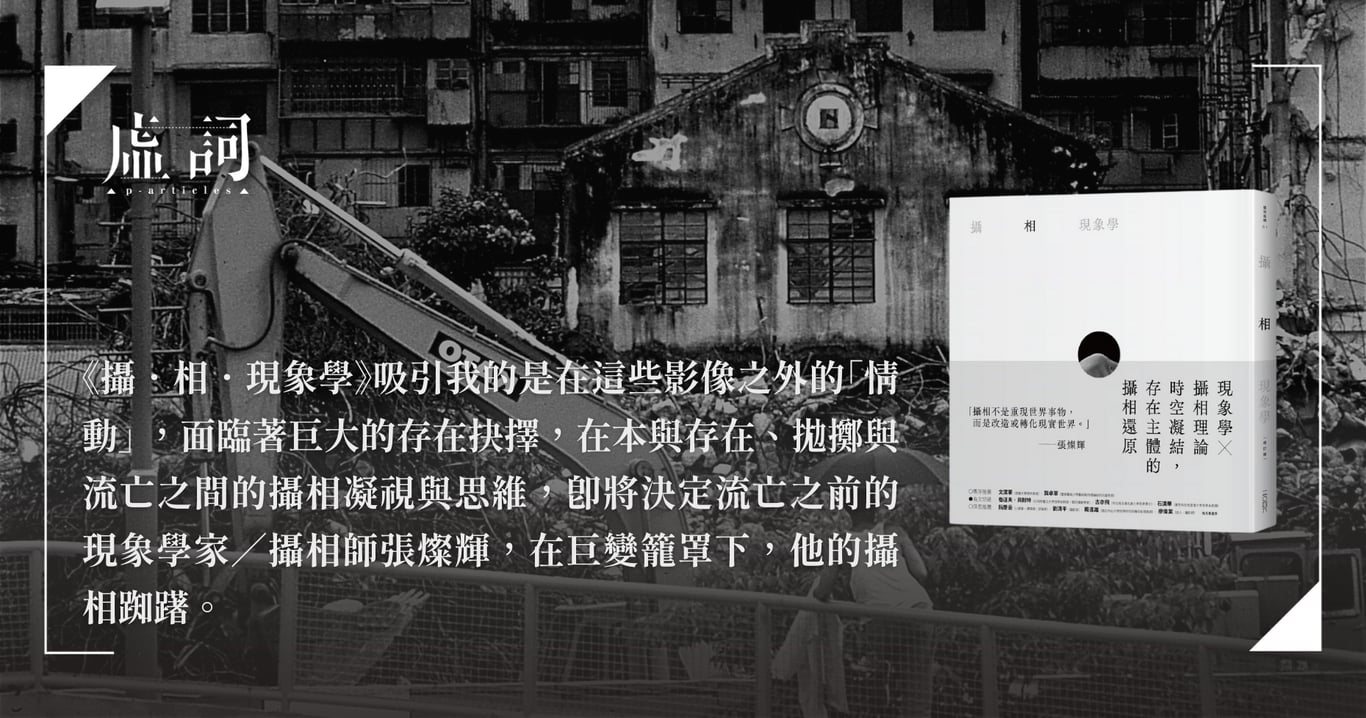

至此,相片5.8 的詮釋,突顯的即是相片與存在敘事之間的「存在詮釋現象學」的關係。張燦輝自述這張2002年訪問德國弗萊堡時拍的相片,他的博士導師馮赫爾曼教授(Professor William von Herrmann)的肖像照,以及背景牆上相片中的年輕哲學家海德格。此曾在,面對當下空無的哀逝感,油然而生。「我曾在此房間答辯博士口試,二十年後再次呈現眼前,不其然令我的記憶與緬懷思緒交織,只因它不單是一件記在腦海的往事,更是一段牽動情緒的經歷,彷彿要帶我返回昔日在弗萊堡唸書的時光。」這張相片顯然帶著張燦輝的「刺點」,「每次看到這幅相片,都感到我在弗萊堡的日子裡,那些激動的、快樂的、受挫的及痛苦的經歷,從照片中重現。」也許,正因為如此,《明室》裡書寫的巴特,根本不願意把已逝母親的「冬園照片」示人,只是如同永無止盡地哀悼一般,反覆著談論母親生前死後對他的影響,這是一種存在的情動(affect),是存在現象學的攝相學隱而不顯的真正主題,而不再屬於本質現象學的範疇。而本文之所以特別著重幾個系列相片中的香港要素,正是因為《攝.相.現象學》的編排選擇與敘事,吸引我的是在這些影像之外的「情動」,面臨著巨大的存在抉擇,在本與存在、拋擲與流亡之間的攝相凝視與思維,即將決定流亡之前的現象學家/攝相師張燦輝,在巨變籠罩下,他的攝相踟躇。