浪女不回頭 — 走出光榮冰室

這句開頭,我已猶豫掙扎了九天,每一句話都在我腦中徘徊了無數次,我也因此經歷了來香港七年以來最嚴重的一次自我審查。審查自己說的每一句話是否會帶來更多誤解,或者帶來更多標籤化的刻板印象?就像在這過去數天,我每一天查看臉書上香港朋友對於此事的各種討論,都是對我的一次次衝擊,那些話語如何與我有關,或者看起來與我有關,也審視著自己作為一個新移民在香港生活意味著什麼。

與此同時,我嘗試去理解這些網路上連日來對於我們的質疑和批判,尤其對於我們的「新移民身分」如何被形容成「殖民者」,我們說的「普通話」如何被定義為「欺壓操弱勢語言的弱勢社群,兼助長中共大力推動的語言帝國主義」,我們過去在香港社會運動所做的事情如何被無視並被指認為「抹黑香港社會運動」。我嘗試去理解這些憤怒和指罵皆來自於這樣被普遍提及的背景:過去這些年來香港人所承受的苦難,香港人依然沒有放棄抗爭的毅力,或者長期承受壓迫的絕望,面對疫情的恐懼與無力。不過,香港人所承受的壓迫何嘗不是我們也同樣在承受的呢?為什麼我們的敵人明明都是極權,而「新移民」淪為極權的代表甚至會成為替罪羊?個體的遭遇和感受是否不值得被看見?社會行動本身除了是直面極權和暴力的抗爭,是否也應該是對於靈魂和人性的行動,參與行動的人是否也可以有自省的力量去面對問題和共同學習?「共同體」如何應對個體之間身分的流動性,我們如何在「共同體」的建構中看見彼此?「共同體」的塑造是否一定以「共同敵人」為前提,是否一定會存在排斥異己?

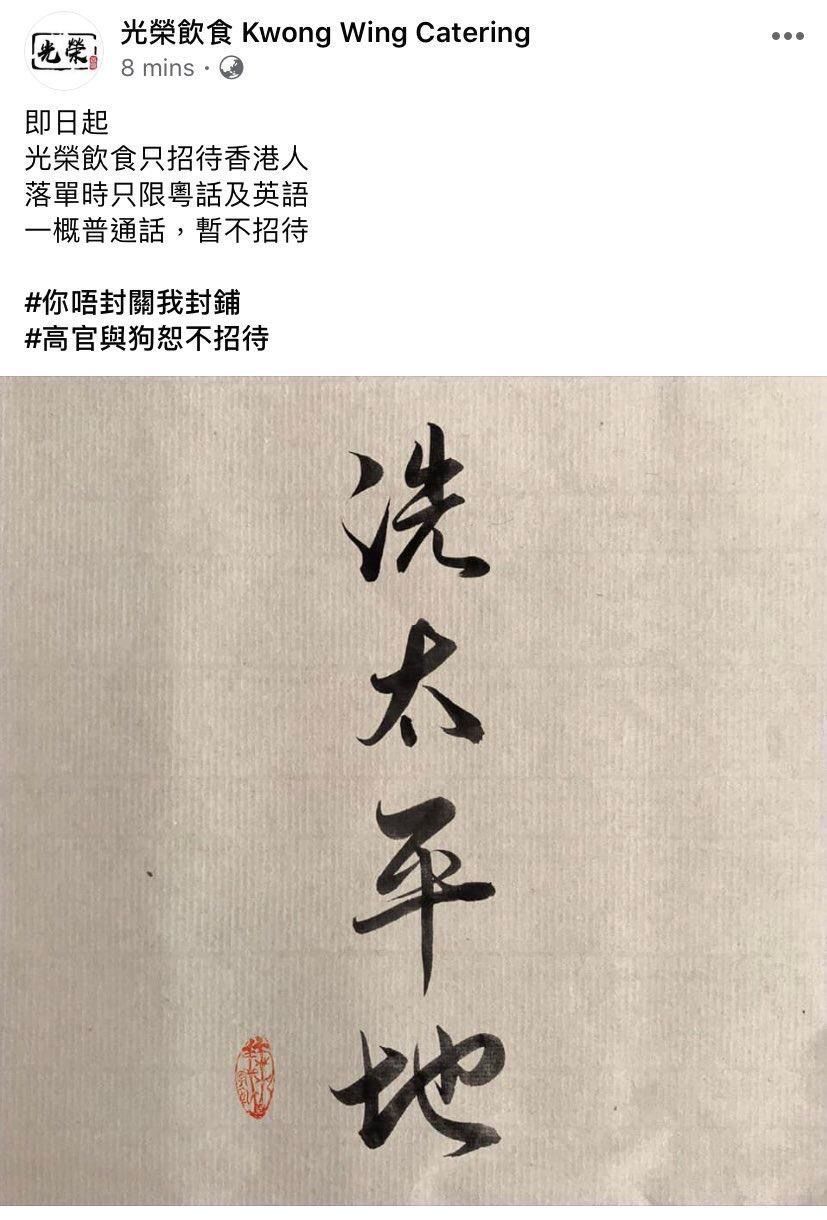

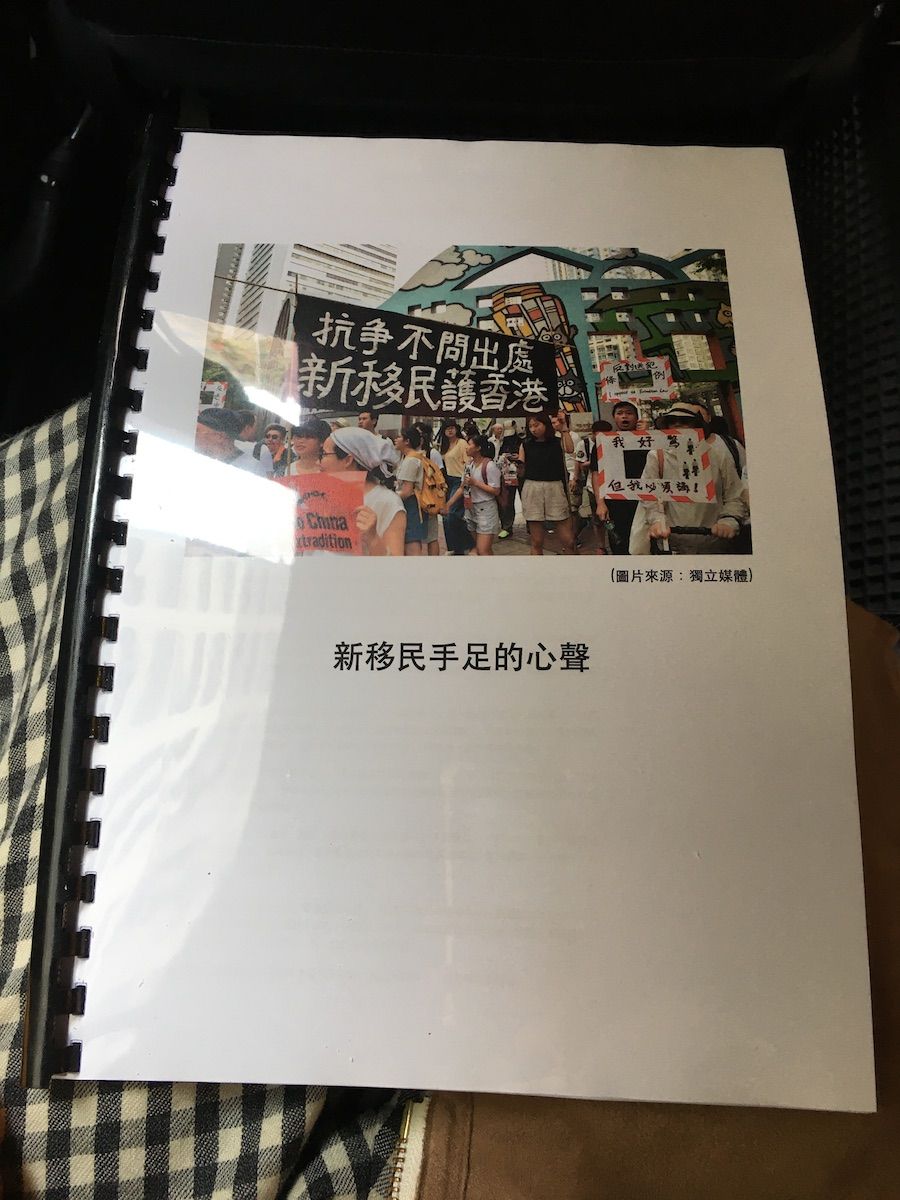

然而,回到2020年1月21日的那天,我的想法遠比現在更單純和更有希望。那天和五個夥伴一起去光榮冰室吃飯,帶著禮物和有關新移民手足的文章匯編,只是希望有一場互相認識的對話,不是衝突、不是抗議更不是互相指責的仇恨製造。就像過去七年,我如何努力地去各種各樣可能認識和參香港社會的現場,嘗試去理解當下的香港和生活在香港的人,我總是希望有機會去到社會現場和與人直接溝通,因這遠遠比只是閱讀媒體或者社交網絡上的文字和爭論要更重要。只是不同的是,這一次,我雖抱著希望和善意,但內心是很忐忑的,很擔心會發生衝突(不免受到網絡上各種有關「大陸人」的說法所影響,同時身邊的很多朋友都覺得我不應該去一個已聲明不歡迎我的地方或者為我一定去而感到擔憂)。所以,在去現場之前,我們聊了很久如何準備好自己,希望可以見到光榮冰室的老闆,希望可以有對話,我甚至幻想有一日成為朋友。我還記得,我們在光榮冰室的門口,緊張地排隊時,互相給對方打氣,我才意識到自己內心的緊張和擔心,擔心被拒絕和被「特別對待」,但依然期望對話的可能性。

語言是區分「人」的邊界嗎?是什麼阻礙了我們之間的溝通?

下午3點,我們第一次在A店排隊,得知老闆不在店中,便立刻決定一起去B店,甚至做好打算,如果B店也不見老闆,繼續去C店,直到找到老闆為止。Minnie在前一天花了很多時間嘗試打電話給老闆約時間,一直無人接聽,又短信留言希望可以見面,直到去到B店的時候,才收到老闆的短信回覆說晚上8、9點才可能回到A店。於是我們臨時決定在B店先醫肚,再繼續等老闆。我們六個人中有三個人或完全不會說粵語、或只能聽懂部分粵語、或只能說少量粵語,而我是學了很多年還是會有口音的粵語。但其實我們六個人來自天南地北,本身的普通話也是各有各自的口音。

那一天,說普通話並不是我們的目的,而是我們對話的主題,是我們背負的生活背景、遭遇和期望打破的「阻礙」。我們沒有推廣普通話的意思,更沒有強迫店員一定要用普通話來回應。當B店的店員微笑地主動以普通話回應我們的第一次點餐,我內心是非常感動的,因為直接感受到了阿姐身上的隨和、善意和熱情,那是網絡世界絕對無法傳遞的溫度。阿姐將我們視作與其他桌上別無差別的食客,我沒有在她眼中看見「說普通話的大陸人」這樣的定義。是因為阿姐的回應,我才在那一刻將內心的不安放鬆下來,並可以放心體會那個當下人和人之間的互動。

我自己正是普通話推廣教育的受害者,我到現在也無法聽懂自己的家鄉話,甚至與自己的奶奶溝通常常需要父親做翻譯。只因為父母來自不同的故鄉,二人的家鄉話差別太大,而從小受教育的環境都是用普通話,所以我一直是在充滿不同鄉音的普通話環境長大。在來香港的第一年,是我最自閉的一年,完全聽不懂且不會說粵語的我,生活在完全與香港社會隔絕的平行世界裡,很長時間不知道如何開口說話、不敢開口說話,去餐廳、超市基本靠手勢,去任何地方一定是找谷歌地圖和地鐵站出口(就算只是同一個區域的地點,我也只敢從地鐵站出口來分辨方向,因為這不需要說話),曾經最讓我害怕的交通工具是紅van,因為我完全不知道該怎麼說「XXX有落」。時刻感受到自己似乎對於他人的眼神和反應特別敏感,不想給任何人造成麻煩,所以當時的我看見各種有關「大陸人過來香港搶佔資源」的言論會背負巨大的內疚感,常常懷疑自己也在參與迫害香港。如果不是學系在畢業前安排了義工計劃,如果不是那一年接受我做義工的NGO沒有從一開始便要求我會說粵語,我大概根本沒有可能去直接認識香港社會。

當然,我明白守護粵語的重要性,由於我工作環境的優勢和身邊香港朋友的幫助,我比很多港漂都有更多機會去認識香港人和學習粵語,我對粵語的學習和掌握大大超過我對自己家鄉話的認識。因長期需要自行在腦中翻譯兩種語言,常出現對著普通話朋友不小心說了粵語,或者對著粵語朋友恰巧想不起來適合的粵語詞,只能嘗試用普通話說,然後再由粵語朋友告訴我相應的粵語詞。我很幸運的,有身邊的香港朋友一直以來很友善地接納了我混雜口音的粵語,並接納我有時不得不用普通話才能說出來的詞語。那些年裡,普通話從來沒有限制過我對香港社會的接觸。

但我身邊的很多港漂朋友卻沒有我這般幸運。我認識一直活躍在運動前線的港漂朋友,說不好粵語的,或說帶著口音的粵語,會遭遇一些「特別對待」的反應,有的已經害怕到只敢在前線說英文來保護自己;我也認識有一直支持運動的港漂,甚至為了香港與大陸親朋據理力爭而備受傷害,但在社會運動的現場卻被當作局外人。不僅僅港漂,我也認識很多身在大陸的朋友,完全不懂粵語,卻每天翻牆看香港運動的新聞流淚,每天想著自己也可以如何支持香港,去跟身邊被官媒遮蔽的人們討論香港的困境,花大量的時間去蒐集資料、去說服他人理解香港、或者冒著極大的風險直接用旅遊簽證來現場支持。從2019年6月至現在,這些說著普通話的人從來沒有放棄過對香港的關心。

這一天在光榮冰室,我們選擇用普通話說話,是希望可以有一個商榷的可能,是為了回應1月28日光榮冰室臉書公告的那句「一概普通話,暫不招待。更新:歡迎台灣朋友」,希望可以去討論這句話正在或可能造成的問題和傷害,也希望在現場去面對自己內心,在散播仇恨和絕望的網絡世界之外尋找善意和溝通。

當晚,一直到快接近晚上11點,光榮冰室的老闆都沒有出現,Minnie給他發短信,他也沒有回覆。而我們已經等待了幾乎8個小時。於是我們打算留下物資給A店中最直接拒絕為我們點單、並制止其他店員為我們的點單的阿姐表白,並拜託她幫忙傳遞心意給老闆。我當時很緊張,說不出話來,因為內心準備了一整天都是要見老闆的,畢竟阿姐可能沒有辦法改變餐廳的政策。Minnie和鄒易說了一些支持的話語,雖然阿姐反覆地強調「我真的聽不懂普通話」,有旁邊的食客舉手說可以幫忙翻譯,但阿姐卻拒絕了。阿姐最後請我們坐下來等一下,並認真地對我們說「老闆說謝謝你哋。請留意我哋之後Facebook的最新公告」。我們於是致謝並走出了餐廳。走到街上的時候,我們六個人忍不住圍圈擁抱了彼此。我深深地知道,如果不是因為這種相互支持和理解,我自己一個人根本沒有辦法走進光榮冰室,那些臉書公告上的激動言論大概一早就會把我的勇氣吞沒,甚至從此去任何一家餐廳吃飯都會格外小心自己的口音。走出光榮冰室的那個夜晚,我覺得自己戰勝了自己的恐懼,甚至有了巨大的信心,覺得自己終於可以懷抱著善意和尊嚴在香港生活下去。

不過接下來網路上的激烈回應,又讓我跌入低谷,特別是一些明明熟悉我的朋友都在質疑,卻沒有一個直接來找我聊聊,或者問問我那天發生了什麼。那些激烈的回應反覆圍繞著「權力結構」、「殖民者」、「身份建構」、「邊界」,而我們那天的真實對話卻不在那些討論範圍內。我從沒想過有一天會這樣無辜為極權背黑鍋,也從沒想過有一天「我做過什麼」可以如此敵不過「我的出身是什麼」那麼吸引人的注意。

新移民 = 新殖民 ?我是一個殖民者嗎?

這些天來很多對我們的質疑和批評都特別強調了中國和香港之間極不對等的權力關係,以此推至新移民就是「新殖民者」的代表。其實,我在2018年便第一次在一次訪談中聽過這樣的言論,而且是被人指著說「無論你來香港做了什麼,你就是殖民者,因為你是在殖民政策的結構中來到香港的大陸人,這是你的原罪。」我記得我當場哭了。那場訪談是當年為了回應雨傘運動五週年而特別做的系列訪談之一。我當時才意識到了,在來香港之前,我從來不是「大陸人」,我是來了香港之後才成為「大陸人」的。

「我是大陸來的」這一句話伴隨了我來到香港七年來幾乎所有場合的第一句自我介紹。開始會說粵語之後,還會在這句話前面加一個「其實」,好像擔心別人誤以為我是香港人結果最後失望。在雨傘運動之前,我一直以為我只會是這座城市的短暫過客,我來這裡學習,來認識不同的社群和文化,然後回去大陸播種。但雨傘運動的那79天給了我與這座城市共命運的時刻,從第一顆催淚彈到最後的清場,幾乎所有的夜晚都是屬於街道的,我從此不用再通過地鐵站去尋找街道的方向,我的身體對金鐘、旺角、銅鑼灣、尖沙咀充滿記憶。我特別記得那些夜晚在街道上遇到的人,記得在旺角街道上那些高高的帳篷下人們徹夜討論什麼是民主、自己為什麼站出來,記得坐在彌敦道中央等到天亮的時候會收到熱騰騰的早餐,記得被警察追查身分證的時候身旁為我發聲的路人,記得耐心為我解釋香港社會運動歷史的朋友,記得在政總前面的花園和彌敦道中間的隔離帶上默默耕種的人,記得送給我一把黃色雨傘和游泳鏡的人……我好像也成為這些人之中的一分子,我將這些時刻視作我生命的轉折點。雖然儘管如此,依然會在當時遭遇這樣的提問「我們香港人在爭取民主,你想過你作為大陸人的位置是什麼嗎?」,我從來的回覆是「爭取民主,跟我是不是香港人或大陸人沒有關係吧。」我相信我在那些社會現場的經歷早已不是身份認同可以去定義的。

後來,我也很主動去與人分享我在雨傘運動中收穫到的一切,包括不厭其煩地跟大陸朋友分享,結果那些回家探親訪友的日子,我的大陸親友都把我當成了一個「從香港來的人」,也因此跟父母起了非常大的衝突,父親曾氣得跳腳想跟我斷絕關係,母親則哭著斷定我一定是「被香港人洗腦了」。但即便如此,在恰逢雨傘運動一週年的某個藝術分享會上,香港的幾位藝術家對我參與分享卻不約而同表達了「她又不是香港人,不適合讓她來分享雨傘運動的事情」。這個心結,夾在「大陸人」和「香港人」之間兩邊都不是,兩邊都無法融入的感受,困擾了我雨傘運動之後的五年,期間夾雜著各種各樣的關心和詢問「你是不是要申請永久居留?你還有多久申請永久居留?你是不是要做香港人?」然而,我是否可以真的成為香港人,似乎並不在我的掌握之中。

直到,2019年6月反送中運動,我第一次以新移民的身份參與了聯署和遊行。我記得自己那天特別興奮,跟身邊的香港朋友說,「我這次不跟著你們了,我這次有了新移民的同伴」,不用再在街道上向人自我介紹「我是大陸來的」,我正站在「抗爭不問出處,新移民護香港」的橫額下面;不用再跟著別人的引領和指令去行動,而是用自己的身份和位置去做自己可以做的一切;不用再在「土生土長的香港人」面前抱著「身為大陸人」的愧疚和歉意,而是光明正大地告訴他們,我們也在同一條陣線上。在這場運動裡,我幾乎完全融入了香港人,就像不止一次有香港朋友直接跟我說「你已經是香港人啦!」「你快拿永久居留吧,多你一票!」,也包括當有朋友在街上對著黑警大叫「快點滾回大陸去!」我驚訝看著不知道回應的時候,朋友會立刻對我說「我唔係講你!」但我知道,此時的我既是香港人,也是大陸人,因為我能看見邊界兩邊共同經歷的苦難,同時也看見那些被邊界所劃定的仇恨。在微信上我跟大陸朋友說的是香港的苦難,請他們不要被主流媒體對香港運動的歪曲事實的報導所影響,而在香港我跟香港朋友說的是大陸人也在經受著壓迫,希望不要放棄可以讓大陸人瞭解香港和支持香港的機會,希望有一天可以共同解放。框限在邊界之中的仇恨,並不會解放我們,甚至會幫助政權來控制和懲罰我們。我希望這場運動讓我們重新認識人的處境,重新以對共同苦難的共感來連繫人與人之間,要一起為自由而戰。

最後,我想講一個故事。

從前有一個女孩,她從小被當成花朵一樣澆灌,每天被教育說自己生活在全世界最美好的國家裡。甚至她的母親也教導她做人要先愛國,再愛家,最後才是愛自己。她也曾被國歌鼓動落淚。

有一日,她聽到了一段不被允許講述的歷史,她發現這個國家是一隻大怪獸,而自己是在怪獸的欺騙中長大的。她感到害怕,她告訴父親,父親卻回答她,在這個怪獸面前,只有閉嘴才可以讓你安全活著。她更害怕了,於是離家出走去了海邊。海邊有很多同樣離家出走的孩子,她在那裡找到了自己。然而,怪獸不容許有這些叛逆的孩子聚集在一起,於是派來軍隊和警察。孩子們手拖手一起決絕地站出來,喊著不能後退一步,唱著共同的歌,甚至稱之為「國歌」。只是那個女孩唱不出那首被稱為「國歌」的歌,她已經將心裡的國歌清除了,沒辦法再裝入另一首國歌。但這並不影響她跟所有的孩子們站在一起,她知道打怪獸不是一個人或者某一群人的事,打怪獸應該是要全人類一起行動的事,並且,打怪獸可能是一輩子或幾輩子的事。

所以,我們都要 Be Water,保持愛與敏感,讓生活擁有爭取自由和美麗的力量,繼續浪下去。浪是跨越邊界的。

這個故事叫《浪女不回頭》。

有年輕的港漂朋友問我:我們參與運動是因為認同一種價值觀,但並不代表一定要得到同路人無時無刻的支持。得不到就要受傷。到底我們強調自己付出,想要得到情感上的認同,是不是正當的?

我想說:付出不需要被用來強調是為了獲得情感認同。因為付出是出於自己的意願,與他人認同與否無關。遇到認同會是開心和鼓舞的事情,遇不到也沒辦法。但在這次的語境下,我不得不把自己做了什麼重新梳理一下,來告訴自己憑什麼不願背負「殖民者」的惡名。我想成為「浪女」,就是不用認同也會繼續跟隨自己的意願浪下去。雖然,人都是盼望得到認同的,盼望在他人眼中確認自己的價值,才會因為他人的否定而受傷,並且懷疑自己。「浪女」希望給自己一個說法,即時面對不認同,也要用敏感和尊重去理解自己和他人。終有一日,在沒有邊界和仇恨的浪花裡,也許我們可以看見彼此。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!