🎥🎞️📝:3/21_課堂討論摘錄 |《銀翼殺手》(Blade Runner)

此為大四下課程《閱讀電影文化》的課堂討論摘錄。

《銀翼殺手》的黑色電影元素

根據 3/14 課程內容所提供的黑色電影元素,包含以下四點:

- the subjective point of view(主觀的敘事角度)

- the shifting roles of protagonist(主角的身分游移)

- the doomed relationship between the society, generating the theme of alienation and entrapment(社會上早已注定的關係,衍生出了異化和圈套的主軸)

- the ways in which noir functions as a socio-political critique(黑色電影的「黑色」元素作為一種對社會政治的批判)

-

內容

從內容來看《銀翼殺手》中的 Rick Deckard 即有符合上述第一點。就本周課堂所播放的進度,我們對於 Deckard 所知甚少,只知道他是一位 Blade Runner 類似賞金獵人的警官,其餘時間都是跟著他的視角推進故事,拼湊出 Deckard 可能的人物脈絡。

類型

而從作品類型上來看,則可以符合上述的第三、四點。《銀翼殺手》被歸類在以科幻題材衍伸的賽博龐克(cyberpunk)。該主題下的世界觀強調「高端科技、低端生活」(High Tech, Low Life)作為一種對社會發展的批判:

一昧追求科技發展的社會最終會被科技反噬。

高度將科技融入社會,使得科技成為生活不可或缺的一部份時,最終反而讓人類與自己異化。賽博龐克的世界裡也經常諷刺地描繪社會階級的權力不對等,不論底層的人如何拚搏,都無法撼動這個世界下的資本結構。

以社群媒體為例,這個技術鑲嵌著連結世界各地人們的美夢,落在使用者身上時,最終卻產生了「線上的自我/線下的自我」的區隔(Sherry Turkle, 1984)。而在當代文化的演進下,社群媒體上出現了線上的自我比線下的自我更重要的荒謬現象;透過照片的刻意擺拍、修圖軟體的後製,在虛擬的網路空間製造出一個與現實脫節的自我。

即使人們深知有這樣的風險,也無法退出。Facebook 在全世界有 20 億用戶,如果我選擇不使用 Facebook 作為聯繫工具,我很有可能會聯繫不上身邊的人;即使我選擇下載其他社群媒體作為通訊工具,仍舊無法逃脫「平台」的挑選。當科技巨頭將技術深入生活的每一個角落時,那麼人們幾乎沒有籌碼可以全身而退。

—

Recheal 在電影中被植入了記憶,而相信自己的存在,那麼,我如何知道自己真實存在?

Rachel 被 Tyrell 公司植入了屬於她自己的記憶,藉此在孚卡測試(Voight-Kampff Test)能有流暢的對答,在一般生活情境下也能和常人(human)有細緻的對話。這裡該質疑的並不是其他複製人是否也有被植入像 Rachael 一樣豐富的記憶,而是應該質疑我們的記憶是不是也能被植入?

記憶、夢境與現實

記憶除了可以作為個體的本質外,同時也可以作為夢境的素材。既然夢境的取材來自記憶,而記憶又來源於現實的生活痕跡;那麼,為何夢境會給人與現實如此強烈的脫節感?甚至會被人詬病成一種「不真實」的幻想。法國理性主義哲學家 René Descartes 曾在《第一哲學沉思集》(1641)中提出了這個大哉問:

我如何區分夢境與現實?

這個叩問的核心在於夢境與現實幾乎難以辨別,現實世界的懸崖跟在夢境裡的懸崖同樣都能讓做夢者感到心跳加快、雙腿發軟、汗毛倒豎;因此,無須辯論「現實世界的懸崖/在夢境裡的懸崖」哪個比較真實,因為最終落在做夢者身上都能達到一樣的效果。

Descartes 預設了這個世界是被魔鬼操弄的掌上物,當然,夢境也有可能是惡魔想要欺騙我們的手段之一。因此推論出了「我思,故我在」,意即,一個正在進行思考活動的個體是不能被否定的存在。對 Descartes 而言,記憶並不是定義個體是否真實存在的主要依據。

全面啟動(Inception)

在電影《全面啟動》(Inception)中,夢境與現實的難以區別性反而成了 Cobb & Mal 彼此的「噩夢」來源。Cobb 對 Mal 植入了記憶,導致 Mal 在夢醒時分仍舊認為自己還在夢裡的世界,最終選擇用自殺的方式讓自己「醒來」。而 Cobb 因為 Mal 的自殺,心中對此感到十分愧疚,一直困在 Mal 的陰影底下裹足不前,甚至成了 Cobb 每晚的惡夢。

《全面啟動》以夢境作為手段,展示了植入夢境的可怕後果。然而,即使 Cobb 對操弄夢境已經達到爐火純青的境界,《全面啟動》的角色仍舊對於現實有很深的執念:Mal 想回到現實世界、Cobb 想回家與小孩團員、Ariadne 透過現實的街景做為造夢的素材、Eames 透過現實的素材作為夢境的身分偽裝、Saito 想要擊垮 Fischer 爭奪商業利益。彷彿現實才是人們對於真實的依歸;那麼,藉由技術讓現實世界也像夢境一樣能被編輯,現實世界還能是「真實」的參照物嗎?

虛構記憶(False Memories)

如果記憶的本源來自現實世界的生活痕跡,那麼,有多大程度上我們可以依賴自己的記憶?MIT 神經迴路遺傳研究中心(Riken-MIT Center for Neural Circuit Genetics)的實驗研究人員表示,人類大腦會形成錯誤的記憶(James Gorman, 2013)。

當然,這是眾所皆知的事實,人類的記憶向來都會有出錯的時候;但是,這種記憶錯置若是發生在重要場合將會一發不可收拾,如:目擊者錯認了重大事故的嫌疑犯。

1970 年,美國心理學家 Elizabeth Loftus 對人類記憶進行實驗,該次實驗的對象包含同時目擊一場車禍的受試者與目擊者,Loftus 分別以兩種描述分別詢問目擊者:

- 「當兩輛車發生碰撞(hit)時的車速有多快?」

- 「當兩輛車猛烈撞擊(smash)時的車速有多快?」

然而,弔詭的部分也在這,實驗的目擊者面對上述兩個問題時,目擊者多數傾向認為:

猛烈撞擊的車速比發生碰撞的車速快。

Loftus 同樣將兩個問題用於測驗受試者,也得到了相差無幾的回應。甚至,當被問到「猛烈撞擊」的車禍狀況時,受試者宣稱在意外現場看到了碎玻璃,但是,事故現場根本沒出現碎玻璃(Elizabeth Loftus, 2013)。Loftus 表示,只需要透過強調對談時的關鍵字就能創造虛假的記憶。

從 MIT 和 Elizabeth Loftus 的實驗可以發現,人類的記憶極度不可靠。因此,Deckard 用來質疑 Racheal 的「記憶植入」觀點若是成立,將會碰到 Tyrell 博士所說的

“More human than human.”(比人更像人)

如果以現實世界昨為真實的基準,這句話則意味著,複製人比人更像「人」,且更「真實」。因為複製人的記憶不會像常人一樣發生錯置、遺忘,並且能自在地提取。Deckard 的觀點充其量只能說明在《銀翼殺手》的世界觀,記憶不足以成為定義一個人真實存在的標準。而在現實生活中,破綻百出的人類記憶也不足以定義個體的存在是「真實」的,如同 Elizabeth Loftus 的實驗所示,很有可能我們都受到了或深或淺的暗示,進而相信自己的記憶(存在)是真實的。

—

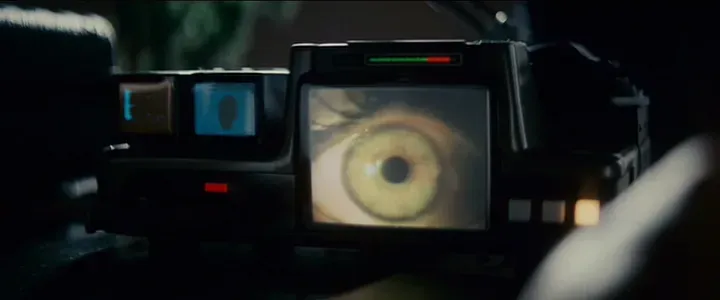

眼睛的隱喻?

在電影裡多次以大特寫(close up shot)捕捉眼睛的畫面。眼睛作為人類的靈魂之窗,不僅可以視為人類精神的象徵物,更可以詮釋人類富有飽滿的複雜情感。在這一層意義外,眼睛的構造,特別是瞳孔的縮放,屬於生理上的非自由肌;意即,瞳孔的縮放不能透過人類的意識達成。瑞士巴塞爾藝術與設計大學的研究生 Despina Simeonidou 進一步指出

「我們不能像控制我們的嘴巴一樣去控制眼睛,我們的瞳孔是自動運作的,它只會發生在潛意識層面。作為隱喻的眼睛是知識和意識的符號,讓我們之所以為『人』的關鍵。」

We cannot control our eyes, like we control our mouth for example, as our pupils autonomously. This happens all in subconscious… The eye as a metaphor is a symbol of knowledge and thus of consciousness, which makes human humane…(Despina Simeonidou, 2018)

Simeonidou 認為瞳孔所富含的象徵與意識層面的生理活動有所區隔。在意識層面上,我們可以自如地控制自己的四肢;然而,瞳孔的縮放卻是發生在潛意識的層面。也許常人/複製人可以透過意識的操作欺騙他人,但是瞳孔的活動將會出賣他內心真正的意圖。因此,電影中的孚卡測驗便是基於瞳孔的先天運作機制,作為檢核複製人是否有同理心的方法,用多次近距離特寫的鏡頭呈現瞳孔的縮放。

—

影視作品裡的眼睛意象

事實上,眼睛的隱喻不只能在《銀翼殺手》窺見,在其他影視作品發現對眼睛的刻意操作。

艾莉塔:戰鬥天使

在 2019 年的漫改科幻電影《艾莉塔:戰鬥天使》(Alita: Battle Angel),導演 James Cameron 更是刻意將女主角 Alita 的眼睛誇張地放大:內部瞳孔變大 15%、眼球加大 30%。導演 James Cameron 表示「這樣艾莉塔的雙眼看起來就會更柔和,不會像是總瞪著一雙大眼的樣子。就如同她的性格柔軟、態度開放,我們能夠過眼睛看見她的靈魂。」(Neil, 2019)

Alita 身為一個賽博格(cyborg),全身上下的部件都是模仿人體尺寸的機械零件,唯獨眼睛跳脫了常人的規格。在這個賽博龐克的世界裡,James Cameron 對眼睛的操作讓 Alita 比身邊的「正常人類」更有朝氣、情緒、個性。

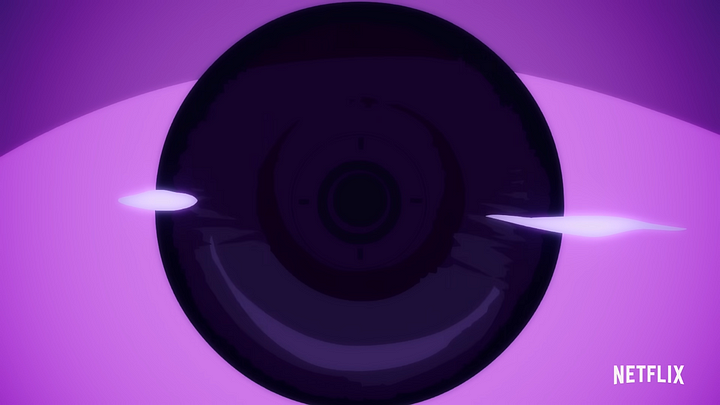

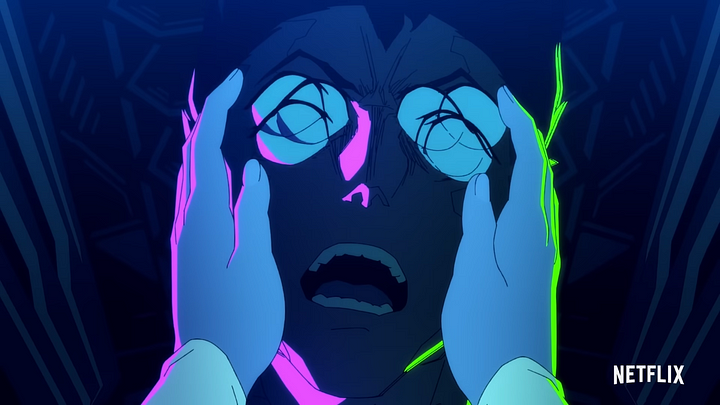

電馭叛客:邊緣行者

2022 年 Netflix 推出的遊戲改編影集《電馭叛客:邊緣行者》(Cyberpunk: Edgerunners),從英文可以推敲這是一部題材圍繞賽博龐克的作品。動畫中對眼睛的操作,除了展現不同人物的性格之外,同時也是區分正常狀態和神機錯亂(原文 cyberpsycho, 動畫將其設定為人物因為使用過多科技植入物而產生類似癲癇的狀況)的關鍵。

以該部影集的男主角 David 為例,在 David 意識狀態清楚時,眼睛的瞳孔清晰可見,可以透過眼神傳達他的情緒、毅力、決心;然而,隨著劇情演進,David 的身體對於科技植入物產生排斥,最終造成神機錯亂時 David 眼睛的瞳孔會完全反白,並且帶有不自然的閃動。展示了 David 一旦落入神機錯亂時,不僅意識會被無法運作,連潛意識也進入當機的狀態。

—

Tyrell 生產的複製人為何要像人?

Tyrell 博士設計複製人的終極目標是 “More human than human.” 除了《銀翼殺手》以外,許多科幻題材(尤其是賽博龐克)經常將機器以人的形象設計,彷彿機器人終究得要像個人,不然它就不配稱為機器「人」。不過,從科技與社會研究(Science, Technology, and Society)的文獻中,得以窺見人類與科技交織的兩種渴望(呂國維,2022):

- 對於高階技術的渴望

- 對於人性投射的渴望

從上述提及的影視作品都能發現,人類在科技的庇蔭之下不斷革新技術,在掌控科技的同時讓我們感到自己像個造物主,可以製造、生產、改造生命體。

「我們對於所造之物(媒介)經常投以人性的關懷,藉由技術將其設計得越來越「像我們」。在使用上,設計成容易被人類上手使用;在外觀上,設計成人類願意親近的外型。」(呂國維,2022)。

這正是美國社會心理學家 Sherry Turkle 最重要的發現,人們渴望與科技建立一種親密關係,使其能成為我們生活的一部份( Sherry Turkle,2011);因此,才會追求外型、功能都要以人為基準設計。不僅是為了展現人類技術的卓越發展,更是因為我們希望這些設計物最終能在人類社會獲得妥善的實踐、運用,並且在可控制的範圍下融入社會。

參考資料

- Sherry Turkle (1984). The Second Self: Computers And The Human Spirit. Mit Press

- René Descartes(1641)。《第一哲學沉思集》(Méditations métaphysiques)。徐陶譯,2009。中國:中國社會科學出版社。

- D’Anastasio, C. (2016). You Can No Longer Catch Pokémon At Hiroshima’s Memorial Or The Holocaust Museum. Kotaku.

- James Gorman(2013)。人類記憶為何靠不住,科學實驗揭示答案。紐約時報中文網。取自:https://cn.nytimes.com/science/20130727/c27memory/zh-hant/

- Elizabeth Loftus (2013). False Memories. TED. Retrieved from: https://www.ted.com/talks/elizabeth_loftus_how_reliable_is_your_memory?language=zh-tw&subtitle=zh-tw

- Neil(2019)。《艾莉塔:戰鬥天使》眼睛為何這麼大?原來是「漫畫迷」詹姆斯卡麥隆有這樣的背後堅持…。JUSKY。取自:https://reurl.cc/o08DzM

- 呂國維(2022)。和人工智慧談戀愛?從 Eliza 到索菲亞,看見人類真正的渴望。天下@獨立評論。取自:https://opinion.cw.com.tw/blog/profile/52/article/12713

- Sherry Turkle(2011)。《在一起孤獨》(Alone, Together)。洪世民譯,2017。台北:時報。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 选集

- 来自作者

- 相关推荐