我们是彼此在黑暗中的光|郭晶的武汉封城日记|2/5-2/8

2月5日

坚持写日记好难。我没有写日记的习惯,长这么大都没有写过一整本日记。我已经很多年没写日记了,写日记的时候也只会记录一些特殊的事情、情绪的波动,很多都没头没尾的,再回头都不记得当时发生了什么。

日常生活有很多琐碎的重复,这些重复会让人觉得无聊,而我们记录下来的东西在某个时期对我们有特殊的意义。

昨天的晚餐是自热的螺蛳粉。

晚上接着和我的朋友们聊天。

有人想了解大家每天的生活,我觉得这特别不可思议。

有人失眠会起床工作,有人失眠会刷知乎。

有人和家人长达十几天的蜜月期就要结束。

有人看了一本书,其中一部分是女权主义和情感,讲到很多人以为希望是结束痛苦,作者指出:“希望”不是否认当下和过去,而是从现在开始往前走。

面对肺炎,我们不要轻易对别人讲“会过去的”,因为没有那么轻易过去。

有人想到一个自制口罩的方法,是把护垫贴在口罩内侧。

然后,我们聊了“关系”,说到社会鼓励女性要更重视关系,而不是独立,高中女生会一起上厕所,有人说她高中时即便没有入厕需要也曾陪别人上厕所,只是希望通过付出得到对方的认可,以维持关系。

很多人都对和父母的关系表示不满,但也充满无奈。和父母的关系更加特殊,因为这个关系的潜在规范是父母永远不会离开子女,而这对缺乏安全感的人至关重要。

因为我们尚缺乏公共养老,老人也往往只能依靠家庭照顾,通常是子女。这些关系有一定的捆绑性,我们很难选择自己的父母和同学,如果关系出现问题,我们也很难离开。

当我们开始经济独立,开始自己结交志同道合的朋友,从相对平等的关系中寻找情感寄托和接纳,才逐渐摆脱那些捆绑式的关系。

昨晚发生了一个意外。我去年检查眼睛的时候确诊为圆锥角膜。这是一种不可逆也不能治愈的眼疾,要通过戴一种硬的隐形眼镜(RGP)来控制。于是,我花3800买了昂贵的RGP,现在天天戴。

取隐形眼镜要用一个吸棒,昨晚我在取左眼的隐形眼镜的时候,吸了半天没吸出来。我不停地用吸棒吸我的左眼,有很大的吸力,拿出吸棒后总是没有隐形眼镜。之前也出现过类似的情况,但最后还是取出来了。我现在也没法去医院,所以只能耐心地自己取。

可是慢慢地,我开始不确定隐形眼镜是否还在我的眼睛里,因为我的眼睛里充满了泪水,很难判断为啥看不清东西。以往我不小心把隐形眼镜掉在地上的时候都有别人在,有人可以帮我拿眼镜。而现在我必须自己到另外一个桌子上取眼镜,而如果隐形眼镜是掉在地上,我移动就有可能踩到它。

我也别无他法,只能赌一把。我拿了眼镜后在取隐形眼镜的柜子上和旁边找了几遍都没找到,我又扩大范围,最后在大概1米外的地上找到了它。这简直是一个奇迹。

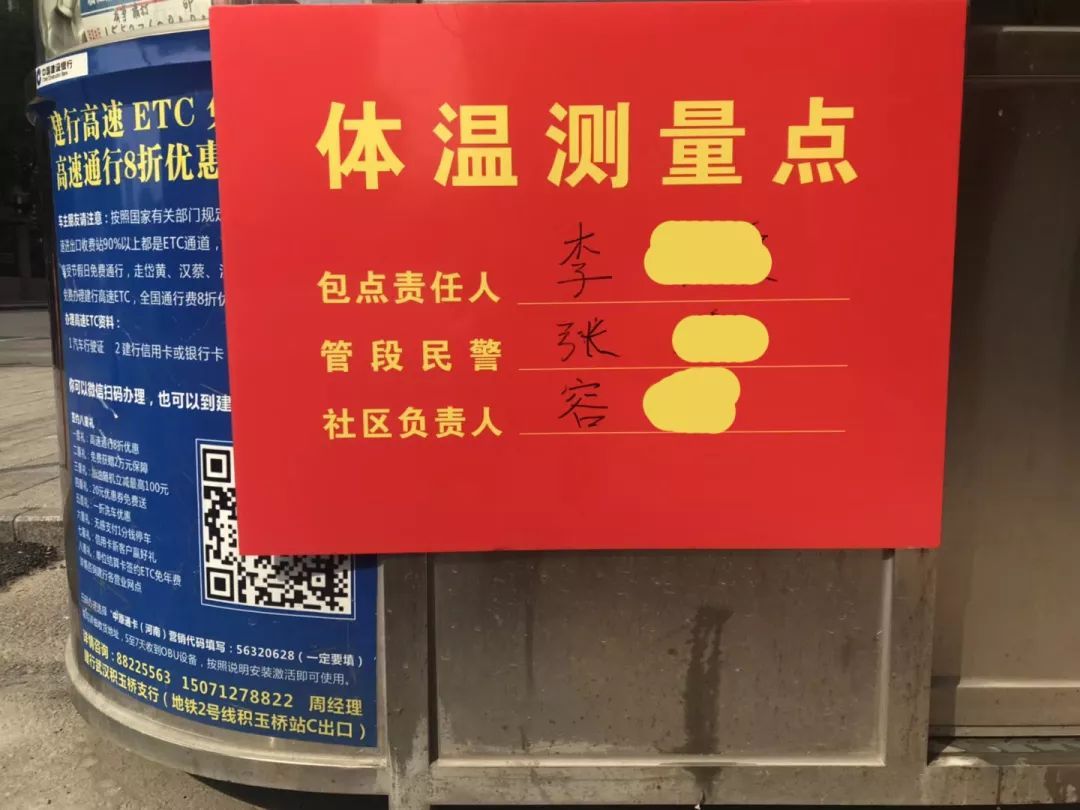

昨天曾举办“万人宴”的百步亭社区多栋小区出现疑似和确诊病例,也有朋友专门发信息提醒我。今天阳光很好,不出门觉得好浪费。早上出门,看到小区的门卫室贴了体温测量点的信息。小区外面有个凳子上绑了一只在晒太阳的猫。

我骑车路过一个被隔离观察的海鲜酒楼。路边停着的我骑了一两公里,都没有遇到环卫工。路过一个湖,我就下车绕着湖走了一会。这里是一个公园,还有地方贴着“入园请佩戴口罩”。

我只遇到了4个人,其中有两个人在湖边认真地讨论着什么,悲伤不由地浮上心头。我以前特别不喜欢人多的地方,节假日的时候都尽量逃到无人的地方。从未想过今天会因为公园人少而感到悲伤。绕到湖的另一边才发现这是我前几天路过的内沙湖公园。

骑车回家的路上,路过了一个顺丰快递点,有人在吃泡面,有人在趴着休息。路上看到一个四美包子店开着门,我赶快停下来过去看了看,里面并没有在营业。

接着我遇到了在工作的环卫工秋大姐,跟她聊了一会。她平常每天6点起床,出去买菜回家,在家里做一些琐碎的家务,然后做饭,吃完饭10点多出门上班。现在早上反而可以睡的久一点,但她每天晚上回家会有84把家里打扫一遍,碗筷也用洗洁精都洗一遍。走的时候我给了她一些口罩,她问我:“你的够吗?”

2月6日

昨天和有点田园一起录的博客发出后,收到了一些微博评论,里面大家充满了各种担忧。有人说:担心公司撑不下去倒闭,担心自己因此失业,还有每个月8000的房贷和2000的房租,生活真的好难!

有人说:已经瘦了6斤多,每天看到疫情数据浑身打冷颤,不管是全国的,还是本省的,或是本市的。很多工薪阶层本来的生活已经十分不易,他们为了生活努力地奋斗,经不起太多的波折。他们本来就没有太多对生活的掌控感,疫情下很多潜在的问题没有公共的解决方案和措施,个体更是无力。

有人说:ZF能肩负起责任,做一个可靠的,关心百姓的政府,才是老百姓最大的掌控感。

昨天的晚餐是清炒藕片加稀饭。

晚上照旧和朋友聊天。

有人开始看司考的视频,有人和朋友吃了火锅。

我们继续讨论关系,聊到自我如何在关系中确立,有的父母是用贬低的方式对待小孩,总是否定小孩,这容易让小孩产生自卑,总是怀疑自己好不好,做的事情对不对;有的父母是用鼓励的方式对待小孩,小孩就会比较自信。

有人说自信像是不会枯竭的井,即便别人舀走一些水,它还是会有。我们曾经的生活很窄,关系有限,以为那些关系就是全世界,所以患得患失,只能努力地投入,现在发现建立关系的基础不是投入,更重要的是共同的认同。

武汉今天下雨了,我终于决定不出门了。早上接到一个网友发的求助,求助者的老公和她的公婆都被确诊为新型冠状病毒肺炎,两个老人已经去世,家里还有两个孩子,一个四岁,一个才一个月。她有疑似症状,现在也在隔离,担心孩子的照顾问题。我打电话过去了解情况,她说孩子暂时有人照顾,可是她的语气充满了忧虑,不确定隔离后的情况,不确定孩子是否能得到持续的照顾。

本想静下来整理前几天对环卫工的访谈,可集中注意力还是有点困难。外面依然是一片寂寥,但我还是时不时地望向窗外,似乎还是心有不甘,在确认某种东西。我尽力打起精神来,哪怕短暂地工作和学习也好,我必须要开始。跑神的时间就想怎么让自己好一些,我存的“奢侈品”里有糖,是那种水果硬糖,可以含在嘴里很久,我拿出一颗含在嘴里,增加一些幸福感。

2月7日

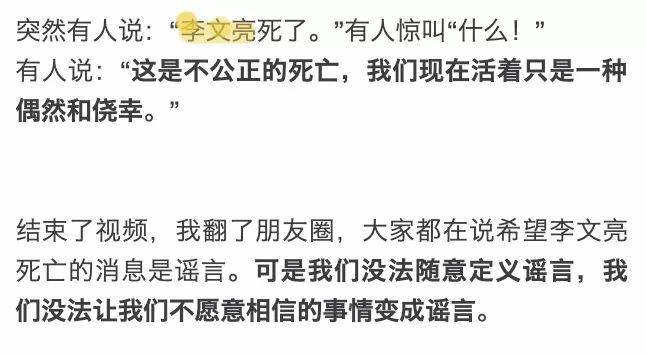

谣言是什么?这取决于谁来定义谣言,谁有权力裁决,以及如何裁决。

所谓的谣言都需要一个被证实或证伪的过程,不能简单地通过我不认同你说的话来判断。

昨天的晚餐是香菇炒肉加稀饭。

晚上继续和朋友聊天,主题是死亡。

我外公外婆前几年先后去世,我现在还时常会梦到他们。因为计划生育,我妈怀了我弟之后,就把我送到了我外公外婆家,直到7岁才回到我父母家,一直到十几岁我每年春节都在外公外婆家过年。

外公外婆很少强迫我做什么事,尽管我在他们的村子并没有同龄的朋友,很多时候都是我一个人看书或是看电视,但我感到很自在。

他们的去世一度是我难以面对的事情,不知道向谁讲述,如何讲述,因为我们没有讲死亡的习惯。我们向即将死亡的人隐瞒他们快要死去的信息;死亡太沉重了,我也不想给别人增加负担。

有个朋友的妈妈已经去世,她说:“我会和我家人讲起我妈,因为她对我很重要,她是持续和我们生活在一起的。”

大家纷纷讲了自己的死亡焦虑:

有人害怕死亡之前的痛苦,

有人害怕“我”的消失和自我意识的消亡,

有人一度觉得睡着的时候很像死亡而不敢睡着,

有人担心死了之后自己的财产怎么处理。

我们聊到很多得了癌症的人依然在为了活着而抗争,有的人还战胜了癌症后活了很多年。

我们讲到疫情中充满了突然而集中的死亡,他们没有葬礼,无法和所爱的人告别,更别说临终关怀。

我躺到床上,眼泪就忍不住地流,一会就哭出了声。我的脑子里充满了“为什么”。不知道后来是怎么睡去的。

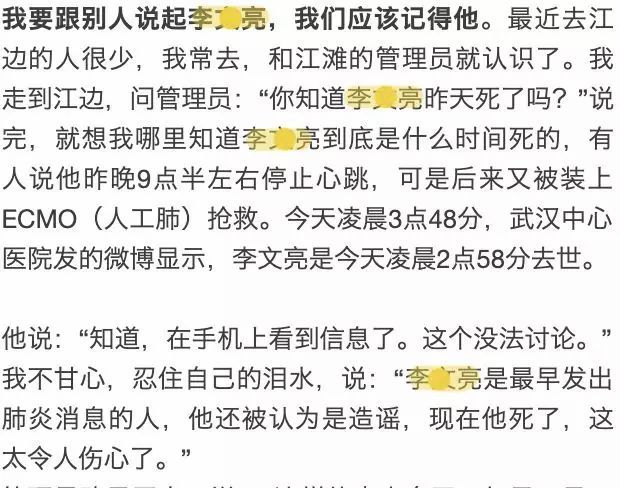

早上,我几次醒来翻个身又睡去,并没有睡着,只是不想起来面对。终于我还是起了床,打开手机,满屏都是关于李文亮的消息,有人戴着口罩拍照,口罩上写着“不明白”。

我又开始流泪。我要怎么在如此荒诞的社会生存呢?我还是得努力地活着,这也成为一种抗争。于是我照常做了运动。我没法在家里呆着,就出了门。电梯里贴了抽纸,供人们按电梯用。

管理员略显无奈,说:“这样的事太多了,如果不是工作,我也呆在家里不出来。”

我只得作罢,说:“家里太闷了,我出来走走。”

他说:“注意安全。”

我说:“你也是。”

今天天气是阴冷的,江边的人格外少, 我只看到了两个人,那个可以空手翻单杠的“老人家”也不在。

回到家我点了一根蜡烛来悼念LWL。洗澡的时候,我打开手机,放了《国际歌》单曲循环。然后我放声大哭,这是一种从未有过的悲愤。

2月8日

有人说疫情过去,人们就很快会忘记。遗忘没有那么容易。我们可能无法记得所有人,但我们大部分人都无法忘记这段时间。我们还会跟别人讲起这段时间发生的事情、遇到的人,就像我们讲起非典、讲起汶川地震。我们还会带着这段日子的记忆生活下去。

大家担心的遗忘究竟是什么?是我们的社会不能因为这场疫情而有所改善,是下次发生类似的灾难的时候依然没有完备的防控体系,担心依旧会有人要做无谓的牺牲。

昨天的晚餐是莴笋炒香肠加稀饭。

晚上和朋友聊天。我们都看到了网上有人发起的祭-奠LWL的活动,晚上8:55-9:00是关灯默哀,9:00-9:05用手中能发出光的所有物件指向窗外,并集体吹响口-哨(或其他发生装置)。大家纷纷下载了whistle的软件,试了之后觉得声音略小,有人找了自制口-哨的视频,尝试自制口-哨,没有成功。

我住的地方外面的楼本来也只有零星的灯光。9点钟,我看到这些楼上一些角落里亮起了微弱的光。那一刻,我们是彼此在黑暗中的光,这是穿破封锁的光。

我们都希望自己能够做更多,可以减少一些悲剧性的牺牲,可是很难。有人提议:不如我们来开个脑洞,如果可以有一个超能力,大家会想要什么样的超能力。

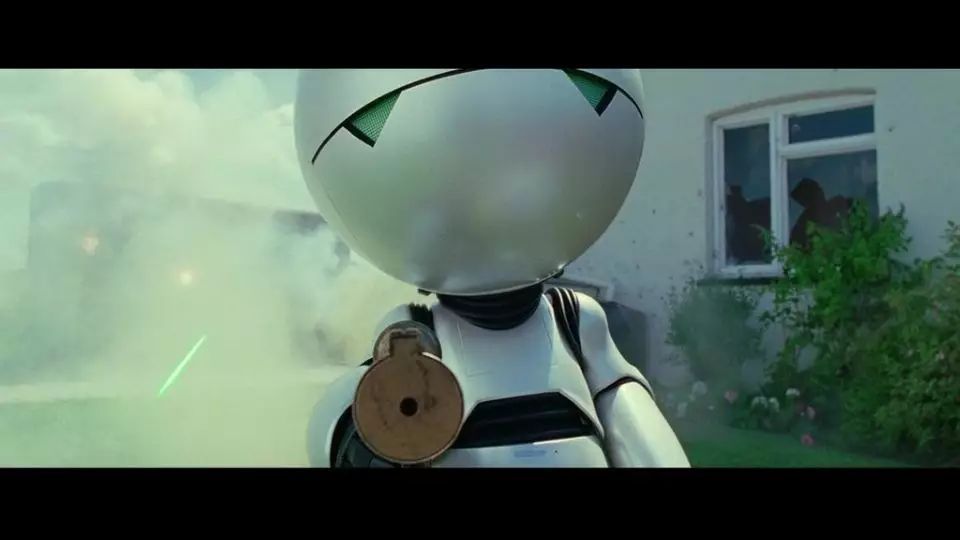

有人说想要“不吃饭不会饿,不洗澡也不会脏”的超能力;有人想要“让人变善良”的超能力;有人想要“作恶会反弹”的超能力,就是如果坏人作恶,他对别人做的伤害行为也会发生在他身上;有人想要《银河系漫游指南》里里的“感同身受手枪”,能让缺乏同情心的人感受到他人的痛苦而减少伤害。

有人指出超能力可能存在很多使用不当的状况。“超能力”是一种权力,权力不被限制会导致滥用。我们知道没有超能力,而我们之所以想要超能力是感到无力。

愤怒可以给人力量,愤怒往往是因为我们看到了不公。我们谈到让我们感到愤怒的人和行为。

有人说到高中老师曾因为不喜欢某个学习成绩不好的学生,就让全班同学都写这个学生的坏话,通过各种方法赶走他。讲故事的朋友写了那个学生的优点,反而被叫家长。

大家纷纷表示曾遇到过类似的老师,用自己的权力羞辱学生。我们从小就被划分为好学生和坏学生,后来发现这种分化、贬低越来越多,人们之间形成等级,似乎那些被划为低等的、没有权力的人就不配得到尊重。

《黑镜》中有一集是关于一群追杀“蟑螂”的士兵发现他们真正追杀的是人,只是他们被植入一种mass系统,就会把那些所谓有缺陷基因的人看成蟑螂,从而展开猎杀行为。军方通过将一些人异化,用看起来更高的价值正当化自己的杀害行为。

我们都讨厌恃强凌弱的人,喜欢待人真诚,敢讲真话的人。而在大家都不敢讲真话,甚至讲真话要付出代价的社会,讲真话更加珍贵。李文亮是一个讲了真话的人。

我存的菜不多了, 今天要去超市补充一些食材。出门遇到一个建筑工,我跟他搭了话,他是山东人,是修地铁的工人,住在地铁站旁搭建的临时活动房。

超市的人不多,蔬菜还算充足,米面也都还有。肉就所剩无几了,我买了两个鸡腿。超市的工作人员说肉一早开门就被抢光了。酸奶的架子上有点空,洗手液卖光了。今天是元宵节,汤圆倒是很充足。我没有过节的心情,对汤圆也没有特别偏好,就没买。

食上添餐厅应该是在给医院供给食物,有两三个穿防护服的人来取食物,进店之前还用酒精消了毒。一个便利店贴着告示,显示昨天17:00后暂停营业。

天气依然阴冷,12点多要回家的时候,我通过地上的影子发现有阳光,阳光并不强烈,但也很珍贵。

路上遇到之前不愿意透露名字的大姐在清理着路上的积水,她戴着两个口罩,我跟她说不用戴两个口罩的。

她紧张地说:“广播里说这个病传染很严重的,戴口罩都不一定有用。我现在不能出事,不然我儿子怎么办。”

我很难消除她的恐惧,就问:“公司有给你们做一些基本的防护培训吗?”

她说:“没有”。

我给了她一些口罩,她说:“谢谢!”

我问她贵姓,她这次告诉了我她的名字,她姓胡。

她说:“保重!”

我说:“你也是”。

“保重”成了人们日常的祝福语。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!