曼城散步學

聖誕節翌日的曼城早晨是冬天裡難得的晴朗早晨,抬頭望向天空竟沒一片白雲,只見到四五條由高空的飛機劃出的、朝向不同方向的長長白色尾巴。上午八時半,天邊才剛出現初升的太陽,從天空的框邊開始染出金黃、到亮白、再化成一片蔚藍。除了少量松柏,街道兩旁大部份的樹木只剩下光禿禿的枝條,連曾令我驚艷的那兩棵孤獨地屹立在公園大片草地中央的大樹,也變得瘦骨嶙峋,可憐兮兮,遠看就如塗上龜裂了的淺藍色油彩的畫布。

今天本來打算早一點出門,在跟倫敦來的朋友見面前,到市中心走走,卻發現大部份巴士路線都停駛了,連火車也沒有。原本的計劃沒法實現,便乘機在居住的社區漫步,感受一下寒冬假期中的清晨。部份商店的櫥窗和街道的樹上還掛著閃亮的聖誕燈飾,徹夜沒關燈,在晨光下從璀璨輝煌的寶石變身成閃爍著微光的冰晶。朋友說這邊過聖誕大概就如中國人過農曆新年一樣,很多人都在放假;但我看市面的情況比農曆新年還要寂靜得多,除了便利店和少量超級市場以外,幾乎沒有店舖營業,當然這可能也跟時間太早有關,雖然以一個在香港成長的「晨型人」來說現在已經過了半天了。

出門前我把《城市散步學》的最後一章讀完,打算今天實踐一下書中的心法到曼城市中心漫步,看看會有什麼新的體驗。全書分為六個章節:建築、路徑、空間、物件、訊息、自然,要訣大概就是把腳步盡量放慢,把五感盡量打開,從這六個角度觀察城市,從發現的細節中尋找樂趣。我很喜愛這種旅行的方式,就如區家麟在《亂流》中提到量度海岸線長度的比喻:一個地方的海岸線有多長,就看你抱著什麼心情、代入什麼角色、看得有多仔細;手上的尺愈精細,每粒沙子都是一個世界,海岸線趨向無限長。論擴濶眼界的功用,單車和雙腳跟飛機和車子各擅勝長,取決於你想看多深。

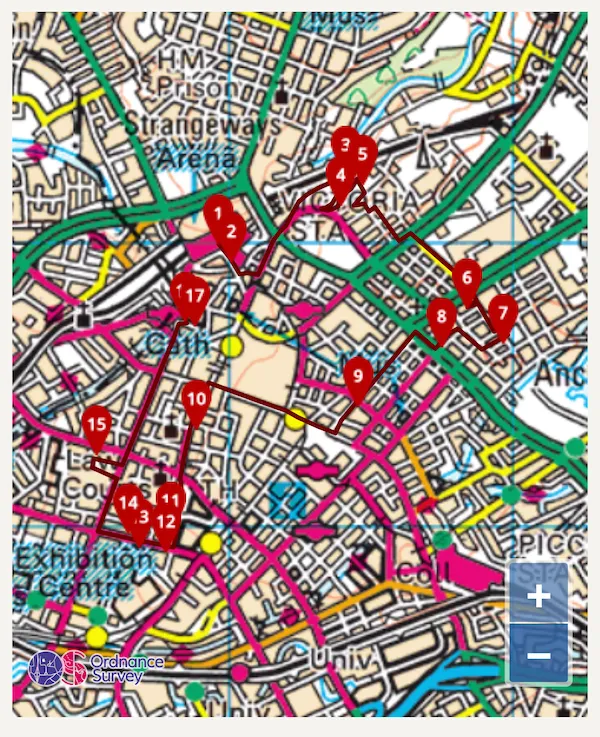

我計劃的路線參考此網站,主題是了解曼城發展史中基層民眾的生活痕跡。曼城以工業發展取得的經濟成就聞名,但輝煌只是其中一面,基層民眾的艱難生活其實相當淒涼。

我從位於市中心北部的 Victoria 車站出發,首先映入眼簾的是車站一角擺放著的悼念物品。原來 2017 年在這車站附近發生過一起恐怖襲擊事件曼徹斯特體育場爆炸案,炸彈在一場音樂會散場時人群最集中之際爆炸,造成 23 人死 119人傷的慘劇。我們當然可以遣責兇手的瘋狂,就如我們當然可以遣責戰爭的殘酷,只是發生這樣的慘劇背後的原因肯定是這城市病了,這世界瘋了。散播和平與愛是治本,而融和接納以前首先是了解和溝通,認識矛盾的歷史,也正是此行的意義。

Victoria 站旁有一棟超過一百年歷史的「批發合作社有限公司」偌大的古舊建築,約三樓位置分別有悉尼、倫敦、利物浦等地名的石㓮,建築風格不像市中心那些舊建築般優雅,卻有一份實幹的氣質。遙想維多利亞時期曼城工業起飛時,貨物由利物浦港口進出,經這全球首建的城際鐵路往來此城,絡繹不絕的搬運工把貨物從車廂中卸下再搬上馬車的情景,若我生於那個時代,會是馬車上穿著禮服的紳士呢,還是汗流浹背在出賣勞力的苦力?

從 Victoria 車站往北走,沿途建滿了現代化的住宅,不少達 6-10層高,在曼城已算是高樓大廈。離開主要公路沿著滿佈塗鴉的火車橋前進,街道風景變得較冷清和骯髒,不久到達一處深藍色門牌刻著 “WORKING GIRLS HOME”的建築,建築的另一邊的牌子寫著 “CHARTER ST. RAGGED SCHOOL”。原來在曼城工業發展起飛的同時,很多勞工階層的子女卻沒有就學的機會,很多甚至三餐不得溫飽,於是當時有義工發起照顧貧民子女就學的機構,這裡便是其中一個機構的前址。

在貧民免費學校的遺址旁邊有個公園,冬天顯得孤清泥濘,只有寥寥數人在裡面休憩。公園的門版寫著 “Angel Meadow”,進去後觀看展版的介紹,卻發現原來我腳踏之地曾是 40,000 無錢辦葬禮的貧民公墓!大約在 200 年前,不少平民死後無資源舉辦葬禮,也沒有專屬安放遺體的兩尺墓地,於是死後遺體只能都投進公墓的深坑,眾多窮人遺體同埋一處,晚上草草以木版蓋著。後來公墓因為滿了而停用,但貧窮問題卻沒太大改善,不少人竟在此被悲哀的血肉滋養的地上掘泥當肥料售賣,直至政府立法禁止挖掘並以石版把地面鋪平。從前在此公墓的旁邊有所叫 St Michael and All Angels’ church 的教會,因此此地又名 “St. Michael’s Flag”。

當年圍繞著貧民學和和公墓的密集及環境惡劣的居住環境已成過去,現在公園旁已建成現代化的民居。跟 50-60 年代的香港一樣,政府為了改善草根階層的居住環境,興建了一些設施簡陋的徙置屋苑以取代沒有規劃的貧民窟。跟 Angel Meadow 隔幾個街口的 Victoria Square 是一棟五層密集式住宅建築,當年這裡的居民在擠逼的居住環境生活,共用衛生設施,像從前香港的廉租屋邨。一街之隔的 Anita Street 於同期建成,有明顯改善了的設施。這區域見證了曼城基層市民的生活演變。

兩百年前社會中的女性地位低微,比男性更難獲得接受教育或學習謀生技能的機會,加上受城市急促發展所伴隨的聲色犬馬所影響,不少婦女或為生計或只因縱慾而走上賣淫一途。當時已有幫助這些婦女的機構,位置在 Victoria Square 以南幾個街口處。

曼城街頭的建築隨便都過百年歷史,處處透出古舊典雅的氣色,對比香港的摩登建設雖顯得古老陳舊,卻優雅深沉。常在街角見到現代設計配搭古老街景的例子,例如今天路過 Northern Quarter 的 Evens Square,廣場上放著特別的節日裝飾,原來是 cross over 了附近的 Fred Aldous 店子的作品,而這個親切的哈哈笑品牌竟也已擁有超過一百年的歷史了。

繼續往南走接近市中心區,建築愈來愈高大,牆上的㓮刻也愈來愈有氣派。經過英國循道會據說首家結合社會服務的教會會址,途經熱衷平權和社會運動的一神教派 (Unitarian) 教堂,並被傳統教會視為異見者的貴格派 (Quakers,但跟我熟悉的「桂格燕麥」無關)教會,還有男青年會(YMCA)的舊址,我走到當年為「自由貿易廣場」的酒店。原來這裡是當年彼得盧屠殺事件的實際位置 St. Peter’s Field。雖然名字是 Free Trade Hall,但這十九世紀的建築當年是多功能的,包括大型會議、歌劇表演、及教會崇拜等。

當年曼城急促城市化的副作用,是人們難免追求紙醉金迷的生活。因此當年的循道會在市中心滿佈酒吧、歌劇院、交易所、商店那物慾橫流的中心位置建立會址,並發起 “Band of Hope” 行動提倡以藝術、靈修、音樂等方式戒掉酗酒等壞習慣,尤其針對協助心智未成熟的少年和兒童。我在一座建築的門頂找到了當年教會這項社會服務行動的證據 – “Band of Hope” 的石雕。

除了幫助兒童建立良好生活習慣,更重要的當然是基本的生活支援。在 Deansgate 不遠處的 Wood Street 有一處兒童服務機構的百年會址,建築上刻著 “Manchester and Salford Street Childrens Mission”,就是百多年前的一個循道會會友發起的兒童支援機構的前會址。Wood Street Mission 這機構到今天仍在繼續協助有需要的兒童。

走了大半天,最後仍是不知不覺進入跑點看故事的遊覽模式,步伐實在太快太急,相信已錯過了不少細節。然而跟在香港漫步不一樣,因為很熟悉自己成長的城市,心中已掌握了不少背景資訊,漫遊時較易投入細節當中;但曼城對我來說可說是全新的,對各個領域的認識都如一張白紙,所以這次選定維多利亞時期平民生活故事的徒步旅程仍是收穫豐富。有了這些背景概念,日後再在市中心漫步時便少一點陌生感,紅磚石牆不會再一式一樣,對整個城市的掌握也更立體了。

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!