用鏡頭呈現主角的生命狀態:看《度日》跟《捕鰻的人》

註:前陣子在台北電影節看了《度日》跟《捕鰻的人》,《捕鰻的人》後來拿到台北電影節最佳紀錄片獎,《度日》則是今晚拿到金馬獎最佳紀錄短片獎。看完後我在臉書簡單寫了一些心得,趁著今晚頒獎典禮的熱潮,想把心得分享給更多人,略修改後重發一次在 Matters。

台北電影節把《度日》跟《捕鰻的人》排在同一場,我一開始是對《度日》有興趣,因為《度日》的拍攝地跟我從小的成長環境很相似,總有一種在看著身邊人的故事的感覺。

《度日》簡介:(文字來自 TaiwanDocs 台灣紀錄片資料庫)

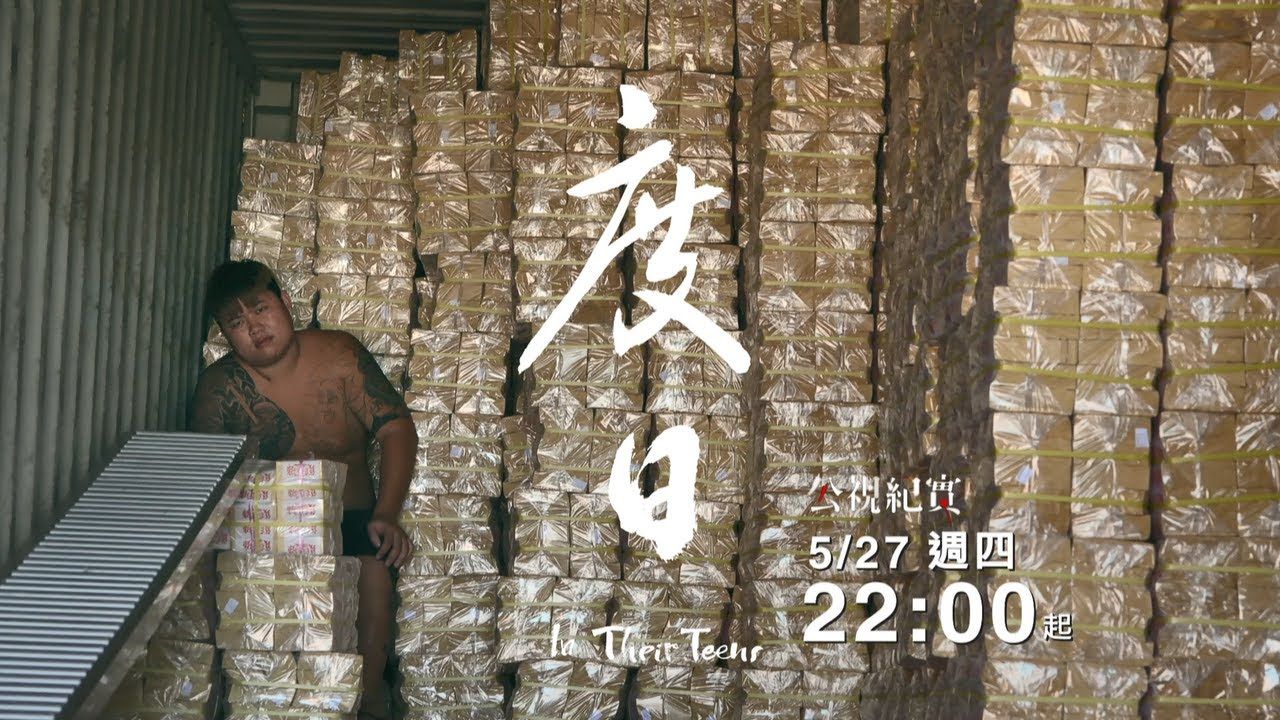

剛滿19歲的土豆,父親過世、母親離開家中,與叔叔、哥哥一同住在三合院裡,關係疏離。土豆從小提早投入社會與就業市場自食其力,高風險的勞動工作是他們僅有的選擇,搬金紙、噴農藥,甚至是遊走法律灰色地帶的謀生方式。這群青年有著青春的躁動、想望,期盼翻轉的機會,但生命卻是不停地離散與流動。他們提前投入社會、走進家庭,他們的下一代是否會同樣複製他們的人生?

《度日》最一開始的取材靈感是來自《報導者》的專題〈廢墟裡的少年〉(導演林佑恩是當時這個專題的攝影記者,後來他延伸做成個人作品)。當年報導者的專題出來,我當時還沒看內文、也不知道採訪跟拍攝地,看到影片第一個畫面只覺得這田景也太眼熟。再看一秒就渾身起雞皮疙瘩,想說這也太像老家了。後來得知這個專題有延伸成紀錄短片,就很好奇會是怎樣的呈現。

看完《度日》當下我有很多問題想問,主題很明確是記錄一群鄉下少年的故事,但開頭跟結尾都刻意放了導演林佑恩跟主角土豆的一段短短的對話,我很好奇這樣的剪接有什麼用意。尤其在影片中,導演跟土豆的對話片段很少,但只要出現,幾乎都是一個彼此相對無言(literally 無言)的狀態。導演試圖對土豆拋出一些提問,但土豆的回答都很短很少,不然就是「我不知道怎麼回答你」,接著畫面就是一段沈默與冷場。這樣的對話也許想呈現出土豆對於未來的茫然跟蒼白,但同時也呈現出拍攝者與被攝者之間的關係張力。土豆也許不知道該怎麼回答那些問題,但也可能是他不想回答。

因此我更好奇導演進入土豆這群人的生活之後,以一個拍攝者身份跟他們生活在一起的過程。白話文來講就是,我更想知道拍這部片背後的故事,包括那些沒有剪出來的內容(導演在座談時有提到,為了保護受訪者,他有刻意把比較敏感的部分刪除),以及他怎麼看待自己與土豆的關係(這一點在映後座談有稍微提到,北影粉絲頁有簡短記錄,連結在此)。比較可惜的是當天映後座談沒有時間多談這部分,不然延伸出來談,跟影片一起看應該是很好的搭配。

看度日的時候,我一直想到那些三不五時聽到的鄉下中老年男性的故事,哪個叔叔或哥哥又喝酒喝到肝不好或者酒駕過世了。故事框架大多都是:中壯年的兒子酗酒不工作或意外車禍過世,把兒子留給年邁的老爸爸扶養,家庭陷入經濟困境。我一開始只是當鄉下地方的消息聽一聽,某天突然發現,這些故事都有很類似的情節:正值青壯年但人生屢屢受挫從此一蹶不振、只好喝酒度日的男性;對婚姻失望、不想忍受鄉下生活而選擇離婚的太太;被爸媽留下的小孩;沒有賺錢能力但必須扶養孫子的老人。

同場座談還有《捕鰻的人》,有一個提問我也很喜歡,就是有觀眾問導演,這部片到底想談什麼?好像不全然是呈現一個「敘事」?導演的回答大意是,這部片最後想呈現的是捕鰻人的「狀態」。我對這句話的理解是,導演想給觀眾的不是一個有什麼高潮迭起的故事,而是透過畫面描述一群人在生活與移動之間的生命轉變。所以觀眾看完可能會有一點疑惑,不知道導演具體到底想說什麼,但如果拋開對敘事的執著,捕鰻的人很成功的把觀眾帶入它想呈現的世界,尤其是海浪聲跟海邊夜景畫面真的很有臨場感。聽完這段 QA 也幫助我回頭理解《度日》,我覺得《度日》也是想呈現一種「某群人的生命狀態」,那種生命狀態可能只是主角生命中的一段切片,但也是實實在在發生過、存在著的。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!