栖居于日本乡村茅草屋,思考人与家宅的关系

我于23年五月份-在日本千叶县最南端的百年茅草古民家 Gonjiro,每天与蚊虫和灰尘共存,生活十分充实。关于具体的契机与其中心态的变化,欢迎收听我的播客《#8 为每一个鲜活的生命送上祝福 -- 从东京搬到日本乡村茅草屋生活的心路历程》。

这一篇文章我想与你分享我对家宅的思考变迁,基于我于 Gonjiro 拍摄的两部影像作品:《重生茅草屋顶的金色波浪》和《和建筑交往》。

我的建筑学起点:对理想家宅的探求

让我们把时间拉回2016年,那时我高一,正在面对大学专业抉择的十字路口。大概是同年,我从出生起开始居住的,一栋12层建筑物的6楼的公寓。那个地方有我一切与家人的美好回忆的空间,北面开始修建一栋50楼的高楼,南面也一直在施工,白天的噪音大到我需要扯着嗓子说话。

高中住校的时候,怀着对旧家的复杂感情,我阅读了法国哲学家加斯东·巴什拉的《空间的诗学》。“家宅庇佑着梦想,家宅保护着梦想者,家宅让我们能够在安详中做梦。”在巴什拉的笔下,家宅空间的画面般的意象被文字捕捉,阁楼和地窖尤其被描绘的格外鲜明。只住过公寓的我,无法理解巴什拉对家宅垂直方向的内心价值的肯定,但是我对大城市里家宅缺乏与宇宙的链接深有感触。

在人口密度高的城市,必然是无法追求家宅空间的垂直延展。我开始思考,怎样的家宅能为住民带来和谐的,诗意的,幸福的生活?它成为了我决定报考建筑学的理由。

4年前,在报考东京大学建筑本科的志望理由书中,我写到:为住民带来平和的住宅,是将设计规划方的控制和功能降到最低,让居民在自己的空间中发挥想象力和创造力,自我实现的空间。

[设计者-居住者] 的解构

考上大学后,我在东京搬家数次,每一次都尝试通过自己的实践来打造能充盈自己内心的住宅空间。从附加公共交流空间的学生寮,到巨大自由可支配空间的一户建,到离学校近狭窄到我只能打地铺的长方形,到与管理人隔着一个帘子分享阁楼小房间的8人share house……

每一次搬家都像是一次逃离。在与“旧家“的不欢而散之中,我逐渐意识到,内心追求的平和与住宅的物理实体设计,或许相关性不大。[建筑设计者-使用者]的构造在我心中被解构,进行身心灵探索的同时,我开始寻找以建筑为媒介连接人以人的机会。

今年2月,我参加并以纪录片捕捉了日本山村修复倒塌的干砌石墙的工作坊。3月,我参与并用记录了东京大学岡部研究室主导的,为期10天的百年茅草屋屋顶再生的过程。这也是我与Gonjiro的相遇。

何志森说过的一句话我特别喜欢,“‘建筑’不是一个消极被动的名词,比如一栋房子,而是人与人之间、人与社会之间关联和共情的重新连接,一种新的积极的社会关系的建构,一个行动和动员的词汇。” 通过更换,维修和保养 Gonjiro 的茅草,人,社区和自然被有机地连接起来,形成一个循环系统。同时,在Gonjiro 这个学生的共同之家,规划设计和建造者的学生和教授也是这里的非正规居民。[设计者-居住者] 的二元对立被打破,融入一个更大的村落系统中。

[设计者(人类)-人造物(住宅)] 的解构

10天的工作坊后,我被 Gonjiro 的魅力深深的吸引了。冈部教授批准我常驻在 Gonjiro 后,于今日我已经搬进来了2个月。除了自己生活的日子,每个月研究室的教授和前辈都会前来开议会,留宿;我也经常去邻居家做客,参加社区的集会和打扫活动。

与此同时,我也在不断剖析我与 Gonjiro 的关系:我对它的喜欢,好像比研究室的前辈们更深一步;我的灵魂好像在某种层面与 Gonjiro 共鸣,让我无法将 Gonjiro 看作单纯是一个居住,举办活动和改造的对象。

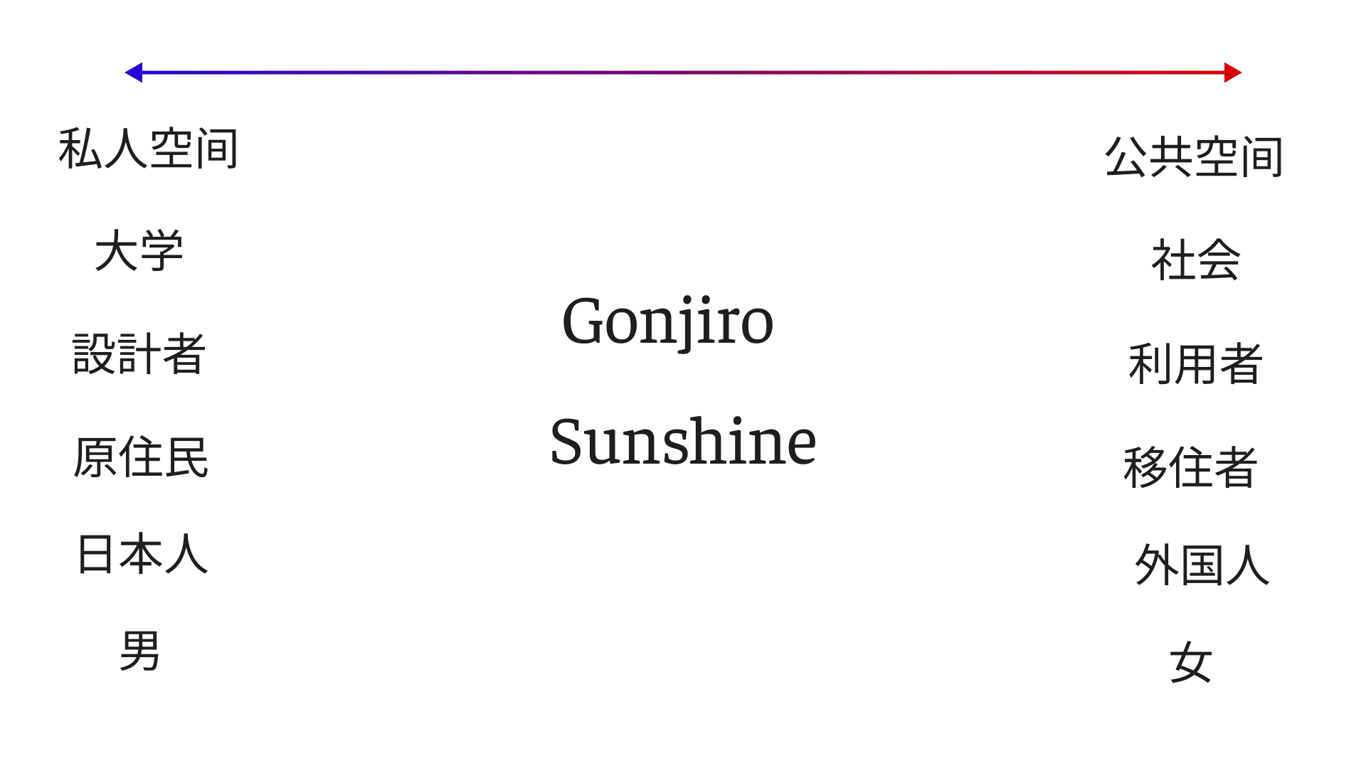

在读到藤原辰史的《植物考》中,提倡打破人与植物的边界的,脱离人类中心主义的哲学思考后,我开始尝试以同样角度打破人与建筑的权利关系。在实验影像【与建筑交往中】,我尝试用身体探索我与 Gonjiro 的关系。在这个住宅空间中,作为寄生者的我,既不尝试改变,影响 Gonjiro 让它接近我的理想状态;我所做的只是适应,接受,欣赏和保留 Gonjiro 最本真的模样。制作过程中,我逐渐理解了我与它互相吸引的原因:我们都是社会定义的各种结构的二元对立光谱的“酷儿“”边缘者“,拥有暧昧的流动性。

有趣的是,不仅是我,Gonjiro 还吸引了许多各种意义上属于社会的少数群体的人。在传统结构关系感到不适的他们,在每个月一次的 Gonjiro 造访中,总是能感受到莫名的舒适。

纳吉布·马哈福兹说,“家是你所有逃避的努力停止的地方。” 栖息于 Gonjiro 之后,我再也不必逃离了。

感谢你的阅读,祝愿你我的生活充盈,平和。

Sunshine

2023年7月11日

原文发布于我的newsletter:《Sunshine‘s Unfolding Journey》