坎特伯雷大教堂

- 殿堂

- 托马斯·贝克特(Thomas Becket)

- 玻璃花窗

一. 殿堂

首次出行,我和天一选了坎特伯雷大教堂(Canterbury Cathedral)。

进入大教堂,柱子的肌理立马将视线全力向上拉去,一直引到顶端,得益于线条的设计,整栋建筑显得格外高大。当焦点对准穹顶,让人留心起教堂的细节来。这里并没有壁画,而是几条“骨架”,规律地铺陈在一切足够展开的地方。顺着穹顶滑向两边,玻璃花窗如同竹简在高墙上一叶叶地排开,沿着墙壁顺势而下,大小和造型各异的大理石纪念碑、半身像斑驳在可以平视之处,中殿的椅子是木制的,木条的延伸方向呼应立柱,重新牵引视线稍微向上,经过唱诗班站立的台阶和深色木坐席,到达后殿的三点一线,长老圣坛安放法器,圣奥古斯丁石座司职大主教的陞座典礼,摇曳的烛光是托马斯·贝克特(Thomas Becket)祭坛曾经存在的标记。不需要在精致的雕刻、细节的装饰、考究的布局上多花笔墨,只要花两秒钟在网上一搜,就有大把的照片可供观看,但气氛的柔和是更值得记录的:午后的阳光穿过花窗,亮度和温度都适宜,没有中世纪殿堂的阴沉,灰黄的色调倒是让人想到伦敦随处可见的民房,不将不迎,应而不藏——这座近千年的大教堂仍有活力。

经北门出中殿就到了回廊,廊柱在中间围出了一块方形的绿地,绿地上零星几个石棺和纪念碑,安安静静,似乎几百年来未有人叨扰,而我们就在回廊的内侧走着。由廊柱营造出的空间感和殿堂中的完全不一样,在这里,我们处在内和外的边界上,我们既在建筑的遮蔽之下,又即将进入建筑外部的开放空间,从中殿走来,在这里可以松一口气。沿着回廊行走,首先会到达礼拜堂,这座空旷的建筑留着房顶繁密的几何图案吸引我们。礼拜堂的正门左边还有一个小口,是一个甬道把我们引向另一头的光源,那边是早已弃置的修士宿舍、医疗室和草药园。我们在草药园的椅子上坐下,几个孤零零的柱础在眼前立着,由着花草没过半身,一旁是颓圮的石墙,石头切面的光泽却不曾暗淡。相比来路上的建筑群,这里是“残破”的,但这“残破”似乎是有意为之,留着这片遗迹记录修道院生活曾经的样子,或是让徘徊在殿堂中的人们在此调整身心,这样一来,医疗室和草药园的本来功能似乎也保留了下来了。

殿堂凝结了时间,在这里行走、观看,感到渺小并不奇怪:生命毕竟短暂,相比起好几个世纪的工期和多种多样的艺术形式,一个人能做的实在太有限了。于是,敬畏感油然而生,敬畏的不仅是一种特定的信仰以及对信仰的虔诚,而且是每一双曾经为它添砖加瓦的手。用凡俗创造神圣,靠有限通向无限,这是我眼中宗教的迷人之处,因为它将原本矛盾的特质统合在一起,试图达到某种平衡:由信仰昭示的人的悲剧处境,也许是脆弱感的来源,而在低落中觅得的精神依靠,或许又使人勇敢坚强;信仰给人沉静反思的机会,但却也可以将人的疯狂轻易点燃…

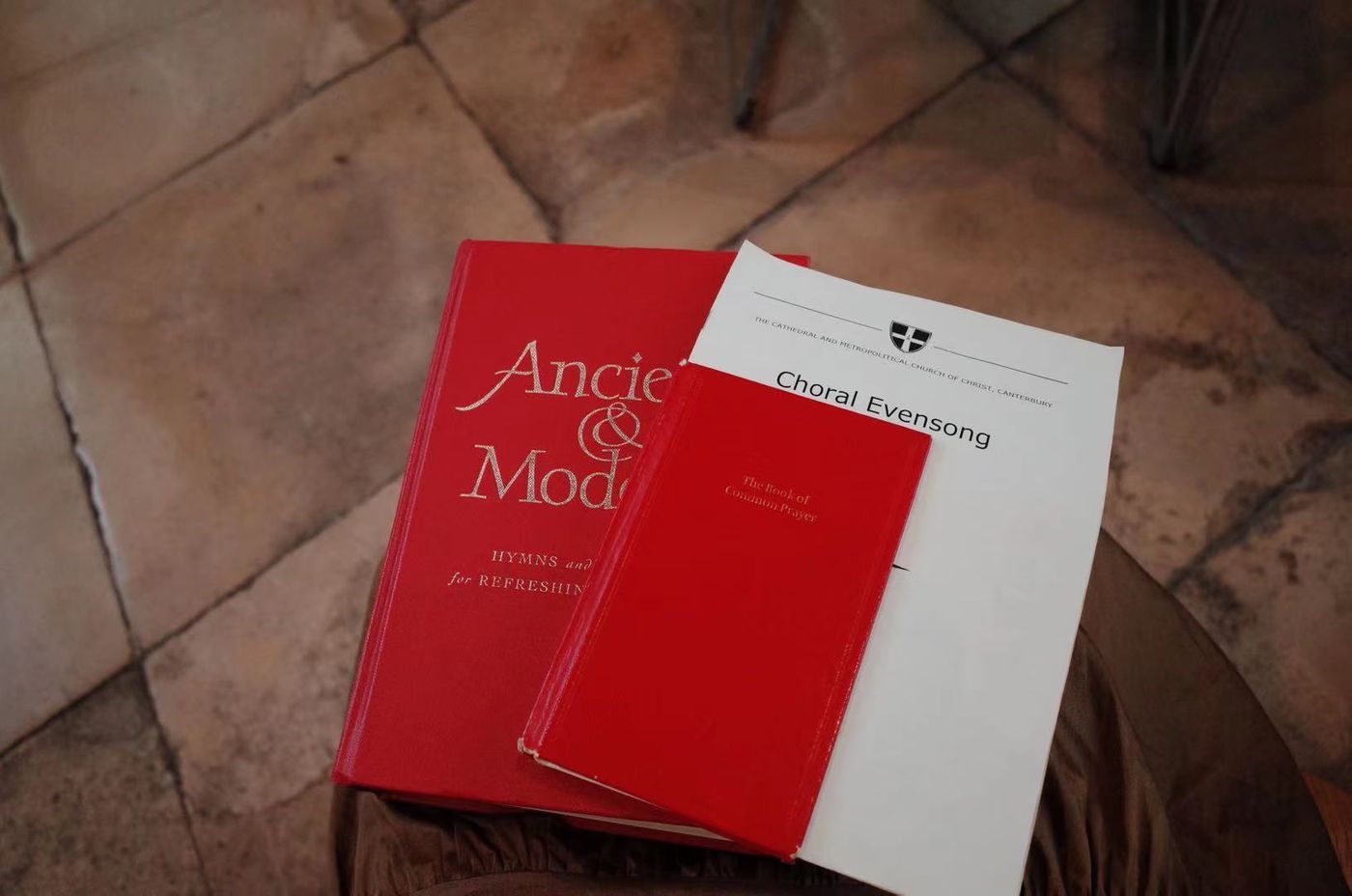

这时候,管风琴响了。走在前的小孩举着十字架和蜡烛,几位刚刚见过的修士披了白色礼服神情肃穆,穿着紫色长袍的唱诗班紧跟其后,等到一切人员就位,与会者落座,晚祷正式开始。主持牧师致辞并欢迎大家来参加本次的晚祷,他那似乎没有张开的嘴中忽然冒出“圣地亚哥的神圣年”(The holy year of Santiago de Compostela)和“special day”两个字眼,我的心思一下被揪住了。耳边唱诗班诸声部交错叠加,女修士轻柔地念诵旧约选段,我的眼睛紧跟着手册上指示的仪式流程,一段接着一段,但我心里惦记的却是主持牧师透露的线索,还有隔海相望的西班牙圣城圣地亚哥。

原来,今年是圣地亚哥朝圣之路的神圣年,凡是圣詹姆斯(St. James)纪念日落在周日,则本年为神圣年,而今天七月二十五日正好就是这个决定神圣年的“特别之日”,所以主持牧师才特地作了说明。我曾完成过圣地亚哥之路,路上的行人只称其为Camino,在西语中是“路”的意思。从比利牛斯山北坡开始的“法国之路”历史悠久,总长近八百公里的路上有山川也有所谓的“荒漠”,大小城镇和教堂星罗棋布,一年到头无论寒暑,路上的朝圣者络绎不绝。熟悉我的人会知道这条路带给我的感受和启发,它让我知道自己一整天持续行走的体能边界,也让我知道了动机不同的人们如何相知相遇,还让我体会到了日常生活中蕴含的宗教性。正是因为这段经历,主持牧师的零星词汇才成功将我抓住。坎特伯雷大教堂在历史上一度也是朝圣的目的地,直到如今也还有人将其视为英格兰,甚至是整个圣公会的精神中心之一,有了和圣地亚哥大教堂相对应的地位,在举行典礼时提到并祝福圣地亚哥就不难理解了,还能因此添些普世教会的精神。于是,在坎特伯雷的殿堂里,我好像看到了圣地亚哥才有的情景:背着包拄着杖的朝圣者坐的坐站的站,鞋子上的泥土和衣襟上的汗渍把教堂填充得满满当当,主教在教堂中心宣告本日朝圣者的国籍和人数,尔后几个司铎合力把银制大香炉升高、摇晃。坎特伯雷和圣地亚哥的叠加是奇妙的,一个陌生的空间里嵌入了熟悉的情景,虽然两个教堂的历史和风格完全不同,加上时局的变化,两处的状况判如霄壤,但完全不妨碍我把个人经验当成转换器,把我对信仰感受翻译成一幅幅朝圣者的画像。回头一查记录,今天正好是我完成圣地亚哥之路的的三周年纪念日。

教堂宏伟,宗教性隐秘,但如果可以获得个人层面上的共鸣,则可能会成为亲切可感的个体经验。“上帝爱人”,孔子也说“仁者爱人”,所爱的并非抽象或宽泛的人,而是身边的人:

A single visit into the heart is

Better than a hundred pilgrimages.[1]

(Yunus Emre: 13-14. yy., trans. Talat S. Halman)

二、 托马斯·贝克特(Thomas Becket)

托马斯·贝克特(c.1119-1170)的人生虽然短暂,但是极具戏剧性。[2]

托马斯出生在伦敦,父亲从商并出任地方小官,小有财产。托马斯起先在伦敦上学,接受文法、逻辑学、修辞学和拉丁文教育,之后去到巴黎大学进修五年,在巴黎发愿守身,1140年回英国后委身教会。托马斯的管理才能很快得到时任坎特伯雷大主教的赏识,后来经大主教举荐,成为新王亨利二世的阁臣。亨利二世和托马斯两人兴趣相投,一拍即合,而正是有了在高层的历练,托马斯得以在1161年6月2日晋铎,次日晋牧,随即升座,成为新任坎特伯雷大主教。但好景不长,看似和谐的政教关系因为一连串的矛盾而破裂,1162年由亨利二世签署的保障国王司法权的宪章(Constitutions of Clarendon)让一切雪上加霜,尔后托马斯公开反对王权,最终只能在信众的帮助下于1164年渡海避难。大主教虽然偏安法国,但仍然行使职权,甚至将伦敦主教逐出教会,但结果是王权对教权的进一步打压。六年之后,大主教回到他的教区,反对势力闻讯派出四位骑士试图将大主教押解伦敦受审,可是大主教誓死不从,孤身与四位全副武装的骑士搏斗,最终殒命教堂之内。

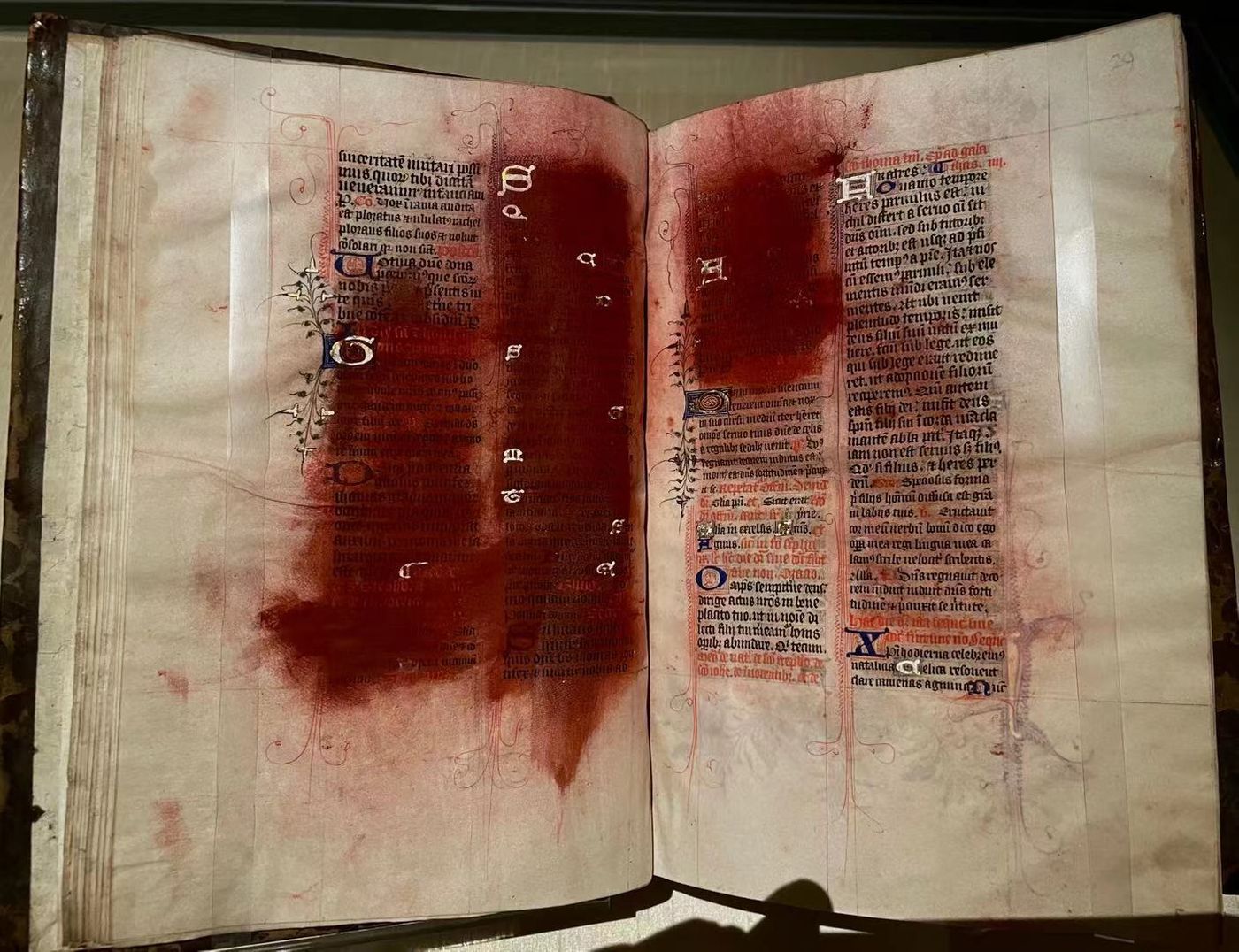

当历史成为一段故事,故事又会在转述中成为传奇。纵观托马斯的一生,跌宕起伏,年纪轻轻成为教廷中坚,又在极短的时间内成为坎特伯雷大主教,最后以殉道者的姿态对抗王权,但他的“人生”并没有在1170年结束。大主教罹难之后,大量的神迹在坎特伯雷地区出现,教堂里也为他建起了祭坛。英格兰东南部的异闻迅速上达圣座,教皇最终在1173年追封托马斯为圣人,称为圣托马斯(St. Thomas)。在接下来的三个半世纪里,来坎特伯雷朝圣的人络绎不绝,圣托马斯的事迹被仔细地传颂、誊抄,英国王室也一度热衷供奉圣托马斯神坛,甚至把自己的石棺雕凿在神坛周边,以期蒙受祝福。和英国隔海相望的斯堪的纳维亚地区也曾流行圣托马斯崇拜,木石雕刻毫不鲜见。可随着英王亨利八世进行宗教改革,将自己安排为英格兰教会的领袖,对圣托马斯崇拜的钳制开始了。书本上圣托马斯的文段被粗暴地涂抹,殿堂里的圣坛遭到毁坏,其造像也遭到毁禁,原本盛极一时的朝圣迅速萎缩。就这样,一位早已亡故的神职人员在后世的叙述中再次经历了一盛一衰,直到英格兰王权对教会的管控逐渐放松,圣托马斯才再一次回归。

圣托马斯的传奇故事细节丰富,甚至他如何和骑士搏斗,如何在危难之际自比殉教者都有记录可查。如果追求严格的历史事实,托马斯他为何委身教会,又为何迅速上位,都是有讨论空间的。但是,平民的口、文学家的笔、艺术家的手似乎并不理会历史原本的模样,积年累月,托马斯这位曾被亨利二世贬斥为“出身寒微”的伦敦人,早已成了一面镜子,映出十二世纪的政教之争,然后是几个世纪的信仰浮沉,还有历史书写的多声部特性。Younus Mirza[3]在分析《圣经》故事“亚伯拉罕献祭儿子以撒”时称,“正是这些故事中的戏剧性事件,使它们变得难忘而有力”。这层思考同样可以用在圣托马斯的事迹上:圣托马斯大起大落的生平和人们内心的宗教性是一组二重唱,前者的戏剧性让人们难忘,后者使得历史进一步戏剧化为传奇,供后人再阐释、再创作。正因为如此,T. S. Eliot才会基于圣托马斯罹难一事创作出《大教堂中的谋杀》(Murder in the Cathedral),想象托马斯不畏试探慷慨赴死,留下对善恶的思考:

The last temptation is the greatest treason:

To do the right deed for the wrong reason.[4]

Younus Mirza在他文章中思考的问题是发人深省的:“在我们把现代的标准应用到古代的文本和经典上的时候,会发生什么?在现代世界中,经典还有救吗,还是说,我们的价值观的变化是如此之大,以至于经典也变得没有意义了?”[5]他自己的回答遵循了宗教行为上的个人主义原则,即把宗教中看似违背现世常理的事情看做是个体独有的行动,不能为他人复刻;但他也承认了宗教情感上的普世性可能,即支撑那些疯狂行为的感受和体会,也可以被他人共享。这个答案看似矛盾,实则和启蒙时代对宗教的看法一脉相承,把宗教和经典文本化约并拆成了个人信仰和宗教体验两个部分。然而,若要追问“旧经典与新意涵”这一问题,只是把选择权交托到个人手中是不够的。每代人都站在自己的时代给旧文本增添新解释,但这种“旧瓶装新酒”的工作并非个人行为。托马斯封圣之后,关于他的文本是由朝圣者、教士、工匠等人群一起阐释的,呈现出来的是一个圣徒如何抵抗王权,又如何屡屡显露神迹。亨利八世宗教改革之后,圣托马斯文本的沉寂和复苏也非个人阐释的功劳,而是由君主、阁臣、教士、民众达成的微妙平衡。纵使当权者看似享有阐释旧文本的决定权,但下层如何回应,不同的人群之间如何互动,各种利益和诉求如何平衡,则并不一定为当权者所掌握——“上行下效”和“山高皇帝远”可能同时存在。

然而,不变的是戏剧性:历史事实常常已经足够传奇,“好事者”还能再增添笔墨。戏剧性为某些旧文本提供了支点,只要位置适宜,就能轻易让经典文本一跃而起。当文字世界的跌宕起伏足够引人入胜,又何忍小心翼翼,只站在个人的角度,“按照恰当的框架来理解”呢?深刻宏大的母题,如爱与希望、善与恶,虔诚与背叛等等,从经典文本处绵延而来,即使有“一千个哈姆雷特”,但都能让一代又一代人的心灵泛起波澜——当情意相通,个体超越了自己,神性在兹,传奇在兹。

三、玻璃花窗

我从没有这么集中地看过玻璃花窗。以往去过的教堂,花窗面积不小,但数量上有节制,可是在坎特伯雷,花窗开在每一面墙上,密度之大,色彩之绚丽,年代之久远,令人惊讶。

我们其实是做好了心理准备的。在大英博物馆参观托马斯·贝克特的生平特展时,花窗就是极有分量的展品,一连三组,每组数块,拼合成在教堂里的样子,正是因为花窗的存在,整个展厅直接给人教堂的感觉,尽管石质拱券在此用白色帘幕代替,原本殿堂的纵深只能用照片展现。因此,我预料到坎特伯雷的玻璃花窗将是一大亮点,可是我却实在低估了它的分量。这里每一块花窗都有其存在的理由,位置不同,内容也不相同。有大量的花窗是在讲述和圣托马斯相关的故事,用绚丽的色彩展示他传奇的一生以及身后的神迹;有的花窗则是圣经故事,上帝、先知、使徒、圣徒的举止行谊似乎是肆意地宣泄在玻璃上,常见的主题如耶稣降生、博士来拜、诺亚方舟、约翰和鲸鱼等等;另外,英国王室和贵族的形象也频繁出现,比如西北耳堂的窗上就有爱德华四世和他家人跪拜祈祷的形象[6],这些鲜活的人物好像北魏石造像上的小供养人,用艺术的形式表达虔诚信仰和卫道之心;至于一些面积较小的玻璃,则饰以几何和花草,或是家纹和徽章。当阳光穿过花窗,缤纷色彩立马点燃,人物的表情、手势还有衣物纹理等手绘细节,也在阳光之下一并清晰可见。

其实,教堂里的不少玻璃窗是空白的。有的留白确实是采光的需要,阴冷的地下室就靠南侧的窗户和蜡烛提供光与热,但祭坛、造像和陈设仍有不少躲在暗处;有的空白是花窗构图的一部分,在接连不断的色彩之间确实需要一二休止符,调整一下光影的节奏;但有的空白则是为后人加工留下的,也就是说,这些地方在等待生长。也只有绘画的眼睛才更为敏感,就在这留白之中,天一说看到了色彩,我仔细一看,确实有的深有的浅,或偏红,或偏蓝,还有一两块显黄色。然而,我们对于这些色彩从何而来却各有看法:天一觉得是匠心独运,我觉得是自然生发——是的,我倾向于把这些花窗看作有生命的实体。这些窗子背对阳光面朝殿堂,不仅守护这神圣空间,也见证长时段里的沧海桑田。它们的坚守是可以证明的:分隔镶嵌玻璃的金属窗压条早已氧化发黑,彩绘的颜色也和原初有了不同,窗子的背面灰尘积压,有的还要用线圈和楔子进行加固,经测定,一些部件可以追溯到中世纪……有老去就有新生,在我看来,一部分留白是为新生做准备。有的花窗明显不对称,有的只做出了图案的中心部分,这何尝不是它们成长的印迹呢?教堂里最早的花窗是十二世纪后期的作品,十四、十五世纪的圣徒崇拜带来了创作的高峰,大量的花窗幸运地逃过了十六世纪早期的偶像捣毁运动,直至二战之后,匈牙利裔艺术家Ervin Bossányi还为东南耳堂创作了两扇花窗[7],透着浓郁的紫色,构图和造型不乏巧思,与周围一众古迹明显不同——九百多年间,花窗并未停止生长,它的生命律动和殿堂相呼应,有增添,也有修补,有颓败,也有新生。

既然花窗和殿堂仍然在生长,那么就没有理由,将我们眼前这座宏伟的建筑仅仅看作历史的遗迹,来访的人们也不必仅仅在此感怀过去。它的今天是我们现在见到的模样,它的将来必然有所变化。木石砖瓦活在当下,稳稳地站立着,迎接着每一个来访的人;神职人员和修士延续着信仰和传统,用他们的方式应对时代的挑战,即使是疫情、科技、自然环境等一切变数剧烈冲击着日常生活,他们还是会将祝福传达到圣地亚哥;圣托马斯不过是历史长河中的一颗星辰,但由于和这座教堂的传奇关联而为人传诵,当我们能在当代英国的政权中心重新发现一位宗教领袖,不得不说经典文本的延续自有一套逻辑……那么,未来又会是怎样的呢?说实话,我想象不出来。可当我环顾四周,看到的是石柱的线条和园中的花草,看到的是光线中的微尘和神情安定的修士,我因而笃定,坚守不渝则未来可期。

当我们走出回廊边的礼拜堂,回头看门口的玻璃窗,我们意识到有的花窗其实可以从两边看。一般而言,教堂外明内暗,只能从内侧观赏花窗,但如果教堂从内部点亮,光线溢出窗外,则花窗也可以从外侧观赏。那么,为何一定要等光来,何不将自己先点亮呢?

注释:

[1] Talat Halman(ed.), Yunus Emre and His Mystical Poetry(Indiana University, 1981), p.163

[2] 以下对Thomas Becket生平的记述,参考Jonathan Keates & Angelo Hornak, Canterbury Cathedral, (Scala Arts & Heritage, 2018),pp.34-45

[3] Younus Y. Miraz, Was Abraham Crazy? Understanding His Attempted Sacrifice through Ibn Hazm’s Theory of Prophecy (Islamic Thought, 2021.7.15). https://themaydan.com/2021/07/was-abraham-crazy-understanding-his-attempted-sacrifice-through-ibn-hazms-theory-of-prophecy/ (access 2021.8.6). 中文翻译采用“结绳志”公众号翻译版本《杀子献祭,疯了吗?》,翻译:王立秋,编校:王菁。https://mp.weixin.qq.com/s/gc8A-TZ4rlmCDejZP8AztA (access 2021.8.6)

[4] Paul Lapworth, Murder in the Cathedral by T. S. Eliot (Macmillan Education, 1988), pp.37-38

[5] Younus Y. Miraz (2021)

[6] Jonathan Keates & Angelo Hornak (2018), p.63

[7] Jonathan Keates & Angelo Hornak (2018), p.67