摆摊儿的建筑师:长辛店被消失后,我们如何反思城市发展?

今年春天,建筑师小孔把北京长辛店的百年沧桑装进旅行箱,去各地摆摊儿讲故事。他不仅是长辛店棚户区改造的见证者,也以行动者的视角思考着这样的一些问题:当发展的齿轮看似必然地倾轧与颠覆原本生机勃勃的城市空间和日常生活时,人们该如何认知这个过程中的权力关系,以及如何打破它、重塑它。

作者 | 林深

编辑 | 山谷

美编 | 太子豹

微信编辑 | 侯丽

长辛店大街上“卢氏炒栗”质优价廉,昨天突然特别想吃,下午开车穿行大街。平日里在这个时间段,大街上并不特别拥挤,但昨天显得格外热闹,几次遇到会车的困难。一个男孩在三轮车厢内跌了一下,母亲回过身扶他,车子停在道路中间。一个老太太嫌弃昨天购买的点心不好,今天带过来要求换成别的种类,店家不给换,双方在吵架。一个小货车占着道路卸车,或者是装车,记不清了,因为当时的注意力全在会车的一侧,诸如此类。一个吹糖人的出现在大街上,木架子上插着各式造型,倒是十分罕见,今天知道这是他对大街的作别,而昨天的会车困难,竟是大街给我们的临去秋波。今天知道上午的行动,下午开车穿行大街,前面是一个面包车,面包车的前面遇到环卫车,此时大街上曾经的摊位,城市中压抑的潜意识梦境,已经化为一堆一堆的杂物,延绵里余。环卫车时走时停,本身体量很大,装车的时候无法会车,后面排列起车队,仪式感很强,正如送葬的队伍遇到路祭,需要停柩进行祭奠和答谢。秋风正劲,长辛店大街上槐树如盖,枝叶招摇。

书写建筑 2017年11月13日

2017年11月13日,北京秋风正劲,伴随着一场整治行动,长辛店大街上的摊位,从此消失。

建筑师小孔和他的长辛店故事

长辛店位处北京西五环外,过去的30年,京城中心地带经历了天翻地覆的变化,而长辛店却因位置偏僻,那儿的老建筑、旧生活得以留存。

可好景不长,在2017年底至2018年初,一场运动式的整治行动波及长辛店。朝夕之间,拥有百年历史的五里长街归于沉寂。那些搓澡的、卖杂货的、卖豆浆油条的、为点心蔬菜讨价还价的人们,都不见了踪影。几乎同时期,长辛店大街以西,曾作为中国工业火车头的二七厂也正式停产,先前的喧闹仿佛一场尘梦。

建筑师小孔目睹了长辛店的骤变,2019年春天,小孔把长辛店和二七厂的百年沧桑装进旅行箱,先后在北京、武汉、香港、广州、金门、上海等城市摆摊儿讲故事。借着摊位上展出的桌游、图纸、相册等若干物件,小孔试图向听众再现长辛店和二七厂的曲折历史,而摆摊儿讲故事的方式,也在形式上回应了长辛店故事中禁止摆摊儿的主题。

小孔所讲的不止是长辛店和二七厂的故事,他试图借此牵扯出当下中国城市发展的普遍病灶。他也以行动者的视角思考着这样的一些问题:当发展的齿轮看似必然地倾轧与颠覆原本生机勃勃的城市空间和日常生活时,人们该如何认知这个过程中的权力关系,以及如何打破它、重塑它。

风雨长辛店,辉煌二七厂

“长辛店大街被整治的原因之一,是二七厂的一部分用地,计划建设世界顶级的冰雪运动科训基地,迎接2022年北京冬奥会的到来。”小孔平静地说。

这并不是长辛店第一次与“世界”的亲密接触。

在中国近代史中,长辛店因造火车的二七厂而兴。这座工厂见证了西方殖民主义下中国现代化的一系列重要事件,也成为共产国际组织工人阶级运动的重镇。

1897年10月,比利时与清政府达成协议,由比利时人放贷、督造中国的第一条干线铁路——京汉铁路的首段工程,从卢沟桥至保定的铁路,所用钢轨从英国巴罗公司和坎梅尔钢铁厂进口,一座横跨永定河的卢沟铁桥也由英国人设计建造,承造卢沟铁桥工程的“卢保铁路卢沟桥机厂”由此建立,成为二七厂的前身。

1900年,卢沟桥机厂毁于义和团运动,1901年,法国人和比利时人利用这座工厂的残余机械,重新在长辛店选址建立了“京汉铁路长辛店机厂”。就这样,这座工厂的设立将长辛店的命运与中国工业化的历程联系了在一起。

在这段历史中,长辛店的这座机车厂也发展成了“革命”重地。1923年2月,震惊中外的大规模反帝反封的京汉铁路工人大罢工,即二七大罢工爆发,长辛店是主要的策源地,这是二七厂得名的由来。

长辛店和卢沟桥的距离只有不到两公里,1937年7月,卢沟桥事变即七七事变,是日本发动全面侵华战争的开始,但这一事变并不发生在卢沟桥上,而是发生在卢沟铁桥这个京汉铁路的重要节点上。日据时期,铁路沿线和铁路工厂是日本人集中控制的战争资源,长辛店和二七厂承受了很多新的苦难。

新中国成立以后,二七厂作为国有大型企业隶属铁道部,在中国工业化的历程中成就非凡,曾经造出共和国第一台“火车头”,25天造出第一台“建设型”蒸汽机车,88天造出第一台600马力内燃机车。文革期间,二七厂成为由8341部队驻守的“六厂二校”之一,长辛店也更名为“二七革命镇”。

在宏大的政治变革之外,工人阶级的地位与自主性也在生活区域中体现出来。计划经济的年代里,庞大的工厂和周边生活区的基础设施建设起来,配套了附中、附小、幼儿园、医院、商店、浴池、球场等。1953年10月,二七厂依据苏联图纸给职工兴建宿舍区,由全厂工人及家属亲手建起了自己的家园,十六栋青砖红瓦的二层小楼,一派欣欣向荣景象。

然而,90年代末期,伴随着中国的经济体制改革,长辛店开始由盛而衰。外资与民营资本发展起来,二七厂不再具有技术革新的优势,生产的产品也开始边缘化。北京城区建起了高楼,长辛店的年轻人向往外面的世界,纷纷外迁,离开父辈生活、劳动的地方。2003年,长辛店大街西侧,始建于1899年的长辛店站停止了客运服务。

长辛店大街,外地人的庇护所

在最近的录像装置中,小孔运用一镜到底的长镜头语言,记录下长辛店大街的现状:街道两旁的店铺关了很多,各种摊位更是清除殆尽,几辆小轿车停在树荫底下,街道上少了行人,显得格外宁静,而在一年以前,五里长街还是一片热闹的市集。

2016年8月,小孔邀请来自金门的敬土豆文化工作室王苓,进行两周的长辛店驻村,完成一本名为“生意经在北京”的相册,选择长辛店大街上的十二个摊位进行访谈与肖像摄影,成为一场具有抢救意味的记录。

(父)“前十年生意好,现在北京不让外地人孩子在北京上学,孩子回去,妈妈就跟着回去,剩爸爸一人在长辛店,吃就不愿意花钱了。”

(女)“我几岁,我家摊子就几年,我今年21岁了。虽然说生活在北京,但我连长城都没有去过,初中回老家念书,被同学排挤,要我滚回北京,后来我读不下去,就休学,回北京了。”

右页为司大姐:大众浴池,河北人,来京12年。

“……我们是农村人,在哪里生活都行,适应能力快,有钱,哪里都一样。穷人家不要求这个那个的,街上跟咱们没有关系,家里没有地方洗就会来。家里能洗澡,大街再漂亮,来洗澡的人也不会多。”

(夫)“我们有两个孩子,都在老家。生完以后,才来这里做浴池的搓澡师傅,平时没工作时就会骑车到附近玩,也去卢沟桥。”

(妻)“浴池供住,没有底薪,搓澡多少人就拿多少。平时我也做微商,卖化妆保养品,你看我现在脸都变小了,因为我用了紧致凝胶。”

在过去二三十年里,这些来做小生意谋营生的外地人,被城市拒斥在边缘地带,而长辛店庇佑了他们。尽管,长辛店失去了经济发展的动力,市政基础设施欠缺,成为所谓的“棚户区”,却依然包容着这些外地人,为他们提供着生活上的便利。

这些外地人也以日常生活与劳动创造反哺着城市空间,但这样的关系却被粗暴地抹去。长辛店拥有一套自发生成的社会关系和生态结构,可自上而下的城市发展逻辑并没有顾及这些。

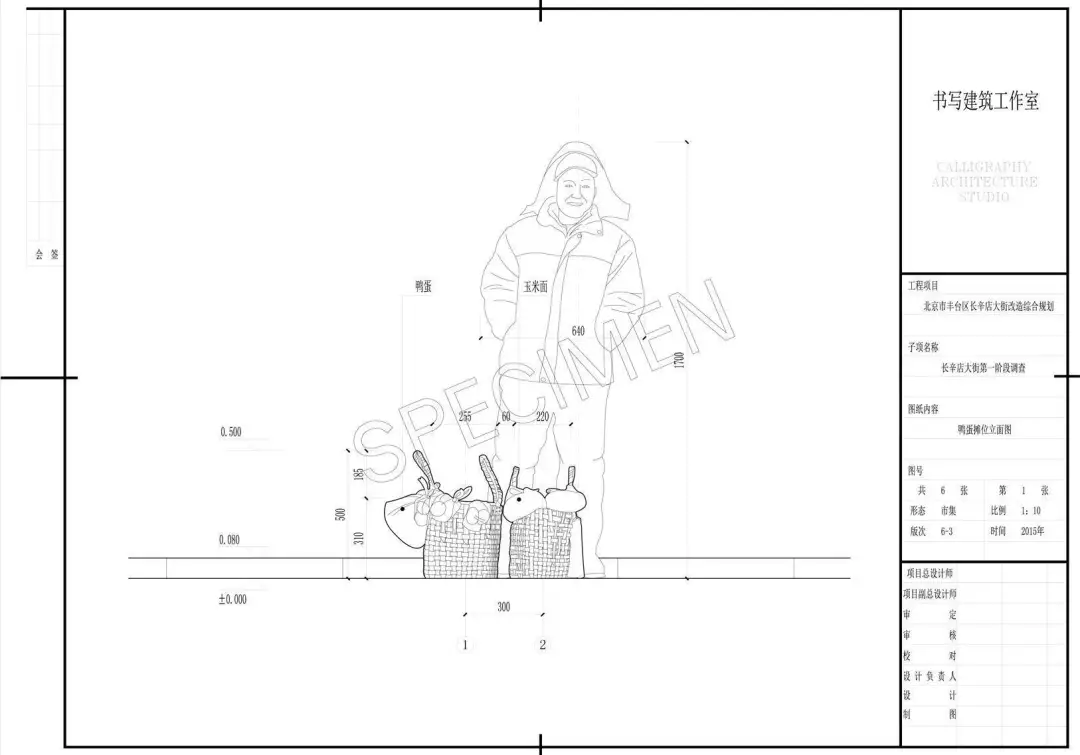

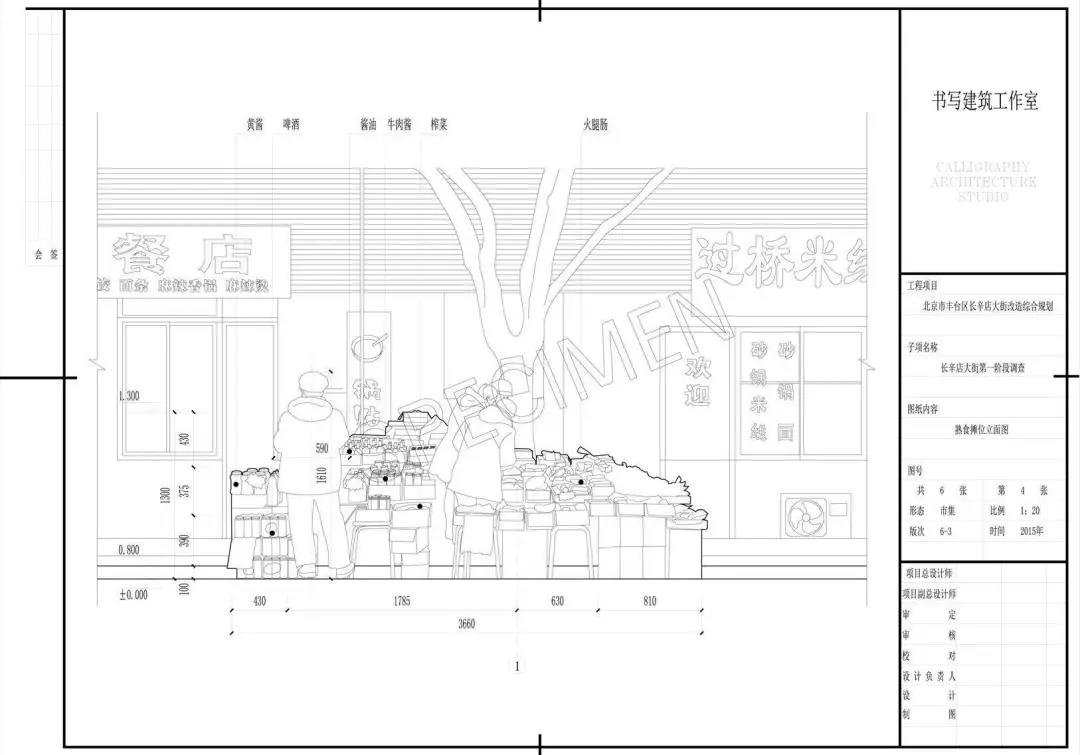

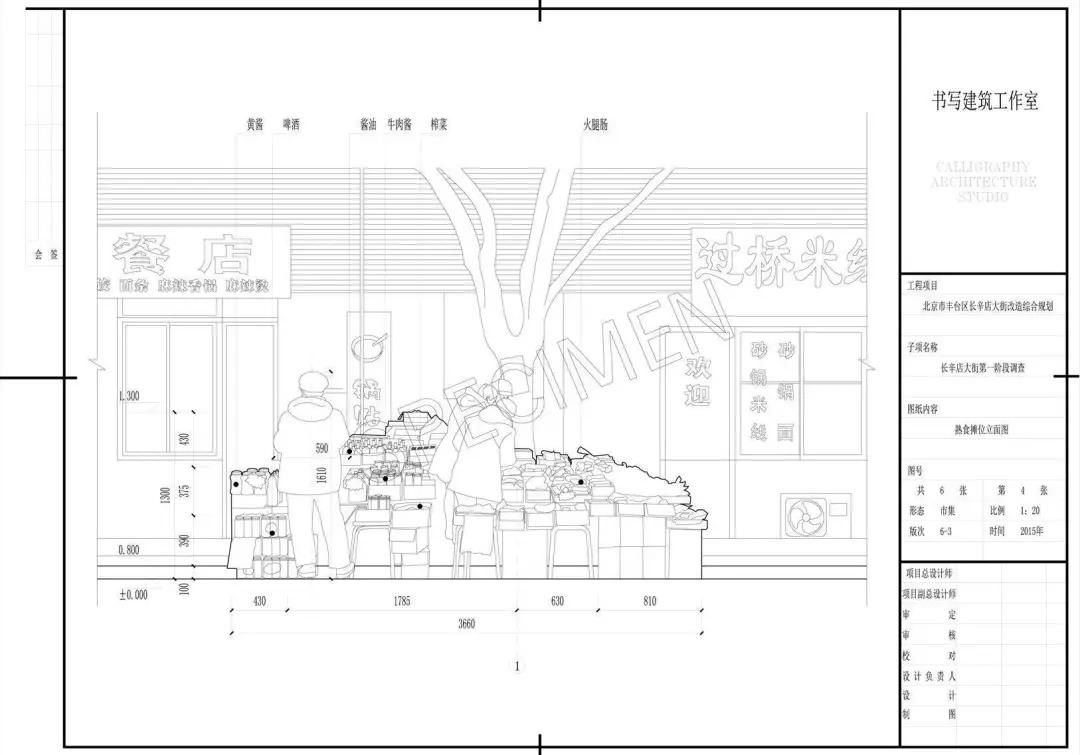

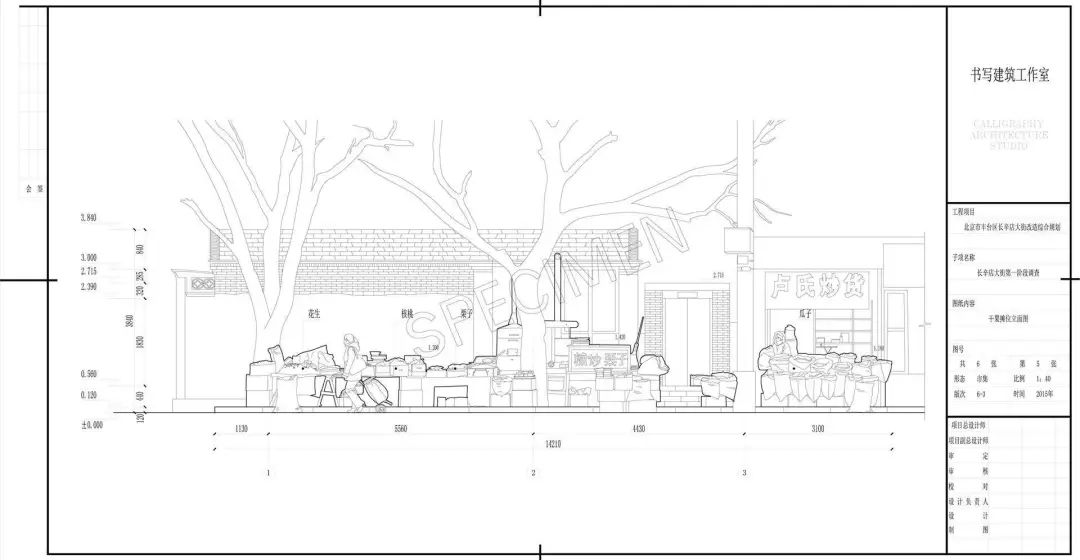

2015年初,小孔运用超写实的建筑绘图语言,合作完成“长辛店街五里长”系列作品,选择长辛店大街上的六个摊位进行测绘与相关调查。这些摊位包括不同的体量,不同的尺度,不同的形态,成果以A3图纸呈现。

常规的城市设计图纸,通常以“航拍”的角度俯瞰一个“想象中的未来”,但小孔选择要贴着地面,平视现实中已有的人、事、物,绘出充满烟火气的图纸作品,它是视觉的、嗅觉的、听觉的,用其自发生成的丰富性,抵抗那套自上而下、目中无人的城市发展逻辑。

至此,小孔的思考已经超越了长辛店,也从故事的讲述进入到了城市设计问题的结构性反思,以及对未来行动的探讨:“当日常生活一切丰富的可能性,回归到时间轴上的原点,我们将如何理解城市的过去,又将如何想象城市的未来呢?”

我们的城市,为何而生

过去几十年,中国的城市经历了无数的大拆大建,今天又开始新一轮更迭,一场场激进的城市化运动,令城市中的人们越来越无法捕捉旧时的生活场景。也正是在这处处可见的急速变迁当中,人们不假思索地接受了城市发展的“日新月异”。

这股城市化的力量,不仅体现在拔地而起的高楼和整齐划一的街道中,还悄然改变着在地居民的思维观念。小孔告诉我们,长辛店大街90%的居民“自愿选择”搬迁上楼,享受小区内整洁的环境和完备的配套设施,你还能阻止他们不成?

但被忽略的是,对于原生社区的集体抛弃其实从经济改制就已经开始。当长辛店的工人阶级褪去集体性、革命性,转变为市场经济之下的劳动力、消费者,当社会保障日渐衰落,生计变得无人兜底,经济因素便主导了人的大脑。因此,选择搬迁上楼而不是维护社区,与其说是在地居民的“自愿选择”,还不如说是过去二三十年的市场化转型在他们思维观念中的映射。

小孔并非反对城市发展,而是要用讲故事的方式唤起被人们忘却的记忆和主体性,并将之转化为社会更新的力量。小孔用长辛店和二七厂的百年沧桑呈现这个地理坐标的历史纵深感,同时横向剖切那些触手可及的街市景象,还原此处的多样性生态,并不断提醒人们当下城市发展中资本和权力背后的粗暴和残酷。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐