西北行记之兰州篇

- 大年初四

高铁到兰州是晚上八点多,兰州西站人不多。上次来还是19年的兰州马拉松,那时地铁1号线整装待通,记得我走前还想,明年再来,就有地铁了。但明年没能来,此后的三年都没能够。再来时,兰州的地铁已经开通了两条线。

从西关什字出地铁,是张掖路步行街,逛街的人三三两两。兰州似乎没有西安冷,也或者我渐渐习惯了西北的冬天。

拐向永昌路,没几步便是一家牛肉面馆。谢天谢地,只有要牛肉面,你让我干啥都行!很美味,一面一肉一小菜,19元。西安的大街上,开门营业的最常见的面馆便是兰州拉面,猜想回族人大概不过汉族的年。虽然我曾在一个回汉混居的城市生活过很多年,但我第一次注意到这件事,却是离开多年以后。

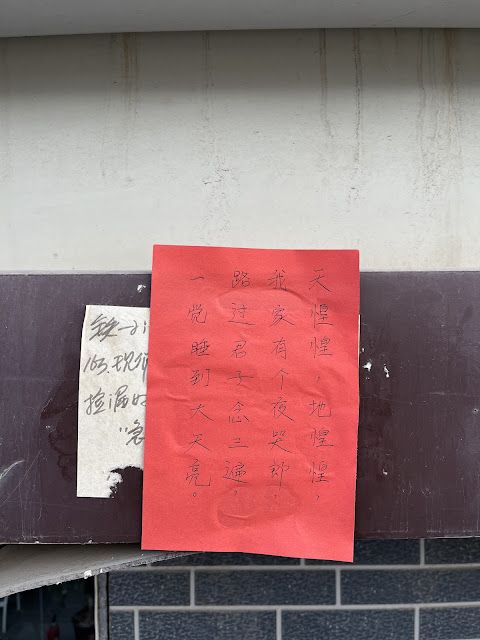

一个牛大碗,足以慰风尘

吃完就近住在如家,价格有点高。兰州的住宿历来小贵,兰州的房价也高,兰州似乎除了牛肉面,什么都贵。但兰州的经济发展水平,却是中国省会城市里的倒数。

躺着找兰州的秦腔演出,黄河剧院的新春场从初五开始,名家荟萃,一天一个全本,价格也比下午在西安看的那场亲民得多。可惜第一天的《黑叮本》是我唯一不想看的戏。纠结良久,把初六上午返程的火车票退了,买了张初六晚上的《金沙滩》,主演刘随社。

春运的火车票不好买,此前退了的在陇南中转,把漫长的行程一分为二。这回推迟了出发时间,咬牙买了张直达的车票,通宵,硬座,寄希望于上车补个卧铺。

- 大年初五

早起想洗澡,水放了几分钟不热,遂下决心搬家。换去昨天犹豫不决后来错失良机的丽枫,和西安那个应是连锁。但位于兰州正宁路的兰州丽枫,虽然价格和位于西安胡家庙的西安丽枫差不多,条件却差了不少。唯一好处是有窗,阳光可以穿透玻璃窗,洒满一床。

窝在阳光里读了会儿书,又写了会儿字,中午一点多出门,计划去爬兰山。想着爬山会热,没戴那顶可以捂着耳朵和后颈的毛线帽。走到街上就后悔了,有风,吹着疼。

路边停着很多共享单车,车座上落满灰尘,许久没人骑的样子。后来我在很多共享单车的停车点看到这种景象,不知道是因为果然放了很久,还是因为兰州的浮尘原本大。

兰州是个东西狭长的城市,主城城关区从北边的黄河到南边的五泉山脚,不过五六公里。我在这个城市里,很少打车,交通基本靠走。

当年生活在这里时,也三天两头爬五泉山,到兰山之巅。这次故地重游,惊讶于五泉山上的寺庙之多。而兰山顶上,竟然也有个很大的寺庙,叫普照寺。普照寺建在海拔二千多米的山顶,适逢春节,人际罕至。院子里风吹过,挂在殿角的铃铛叮铃做响。

兰山顶也比我记忆中高,从山脚爬升超过六百米,最高处海拔2130米。有个三台阁,爬上去,能看到山下的城市。钢筋水泥鳞次栉比,黄河只在拐弯处露出一点。钢筋水泥外,也是光秃秃的山。那些山,即便在夏天,也没有多少植被。天是蓝色的,但半空里,果然罩着灰尘。

三台阁和普照寺之间,是个公园,有个直升机悬在半空。是真的直升机,退役的那种,供人参观。一个中年男人,很认真地给大概七八岁的孩子讲螺旋桨的工作原理。我经过时,听他说到扭矩。心想,好专业啊,是我爹就好了。然后又暗自失笑,为什么不想那孩子是我儿子就好了呢?大概我这大半辈子总梦想有个厉害的爹,从来没想过有个厉害的儿子。

下山时戴上了口罩,一是脸真的疼,二是怕碰见熟人。为了自由,我甚至没告诉我妈我去了兰州,怕她告诉我哥。后来回家说起,她把眼一瞪,说你看你那样子,去了也不看一下你哥。我说我要是跟他打起来,你帮谁?她说她谁也不帮,她死了算了。

下山花了半个小时,膝盖有点疼。山脚有一段路结了厚厚的冰,我几乎是半蹲着手扒路沿往着挪。我对冰面有阴影,我曾在那上面摔断过手。还遇见一只小狗,冲我汪汪叫,并不害怕我的回汪。我对狗也有阴影,小时候村里的狼狗伤人是司空见惯了的。我妈比我阴影面积更大,平日一起散步,遇到小狗也要远远绕行。有次,我牵着她的手,路旁有人在给狗梳毛,她一边走,一边歪着头和狗对视,胳膊使劲,脚步畏缩,随时准备撒腿就跑的架势。那狗不知做何感想,真的试图冲过来,她也真的跑得飞快,潜能被完全激发,再不像个八十多的老太太。

山脚的村子周边,残留着一些大清零时代的遗迹。

在五泉山公园外的广场上,几个中年女性和一个中年男性保安吵架,女人们非常厉害,拱着身子往前耸,把那男保安围在垓心。

经过的第一家牛肉面馆排长队。心里纳闷,怎么兰州人也像没吃过牛肉似的,要跟我们外地人抢位置呢?第二家好些,有空位。坐下来吃了当天第三碗牛肉面。出门不远,又看到一家咖啡酒吧。犹豫着走过了,又返回去,坐在靠窗的位置喝了两瓶白熊。主要是想歇歇脚,吃牛肉面那点功夫,不足以消除上山下山的疲劳。还不到六点,店里有一桌五六个年轻男女,在打牌聊天。我一边吃着赠送的花生,一边啜着啤酒,窗外的光线渐渐暗下来,街头灯火亮起。

然后再走路回酒店。经过正宁路夜市,进去逛。刚吃饱不久,又想吃点烤肉。坐下来点了单,就后悔了。这夜市的摊贩全是回族人,只给吃肉,不给喝酒。我记得很多年以前,那些烤肉店里,以及路边的烤肉摊,都是有酒的。却万万没料到,声名在外的兰州市最大的小吃夜市,是没有酒的。吃烤肉不喝酒,算什么正经人?我没吃完,带着情绪剩了几串。

我把这些照片发去微信群,小n说,没有一个想吃的。

从夜市出来,就算打过卡了。在路边商店买了几罐啤酒,拿回酒店过过瘾。

- 大年初六

直睡到日上三杆才起床。舍不得闯进来的阳光,但到了退房时间。

和昨天背道而驰,往北找黄河。以前来,多在黄河边活动。尤其下午,喜欢去老年公园看自乐班唱戏。多年前有一次看戏正投入,有位大哥走过来,请我一起去喝茶。丈二和尚摸不着头脑,心想这是哪出?我这么害羞的人,当然一口回绝。回来想想事情蹊跷,网上一搜,原来那里是个同志据点。再去,就暗中观察,果然看到一些“形迹可疑”的人。还经历过两次被搭讪,一次是几个年轻人,在我身后嘻嘻哈哈。另一次,是个老头,在十几米的距离跟着我,直到我出了公园,上了公交车,他才转身回去。不大懂,莫非在自己未曾察觉的角落,我的某些同志特征过于明显?不然,公园里直来直往,同志们总不至于色胆包天到见男人就要上前试探一二?那个时候,已经是我离开兰州后的故地重游了,颇遗憾,假如我早几年知道那个地方,在那个城市的生活也许会多一点色彩。

但是后来再回去,完全没人理我了,如当年般“形迹可疑”的人,也难觅踪影。当然是时代变迁,同志们的交友渠道,都转去了线上所致。那地方总让我想起白先勇笔下的“新公园”,它曾承载的那些东西,尽管时过境迁,必定阴魂不散。

我那天背着双肩背包走去黄河,半路上绕进小巷,找到一家金城炒面馆。一碗炒面片,一份牛腱肉。兰州的牛肉面馆和炒面馆,都有牛腱肉。牛肉面馆的牛肉,一份通常一两八九块,只薄薄三两片,不用调汁,倒进去面碗里浸了牛肉汤吃。炒面馆里,同样的肉,二十块钱,大概二两,切厚片,浇上辣椒油,撒上芫荽,就着面吃,不用加热。有一年,兰州的虎子寄来一块牛腱肉,一群朋友在山哥家吃饭,刀工顶尖的墩子手火哥将牛肉切得一片和另一片相若。但是我一不注意,他将切好的牛肉放进微波炉加了热。那牛腱肉,立马像变了另一个人,完全失去了风采。前些年,我哥我姐每回来看父母,带米面油,总被我嫌弃,讲他们农村习惯不改。米面油又重又占地方又不值钱,何苦千里迢迢带来呢?小时候大人们走亲戚,带的馒头。有些人一行走好几家,自行车后座上捎一大袋,每家留两个,就算不空手而来。我哥问那带点儿啥,我说你带点稀缺的东西,我这里有钱也难买到的东西。他问那是啥东西,我说牛腱子肉。于是之后,除了米面油,再加上牛腱肉。今年春节前,有一天他私信我,说寄了两斤牛肉,让我查收。我说好。问他过年来不来,说不来了,新冠之后还未完全恢复。我说哦。我们之间已经越来越无法对话了。从他寄肉前很多天,我就追问老妈我哥过年来不来呢?她说不知道,人家没说。我说你们娘母俩真的是天生一对,听起来隔三岔五打电话,但关键信息,一个不问,一个不说。

写得那么热闹,刚才一看,没有留下肉的照片。

兰州的牛肉面馆经常很堂皇,对于很多外地人来讲,近于奇观。“不就卖个面,至于吗?”但那家炒面馆小得惊人,只有四张小桌子。我进去时,有两个骑手在等餐。问老板,是不是要等很久。骑手抢答,不需要,他们炒得挺快。我坐下来,一边玩手机,一边听骑手抱怨平台不公。店是年轻的回族夫妻经营,我吃面时,他们在后厨和远方的亲戚视频聊天,一个讲完换另一个,我听见他们的笑声。

巷子和面馆都太小,出了面馆,我就迷了路,自此未调回正确方向,虽然走到了黄河边,却未能走去公园。想到反正晚上要去剧院看正规大戏,便随遇而安,走走罢了。那年的公园,一些自乐班里很有一些颇有实力的老演员,一看就是从专业岗位上退下来的那种。我离开兰州后再回去,很多就再没见过了。常常想,不知道是不在了,还是不在了。

后来在星巴克耗时间。对面的大哥,和我一样,喝完一杯,又去点了一杯。再后来,有人说要从安宁赶来见我。我说不了,我很快要去看戏,没剩多少时间见网友。但他执意要来,我说那你随便。他来了,我们从黄河边走去皋兰路,路上他请我吃了牛肉面。他说要请我吃好的,我说对此时的我来讲最好的就是牛肉面,最后一顿了,我连夜的火车离兰。他是个已婚男,老婆孩子都在兰州,他平常独自在遥远的瓜州工作。这是我不能想像的生活,不是因为瓜州遥远,而是,骗婚。我当然没说出口,还给了他我不常给人的微信,但心里知道,我们不是一类人,联络会无疾而终。

晚上的戏很精彩,大剧场,我坐在第一排最边角的位置,虽然有点偏,但能清楚看到刘随社,那是平常只在电视上见过的“角”。我本来期待乐队同在台上,我想看司鼓。我小时候注意过板胡、注意过梆子,甚至注意过手风琴,就是没注意过司鼓。也是在我即将离开兰州的那个时候,突然被公园自乐班里的司鼓手吸引了。司鼓是整个乐队的灵魂,筷子粗细的鼓槌敲在鼓面上,响亮又不至于像架子鼓那样刺耳,时而激昂,时而和缓,引领着队伍前进,后退,迂回。我一度头脑发热,想要买个鼓来学学。当然没有结果,司鼓虽好,但不像其它乐器,它没办法独自成调成曲。黄河剧院的乐队,藏在戏台前面的“深坑”里,若非走到坑边,断然难以发现。于是,我整场没办法看到司鼓。但刘随社很厉害,六十岁了,中气依然十足,台上丝毫不见偷懒。秦腔本戏《金沙滩》三个多小时,他一个的戏份至少两个小时。我算是个戏迷,但我没有念没有做也没有打,单唱,也没法连续唱完一段十分钟的戏。

主角厉害,但有些配角就不大敬业,身材管理很成问题。这要是演一文戏,我还可找补说没准这人本身就是个油腻中年。但他演的武将,还挺厉害,就不大行。这是我第一次在戏台上看到大肚腩,还不止他一个。这可能也从侧面展示了这个剧种的没落。竞争不激烈,人才不流动。

我十点过早退,不是因为看烦了,而是要赶往十几公里外的车站。很幸运,赶上了最后一班往西站的地铁。很不幸,到了才发现,我要坐的火车并不从西站发车,而是就在距戏院不院的东站。从西站打车往回赶,赶到东站找不到身份证,去办临时证件人家又不在,眼看要发车,急得我披头散发。后来经人指点,用12306的电子认证二维码进站,刚刚赶上车。

那是个绿皮火车,从中国的最西端喀什开来,我只能买到硬坐,我要坐十二个小时,通宵不睡。