“中华坏女人”的伦敦三八游行

作者:范女士 2024/03/11

这是一场临时起意的游行活动。

3月7日晚上在东伦敦,Queer East电影节放映的纪录片《中华坏女人》结束,影院一亮灯,我便看到一位女生站起来大声宣告:“明天晚上六点半在特拉法加广场(注:位于伦敦市中心,是抗议活动的主要举行场所之一)有国际三八妇女节游行,欢迎大家来参加!”我特地为庆祝三八空出来的日程也终于有了安排。

3月8日正午,我带着几块用搬家纸箱裁出来的硬纸板,苦恼着一会儿该在上面写什么内容,一边前往参与伦敦三八妇女节游行的物料制作。

2023年已经逝去,白纸运动的海外抗议浪潮也逐渐趋于平息,通过这段“街头抗议淡季”,我想疗愈自己在一系列男性主导的民主活动中所遭受的创伤,包括“男言之瘾”(Mansplain,指默认她人所知甚少并居高临下地对其进行说教)对我们女权酷儿行动者声量的压制,甚至是在活动现场对我们本人的冒犯与骚扰;但我又十分怀念能和姐妹与酷儿伙伴们一同愤怒、并肩作战的时光。

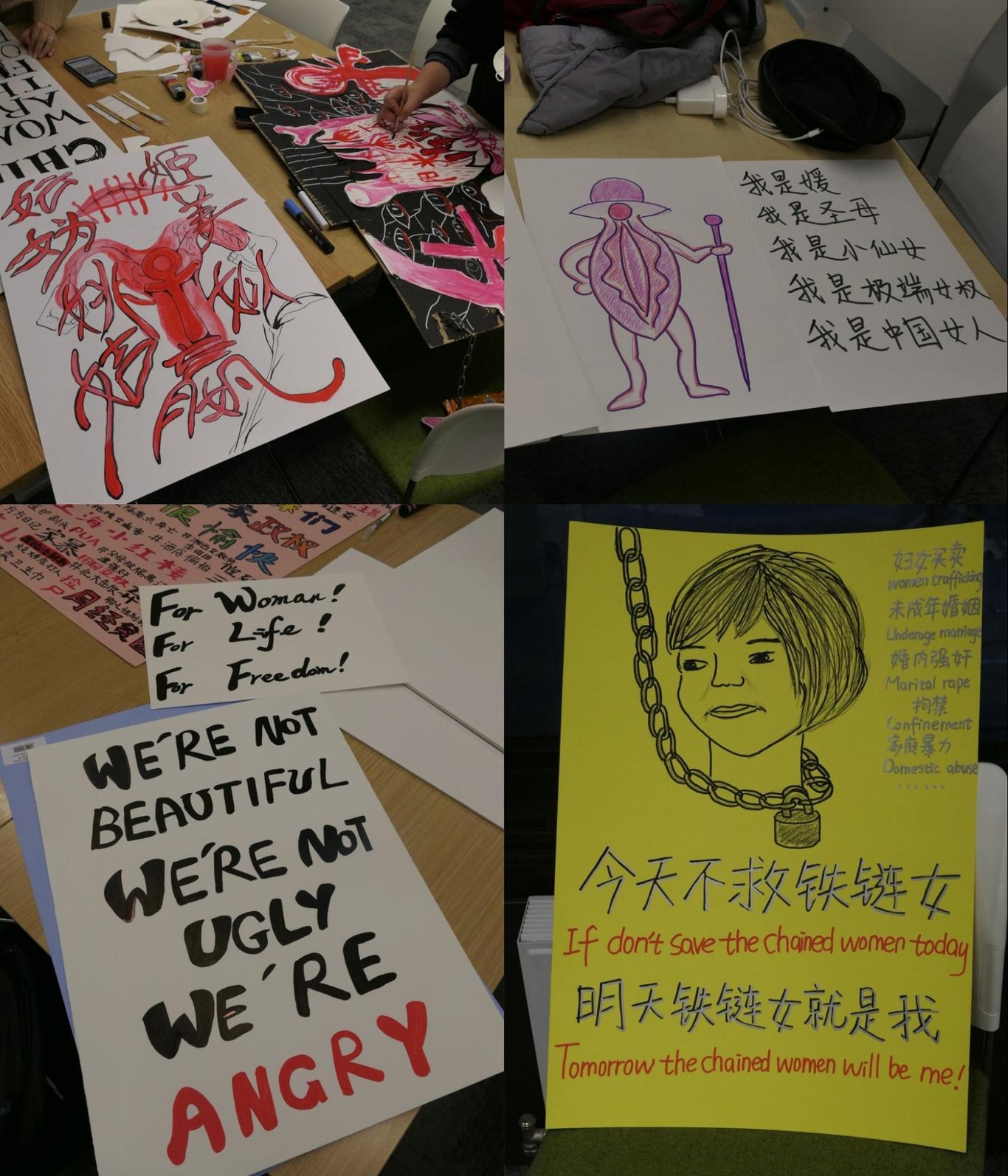

在物料制作地,我到得比较早,一进门,只发现两个看起来比较内向的女生,对着面前平平无奇的纸板,安安静静地搜查资料。我埋头的功夫,熟悉的朋友打过招呼后也加入了进来。神奇的是,女性只要聚集在一起,就好像能迸发出魔法般的创造力。刚落座时,我们都在默默构思,接着一边专心创作一边闲聊几句,又转悠着,对彼此的作品互相夸赞,最后收拾东西准备向游行集合地点出发时,甚至开始有些担心我们一下午的创意结晶太多,一会儿参加游行的人拿不下。

今年的游行路线灵感来自去年。去年国际妇女节,Women’s Strike Assembly(英国妇女罢工会)组织了在伦敦特拉法加广场的游行,为“妇女、生命、自由”呐喊的伊朗行动者们在广场一侧挥舞着国旗,而中国女权行动者们带着自己做的标语,在茫然中,靠着口罩之上的眼神识别出姐妹,抱成一团。我们也试图站在广场中心的阶梯上,举起写着“女人没有国家”的红旗,用普通话喊“父权不死,极权不止”的口号。尽管有一些路过的西方面孔对我们投以闪光灯的关注,但我们总觉得有一道无形的墙隔在我们与一旁的国际队伍之间,我们无法融入她们的集会。那天还下着中雨,我们手里的标语牌淋湿了,变得软塌塌的,旗子上的颜料也开始掉色。或许是意识到了这里不是我们的阵地,一个姐妹提议说:“不如我们去中国大使馆吧?”于是我们冒着冷雨,行进至中国驻伦敦大使馆,为当时还没有被释放的白纸青年女性们声援。

不知道是否是天气的关系,今年来参加游行的人比去年多了不少。可特拉法加广场却没有一点节日的氛围,这里也没有其他国际妇女节的游行。由于制造物料耽搁了一些时间,我们带着大大小小的牌子和艺术品赶到广场时,已经快七点了,于是大家决定拍一张合照,就浩浩荡荡朝着中国大使馆游行而去。

有一位姐妹带了音响来,大声播放着由Gloria Gaynor演唱的《I Will Survive》,领在队伍前面,节庆欢乐的氛围瞬间感染了整支队伍;另一位姐妹拿着喇叭,开心地祝过路注目的女性们“国际妇女节快乐”,她们也都略微惊喜地回应了我们。令我们感慨的是,法国、西班牙的妇女节游行排场非常盛大,可英国人好像并不怎么庆祝这一天。我不禁想,那英国女人的节日是哪一天呢?连性别平等指数全球第一的冰岛女性都发出了“你管这叫平等?”的罢工口号,英国女人在什么日子发声、欢庆甚至发疯呢?(第二天才发现今年英国妇女罢工会举办的抗议活动,在另一个广场,主题是声援巴勒斯坦。)

“Chinese women are the future of feminism”(中国女人是女权主义的未来)的标语举在队伍最前方,骄傲且自豪。行至中途,有一位操着西语口音的白人女生Arantza带着她的男性伙伴兴奋地问,可不可以加入我们的队伍。大家欣然答应,并把我们制作的标语牌递给她们。Arantza听不懂中文口号和中文歌曲,但这丝毫没有影响她对妇女节游行的激情,一蹦一跳,跟着节奏挥动标语。她的声音也十分洪亮,我们邀请她拿着喇叭用自己的语言喊口号,她和朋友高呼“Gora borroka feminista”——这是巴斯克语的“为女权而战”。对我个人来说,即使生活在海外,这样跨越语言和文化背景的联结瞬间也是不可多得的。

就这样欢快地走了半小时,我们到了大使馆建筑林立的街区,只有中国大使馆的门口站了三位安保人员,其中一位还在十字路口,熟练地引导我们到马路中间一片类似于中岛的区域——看来他们早有预料。没过一会儿,两位英国警察也上前询问我们是什么活动、会滞留多久,提醒我们注意车流,且告诫我们要跟中国大使馆大门口保持距离。对于没有跟当地警方提前报备的小规模游行活动,这些口头的报备算是基本流程,去年有一位女性警察,交代完活动内容之后,我们还祝她妇女节快乐。

这次“无组织、无纪律”的去中心化活动,没有人制定过流程表,于是就到了女性集体智慧再次施展“魔法”的时刻!我们竭力向中国大使馆喊话,“中国女权不是境外势力”,“把国家还给女人”,“中国女权是女权的明天”,呼吁释放中国大陆Metoo运动的发起者黄雪琴、记者张展、女权行动者李翘楚、跨性别运动人士赖可,和所有被关押且受到不公平待遇的异见人士和良心犯。有一位姐妹还在现场表演了脱口秀。

也有部分女权主义者站出来用喇叭发言:

“我们要敢于问责,指认国家是妇女问题的最大制造者。今天我们在这里,我们还享有自由,一定要勇于发声,不只是为了那些被逮捕的女权主义运动者们,还有所有被压迫的人。我们要去指认这个系统,是它制造了各种不公。我们也要去为藏族人发声,为维族人发声,他们跟我们一样都是这个系统的受害者。我们一定要立场坚定地反对殖民女权主义,反对白人(中心的)女权主义,我们和全世界所有被压迫的人站在一起!”

“我们曾经也可以在公共空间发表自己的意见,发表自己对女权、对人权的想法。但是现在的中国已经跟以前不一样了,这一切的变化大家也都一年一年地看着。我们都知道是因为什么,但是这栋楼(中国大使馆)里的人可能装作不知道是因为什么,或者他们并不在乎。今天我们在这里就是想让他们看到,还有人在意这些事情,还有人想和2013年的女权行动者一样,说出这些话让他们听见。”

还有一位姐妹手持“When there are nine”的标语,这句话来自前美国最高法院大法官金斯伯格。每当金斯伯格被问到“最高法院有多少女法官才够”的时候,她总是回答,“直到9位全部都是女性”。这位手举标语的女权主义者高声喊道:“把政治局常委全部换成女性,我们要女主席!”

Arantza也用英文发言,呼吁更多人注重女权主义与种族、阶级、民族和性取向等不同身份维度的交叉性。她还现场演唱了一首歌曲《Canción sin miedo(无畏之歌)》的巴克斯语版本,这首歌批判了针对妇女的暴力。歌词的每一个字我都听不懂,但我却被旋律所传达出的悲痛和力量感所深深触动。我们也一同合唱了《女权之歌》,2013年中国女权主义者们为宣传“消除对妇女暴力日”,在北京地铁车厢内快闪演唱的就是这首歌,但我们还是觉得,缺少一首完完全全属于中国女权主义者的中文歌曲,词曲写的都是我们自己的故事,能在中国女权主义者聚集的场合传唱开来。

也有几位中国男性参与到我们的游行中。在自由发言环节,一位女生拿着喇叭问,有没有人想说点什么,有一位中年男性从队伍边缘窜到中间,朝喇叭伸出手,但被那位女生以“女性优先发言”为由拒绝了。过了一阵子,我隐约听到退回到队伍边缘的那位男性跟周围的人发牢骚,抱怨自己没有机会讲话,“男人也备受歧视”云云。待我再回头朝他原先所在的方向看去,他与同来参与游行的一位中年女性已经离开。

还有另一位中年女性行动者Lydia,我曾在一系列抗议活动中见过她几回。当Lydia被鼓励公开发言时,她婉拒了,不久后她也与同行的男伴一同离开。

在这样有风险的场合公开发言,确实需要更多的勇气,但这次参与者们没有争先恐后地发言,我想其中一个原因是,女性的话语权在日常生活中的种种场合经常被男性剥夺,以至于这不仅需要习得勇气,还需要习得公开表达能力。

作为新一代的女权运动主力群体,我们有更多的教育资源,能接触到女权主义理论,网络也使得与性别研究的信息更加可得,相关议题的线上讨论帮助加深了我们对女权主义的理解,但这些空间可能在无形或有形间,将比较年长的女权主义者或女性行动者拒之门外。十分遗憾,这次我们没能听到经验丰富的女性行动者们分享她们的思考与诉求。

3月8日,新闻杂志《歪脑》的播客栏目“你那边几点”发布了一期播客《米兔事件再发,与三代中国女性行动者谈谈她们在海外的抗争》 。嘉宾之一的罗胜春提到,在被动进入维权斗争后,她慢慢觉醒了权利意识:“这些人权律师回到家里之后,很大的冲突就是,他们想象不到妻子在这几年当中成长得那么快,变得可以跟他们平等对话或者一起来探讨人权,而他们还把妻子看成是一个附属的角色。”

她还认为,正是这些占主导地位的男性律师们没有与女权运动合作的意识,女性的智慧完全没有在前期的公民运动当中发挥出来:“最近我就觉得,丁家喜如果一两年内出来的话,我觉得我首先要跟他做的工作,就是进行教育。”

现场也有姐妹对这期播客发表了感想:“我们应该关注到每一个女性她个体的价值,而不仅仅是她作为某一个人的附属,作为他的妻子、他的母亲、他的女儿。”

约莫一小时后,在寒风中,这次妇女节游行走向尾声。一位姐妹兴奋地对着大使馆喊:“中国大使馆的女性同胞们,节日快乐!我不知道中国大使馆过的是‘女神节’还是‘女王节’,但是我们今天就是要过国际三八妇女节!”她起了这个头,其她姐妹们便接二连三地送上祝福。“祝你们和男同事同工同酬!”“祝你们不用给男同事端茶倒水!”“祝你们都是男同事的领导!”“大使馆里面的男人们,给你们的女同事说国际妇女节快乐!”

三八妇女节的游行氛围没有六四集会或白纸运动那样严肃,更多了几分欢乐感。中国大使馆建筑里的反应,也是我们刺探其态度的一大“指标”:这两年的妇女节游行方阵走到中岛,窗户里都有灯都亮着,有几扇窗户还不会拉上窗帘,偶尔能看到使馆工作人员好奇地拉开窗帘的一条缝;若是后者那样的抗议活动,大使馆的窗帘总是紧闭着的。我们猜测,他们可能觉得我们这些“中华坏女人”是在闹着玩。

“处今日女子革命之时代,吾决不望女子仅获伪自由、伪平等也,吾尤望女子取获真自由、真平等也!”1907年,何殷震在《女子解放问题》中的宣言振聋发聩。一百余年后,为了真自由、真平等,我们现身齐聚,我们占领街道,我们摇旗呐喊,在世界各地发出中国女权的声音。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐