自然有權力問題:讀Shiho Satsuka《Nature在翻譯》

Shiho Satsuka, 2015, Nature in Translation: Japanese Tourism Encounters the Canadian Rockies. Duke University Press.

「Nature也許是語言裡最複雜的一個詞。」──Raymond Williams

博客來的Okapi網站定期有常駐的譯者專欄,我很喜歡讀,總覺得窺見一些以前未曾知曉的後台秘密。例如有時候譯者們反覆斟酌一個詞,變著花樣地翻譯它而不落入冗煩。有時候則是口譯場合,譯者面對的是各地各種的專有名詞,檀木與穿山甲之類,如何快速反應成了最大考驗。其中還有專門考察台灣戒嚴時翻譯亂象的賴慈芸,在她後來出版的《翻譯偵探事務所》裡開頭就說:「翻譯不外乎權力。翻譯涉及兩種以上的語言,而語言從來都不平等,強弱之間自然有權力問題。」

讀到最後一句,在歪讀跟超連結之中我突然想到Shiho Satsuka的《Nature在翻譯》,全書講的不外乎自然,翻譯,跟權力問題。

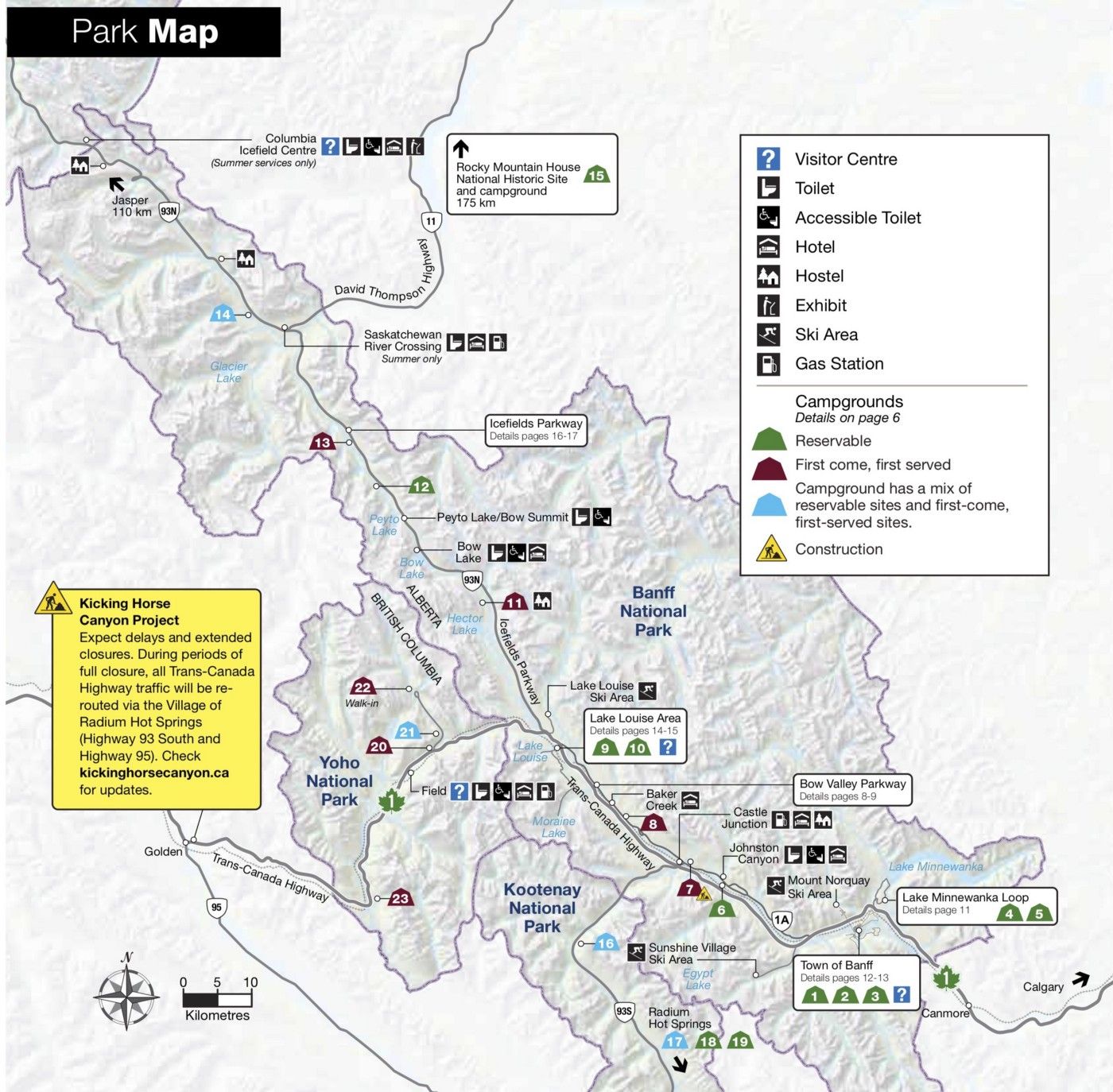

這本民族誌寫的是一群厭倦了國內老派的職場風氣,覺得悶,決定出逃到國外尋找自我的日本年輕人。他們大概二十到三十多歲,女性居多,深受電視裡北美洲壯闊的自然山野吸引,因緣際會落腳到加拿大的班夫(Banff)小鎮,成為當地的觀光導遊,專門帶領日本觀光客遊覽班夫國家公園與洛磯山脈(Rocky Mountains)的景致。

對這群年輕的日本導遊來說,班夫的生活很接近他們夢想中的美好模樣。早在日本的時候,他們就著迷滑雪或登山之類的戶外活動,嚮往冒險與野趣,可惜普通上班族難以時常請假,更不用說去追尋自我。如今來到班夫,眼前白山黑水,日常工作就在「大自然」裡,他們終於可以從事自己所愛,生命裡有著明亮的目標。他們感覺在與「大自然」近距離的接觸中,找到了自我的意義。

2001年,班夫國家公園推出新政策,開辦「國家公園自然導覽」的培訓課程與資格考,許多日本導遊為了營生,即使覺得是額外負擔仍舊報了名。但才過不久,他們的態度就轉為興奮而熱切。正如他們拿到的授課講義裡的句子:「過往幾乎沒有原生的班夫人,在此定居的人往往是從外地旅行而來……。然而因為感受到這裡自然美景的震撼,並且深愛著這個地方,這些旅者選擇成為了班夫人」,當不同學識背景的講師分別介紹了班夫附近的地質構造、物種分布、生態系統,以及整個地貌的形成史,並且帶著大家多次實地踏查時,日本導遊們感覺自己擁有了一套嶄新且強力的語言,可以更好地講述那神祕的「自然」,而且跟班夫這塊地方有了更深的羈絆,從此不再是外人。

然而明亮的理想背後仍舊是重重的陰影。比方說,班夫當地的旅遊公司裡,負責訓練新人的資深導遊カトリさん極其嚴厲,不僅要求導覽必須誠懇,得用標準而鄭重的日語,甚至還規定女性的髮色應該是「自然的」黑色。這種蠻硬、擺輩分的作法超級衝擊初來的日本年輕人。他們難以想像,抵達心目中「自由國度」的加拿大後,入行公司的作風竟然毫不「加拿大」,反而更近於他們厭惡的國內老派職場,總是論資排輩,處處有刁難。就像他們也不懂,為何カトリさん常常以「機智」很重要為理由,在前一天才臨時通知所有人接下來的實習導遊行程,導致所有人無從準備,壓力爆炸。

另一方面,即使他們熱切參與培訓課程,並且努力學習,這群導遊仍舊感覺自己與國家公園試圖傳達的「自然」概念有段距離,難以親近。在資格考的口試現場,國家公園方的口試委員發現這群日本導遊明明可以駕馭龐雜的生態知識,侃侃而談,但卻常常沒有「內核」──他們樂於向遊客說明班夫的一切,但毫無「教育」遊客的動機,從未講述什麼是好的生態,怎麼親近自然才是好的。可是日本導遊們也困惑。對他們而言,自然並非死物,每個人在親近自然時感受到的氛圍與情感也不同,導遊有什麼資格與能力代言一種特定的「自然」?難道不該是導遊對遊客講述有關「自然」的知識後,再任由遊客自行發揮,去理解、感受與想像嗎?

穿過前述重重的個人奮鬥與磨難,人類學者並沒有停留在這群日本年輕人勵志故事般的異國求生記。Satsuka要告訴我們,這一切都可以回溯到明治維新時候,nature跟subjectivity的翻譯史。

1870年代,「西洋」的知識隨之在劇變中的日本流傳,許多新概念需要被釐清、翻譯。nature是其中一個,subjectivity是另外一個,兩個詞都涉及歐洲人文社會知識的基本假設或想像,比方人最基本的狀態、權利,甚至是社會裡一個人之為人的條件。然而,政治、歷史演進不同,各自擁有的概念與詞彙也未必相同,要怎麼翻譯就成了大問題。以nature為例,明治時期的知識份子就至少提出「天地」、「萬物」、「造化」、甚至更複雜的「森羅萬物」來處理這個單詞在歐洲所涵括的複雜意念。在綿延十幾年的一連串論戰後,結果我們都知道了:nature如今習慣稱「自然」,subjectivity則文謅謅一點翻作「主體性」──現在中文詞的用法也是承襲這條路而來。

即使名義被定下了,究竟「自然」與「主體性」指的是什麼?怎麼適用於日本社會?仍舊是一段長久的磨合。回到班夫的這群年輕人,Satsuka說,我們在他們的遭遇上看見的正是這段未曾結束的掙扎。

例如他們對於「自我」的執著,甚至對「自由西方」近乎天真的嚮往,其實反映的是日本戰後深受美國大眾文化,開始思索個人意義的歷程。特別是隨著新自由主義更進一步擴張,講求個人責任與實踐的力量更強,這群日本國內的年輕人大受鼓勵,投奔了心目中充滿個人自由的加拿大,也才會有後來的衝擊與挫折。Satsuka很清醒地指出,這群日本導遊對「自我」(或說subjectivity,主體性)有種近乎盲目的迷戀,卻忽略了即便是「自我」本身,也往往是在其他人的互動中誕生。事實是, カトリさん時常臨時拋出實習的導覽行程,其實是因為現在競爭激烈的旅遊業裡頭,每間旅遊公司都必須擁有可以配合消費者的彈性。這完全不是他們想的「舊日本陋習」,反而是那個推動他們追尋自我、並帶著他們抵達班夫的「新自由主義」。

同樣地,班夫國家公園會推出「自然導覽」的培訓課程與資格考,也是因為新自由主義政策下,政府限縮營運經費,國家公園只好將導覽工作委外交由旅遊業者經營,試圖創造雙贏。在最初的構想裡,這套課程的核心是由國家公園與相關NGO培訓出一批「自然譯者」,讓他們成為大自然與遊客之前的橋樑,一方面把大自然的奧妙翻譯、傳達給遊客,一方面也透過這樣的翻譯,傳達更正確而良好的生態、保育觀念。

乍看沒有問題,但從日本導遊們難以徹底融入的狀況,就可以發現這仍舊涉及nature的翻譯難題。Satsuka解釋,在國家公園的想像中,自然佇立遠方,需要一位權威的譯者(也就是專業的導覽員)來轉達自己的奧妙。而要成為權威譯者,就需要熟悉這套奠基在現代科學上的種種知識。在國家公園方的預設中,這套知識既專業而且世界通用,足以幫助我們更好理解自然。可是就像日本導遊們在培訓課程中的困惑,他們就算擁有了一套新的語言,卻還是在模擬導覽時遲疑,不知道該怎麼翻譯自然給遊客們,自己的身分又是什麼。Satsuka強調,問題關鍵在於本來有存在著很多種理解、親近「自然」的方法。用直白的比喻說,就有點像藝文界先宣稱有位大師的作品非常重要,值得推廣閱讀,但所有人卻又必須經過特定的譯本才得以接近大師。但其他的譯本、甚至直接與大師互動的方法難道不存在嗎?

於是還是回到前言,翻譯不外乎權力。Satsuka說,班夫當地的日本導遊們雖然對自然導覽的方式有惑,但卻把此歸咎於個人的努力不足,因此每個人都更努力苦讀,希望以此通過資格考。然而問題的關鍵其實不在個人,我們應當更加警覺翻譯必然涉及強勢與弱勢,而且不只停留在語言概念層面。在這點上,Nature永遠在翻譯。而翻譯,「強弱之間自然有權力問題」。

Shiho Satsuka是多倫多大學(University of Toronto)人類學系副教授。她在加州大學聖塔克魯茲分校(University of California, Santa Cruz)取得人類學博士,受業於Anna Tsing、Lisa Rofel和Hugh Raffles等人。Satsuka關注日本與北美的知識政治、文化翻譯與觀光產業,並同時是Matsutake Worlds Research Group的一員。《Nature在翻譯》是她的第一本書。

關鍵字:環境人類學、自然、翻譯、觀光、加拿大