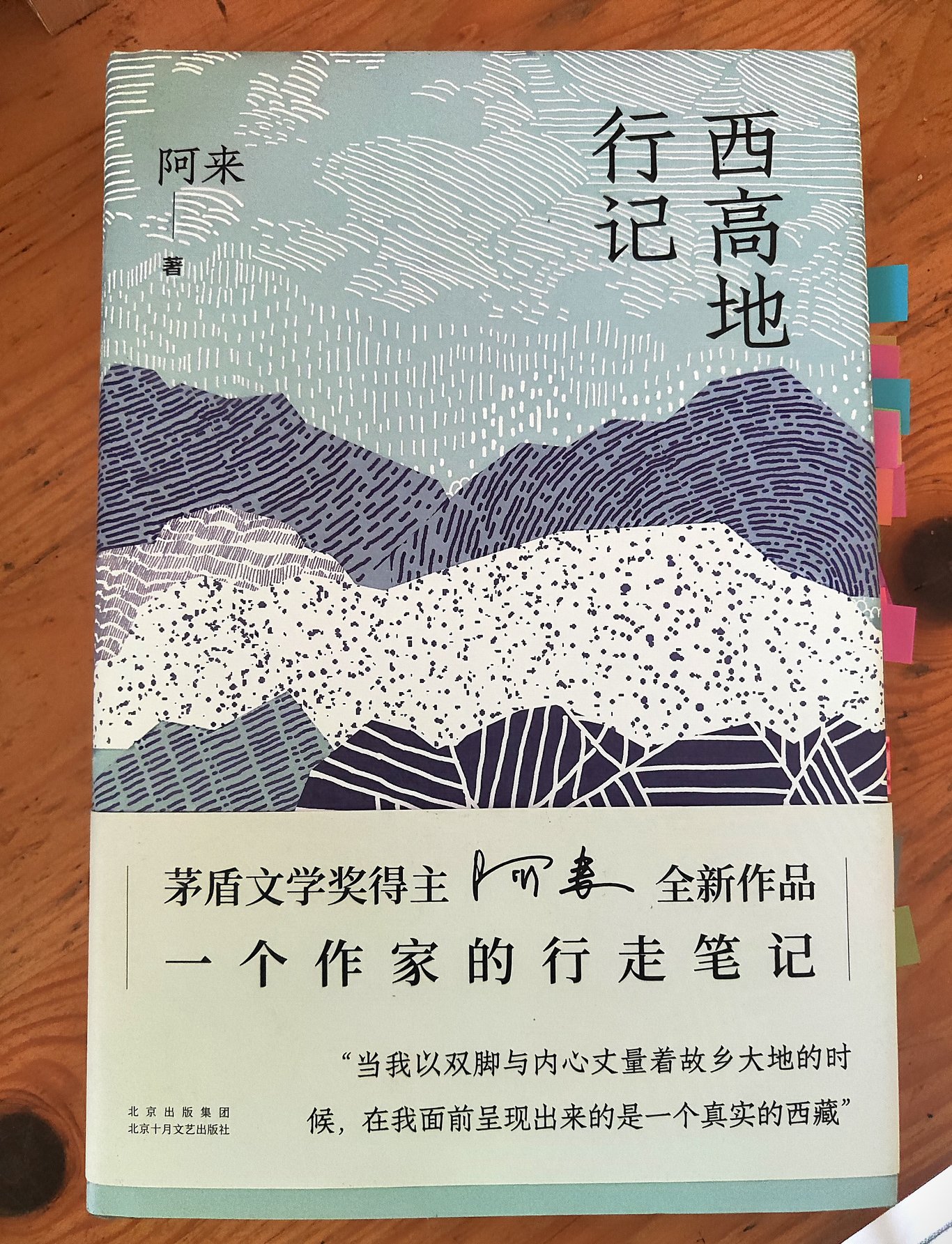

讀阿來《西高地行記》

旅行文學,尤其是山地旅行文學,總給我帶來一股距離感。看著作家穿越山谷、查找植物、介紹地質景觀,這些畫面透過文字表達出來總是變了一股味道,我既感受不到冷風吹拂,也無法從文字中發掘冰川峽谷壯麗。只能期待看到作家有幾個好的譬喻,能瞬間將文字轉化為腦海中的畫面。讀者簡直是被虐狂,總想在砂礫裡尋找珍珠。所以說,這類作品最考慮作家的靈性,所謂天賦,能在此類作家上嶄露無遺。

老實說吧,阿來的散文遊記遠比不上他的小說出色,不知為何,他小說裡那些能讓人一看就知道描述藏地風光的美好句子,在他的遊記裡消失了。遊記裡多了很多關於植物、歷史引述、官場交流,但這些部份讓讀者覺得虛無飄渺,距離遙遠。且他的文筆有種中文不夠通暢之感,類似補述的寫法特別多,在小說裡還不覺得凸兀,但在講究文字邏輯的散文裡,就會覺得東缺西補,讓人出戲。

另外,看著阿來成名後去各地旅行皆有高官陪伴,好酒好肉,那股高級文人味道之濃,說是遊記,到不如說像是長官去各地視察,各地官員阿諛奉承,總帶著一股矯揉作氣。查了一下,他現在是四川省作家協會主席兼全國作協副主席,妥妥正部級,難怪。這讓我想起他前一本小說《雲中記》了,書中他把當地父母官寫得特別愛民如子,很平面,也單薄,不知是不是作者官場混久了,特別忽略了角色的多樣性。

說回本書。這也不是不行,御用文人全世界各地都有,而且在中國,只要作家累積了點名氣,幾乎都會入作協,姑且當作是一種堆積人脈的方式,有個名頭在各地遊走時也能換來一些方便。所以,到不如說類似這樣的官銜也給他的旅行帶來許多好處,至少在他查找地方史料或是各地風俗時,地方長官一吩咐,書面資料就能快速到達手頭,地方耆老早就備妥講述故事,或是民俗藝人早已著裝打扮等著貴客到來就開始表演。但像他寫的那麼露骨,說有一地方縣府官員早打聽清楚作家為何而來,並吩咐出版社將厚厚數十大冊全新地方史料免費寄至他家,不清楚他寫出來是為了諷刺地方官員做得太過呢,還只是地方官員希望阿來能寫出一篇關於當地的好文章,能好好行銷一番,不清楚。

他離土地好遠,似乎到哪都有專人接待,很少和當地民眾打交道,民間交流大概剩些在飯局上、或和打滴師傅無關痛癢的說話。他寫到和一群卡車司機在一個偏遠的休息站一起烤火吃囊,這短短幾行大概是全書裡他最接地氣的地方。

吐槽完畢,還是來說說這本書有趣的地方。有趣在於阿來自我的族群認同。他屬於嘉絨藏族,這是一個處於漢藏之間的群體,多居住於四川阿壩地區,此地雖是屬於藏傳佛教文化向外擴展的一部分,但語言方面卻和一般藏族難以溝通。他甚至懷疑,這種五十年代後,才被共產黨劃入藏族的族群是否夠資格稱自己為藏族的一份子。這種雙面皆疏離的情感植入阿來心中,所以他能冷眼旁觀,在今天這個世界對藏族充滿同情的政治敘事中,反而能寫出對藏族的種種反思。其中最有趣的一點,他是無神論者。

這些年我是很喜歡阿來的,從塵埃落定、空山、還是將藏族神話改編而成的格薩爾王、到他最近的雲中記,我總能在他身上看到那些藏地人物的內心與掙扎,和將神話印在骨隨裡的種種生活。

但看完這本遊記就可以了解,他其實不喜歡藏人將神話融入生活的方式,這似乎與他的小說裡,那些信仰深厚的人物發生了某種扞格。在某個村落,他訝異於村民竟把格薩爾王當成歷史上的真實人物,神話中的人物如今變成民眾心中的真實,他其實頗不以為然。而且,他在藏王墓前,吐槽現今藏族人民的生活方式從松贊干布起就沒有變過,依然如千年前封建時代樣貌沒半點進步,這其實代表了後世的委靡。

該怎麼說?就我而言,在藏人做為世界上各方政治籌碼的今天,他能摒棄各方的意識形態,從自身觀察說出藏族的問題,光這一個想法,就足夠稱之為知識份子。

我甚至覺得,某方面來說,在面對藏族自身的缺陷方面,他某些觀點和達賴喇嘛推動的藏區改革不謀而合。雖然一位是神的代表,另一位則不信神。

在我買入這本書後不久,發現台灣的馬可孛羅出版社將本書引進,並將其中一篇的篇名取出作為書名,重新將本書命名為《山南記》。我其實有點疑惑出版社改名的作法,畢竟山南這地方只占全書的一小點兒篇幅,全書大部分還是圍繞著雲南四川甘肅等藏區邊緣進行書寫,難道台灣讀者會對山南這地方更有情感及印象?更進一步,我猜這本在台灣市場應該不會賣得太好,畢竟知道阿來這名字的台灣人應該也不多,為何引進呢,我實在好奇?而且藏地的旅行文學書寫不少,佳作也多,出版社應該有更好的選擇。