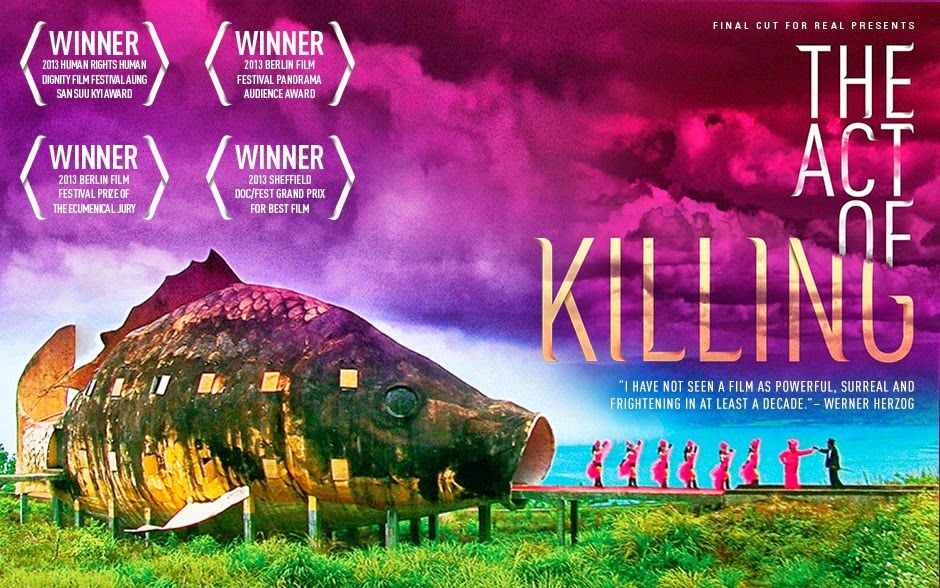

《推》A bloody, friendly, beautiful film with a certain sense of humor.

《殺戮演譯》或《殺人一舉》(The Act of Killing,2012),一部有著血腥、平實友善、美麗場景、 豐富色彩和黑色幽默的紀錄片,主要圍繞著安華剛果(Anwar Congo)--這個整部片裡怎麼看都是個很時尚的人物,以電影攝影藝術 (cinematography)的角度來說,許多畫面確實整合了整個團隊(包含印尼劇組和被攝者)在美術設計上的考量,不輸某日本導演諸多年前的華麗巨作。只能說幕後工作就是幕後工作,他們的成品就是我們眼前的作品,讓人分不出來到底是印尼人本來就對色彩敏銳,還是專業的美術團隊恰到好處地運用了當地的素材,總而言之,片長卻看起來不長,寓意以外充滿著可以想像的空間,對殺人者的內心世界,對只要當時是反抗軍政權而一律被視為共匪來捕殺的人們,在肉身不堪受逼供而靈魂體將轉向解脫時,中文世界說迴光返照,也許就是種種他們得以憑藉跳出人界的荒誕殘忍的苦難而躍升的可能。

片子開始應該是一種印尼人的天上和諧,至少我們現在先這麼理解了,片子開始沒多久就是導演約書亞和安華剛果的第一次會面(台灣版影片 08:12 - 11:39),這個面目沒有兇光的老頭,用說的、用做的非常詳細回應了導演的要求。最勁爆的是老頭完全自若地對著導演、對著鏡頭、對著在場的另一個人說他如何能做到那樣的血腥任務,他說那些時候:

我試著用好音樂...跳舞...忘記這些事

感覺開心

來一點酒...

一點大麻...

一點...那叫甚麼?快樂丸,X-tasy

我喝醉時,像飛起來,感覺很好

然後就看他開始跳一段恰恰。恰恰恰。(10:44 - 11:39)

原來如此,所以才幹得下去。為了不要劇透,不要妨礙人們用自己的歷史文化背景去理解這個人,這邊只能先這麼說。

上個世紀在各地為了反共而出現的民主都是個幌子,是來忽悠的

有美國扶植支持的在物質生活上比較快上軌道,但說會被扶植的也還是槍桿子政權,比如台灣蔣介石本來是中國大陸內地中軍閥的一個,他認真起來有時可能還是會忘記已經是民主國家了,不能隨便賜死--把誰誰拖出去給斃了。

各地都有本來地方上的大頭、地頭、角頭,比較不受降於地方政府或外來政權的管轄;這類地方上的角色也可能是大地主、仕紳,掌握資源跟地方政府比較有關係的,反正他們下面都有很多靠行吃飯的人,很多很多比如香港反送中期間,穿著白衣在元朗,看到像和穿黑衣有關的人,就動手毒打;在台灣彰化溪州也曾經因為鎮公所秘書妨礙某勢力家族的在地事業,當在地青年想引進外來動物保護專業,把鎮上一塊地規劃成流浪動物訓練中心,讓流浪動物可以被收養訓練本來是一件美事,但某勢力家族就多方阻撓,當鎮公所要向地方居民召開說明會的那天,不但場地門開不了、當場沒有太多在地居民,除了本來請來的外地動保人士,還又從外地來了一大批耍狠的,最後果然流血收場,小地方的一樁事件"成功"上了新聞,可惜,流浪動物訓練中心還是沒成, 地閒置一兩年之後變成一個小小地方很諷刺的大大停車場。以上,可以被統稱黑幫黑道的這些,到底又跟一個合法國家的政權有著甚麼關係?

關係都是發展來的,各地各國不同,在片子裡我們可以窺見印尼的情況,小孩子太多養不起養不活,或者沒辦法去上學的,在台灣有聽聞送去宮廟的,或者跟著誰誰去幹活,在印尼五戒青年團(Pemuda Pancasila Youth)是個準軍事組織,雖然不是政府單位--中文維基更有趣地介紹說是"半官方政治流氓(preman)組成"--可以跟著混還是比去城裡吃人頭路有發展吧!?

這個面向網路上已有另一篇好文可以參考,他文裡有提的我這兒就不說了:

【殺戮一舉,遺緒不斷:歷史、黑幫與印尼地方社會】

如果你還沒有馬上要去看這部片,那我們就來想一想也很重要的第二個問題:甚麼人可以為了甚麼重大原因,徒手殺那麼多人?很多成功殺人的,如果不是出於長期積壓忍受著的憤恨,就是出於極度的恐懼,因為太害怕被殺、害怕身邊親人受暴受傷所以得到前所未有的力量,這兩樣安華剛果都沒有,在那些戰爭殺人很不眨眼的年代,很可能製造一些人早就習慣流血暴力和生命失去,也養出一些先天不具備道德和神聖觀念的人觀--有些殺人是必須的,但我們很難去說有些人該死,因為太多殺了很多卻也沒有該死的--不論是國家、軍隊和個人的殺了很多人,沒有被追究的都太多了。

1994年在非洲盧安達,本來聯合國的在地部隊有機會阻止,至少不會讓他們從四月一直砍砍到七月,"砍"了八十萬那麼多人。你沒看錯,巴爾幹半島和中東都是槍砲彈藥,非洲窮,所以是用刀子砍人滅族,那是人類歷史裡非常極端的、兩次世界大戰以後,仍然在把殘忍推向瘋狂的年代。

事件是那年四月一架載著盧安達總統的飛機被打下來幾天後,殺人報復行動開始,美國駐聯合國的大使,一位"作為人類不幸"的女士,就要美國國務院主導趕快把當地的聯合國維和部隊撤走。聯合國第六任秘書長布特羅斯 - 蓋里(Boutros- Ghali)竭盡所能,也向三十多個國家元首寫信,卻沒能說服非洲各國政府提供他派兵前往盧安達,五月快結束的時候,紐約時報刊出【布特羅斯 - 蓋里憤怒譴責各方沒有拯救盧安達】,他說這是一個醜聞。

但後來不知道美國國內消息怎麼放的,說是秘書長要撤的--那個年代聯合國還被當成是美國的後花園,甚麼不好的事情在自己國會不會過的,就去用聯合國來運作,這位冷戰後第一個代表非洲的秘書長並不是那麼聽話的角色,所以美國方面是一心要幹掉他,作法當然就是政治領域裡的各種手段,包含要兵不給兵、要預算,大國都不繳會費,並持續製造不利於他的新聞標題--去查就看到人們(接收美媒新聞的)竟然為盧安達的大屠殺在罵布特羅斯 - 蓋里,柯林頓政府的外交很弱,但是他們國際事務不管出甚麼包,都可以賴給聯合國秘書長,真的是"很了不起"的作法,讓我們看見腦袋不怎麼靈光、不算聰明的政治圈人物竟然可以搞這種飛機,權力很大啊。2014年盧安達檔案解密,柯林頓白宮內部有百多封不敢公開的電子郵件。2016年2月16日93歲的布特羅斯 - 蓋里辭世。

法治是必要之惡?

於是人類積極培養道德感和用法治,希望加強人與人的社會的穩定性,想為人類亂殺人的失落補回些甚麼,也許是正義,我們明白這是人類的人性有正義感使然。

但法治其實補回的是一個司法體系的運作,是假設人類組成的司法體系的運作可能符合天道人意,或者至少不會出錯。人類在科學、科技蓬勃發展之後,似乎更進入一種相信完美的籠罩之中,只有從人如何可以適應機械開始思考、著重人類因素(human factors)的人體功效學、人因工程學(Ergonomics, Human Factor Engineering)才從"只要是人類,就是會犯錯"出發,去明白會犯錯的原因,包含生理基礎,在危急的情況下,人的本能傾向會如何反應,可能會和平常的時候自以為的合理反應很不相同,在設計機械、機制和使用流程上,是以人為優先,不是人要去適應機器,所以後來有在人體工學上的產品應用,岔題一說,在人體工學上的發展不知道是不是走偏了,或者事前的研究是否都著重在某類種的人體上而不是像我這樣的亞洲女體上,所以越標榜人體工學的越不舒服越難用。

『我們必須承認人有缺陷,總免不了粗心大意。必須知道將意外事故僅歸諸於「人為因素」是於事無補的。重點是找出這類人為因素,在製造物品之先就從設計上預先考慮到人類能力上的限制,來減少意外事故的發生,更進而增加工作的績效。』--Quency Chen的部落格

相信"只要是人類,就是會犯錯",並不等於人類不能擁有一個司法體系來運作,前題當然是大家有共識,允許共同找出人類會錯判的因素, 讓法院、代為執行國家法律的司法人員明白他們是機關、是個人,不是白紙黑字的條文本身,接受在司法體系的運作過程中,案件到他們的位置上可能常常會發生某些類型的判斷錯誤,才可能安排補正或其他的後續,"可以犯錯、 接納指正"是關鍵,讓人類組成的司法體系仍可在持續的自我修正中運作,達成共同目的。

但畢竟天道是天道,人意是人意,民意恐流於民粹。在現在以各國法律各自為政的情況下,仍然有些人是必須死的,司法體系的"可以決定該殺"成為"有些人該死的"必須,即充分且必要條件。事實上所失落的很有可能並不是人類自己能夠透過這些方式去補回的,給該死的死了,就充實道德了?替天行道?神聖的觀念?

一種生命的不可侵犯性

神聖的意思很有可能是一種生命的不可侵犯性。任何生命的可不受人類的任何形式侵害的一種護衛,那種因為人類自己心裡和意識知道的不可輕慢,而不會(被)侵犯。

國際...不是沒有採取行動,但印尼並不在...,所以那些殺很大殺很多的印尼流氓,安享他們後來的日子,不必在法治的體系裡頭、在國際間跟人們周旋。

整個片看下來,到底甚麼可惡甚麼該死?整片安華剛果身邊常跟著一個陪侍著他的"嘍囉",赫爾曼(Herman Koto),準軍事領導--可能年輕的時候不知道要顧身材,等肚子大了一切都來不及了的,應該是沒有參與過屠殺的一位先生,他要為導演和當年的安華剛果安排找人演出實況,只是不管怎麼演,看起來都和我們小時候的電視劇是一個樣板,甚麼甚麼外來軍隊屠殺本地良民、姦淫擄虐、怎樣怎樣哭天嗆地,參與演出的常民老弱婦孺很配合用盡全力,在喊卡以後還一度氣虛無法平復,但,看在眼裡,懷疑在心:怎麼可能都是這樣!?--這個赫爾曼在片子裡之體貼和另類(屢扮女裝)得令人驚訝,跟安華剛果不如預期不像個殺人魔一樣,這兩個反而值得細細品味的角色和他們之間的互動,成了這支片子最妙的地方。

片子走到最後,回到導演和安華剛果初相遇的、那個安華剛果說這裡有很多鬼魂的陽台,收尾整段也許是像個寓言,允許人們有各樣的解讀,天空看守所目前傾向認為:那是安華剛果以他的身體作了他能的、誠實的表白,如果要視為懺悔,也許他並不會反對。

以下選自洪健倫作的導演專訪,載在Giloo紀實影音平台。

『我從不認為自己是一個「堂而皇之登陸印尼拍片的美國紀錄片導演」。拍攝大屠殺題材對於印尼人太敏感,甚至可能賠上性命,因此,是他們決定了這個計畫,並且指派我做為眾人代表。不僅如此,和我並肩作戰的還有一群勇敢且睿智的倖存者、電影工作者與社運工作者,這群為數60人的團隊為了讓一切成形,大家甚至都犧牲了自己的工作。而身為外國人的我所能做的,就是盡可能地找到合適的加害者,用戲劇化的方式,呈現他們為了讓自己心安理得,在防衛機制下編織出來的吹噓與幻想。因此,我記錄下他們的種種大話,向他們舉起一面鏡子,我要照出的不是1965年發生了什麼,而是他們至今仍由罪惡感與腐敗所驅使的故做姿態,不斷假裝大屠殺是英勇的事蹟。這面鏡子照出當權者的恐懼與虛妄,揭穿了他們的漫天大謊,讓人們再也不必附和這個謊言,因而新的空間才能被打開,讓大家開始誠懇的討論關於大屠殺的記憶與種種。』

『班查西拉青年團的前任領袖安華・剛果(Anwar Congo)則是我拍的第41位加害者,我在2005年七月認識他,在他身邊一拍就是五年。在此之前,我對每一個被攝的加害者,都只花一天到五天拍攝。我跟著安華拍了很久,因為我感覺他的痛苦比較接近意識表面,其他的人都像《沉默一瞬》河邊那一幕的兩個男人一樣,不斷用他們的吹噓抗拒事實。安華跟他們不同,他談論自己的痛苦,告訴我為了不讓自己崩潰,他多年來寄情於狂飲、嗑藥、跳舞。所以,當我們在他當年行刑的天台上第一次見面,他上一秒還在示範如何殺人,下一秒卻在炫耀自己的舞技。當下我赫然領悟,或許他們的自吹自擂其實是一種防護機制,而這些吹噓與創傷只是硬幣的兩面,那不是驕傲,而是驕傲的反面。因此,我花了五年拍攝他,完成了《殺人一舉》,接著才從2012年開始拍攝《沉默一瞬》。』

『回到安華拍的電影,我認為他們搬演的不是當年英勇事蹟,而是加害者們為了讓自己心安而編織出來的謊言。因此,這些幻想的場景就是謊言的化身,它們也決定了這部電影的形式。從這方面來看,《殺人一舉》並不是一部真正的紀錄片,它應該是一場狂熱幻夢(fever dream),而且還是一個艷光四射(flamboyant)的大夢。畢竟,這部片講的不是1965年的大屠殺,也不是政治腐敗,而是這些人的逃避與內疚。從中我們可以看到,我們人類到底多會欺騙自己,為了逃避罪惡感,我們打造出華美、晶瑩剔透、完美而近乎驚悚的謊言。就這點來看,它的確是一部「金光戲」(flamboyant film),它的超現實感來自於一個凡夫俗子希望透過捏造謊言與幻象來認同真實的慾望。殘酷的是,我們其實都會這麼做,只是方法各有不同。』

前往詳全文:【狂妄吹噓與道德恐懼症的一體兩面:專訪《殺人一舉》與《沉默一瞬》導演約書亞・歐本海默】

---

剛剛看到:在郝建給BBC中文網寫的劇透文,才知道我這通篇台譯安華剛果的中譯是安瓦爾·岡戈,【《殺戮演繹》對中國式懺悔的意義】文裡有多一些我這篇沒講到的安華剛果的部份,可看完片以後去閱讀。