以歌詞躋身當代文學史——談Bob Dylan的創作歷程

按:這篇近七千字的文章,是我為台灣版《巴布‧狄倫歌詩集》寫的導讀。要在有限篇幅中提綱挈領,敘述Dylan畢生的歌詞創作來歷與演變,又盡量不要重複那些陳腔濫調,並不是一件容易的事,我算是盡力了吧。

巴布‧狄倫曾在1969年的訪談中說:「我只把歌詞看成用來唱的東西,真正重要的,是字句依附的音樂。我寫歌,是因為我總得有些什麼可唱。這是紙上的字句和歌曲的差別:歌在空中轉瞬即逝,紙頁卻能長留。一位偉大的詩人,比方華萊士‧史蒂文斯(Wallace Stevens, 1879-1955)未必能成就偉大的歌者。一位偉大的歌者,像是比莉‧哈樂黛(Billie Holiday, 1915-1959),卻總是能夠成就偉大的詩人。」(註1)

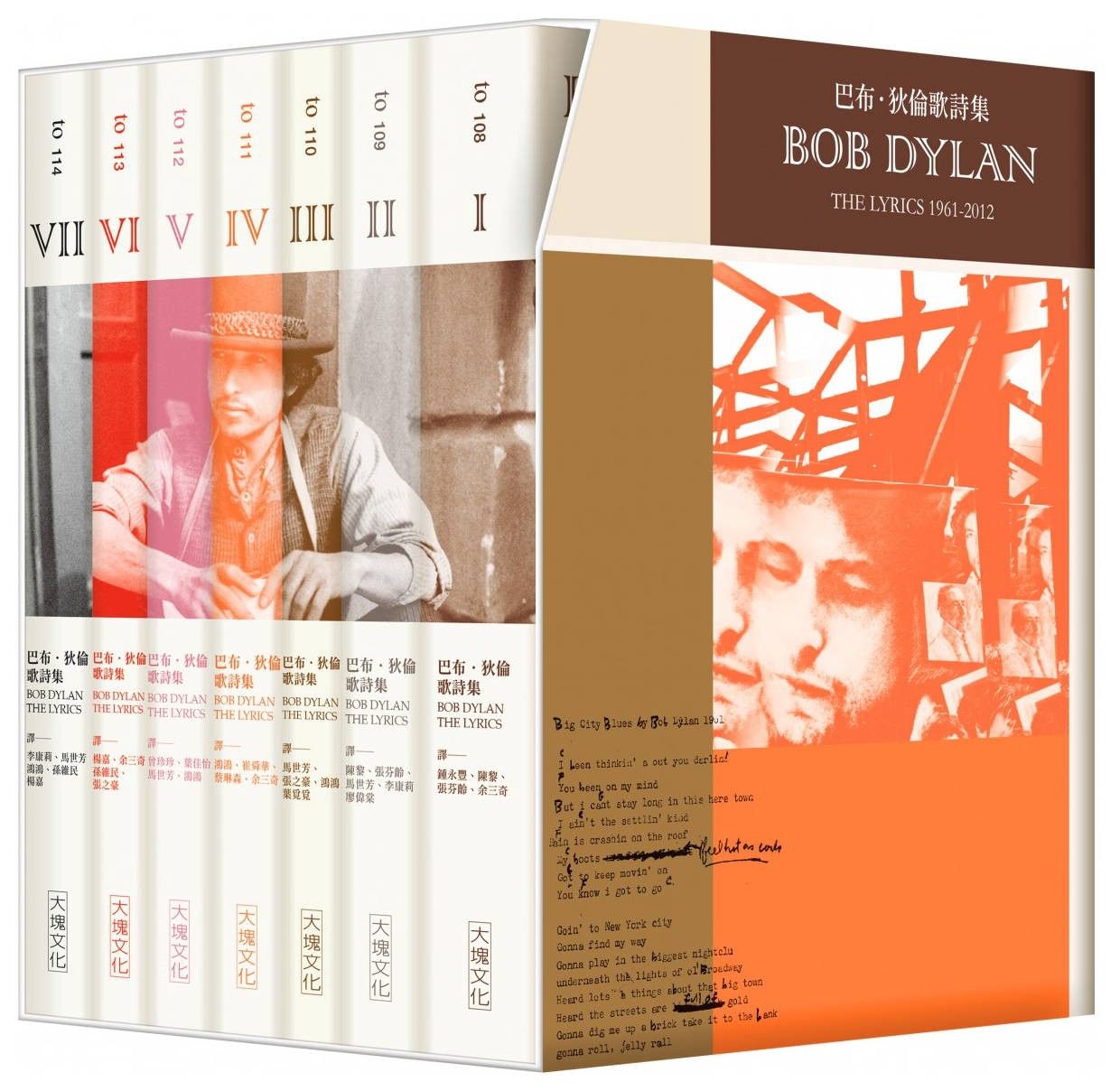

言猶在耳,1973年,狄倫歌詞初次結集成書,彙集成三百多頁的精裝大作《巴布‧狄倫詩畫集(Writings and Drawings by Bob Dylan)》。那些轉瞬即逝的字句,不必依託音樂,從此長留紙頁。那部大書的出版規格,非但流行樂壇前所未見,也象徵了狄倫歌詞躋身當代文學史的開端。此後多年,狄倫歌詩集屢經增修改版,迨2016年發行《巴布‧狄倫歌詩集(The Lyrics 1961-2012)》,已是近七百頁的鉅冊了。這部書,或可作為狄倫「偉大歌手」和「偉大詩人」兩重身分相互成就的見證。

2016年,瑞典皇家學院頒發諾貝爾文學獎給巴布‧狄倫,表彰他「在偉大的美國歌謠傳統裡創造了全新的詩意表達」。諾獎網站另有一段話,對這句贊辭作了進一步的申述:

「巴布‧狄倫的歌紮根於美國民謠的豐富傳統,也受到現代主義詩人和『垮掉一代』運動(the beatnik movement)的影響。他早期的歌詞結合了社會鬥爭和政治抗議,而愛情和宗教也是歌曲中的重要主題。他的創作以精鍊的詩韻見長,並能創造令人驚嘆、往往超乎現實的意象。他從1962年出道以來,已曾多次重新打造自己的歌曲和樂風。」(註2)

這段話,言簡意賅地總結了狄倫的創作特色。所謂「偉大的美國歌謠傳統」,包括美國庶民歌謠的根脈:阿帕拉契山歌、早期鄉村音樂和西部歌謠、來自密西西比三角洲的黑人藍調和靈歌、十九世紀拓荒時代與南北戰爭時期的民歌、以及《柴爾德歌謠輯(The Child Ballads)》代表的中世紀以降歐陸民歌傳統。這些詩歌融匯而成的庶民樂史,構成了狄倫作品的地基和樑柱,也是美國流行音樂的源頭活水。

他的歌詞經常將各種材料冶於一爐:街頭俚語、電影對白、「垮掉一代」詩歌、聖經、上古史詩、莎士比亞,都可以化入民謠的語言。此外,狄倫也深受二戰後演唱所謂「偉大美國曲目(The Great American Songbook)」的流行歌手,尤其是法蘭克‧辛納屈(Frank Sinatra, 1915-1998)的作品啟發。這條脈絡,在他晚期作品尤其明顯。

無論樂風如何轉換,語言如何奇崛,題材如何變化,狄倫骨子裡始終是個「民謠歌手」。根據民謠研究者的定義,所謂「民謠傳唱機制(folk process)」包括三項特徵:連結歷史與當下的「連續性(continuity)」、反映傳唱者自身創意的「多變性(variation)」、以及群體力量決定哪些歌得以傳唱的「甄別性(selection)」(註3)。民間歌謠原本是一代代人口耳相傳、不斷沈澱的共同記憶,歌者便是庶民的史官,用自己的腔口將那故事傳唱、發揚。在歌謠流傳的過程,歌者隨時會添加新故事,改編舊故事,更動段落和旋律。貌似簡單的歌謠,往往包藏了幾代人流離遷徙的曲折歷史。直到二十世紀,唱片工業和現代傳媒興起,這古老的「民謠傳唱機制」方告式微。四十年代美國「民謠復興」運動的背景,便是企圖在留聲機和收音機普及的摩登時代,延續古老的民謠「傳唱機制」。新科技也不妨反過來,成為傳唱的助力。

究其根本,狄倫從未遠離那淵遠流長的「民謠傳唱機制」。所謂「偉大的美國歌謠傳統」,在他手上屢經翻轉改造,發揚光大,變化出無窮姿態。或許可以說:狄倫窮畢生之力,以過人的詩情和想像力,在歌裡構築了一個幽深而複雜的「美國」,那是如夢如謎的迷宮,也是現世和歷史的倒影。

狄倫1941年生於明尼蘇達州一個猶太中產家庭,本名羅伯‧艾倫‧齊默曼(Robert Allen Zimmerman)。他在少年時代通過收音機認識了鄉村和藍調,其後恰逢搖滾崛起,中學時代便組了樂團。直到聽見美國民謠先驅烏地‧葛斯瑞(Woody Guthrie, 1912-1967)的作品,從此立志以葛斯瑞為榜樣,成為以歌寫史,為邊緣弱勢者發聲立傳的民謠歌手。1961年初,狄倫抵達紐約,拜訪了臥病在床的葛斯瑞,並在民謠俱樂部林立的格林威治村落腳,一頭栽進風風火火的第二波「民謠復興運動」。

二十世紀美國第一波「民謠復興運動」,早在狄倫初生不久的四十年代便達到高潮,許多歌者帶著強烈的社會意識,企圖以歌作為啟蒙的火種、鬥爭的彈藥。五十年代「麥卡錫主義」方興未艾,以葛斯瑞和皮特‧西格(Pete Seeger, 1919-2014)為代表的老一輩左翼民謠路線一度噤聲。迄麥卡錫垮台,新生代知識青年重燃對民謠的熱情,不但熱切歡迎前輩歌者重出江湖,更冀望能接續二次大戰截斷的一部分庶民歌謠發展史,引回幾乎遺忘的「源頭活水」。這股由年輕世代接手的風潮,是為「第二波民謠復興」。

年紀輕輕的狄倫置身民謠運動震央的紐約,吸收消化了海量的傳統草根歌謠,迅速累積了傲視群倫的音樂功底。他也大量閱讀歷史、文學、政治、哲學經典,形成了更深更寬的世界觀。很快地,他在紐約民謠圈異軍突起,成為備受矚目的新星。1962年的首張專輯《巴布‧狄倫》仍以翻唱前人作品為主,原創曲只有兩首。但他成長的步伐跨得極大極遠,短短一年便交出了堪稱當代民謠史影響最深遠的原創專輯《自由不羈的巴布‧狄倫(The Freewheelin' Bob Dylan)》。次年的《時代正在改變(The Times They Are a-Changin')》,則是狄倫社會鬥爭意識最強烈的專輯。不誇張地說,狄倫以這兩張唱片,確立了我們今日集體意識中所謂「民謠歌手」的形象:揹著吉他,不修邊幅,嗓音未必美妙卻極有魅力,自彈自唱擲地有聲的詩句。從此以後,大抵每個揹起吉他企圖為時代寫歌的青年,都難以逃離狄倫巨大的身影。

狄倫深知「民謠復興」風潮中的青年歌者,多半一心維繫「薪傳」香火,語言格律盡力步仿前人,或是力圖以歌謠作為抗爭與啟蒙的武器,但那些「功能性」先行的作品,往往時效有限。狄倫打破了民謠的傳統框架,創造出全新的文體:在他的歌裡,過去、現在、未來同時並存,論理敘事既像神諭的寓言,又不失強烈的現實感。他的情歌如〈別再多想,沒事了(Don't Think Twice, It's All Right)〉、〈北國女孩(Girl From the North Country)〉、〈西班牙皮靴(Boots of Spanish Leather)〉,亦往往揉合世故、夢想與幻滅,甜中帶苦,百轉千迴。那些以新聞事件為本寫成的敘事曲,如〈海蒂‧卡羅孤獨地死去(The Lonesome Death of Hattie Carroll)〉、〈只是棋局裡的一枚卒子(Only a Pawn in Their Game)〉,也能脫出朝生暮死的報紙版面,成為具有普遍感染力的故事典型。

在反戰運動與黑人民權運動如火如荼、美蘇冷戰對峙的「大時代」,〈在風中飄蕩(Blowin' in the Wind)〉、〈時代正在改變〉、〈戰爭大師(Masters of War)〉、〈上帝在我們這一邊(With God On Our Side)〉儼然成為知識青年反覆傳唱的「國歌」。老輩民謠歌手視他為衣缽傳人,青年世代尊他為「時代的發言人」──這是他餘生始終難以擺脫的誤解和包袱。

即使在他動輒被貼上「抗議歌手」標籤的初期階段,狄倫也已經展露了大破大立的企圖。他受「垮掉一代」作品啟發,兼以德國劇作家布萊希特(Bertolt Brecht, 1898-1956)和法國詩人韓波(Arthur Rimbaud, 1854-1891)等人的影響,歌詞並不拘於線性敘事,時有曲折峭異的詩句。「垮掉一代」詩壇祭酒艾倫‧金士堡(Allen Ginsberg, 1926-1997)曾形容狄倫的歌是「連綿成串的耀眼意象」,這樣的特色在〈暴雨將至(A Hard Rain's A-Gonna Fall)〉等歌曲表現得淋漓盡致。

1964年他出版《巴布‧狄倫的另一面(Another Side of Bob Dylan)》,漸與紐約民謠圈和左翼政治分道揚鑣。〈我真正想要的(All I Really Want to Do)〉和〈寶貝,那不是我(It Ain't Me, Babe)〉這樣的「非典型」情歌,一舉翻轉了情歌的浪漫傳統。而在〈昨日種種(My Back Pages)〉和〈自由鐘聲(Chimes of Freedom)〉,狄倫的語言密度愈來愈高,意象愈來愈晦澀,預示了接下來的劇烈轉變。

1965到1966年,狄倫回頭擁抱搖滾,樂風丕變,短短十三個月連續發行三張曠世鉅作:《全數帶回家(Bringing It All Back Home)》、《六十一號公路重遊(Highway 61 Revisited)》、《金髮疊金髮(Blonde On Blonde)》。〈鈴鼓手先生(Mr. Tambourine Man)〉濃稠如夢的詩句經搖滾樂團伯茲(The Byrds)摘錄重編翻唱,衝上流行歌榜首,掀起了「民謠搖滾」的大潮。狄倫嘔心瀝血的單曲〈像一顆滾石(Like a Rolling Stone)〉成為六十年代青年文化狂飈時期的終極象徵,也讓他從「民謠歌手」變成了「搖滾巨星」。

狄倫揹起電吉他,直接促成了搖滾和民謠的匯流,從此解放了流行音樂形式和內容的想像。同輩音樂人深受刺激,風行草偃,搖滾遂從青春期少男少女的娛樂,升級成為足堪承載思想和技藝的新興創作形式。

狄倫這段時期的歌,滿是奇幻魅異的詩句和格言,常能遇見錯置在超現實場景中的古今人物和畸零者。〈六十一號公路重遊〉、〈墓碑藍調(Tombstone Blues)〉、〈荒蕪街(Desolation Row)〉、〈瘦人之歌(Ballad of a Thin Man)〉、〈瓊安娜的幻象(Visions of Johanna)〉皆可以為例。《全數帶回家》和《六十一號公路重遊》較多憤世、乖張、夢魘式的末日寓言,《金髮疊金髮》則更趨於內觀、私我,觸目都是破碎挫敗的愛情風景。

六十年代中期是狄倫創造力「井噴式」爆發的階段,他被封為青年反叛文化的旗手,拱上了救世主的寶座。二十多年後,狄倫獲邀登入「搖滾名人堂」,擔任引言的搖滾巨星布魯斯‧史普林斯汀(Bruce Springsteen, 1949- )總結狄倫這個時期的貢獻:「巴布解放你的心靈,正如貓王(Elvis Presley, 1935-1977)解放你的身體。」

1966年,狄倫出了一場車禍,從風頭浪尖退下,隱居療養。次年夏天,他和之前巡演的樂手在鄉間舊宅錄下一批玄奧妙趣、深不可測的歌,1975年始結集出版《地下室錄音帶(The Basement Tapes)》。這些歌或有著渾不可解的趣怪歌詞,或有著史詩式的古老語言,又時時呼應百年來的草根歌謠傳統。借用樂評人格雷爾‧馬庫斯(Greil Marcus, 1945- )的形容,它們召喚的是一個「古老而奇怪的美國(Old, Weird America)」。狄倫日後的創作將會不斷回到《地下室錄音帶》的世界,那個聖與俗、善與惡、歷史與當下的界線都泯然不存的江湖。

1967年底,狄倫推出《約翰‧衛斯理‧哈丁(John Wesley Harding)》,整張歌詞都沒有重複段落,語言和樂風轉為素淡簡約,許多歌曲有西部拓荒時代的背景和聖經的典故。〈瞭望塔上放眼望(All Along the Watchtower)〉改寫《舊約》篇章成為謎樣的警世寓言,是最著名的作品。在迷幻搖滾大興、官能舖張、籠罩著暴力與戰爭陰影的年代,這張專輯是無視時俗的暮鼓晨鐘。

1969年,狄倫出版鄉村樂風的《納許維爾的天際(Nashville Skyline)》,次年出版主要集合翻唱曲和實況錄音的雜錦專輯《自畫像(Self Portrait)》和編制清簡的《新早晨(New Morning)》。這時期的詞作以情歌為主,間以寓言式的歌謠。1972年,狄倫應邀為電影《比利小子(Pat Garrett & Billy the Kid)》製作配樂,次年出版原聲帶專輯,主題曲〈敲天國之門(Knockin' On Heaven's Door)〉成為屢經翻唱的名作。

1974年,狄倫睽違八年重啟巡演,和老搭檔「樂隊(The Band)」同台,轟動全美。他們合錄的《行星潮浪(Planet Waves)》成為狄倫的第一張排行冠軍專輯,狄倫在親手繪製的專輯封面寫下「鑄鐵歌謠與傷心情歌」,歌詞全部是第一人稱的私我敘事,多半帶有哀傷自棄的底色,其中最著名的作品是寫給兒子的〈青春永駐(Forever Young)〉。1975年的專輯《血路斑斑(Blood on the Tracks)》滿是悒鬱心碎的情歌如〈命運純然的交纏(Simple Twist of Fate)〉、〈現在你是個大姑娘了(You're a Big Girl Now)〉,也有滿腔悲憤的〈犯傻的風(Idiot Wind)〉。行雲流水的〈鬱結衷腸(Tangled Up in Blue)〉則是狄倫最好的敘事曲之一。這段時期,狄倫和妻子莎拉(Sara Dylan, 1939- )的關係愈來愈壞,《血路斑斑》經常被目為他倆婚姻崩壞的紀錄,儘管狄倫本人一再否認他的歌帶有自傳色彩。《血路斑斑》足以列入狄倫最精采的傑作,在抒情和敘事之間取得了細膩的平衡,飽含真誠袒露的情感。

1976年的《渴望(Desire)》和作家雅克‧力維(Jacques Levy, 1935-2004 )合撰大部分歌詞,多半是情節生動的敘事曲。最受矚目的作品是為蒙冤入獄的拳擊手魯賓‧卡特(Rubin Carter, 1937-2014)所作的長篇敘事曲〈颶風(Hurricane)〉。專輯收尾曲〈莎拉(Sara)〉是狄倫寫給妻子的懺情書,一曲企盼重修舊好的公開信。但這首壯烈的歌並沒有挽回他們的婚姻,兩人在1977年仳離。1978年,狄倫發行《合法上路(Street-Legal)》,意象濃密的歌詞中閃現厭世傾向與末日景觀,彷彿替接下來的信仰轉向預先作了鋪陳。

1979年,猶太人出身的狄倫正式受洗成為基督徒,並連續出版兩張福音專輯《慢行列車駛過來(Slow Train Coming)》和《得救的人(Saved)》,直到1981年的《注射愛(Shot of Love)》才重返世俗題材,但仍以宗教主題為主。這三張專輯,被稱作狄倫的「宗教三部曲」。後來狄倫在八十年代漸漸不再以忠誠教徒自居,並否認他在這段時間被冠上的所謂「重生基督徒」身分:「我從未說過自己『重生』,那只是媒體冠上的名詞。我不認為自己曾是不可知論者,我總相信有一種至高的力量,眼前的世界並非真實世界,還有新的世界會來。」(註4)

狄倫的「福音詩歌時期」作品褒貶不一,一般公認《慢行列車駛過來》是其中最好的專輯,〈你得服事某個人(Gotta Serve Somebody)〉獲頒葛萊美「搖滾男演唱人」獎。《注射愛》專輯中以英國詩人威廉‧布萊克(William Blake, 1757-1827)詩作為靈感的〈每一粒沙(Every Grain of Sand)〉,亦廣受讚譽。

整個八十年代,狄倫出版了六張錄音室專輯。同屬「嬰兒潮」一輩的音樂人進入中年,與青年世代的音樂品味、生命經驗都有了落差,專輯銷量亦逐步下滑。他們焦慮之餘往往失了把握,做出半生不熟的作品,或索性將事業重心從創作轉向巡演。狄倫從不打算討好樂迷,《異教徒(Infidels)》專輯除了內在的自剖,情愛的告白,並觸及以巴衝突、環保與全球化這些時事題材,開場曲〈丑角(Jokerman)〉堪稱懾人心魄。同時期錄製卻未出版的〈盲眼歌手威利‧馬泰(Blind Willie McTell)〉、〈驕傲之足(Foot of Pride)〉,遲至九十年代初纔終於面世,亦被視為難得的經典。《情色歌舞帝國(Empire Burlesque)》仍是秀異之作,但之後的《酩酊大醉(Knock Out Loaded)》和《在音軌中(Down in the Groove)》兩張專輯,多半歌詞都非由狄倫主創,作品成色參差。儘管如此,和劇作家山姆‧謝普(Sam Shapard, 1943-2017)合寫的長篇敘事曲〈布朗斯村的姑娘(Brownsville Girl)〉仍被譽為劇力萬鈞的大作。

八十年代中期普遍被認為是狄倫創作的低潮。然而1989年的《慈悲啊(Oh Mercy)》重新贏得了眾人的信心,被譽為足以和《血路斑斑》乃至於六十年代的經典專輯昂然並立。狄倫在〈政治掛帥的世界(Political World)〉和〈一切都壞掉(Everything is Broken)〉是睥睨時代的憤世者,在〈穿著黑大衣的男人(Man in the Long Black Coat)〉是引人入勝的說書人,在〈把鐘敲響(Ring Them Bells)〉則是胸懷慈悲的傳道者。同時期創作的〈一連串的夢境(Series of Dreams)〉和〈尊嚴(Dignity)〉,也是不遑多讓的傑作。

狄倫九十年代的首張專輯《紅色天空下(Under the Red Sky)》近於遊戲之作,但失望的樂迷很快從《私藏錄音輯(The Bootleg Series)》獲得了補償:1991年,狄倫發行三張一套的《私藏錄音輯》首部曲,蒐集數十首出道以來未曾正式出版的歌曲、名曲的相異版本、試錄帶與現場演出實況。儘管早在1985年,狄倫已在生涯回顧套裝選輯《自傳(Biograph)》收錄了若干未發行過的作品,《私藏錄音輯》規模之大、內容水準之高,仍然震撼樂壇。九十年代迄今,《私藏錄音輯》系列持續出版了十幾輯,涵括了狄倫生涯不同階段的未發行錄音,其中包括1965到1966年間存世的完整錄音室紀錄與巡演實況、《地下室錄音帶》與《血路斑斑》存世的所有母帶、「宗教三部曲」時期的作品與演出實況、以及狄倫後期作品的各種珍稀版本等等。這些歷史瑰寶,讓我們得以窺見他讓作品成形的過程,深入展現了狄倫創作生涯豐富的面向。

1991年,狄倫獲頒葛萊美終身成就獎。這一年,他在訪談中表示:「這世界不再需要更多歌了,就算從今天開始沒人再寫半首歌,世界也不會有什麼損失,沒有誰會在乎。」(註5)果不其然,接下來好幾年,狄倫未再創作新曲。他出版了兩張翻唱傳統庶民歌謠和早期流行曲的專輯,並且持續巡演──打從1988年狄倫展開世界巡迴,之後三十餘年幾乎未曾中斷,每年演出數十至上百場,累積了超過三千場的紀錄。樂迷稱之為「永不終止的巡演(The Never Ending Tour)」,狄倫卻不同意這個標題。他說:世界上沒有什麼是永不終止的,不過「任何手藝人都可以想幹多久就幹多久,比方一位木匠、一位水電工,他們不一定非得退休不可。」(註6)

1997年,狄倫重拾創作,出版《遺忘的時光(Time Out of Mind)》。這張「重返高峰」的專輯,歌詞滿是厭世惆悵的底色,然而內力深沉老辣,次年拿下了三座葛萊美獎,包括「年度專輯」大獎。接下來幾年,年過六旬的狄倫靈感泉湧,接續出版了兩張重量級的傑作《愛與盜竊(Love and Theft)》和《摩登時代(Modern Times)》,頗有議者以為這三張專輯可以和他1965到1966年間石破天驚的「搖滾三部曲」前後輝映。2000年,他以電影主題曲〈今非昔比(Things Have Changed)〉拿下奧斯卡最佳電影歌曲獎──誰也沒想到,狄倫竟會在暮年重攀創作顛峰。這時期的力作包括〈病相思(Love Sick)〉、〈試著抵達天堂(Tryin' to Get to Heaven)〉、〈天還沒黑(Not Dark Yet)〉、〈讓你感受我的愛(To Make You Feel My Love)〉、〈密西西比(Mississippi)〉、〈洪水滔滔(致查理‧帕頓)(High Water (For Charley Patton))〉、〈當交易終了(When the Deal Goes Down)〉、〈勞動者藍調二號(Workingman's Blues #2)〉、〈什麼都不說(Ain't Talking)〉等。這些歌,落回了永恆的叩問:生存與死亡,靈魂與來生,愛慾與救贖,脆弱的人性,虛妄的現世,重複的歷史。

2004年,狄倫出版自傳《搖滾記(Chronicles: Volume One)》,書中回顧他生命中的三段時光:1961年初抵紐約錄製出道專輯《巴布‧狄倫》,1970年錄製《新早晨》,以及1989年錄製《慈悲啊》。這本書緣自他動筆為這三張專輯撰寫新版內文,沒想到一發不可收拾,變成了三百多頁的回憶錄。《搖滾記》飽受贊許,《紐約時報》稱該書「敘事清朗而不拘於一線,在時光中迴旋穿梭,卻仍能連篇訴說精采故事。」

2009年,狄倫與「感恩的死者(The Grateful Dead)」詞人羅伯‧杭特(Robert Hunter, 1941- 2019)共同創作《共度此生(Together Through Life)》專輯,語言漸趨凝鍊簡潔,大幅向芝加哥藍調為主的庶民音樂傳統靠攏。2009年,他大出眾人意料,錄製了一張聖誕老歌專輯。2012年的《暴風雨(Tempest)》,則是他最近的一張原創作品。之後他連續出版了三輯翻唱戰後經典流行曲的專輯,向法蘭克‧辛納屈的時代致敬。

《暴風雨》的歌多半沉鬱而有殺氣,滿是死亡、罪孽與暴力的氣息,包括陰暗的〈相償以血(Pay in Blood)〉、描述舊時黑幫的〈古羅馬帝王(Early Roman Kings)〉、同歸於盡的三角戀〈錫天使(Tin Angel)〉、敘述鐵達尼號沉船的長篇敘事詩〈暴風雨〉,乃至獻給約翰‧藍儂(John Lennon, 1940-1980)的結束曲〈向前走吧!約翰(Roll on John)〉。年過七旬的狄倫,像身經百戰的老將軍,在硝煙中回首。血痕未乾,目光依然凌厲。

縱觀狄倫大半生的作品,當能領會在他手裡,歌是「活」的,並沒有固定的形態,從不以錄成唱片為「定稿」。一首歌的生命從唱片到舞台,仍能不斷演化出新的面目。他從不以重複的方式詮釋舊作,往往在舞台上把編曲、旋律徹底推倒重來,歌詞也常增減刪改,變成新的模樣。或許我們可以這麼看:狄倫龐大的作品交織出一個豐富的世界,他以這些作品為材料,歷經幾十年光陰,為它們施以自己的「民謠傳唱機制」。

這樣的手法,也延伸到紙頁的《歌詩集》:這部書的歷年版本除了增添新作,也有許多歌曲後經狄倫親自斟酌修訂,和唱片中的版本未盡相同,又往往和舞台演唱的版本頗有出入。有心者參照網上歌迷蒐集的考證資料,或許會有意外的收穫。

這篇導讀文字旨在略述狄倫的詞作,對他的音樂無法多作著墨。然而,狄倫首先是個歌者,他始終以音樂人自居,始終婉拒「詩人」的稱號。他的詞,畢竟是為了歌唱而作。臥在紙頁上的文字,終究只能是那些歌的一部分。欲理解狄倫,不可能忽略他的音樂,無論是錄音室專輯,或是《歌詩集》所不能涵蓋的歷年現場實況和翻唱作品。不可否認,狄倫作品卷帙浩繁,許多詞義連英美樂迷都未必盡能理解。中文讀者恪於文化隔閡,不免望而生怯。但願《歌詩集》的中譯,能讓有心者終於得以親近這位樂史巨人。

設想一下:許多許多年後,我們的文明終於毀滅,狄倫的作品若也像《詩經》一樣,音樂湮沒失傳,只留下這部大書,後人翻開這些紙頁,會有哪些驚嘆,又有哪些疑惑和遺憾?

幸好,我們現在還不必回答這個問題。

(完)

註1:摘自《新聞週刊》修伯特‧薩爾(Hubert Saal)專訪,1969年。

註2:摘自諾貝爾獎網站 Bob Dylan – Facts. NobelPrize.org。

註3:此說由英國「民謠復興之父」西西爾‧夏普(Cecil Sharp, 1859-1924)於1907年提出。

註4:摘自《滾石雜誌(Rolling Stone)》寇特‧洛德(Kurt Loder)專訪,1984年。

註5:摘自保羅‧佐羅(Paul Zorro)《歌話(Song Talk)》專訪,1991年。

註6:摘自《滾石雜誌》道格拉斯‧布林克里(Douglas Brinkley)專訪,2009年。