北京麦路人:何以为家

在这里,有不愿回家住的北京老人,租不起房的北漂母亲,被偷了钱包与手机的武汉老板,体验生活的学生,结束聚会的都市男女。

深夜总是故事开幕的时间。

“你昨天在哪睡的?”

“我去坐夜班车,下了这车上那车。车上也不冷,坐两个来回,天就亮了。”

今年九月底的一天,晚上11点,我在北京一家麦当劳听到上面这段对话,两位操着明显的北京口音的大爷大妈互相问候。

“你挪一挪,哎呦,我进去躺会。”

体态肥胖的大妈穿着宽大的T恤,一边费力地从两张桌子的空隙穿过,一边把装得满满当当的一个大塑料袋放在桌上。

她准备度过一晚的地方,由两个靠墙的座位组成,中间隔了大概20厘米,勉强躺下一个人。

“过两天你就别穿这短袖了,天该凉了。”

一头白发的北京大爷一边把白色毛巾叠成方正的形状,一边和大妈聊着天。

秋分刚过,已经有了初秋的微凉,昼夜温差开始变大。

“昨天把我轰走了,在装修,要清场,”大妈已经在座位上蜷缩着躺下,“我70多了,出来俩礼拜了。我给人洗盘子,不想看我妹妹的脸色,她要独占我的房子。”

“你睡吧,我出去玩儿了,”大爷不紧不慢地说。

大妈很快进入梦乡,大爷把叠好的一沓白色毛巾整齐地放进塑料袋里,里面还有一包口罩,把桌上的垃圾扔掉,座椅放回原位,走向公交车站,等待一辆夜班车,在这个他生活了60多年的城市,接纳又一个深夜到黎明的夜晚。

以麦当劳为家的北京人

1990年,麦当劳进入中国内地市场,2005年,麦当劳开始试点24小时营业餐厅。从那时起,以麦当劳为家的报道便屡见于报端。

今年9月份,一部讲述一群在24小时麦当劳为家的“陌路人”相互扶持的港片《麦路人》在内地上映,我从没见过香港深夜的麦当劳,但在北京见过很多次,各种各样的人在午夜时来到这里,出于相似或不同的理由,在这个漫漫长夜里仍然明亮的空间里迎接第二日的黎明。

再次见到北京大爷,已经是在一个月后。

马上要立冬的北京。

还是在同样一家麦当劳的门口,午夜时分,他站在一辆面包车旁张望着。

上次见他时的短袖看起来已经穿了很久,套在两件叠穿的外套里,手上拿着一个空饮料瓶,和一沓从麦当劳餐桌上收集来的餐巾纸,随身带的大袋子不见了,手机也丢了。

他在等待吃当天的第一顿饭。

在凌晨12点到三点之间,有人做这样的生意——从面包车后备箱里卸下几个装着饭菜的保温桶,在有多条夜班车路线经过的公交站旁,支起简易的小方桌,光顾这样深夜食堂的,多是坐夜班车的常客,比如代驾司机们。

盒饭有10块钱的,也有15块的。他准备吃一份10块钱的盒饭,有时候身上没有钱,他会和老板说能不能先吃一份,“等有了再给你们,”卖饭的大姐也就这样同意了。

但那天晚上,在深夜里等了一个小时,这个临时的“深夜食堂”也没有开张。期间有好几个代驾司机走过来,问今天盒饭怎么还没有来。

凌晨一点,他决定坐夜班车去丰台,“在附近吃拉面的话要20块钱,但是去丰台的话能稍微便宜一点,15块,而且肉多面也更多”。

后来,我们一起走去附近的一家面馆,他腿脚不利索,走得非常缓慢。刚落座,他端来热腾腾的面汤放在我面前,沉默着很快吃完。

凌晨两点半,我们在凛冽的寒风中走回麦当劳,路上碰到出警的警车。“肯定是要去查嫖娼,”大爷说,“要不是为生活所迫,为了吃口饭,谁愿意去做这种工作?”

我问他白天在哪里,他说老年卡不用花钱,坐公交车来回坐,有时候能坐到河北。

他很少回家,但会去看望一些老朋友,手机丢了以后,想联系就直接去朋友家里面,晚上就到麦当劳过夜,或是继续坐夜班车;坐到天亮,他会去香格里拉饭店吃早点,“不要钱,还能拿出来。”

“我出来已经11年了”,今年61岁的他告诉我,“我是属于离婚的,不想回家,给儿子和孙子做饭太麻烦。”他告诉家人自己住在单位,但其实他已经很久没有工作过了。他给儿子和儿媳买了房子,租了出去还房贷,自己的房子则空出来给前妻和儿子一家人住。

白天时,他有时也去图书馆里待着,“对,那里暖和,也有热水,”我应和着说。

大爷忽然问我,你喜欢看哪种类型的小说?我说我不怎么看小说,喜欢看真实的故事,“那就是纪实报告是吗?”

几百米的路很快到了。

他一开始朝麦当劳走去,但仿佛不放心我一样,又转身走向公交车站,看着我坐上回家的夜班车,他才蹒跚着走回了麦当劳。

“北漂母亲”和她的朋友们

45岁的安徽人杨顺通常会在晚上11点推开麦当劳的门,她总是穿着同一件红色羽绒服,头发扎成利落的马尾,笑着和认识的人打招呼。

在她那里,我听到了故事的另一个版本。

“那个老太太啊,她回家了。她悄悄告诉我,一个月有7000多退休金呢。”

“那个北京大爷,说他儿子给他买了一个别墅,他不愿意住。”

杨顺来北京工作已经18年,从卖手机到在餐饮店打工,到现在购物商场库管员的工作。

今年受疫情影响,有半年多时间她一直待在老家,虽然几个月没发工资,她还是回到北京继续做这份工作,她丈夫则去了上海,“等他落脚了我再过去。”但她不想离开北京,“我已经交了11年社保,还差四年就交满15年了”。也正因为这样,虽然有一些“管吃管住”的工作机会在她面前,因为没有社保她也不再考虑。

杨顺一个月休息四天,只有这四天,她不在麦当劳过夜。她会从北京一家知名的购物商场,下班倒几班地铁,再转公交,去到顺义郊区,她的弟弟弟妹家,“我弟妹家在郊区,在顺义有房子,就把我爸妈也接过来一起住了。”

“没敢和父母说,跟他们说我和同事一块儿住。”杨顺也找过房子,一个月薪水5000块,她承受不起每月2000多的房租,为了儿子能在北京读高中,也花了一笔不小的费用,“我准备找找平房,但离得远的话每天路费也不少。”

她通常晚上8点下班,但常常要加班到九十点,遇到节假日搞活动促销,有时一天要上12个小时的班。聊起工作的岗位,她的语气中透出几分无奈,“肯定是导购员赚得多呀,有底薪,有提成,但是要求35岁以下。”

从9月份开始,麦当劳成为她“临时的家”。

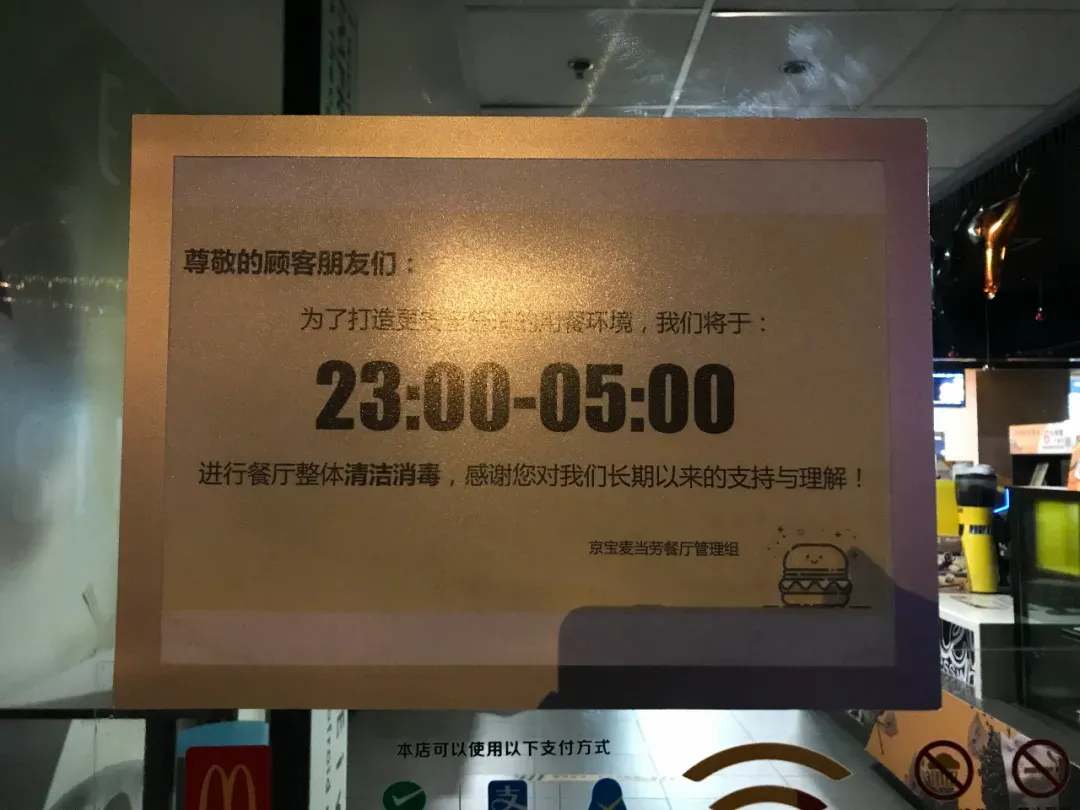

杨顺总是在晚上11点以后才来,这个开在大学附近、白天总是坐满人的门店离她并不近,往返要两个小时,但她可以选择去的地方并不多,由于疫情原因,许多显示24小时营业的门店,实际上晚上11点后便不再提供堂食服务。

接近午夜的麦当劳不再那么热闹,讨论基因编辑的大学生收起书包相互告别,拿着电脑看球赛的年轻人也走了,收拾餐桌的店员提醒一位老人隔壁桌有两个剩下的橘子,店里的部分区域灯光暗下来,有人发出轻轻的酣睡声。

“挺安全的,一开始还有点紧张,不过北京还是安全,没有乱七八糟的人来打扰你,”杨顺说。来的次数多了,她在这里也认识了一些朋友。

11点40分,一位头发稀疏的老人步履蹒跚地挪着碎步走进来,把拐杖放在桌上,咳嗽了几声,拿出矿泉水,摸索出药片服下去,一会儿又从塑料袋里掏出两个馒头,就着水吃起来。

“你今天来得晚啊,”杨顺笑着和老人打招呼,转过头和我介绍,“老爷子也是北京人,说家里有三居室,有一个儿子。”

“不太理解他们这些北京人,有家不回,”杨顺凑近我小声说,“肯定是心里不舒畅”。

常常来店里的一个银白色短发阿姨,是另一个她不太理解的北京人。

我第一次见到这位阿姨时,她正神情专注地盯着面前的电脑屏幕,不时地用鼠标来回点击几下,电脑里传出外放的声音——“美国大选的日子越来越临近了,义乌指数成为关注的重点。不少商家表示,目前还没有收到拜登的订单。”这是在10月底的一天。

到了快12点,她站起来活动身子,把电脑关掉,吹了吹灰尘,装进一旁的黑色手提包里,然后掏出了手机,开始看电视剧。不同于看电脑时严肃的神情,她开始不时咧嘴笑,手机里传出老版电视剧《鹿鼎记》的台词。

“她老说家里信号不好,就是不愿意一个人待着,”杨顺告诉我,“她说她是工程师,家就在附近,脾气也有点怪,你跟她主动说话吧,她不理你,你不理她吧,她又跟你去聊。”

接近凌晨一点,老人仍然捧着手机,整个人卧进了有靠背的椅子里,打盹的间隙,手机差点滑落,一个惊醒,扶了扶托在鼻梁上的眼镜,拿起来接着看,没有要离开的迹象,刀枪舞剑的音效声继续回荡在午夜的麦当劳里。

深夜的“临时避难所”

10月底的一天,凌晨两点半,我在工体附近的一家麦当劳见到了59岁的杨楚,一头短短的黑发,穿着黑色皮上衣,看起来十分干练。

她是少数主动和我攀谈的人之一,“来,姑娘,坐这里,这里暖和。”

杨楚是湖北襄阳人,在武汉生活,经历了“封城”、“解封”后第一次来北京,刚到北京西站,钱包和手机就被偷了。

她在车站求助了几个人之后才电话报警成功,已经很晚,一名警察说帮她安排宾馆住下,“记到我的警号下,下次再还我”,她向我转述,“让我感到很温暖,但是我不想欠人情。”

刚丢完东西的杨楚仍保持着一种谨慎,她拉开一个编织袋,露出一款某奢侈品牌女包,“可能是我这个包太显眼了,”说完又拉上了拉链。

用身上仅剩的一点现金,她买了一杯咖啡,从晚上10点坐到现在,原本她在另外一家24小时麦当劳店,但好心的店员提醒她因为疫情原因只开到11点,于是她按照指引来到了这里。

“上一家店的员工人很好,但是这家店的员工让我感到非常不舒服,”她说道,“我买一杯咖啡,问能不能续杯,态度非常不好,我是不会这样对我的员工的。”

杨楚介绍,她是一家生物制药企业的法人,虽然生产药品,但是和防疫没有关系,非新冠相关门诊的一度停诊,让企业损失不小,“疫情?那影响大了,今年就是保命,先活下来。”

“不知道你有没有听说过,‘天上九头鸟,地上湖北佬’,但我们改不起生产口罩的生产线,我有100多个员工,只能看着别人赚钱。”她接着抱怨起原料药企的垄断和制药行业的竞争。

虽然带着一丝对陌生人的谨慎,也许是深夜的缘故,她提起丈夫2017年的意外去世,还有对在美国读书的儿子的担忧,“儿子好多同学都感染了,公司的压力现在都在我一个人身上。”

聊起武汉这特别的一年,她很少提及“封城”期间的生活,反而是回忆起儿时如何在街上度过江城的夏日夜晚,无比潮湿闷热的天气里,大街小巷排开一张张竹床,日子过得拮据的人家则拿出纸板铺在地上,先往附近泼水,让地面凉下来,大人们扇着扇子聊天,小孩子们吵闹着跑来跑去,就这样在外面度过很多个夜晚。

“欢迎你再来我们武汉,”我们在深夜告别,还有三个多小时就要天明。

又一个零点后的夜晚,我在二环内的一家麦当劳遇到了一个97年的女生,她来自四川阆中,一头卷曲的短发,穿着牛仔裤和马丁靴,一见到我便热心地递过来一个暖宝宝。

但她对自己的很多经历却避而不谈。

“我喜欢坐公交,今天来回坐了五六趟公交。”

“我本来打算今天离开北京的,但是今天坐公交的时候,窗外的风景好漂亮,叶子都变黄了,我觉得这里也挺好的。”

她说自己刚从上海过来,对上海的印象之一是,上海的夜晚比北京热闹,麦当劳里的年轻人比北京多。

“北京是不是有很多好玩的呀?”凌晨两点,她的两只眼睛睁得很大,带着一种自然的好奇,“是不是有个紫禁城,是不是还有个横店?”

“这个麦当劳不赶人,有好几家,可能也是因为疫情原因,11点就不让待了,”她表现出理解的样子,“在上海的时候,我有时候在麦当劳待一晚上,有时候在肯德基,有时候是全家。”

同样是凌晨两点,在三里屯附近的麦当劳里,有回不去学校的几个大学生感慨着想体验下流浪的生活,反复换着姿势趴在桌子上,出门转了一圈很快又回来,“外面太冷了”。

而在凌晨三点,从附近的gay吧出来的男生开始了他们的聚会,几个桌子拼在一起围坐,讨论着当晚发生的事情,比如谁有没有化妆。

凌晨四点,离天亮还有两三个小时,大部分人都还在沉睡中,街上已经有早起的老年人在跑步,和晚归的人们一同出现又消失在夜里。

等到天亮时,北京大爷也该完成他的夜班车之旅了,嫌家里信号不好的工程师大妈也许又来到了麦当劳吃早点,杨顺则在简单洗漱收拾后,赶去12公里外的商场开始货管员的一天。很快,麦当劳又将恢复白日的热闹和忙碌。

(注:文中部分人物为化名)

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!